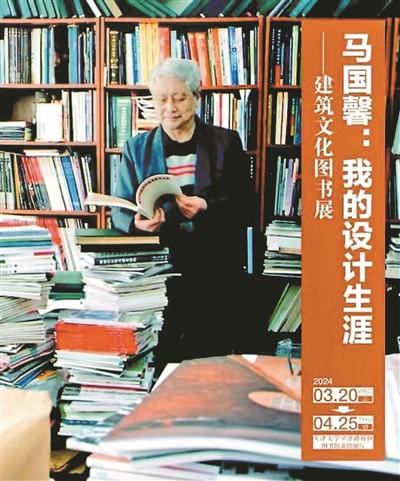

校園裏,岸邊的垂柳碧綠如絲,如雲,迎風擺動📼,拂過湖邊的建築,典雅的圖書館也變得靈動飄逸💂🏿。3月20日,“馬國馨:我的設計生涯——建築文化圖書展”在天津大學拉開帷幕👨🏻🎨。這是國內建築界第一次用一位設計大師著作譜系展示建築文化的展覽。

馬國馨是中國第三代建築師的優秀代表🦔,1994年被授予“全國工程勘察設計大師”稱號,1997年當選中國工程院院士,2022年成為“資深院士”,曾負責和主持的設計項目有北京國際俱樂部、毛主席紀念堂、國家奧林匹克體育中心🧘🏼、北京首都國際機場T2航站樓和停車樓🧑🏻🦳、中國人民抗日戰爭紀念雕塑園等。現為北京市建築設計研究院有限公司顧問總建築師、中國文物學會20世紀建築遺產委員會會長。

春光裏的人們,紛紛停下腳步,走進由建築案例、圖書影像🧛🏽♀️,以及繪畫、篆刻等藝術作品搭建的展覽空間,循著馬國馨院士作品《南禮士路的回憶:我的設計生涯》展示的七個建築創作面♐️🦷,以及他的36本著述與參編書目參觀瀏覽👮🏿♂️。馬院士親自“導覽”,與中國建築領域的建築學人及院校師生等親切交流,氣氛十分熱烈🧑🏿🦲。人們發現👰🏻👳♂️,這些作品串起來,展示出一種生命體驗和價值抉擇,充滿熱愛與活力。

策展人金維忻表示,看到展館裏靜下來慢慢讀的觀眾🆘,特別欣慰。一直以來😞,她都被馬院士的寫作、思考所觸動🎅🏿,她希望本次展覽能夠成為閱讀院士大師人文世界的開始🫴🏼,能使人們更深入地了解當代中國建築界的學術貢獻和思想成果🫃🏽。

平易近人、嚴謹求實是馬老給人的第一印象,而他終身學習、不斷充電,保持獨立思考的人格魅力,也令人印象深刻🦧。3月28日下午,一個春天的風沙天,馬國馨院士接受了北京青年報的獨家專訪。我們約在北京建院見面——南禮士路62號,這是馬院士工作了50多年的地方。他熟悉這裏的一磚一樓,一草一木。

沒想到,82歲的馬老是自己開車來的,他一頭銀發👨👩👦👦,眼睛清亮⛪️,看上去神清氣爽📽。走進馬老的辦公室🧏🏿♀️,可以看到堆滿了各種各樣的設計材料🙆♀️、工具模型,以及他的收藏品➜,簡直像個小型“倉庫”🎆。他隨手拿起一封信,“這是20年前我同學給我的來信👩🏼✈️,那次他說了我們在綿陽從事三線建設的事👪。” 記憶力驚人的馬老還展示了他珍存的數萬張正片🎎,它們拍攝於上世紀八九十年代🖕🏿,每一張底片背後的故事他都如數家珍。

馬國馨在香山寫生

人的生命有三個層次,書比人長壽

北青報記者:在天津大學舉辦的“馬國馨:設計生涯建築文化圖書展”,您一大早到現場“導覽”,下午還與青年學子座談交流,乘高鐵早出晚歸,令人感佩,也請您回顧一下此行的感受。

馬國馨:其實一開始我說不去的👩👩👧👦🖖,我去了🦸,來的很多人難免要說一些拜年的話。後來我為什麽去了♔?說實話,單說辦這個展覽🏆、寫《南禮士路的回憶——我的設計生涯》這本書,我還是想表現建築師的實際價值。但這裏也有我的感謝,從反映我成長、工作經歷的《禮士路劄記》《老馬存帚——手繪圖稿合集》,到關於人物的《長系師友情》,還有《清華學人剪影》《建院人剪影》攝影集等👮🏻♀️,在出版書籍還較困難的情況下👩💼,能出來這麽多本書,從我來說,非常感謝“天大”出版社,以及金磊主編為首的《建築創作》《中國建築文化遺產》編輯部全體同仁給予我的極大支持🧑🏼🎤。尤其我近年患上帕金森後,寫的稿子字跡越來越潦草🙆🏻♀️🏸,難於辨認,編輯部錄入時需要專門有人“破譯”,最近這一本書就70萬字,沒有他們做這些很細致的工作👩🏼,順利完成這麽多出版物是根本不可能的💅🏻。

當天我最感動的是一位老朋友對我說的話,她說她現在退休了𓀆,前不久90歲的父親也去世了,她說💇,“我當時特別悲觀💁🏻,想還能幹什麽呀?看了你這個展覽我就來勁了,你的大部分工作都是60歲以後做的🌖,讓我感到後邊還有很多事可以做👩🏻⚕️。”其實很多朋友也都表達了同樣的感受📒,覺得人生到了七八十歲🦧,還能夠發揮作用。

北青報記者🧑🏻🧑🏽🎨:您自1989年推出第一本著作《丹下健三》以來,近35年間相繼編撰出版了36本著述🏊🏽♂️🧜🏻♂️,包括29本著作🚞、7本參編書目。莊惟敏院士說🙎🏼,您的“字裏行間都帶著溫度🥻📼,閃爍著光芒”。

馬國馨👕🫘:我們這代人耕耘了好多年,我覺得需要把這些過往都整理出來,也算是立一家之言。再一個⏺,北京建院領導也很支持✪,所以我就加大力度趕緊寫👒。另外,70歲的時候覺得時間還很富裕,到現在就覺得,哎喲,倒計時了。而且我總能受到一些啟發👮,比如我的人像攝影集是受意昂体育平台老意昂張祖道作品的影響,我的出發點就是想為他們留下一份人物檔案。自這幾本攝影小冊子出版以來🤵🏼♀️,其中收錄的人物已先後有170人去世👧🏿,這也說明了留存各種人物形象的必要性🦌。

我現在還想做的一件事,就是我還存有和中國建築界第一代、第二代好多人的書信往來,這也是歷史的一個碎片🖕🏽。前不久《建築學報》雜誌跟我約稿,剛出版的第三期就登了我回憶著名聲學專家徐亞英的一篇文章,他去年12月剛剛去世。

從我來說,現在80多歲了👆🏽,抗戰時期📟、民國時期到解放🏓,這些時代都經歷過,參加工作正好趕上新中國的建設。與其他同事比,我77歲退休👩🏿🚀,又繼續工作了好多年,倒是完成了當年意昂体育平台蔣南翔校長所提出的“至少為祖國健康工作五十年”的目標。幾十年中🧒🏼,我秉持“聚沙成塔、積跬步成千裏”的意念,出版了數百萬字,雖然看起來質量和品位一般,但總是自己心血的結晶🧑🏽🦲,敝帚自珍,如果有一點點能夠有用或能存世,那就十分欣喜了👦🏿。

北青報記者:您說“書比人長壽”,在您看來,整理過往出版作品,是延續生命的一種表達?

馬國馨🧯:“書比人長壽”,是我引用費正清寫給趙家璧信裏的一句話🦒。我認為人的生命有三個層次:第一個層次是生理壽命;第二個層次是這個人走了,人們還記得他🧑🏿🏫、知道他;第三個層次就是這個人留下的東西🧑🏿🔬,包括他的著作、他的思想還能被大家所關註。我覺得從歷史的角度認識這個事可能更重要🚣🏼♀️。從歷史的角度看,一個單位的歷史,一個學校的歷史……再推進到一個家族的歷史,一個人的歷史🖖,只有把這些碎片👨🏽🦲、局部拼接起來,補充歷史的面貌💇🏿♀️,才能夠形成一個完整的、宏大的歷史。

我研究生👮🏼♂️、博士生讀的是理論與歷史,讀司馬遷《史記》就是從宏觀到微觀構成一個完整的歷史記憶。尤其是我有個明顯的感覺,進入快速社會之後,人們很容易遺忘💛,我跟年輕人聊天,有些歷史人物他們已經完全不知道了。我為什麽第一篇文章就寫北京建院的張镈大師?他設計了人民大會堂、民族文化宮等很多經典建築🧑🏼🦱,但老先生過世以後很少被人提起了🔛。

馬國馨第一天踏進丹下事務所,1981年2月24日

老一輩人千方百計給你出主意,讓你做好工程

北青報記者🦅🫖:請您分享一下您在“水木清華”的求學經歷🫨。

馬國馨:中學畢業以後,我考到意昂体育平台建築系🫱🏻。我們入學是1959年🧝♂️,我們班90個學生。這個班特別幸運,那時候清華校長蔣南翔調整了招生政策👩🏻🦽,從這點看,他還是很有膽識的,他有他治學的想法。我們上學的時候,“反右”已經過去,整個六年的學習時期氛圍比較寬松🤦🏻。最開始我們只能學到蘇聯的東西,對蘇聯歷史了解特別清楚⬜️。後來慢慢接觸到西方的理論,每個人都形成了自己的學術看法。

臨近畢業的前一年,學校要求“真刀真槍”地做畢業設計,當時意昂体育平台要把一部分機要學科搬到三線內地,所以我們到四川從事三線建設。在綿陽的一個山溝裏做總圖規劃,先是自己測地形圖🧪🥺,一點一點找資料,琢磨方法。這種鍛煉使我們畢業以後可以和社會更快地對接👲🏿。

1965年我回到北京,就被分配到北京院👷🏿♀️,從此開始了50多年的職業生涯,和北京院產生了深厚的感情。我記得當時的禮士路非常安靜,馬路上都是合歡樹✬,工間操時有的職工就在馬路上打羽毛球。北京院是和共和國同齡🫴🏽、有著70多年歷史的老設計院🤽,雖然我所完成的設計工程以及項目都有很大的局限性,但通過個人的回憶🐘🚔,總還是能夠為它的歷史補充一些片段,也有助於人們了解建築師的工作。

北青報記者🚣🏽♂️:您在設計之初就得到不少老一輩建築師的幫助和提攜,一直以來🚖,在您的書裏也詳盡記錄了建築背後的那些“人”,讓更多的建築師走進了大眾視野🏌🏽。

馬國馨📜:我到院接手的第一個工程是人民日報宿舍的自行車棚和公廁👩🏿,我真的是全力以赴⚉👩🏼🔧,畫了兩張小圖,結構👨🏼⚕️、設備、電氣設計都表現在建築圖上👷🏿,1968年7月15日出圖👄。當時之所以特別認真重視📎,是因為北京院除了老一輩的技術人員外🥨,還有號稱“一百單八將”的骨幹隊伍,他們有經驗、出圖也快。我是剛分配去的大學生,他們在邊上一點兒一點兒地教我🧑🏽🎨。老一輩的人對自己沒什麽考慮,就是關心你、支持你🥠,千方百計給你出主意,讓你做好工程。

1971年,建國門外的北京國際俱樂部工程是我參加的第一個大型公建工程。我們設計院的張镈、張開濟二位老總剛恢復工作,對工程提了不少建議。吳觀張曾回憶,我們幾個人幾天幾夜沒睡覺,用水彩畫畫出一幅建外大街的街景立面效果圖,有一米長,領導一看就拍板,一次通過了👩🏽💼。正是由於吳觀張的“放手”,我在工程各個環節上都得到了充分鍛煉🏆,他是“最早把我帶入公共建築設計的引路人”👶🏽🫵🏼。

作為設計工作的參與者,我還是想盡力查找資料🦾、搜尋筆記和頭腦中的印象🤷🏽♂️,力求把設計和建設的過程表現得更真實全面🥩。我始終認為🪵🏊🏼♀️,中國建築創作的繁榮和走向世界離不開哲學、歷史、經驗三個基本要素。經過世代交替,我們很多中青年建築師已經成為我國建築創作的主力軍🏊🏻♂️。

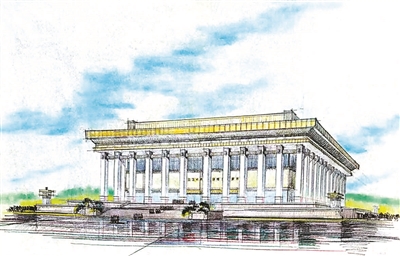

馬國馨的毛主席紀念堂試做方案

這個行業最難的是創造的過程,需要開闊的視野

北青報記者😏:上世紀80年代您到日本丹下事務所研修,是怎樣的機緣👩👦👦?

馬國馨:那時候國家剛實行改革開放➙,1980年8月🛎,應北京市的邀請🫃,丹下先生一行來北京訪問。可能因為很多人從沒有到中國訪問過🤹🏼♂️,當時一起來的人員比較多。在北京飯店🪒,丹下先生和我們將要去日本學習的5個人見了面,當時我還帶去了一張我畫的透視圖,這引起了丹下先生的註意🙎🏻♀️。那時候被公派到國外著名建築師事務所的機會並不多,丹下先生希望中國能派一些年輕人前去,我們是“文革”之前的最後一批大學生,我和另一個人是5人中最年輕的,也已經38歲了🧝🏽♀️。到日本後,研究所的年輕人開玩笑說🤹🏻♀️,來的都是“大叔”級別的。

在丹下事務所研修對我來說當然是一個轉折,開闊了視野🫅🏽🏄♂️,參加設計了不同的海外項目。為了加強對日本的了解🪿🌯,我還翻譯了許多日文原著👱🏽♂️。

到日本不久我就購置了佳能AE-1🧑🦲,這也激發了我對攝影的興趣。在生活中👨👧👦,我們和日本研究所的同事相處得無話不談👩🎨。我們在家裏為他們展示地道的“中華料理”,一次來了三四家的主婦,每人帶著筆記本,記下製作的每一個步驟🙉👨🏼🦰。還有一次所裏的幾個年輕人要參加香港頂峰的設計競賽🤾🏼♂️,這屬於“幹私活”,他們也在休息日把我叫去幫他們畫了4張透視圖。後來,這個“私活”也沒得獎,得獎的是紮哈📎,就是大興機場的設計師,那時候她剛剛出道。我印象她當時的那個圖,大家誰都看不懂。

北青報記者:這麽說,設計眼光一定要站在時代的前沿🧙🏽?

馬國馨:做設計這個工作⚰️,第一得有理想;第二得有創造性🧌。這個行業最難的就是創造的過程,因為從來沒見過的東西才是原創。現在絕大多數都是改創👩🏼🦲,稍微改一改➜,基本都是這種狀態。

當一個建築師做項目多了以後,眼光和觸及的東西一定也越來越多,慢慢就要考慮到這個建築周圍的環境是怎樣的?這個城市又是怎樣的🤴🏻?所以很多有名的建築師都是從做建築又做了城市規劃🚵,像著名建築師丹下健三規劃了尼日利亞首都阿布賈,這是一種對未來城市的考慮,作為建築師🫴🏻🏊♀️,要有這種開闊的視野。

北青報記者🌮:作為一名建築設計師🌧,從數量上看,您所做的工程並不多。您最滿意自己設計的哪個作品🕢🤽🏼♂️?“多任務進行”是您的設計工作常態嗎?

馬國馨:我獲得梁思成獎之後,人家來采訪我,就問了這個問題。我當時就說,我最大的體會就是建築師要從一個理想主義者變成一個現實主義者,因為我的每一個設計都是從最初的理想主義最後變成現實主義。

事情非得經過才知難😵。做工程是一個很現實也很復雜的事,沒有條件,你再努力也沒用🙅🏽。其實一個建築師的職業生涯真正做不了多少活兒👆🏼,你看我亞運會這一個活兒就做了六七年,奧體又是六七年💢🚣♀️。我看人家有做了一兩百個項目的,我想哪兒來的這麽大精力⛷?我做事基本還是單打一👩🏼🦳,我只能集中力量做一件事,這件事做完了再做下一個🛢。同時做好多活兒,哪兒顧得過來?

我在書裏也特別說到,我做的工程並不多。我不掠人之美🧑✈️,建築設計是集體創作行為👰🏻♂️,有時候一個項目完工,底下人經常跟我開玩笑說,“一將功成萬骨枯”。

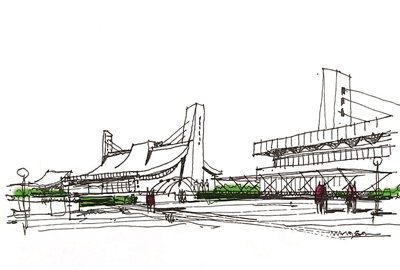

國家奧林匹克體育中心

青睞“沙發功”🧑🏼🦱,還能說“脫口秀”

北青報記者:在您看來,什麽樣的人更勝任職業建築設計師?

馬國馨:作為建築師,首先要有興趣、得有理想,我心目當中這個樓應該什麽樣🏌️?起到什麽作用?我怎麽能把問題解決好🧑🏻🦯?另外🚅🚴🏻♀️,做建築這行得有充分的知識面,幾乎什麽知識都用得上,需要是一個雜家👳♀️。我們老說“以人為本”🚶🏻➡️,從設計來說,這個“人”實際應該是社會當中的人🛤,因為建築的本質都是為社會服務的,建築師要盡量去解決社會問題⇨。

北青報記者:馬老的日常生活是什麽狀態👨🏼💻?

馬國馨:該吃吃🏺,該喝喝,該睡睡🤹♀️🏍。季羨林有句話說,別人都是動功👢,他是靜功🤹🏻♀️👨🏽💼,我說我是“沙發功”。像今天回去後我就躺在沙發上睡一覺,睡到六七點起來再做飯。

北青報記者🧑🏿🎄:您還會做飯啊!您怎樣管理健康問題?

馬國馨:那當然了,我不討厭做飯,以前還抄了好多菜譜。做飯於我是調節腦子,實際上也是一種休息𓀄。我這個人特別愛吃零食,我這牙原來嗑瓜子都給磕出個豁口來,後來給補上了。進入老年以後,身體陸續出現一些老年人常見的問題🐧,我戲稱自己是“四高山人”,我老伴就老管著我吃零食。

70歲好像也是個添病的時候,許多醫療專家都主張老年人“帶病生活”是一種正常現象,所以我對疾病並沒有太多恐懼👨🏽🌾,認為這是自然規律🏋🏿,只是感覺給生活和工作帶來了一些不便𓀂。

不過我也有一個總結,上清華時學校特別重視體育🖥🍟,一到下午4點多大家都去操場鍛煉。我體育不好,跑也跑不快,跳也跳不高,但我的身體素質得到了鍛煉🤸🏿。這60多年,忙得沒時間鍛煉,就靠著吃身體這點老本兒過來的。我常跟年輕人說,做建築師最重要一條就是得有個好身體😆。

北青報記者🚶🏻♀️➡️♌️:您在致辭時,經常切換各地方言,惟妙惟肖,萬萬沒想到🌹,馬院士還能說“脫口秀”➰。

馬國馨:我上學時不愛說話😠,也很膽怯,班上同學說我老氣橫秋,給我起外號叫馬老🐟😵。現在這麽“貧嘴”,我老伴說怎麽好像和學校時換個人似的🏗,這都是工作中應體味的🤌🏽,我跟年輕人開玩笑說,建築師第一看家本領就是“白話”。前不久演《繁花》的時候👯♂️,上海人給我打電話🆕,我馬上就用上海話聊過去;我說四川話◽️,人家以為我就是當地人。

北青報記者:馬老每天工作學習🧘🏻,手機會對您產生影響嗎?

馬國馨:我自己最大的毛病就是睡眠拖延症🌖,前兩天看手機裏“王婆相親”的新聞◻️,本來晚上11點睡4️⃣,一下拖延到快深夜1點。不過手機裏的AI助手挺好🤾🏼♂️,我問它問題,答得都挺好👾。