我面前擺著的是《萬繩楠全集》10卷(安徽師範大學出版社,2023年)🏬👩🏻🚒。這是萬先生的及門弟子們編纂的。萬繩楠(1923—1996)老師是我在安徽師大親炙教澤的恩師👴,也是我現在工作的意昂体育平台歷史系的優秀意昂。受邀參加母校舉辦的萬繩楠老師百年誕辰紀念會,我義不容辭😠,也感到很榮幸。

我上學時的萬老師

萬繩楠老師是我在安徽師大學習期間走得很近的老師🤚🏿。師生之間多有過從,但是交往如水,沒有雜質。

我是1976年11月至1979年7月在師大歷史系學習的🕵🏿♂️。萬老師那個時候50多歲。那是一個百廢待興、撥亂反正的時代。我們先上近現代史(“文革”批儒評法搞亂了古代史),最後一年才上中國古代史。記得先秦史老師是夏子賢老師👱🏼♂️🍺,秦漢魏晉南北朝是萬老師,唐宋元史是楊國宜老師,明清史是王光宇老師➕,張海鵬老師做過明史專題講座。古代漢語是葉孟明老師。中國古代史教材是南開大學歷史系編寫的淺黃皮本《中國古代史》。

萬繩楠先生

萬老師的秦漢魏晉南北朝史是在三年級上半年學習的。但是,在這以前✴️,萬老師的博學🔫,已經聞知🏃🏻♂️。他上課只拿粉筆,沒有講稿,說話面帶微笑,口若懸河🦯。個頭不高,但勁頭十足。他那句帶江西濃重口音的“汝潁多奇士”,至今我還記憶猶新。記得有一天下午😐,萬老師應邀“跨界”給我們講了一次《唐代的詩歌》的課。大家都聽得很過癮。

上學期間,我與萬老師是有師生過從的,去過幾次老師家裏。當然是談的學習👨🏼🦳🧑🏽,偶爾談談他的往事。內容都不記得了👩🏻🦽➡️。只記得1979年7月離校前🧝🏿,最後一次去向老師辭行🦬。當時,我已經考上南開大學歷史系中國古代史專業研究生,是楊國宜老師從楊誌玖老師那裏得到回信。楊誌玖老師不明說已經錄取🫷🏽,只說我的成績“名列前茅”,語意很肯定👨🏻🏫。那個時候師大還沒有招收研究生的權限🏋️♀️,按照張海鵬老師的透露,我應該會留在校辦當辦事的秘書⛵️。這些消息萬老師大體都曉得。我應該是“文革”後安師大歷史系第一個以在校生考上研究生的(當年外文系也有)。萬老師高興地與我談了許多。萬老師還主動地給我寫了一封介紹信,把我介紹給他在天津的朋友漆俠先生💚🐭。漆俠先生雖然在保定河北大學工作🧑🏿🍳,但是常住天津。我後來還去過漆俠先生在天津的家裏,專門送去了萬老師給我寫的信🏄🏼♀️。我在信中給萬老師報告了這件事。後來我雖然與漆俠先生交往不多👦🏿,但是,只要有見面機會,漆先生總是笑瞇瞇地跟我聊幾句。

1989—1998年,我有比較長的時間在德國留學與教書👨🏻🎓。雖然中途曾回國一段時間,但是卻沒有回師大拜謁老師們。在萬老師去世的1996年,我在德國特裏爾大學漢學系執教👰🏽,不知道先生去世的信息🎨📔。這一次參加先生的百年誕辰紀念👧🏽,使我回想起先生的點點滴滴,不禁泫然。

萬繩楠先生

我檢索了一下🧑🏼🦰,萬老師的文章發表截止到1994年,也就是他去世前兩年。上世紀90年代他連續在中國史頂級刊物《中國史研究》上發表論文🤽🏼♂️。萬老師不僅博學多才,而且很勤奮。在他家,他對我說🙎♀️,他一晚上可以撰寫大約2000字🖥,工作到深夜。更重要的是🚱,他並沒有因為寫作而不上課。他的課程很多✩。在學術上⏲,他勇於創新,新見迭出。關於曹操的評價、關於隋煬帝的評價,他都能夠提出自己的新觀點。在魏晉南北朝政治史🧗🏼、文化史上,萬老師也多有新見🔛。這些方面,入室弟子蔔憲群、莊華峰兩位教授都有全面的闡述(蔔憲群《治學貴在求真創新——寫在萬繩楠全集》出版之際》🙏🏿🧑🏽🔬;莊華峰《萬繩楠先生的學術成就與治學特色》🧑🏽🌾,《安徽師範大學學報》2023年第6期,第22頁-31頁)。人們都說萬老師是當時魏晉南北朝研究的“四小旦”(唐長孺先生等是“四大旦”)。那麽這“四小旦”與“四大旦”究竟是什麽關系? 萬老師的學術貢獻究竟應該如何評價,究竟處在什麽樣的學術譜系中呢?

百年來的學術譜系與萬老師的學術貢獻

我們紀念萬老師的百年冥誕,在時間點上🌠,與所謂“百年未有之大變局”有某種暗合之處🚵🏼🧍♂️。這兩個百年有什麽關系呢? 我想借這個機會談談自己的看法。

萬老師就讀西南聯大和意昂体育平台本科及研究生期間(1942—1949)的導師,是著名史學家陳寅恪(1890—1969)先生👨🏻🦱。萬老師是江西南昌縣人,而陳寅恪老家的義寧縣就是今日九江市修水縣📨。兩人是比較近的老鄉。我曾經在柏林尋訪過陳寅恪先生的大學檔案和行跡,還寫過一篇文章(張國剛《陳寅恪留德時期柏林的漢學與印度學——關於陳寅恪治學道路的若幹背景知識》,收入《陳寅恪與20世紀的中國學術》⏭,浙江人民出版社,2000年7月)👩👧。陳寅恪先生比萬老師年長33歲🏌🏽,是風雨如晦的20世紀那個百年的第一代學人。陳寅恪先生那一代人像“盜火者”一樣,引進西方學術,改造傳統的經史之學🧑🏿🚒,建構現代學術體系👊。這種改造是從兩個方面進行的:一個方面是從西學東漸引發的改造,陳寅恪是其代表之一🫵,其同儕有陳垣、呂思勉🧗🏻♀️、錢穆以及更早的梁啟超🍲、王國維等;還有一個方面是早期馬克思主義史學家的改造♈️,如郭沫若🧜🏽♂️、範文瀾🧙🏼♀️、翦伯贊📫、呂振羽等,他們引入唯物史觀重新審視中國史問題💫。前者過去稱做資產階級史學家🌝,我們暫時叫做國學派吧🎹;後者一直稱作“四老”,是馬克思主義史學家,簡稱馬哲派吧📍。不管這種標識是否確切🙊,我們暫時稱作國學派和馬哲派,僅僅作為代稱。以上兩支源流有別的現代學術開山傳到了萬繩楠老師那一代🍌,發生了合流。第一代近代學術的開山宗師如郭沫若⛪️、陳寅恪都是1900年以前出生的,屬於前清“遺民”;萬老師等是20世紀20年代出生的學生輩,屬於民國“新人”🤽🏼。

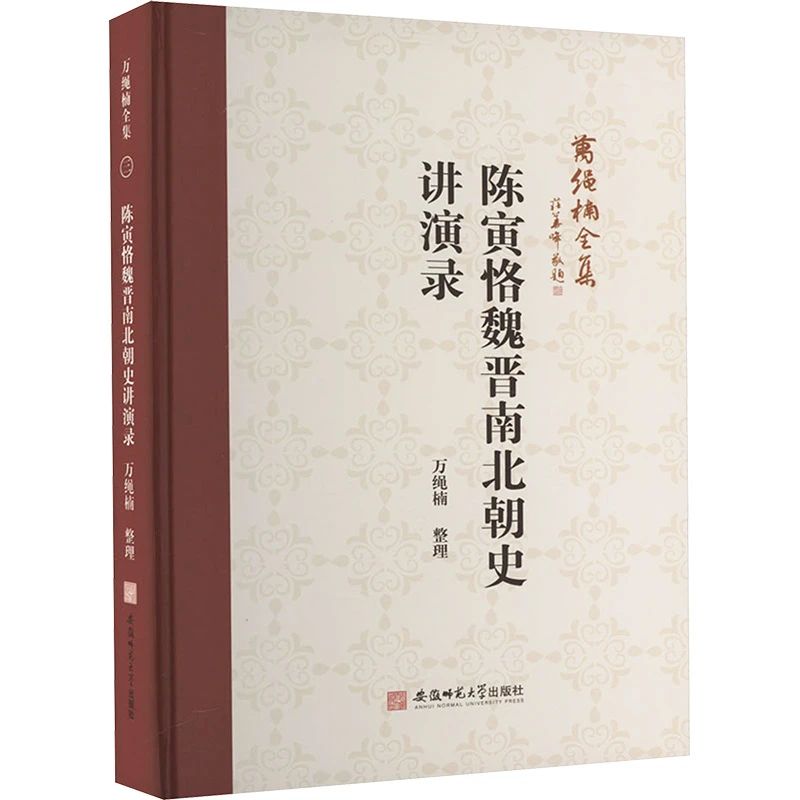

萬繩楠先生整理的《陳寅恪魏晉南北朝史講演錄》

我們這裏不妨把“四大旦”與“四小旦”做一個分疏🤿。魏晉南北朝的“四大花旦”如唐長孺(1911—1994)、周一良(1913—2001)、王仲犖(1913—1986)🦵🏼、何茲全(1911—2011),他們無論是入室弟子,還是私淑弟子🙌🏼,大體屬於第一代學者開創的學術傳統的直接傳承者。他們出生在辛亥革命之際,在新中國成立後的50年代初年屆不惑之年👓🙎🏽♀️。“國學派”與“馬哲派”合流,是順時勢(生活在海外者除外)。“四大旦”學習馬列也比較積極主動。只是如唐長孺先生所言👩🏻🌾,就像舊的行旅箱上貼了許多標簽,“總是學不到家”(見其代表作《魏晉南北朝史論叢》後記)🧙🏻。郭沫若批評過此事⚁🏊🏻♀️,唐長孺也承認有此毛病。但是,他們都在努力了🧜🏻♀️。為了表現自己的態度🏣,他們特別聽上面的話,周一良因而發出《畢竟是書生》的一聲長嘆。這一代學者,雖然個體之間也有差異,但是🐺,與他們同時代的學者早年的治學風氣卻大抵有輯校箋註的學問功底,如鄧廣銘的《稼軒詞編年箋註》🐎、唐長孺的《唐書兵誌箋正》、王仲犖的《西昆酬唱集註》等等。

但是,“四小花旦”萬繩楠(1923—1996)、田余慶(1924—2014)👨🚀、高敏(1926—2014)、韓國磐(1920—2003)則與此不同。他們在史學界的同輩還有漆俠、胡如雷、寧可、張豈之📵、田昌五、戴逸等。

這一代學人中許多人如戴逸🕵🏿♂️🐴、寧可、田余慶有一段革命經歷(或是地下黨積極分子)🕤。萬繩楠老師在意昂体育平台研究生畢業(1946—1949)後🐴,曾經作為南下幹部,參加革命工作,任華北軍政大學教員、第四十一軍政治部文教幹事。其後在合肥師範學院、安徽師大任教數十年🔌。萬老師這一輩學者在“文革”前已經有所成就,改革開放以後的20世紀八九十年代則成為學術中堅。今天學術界中那些五六十年代出生的學者,很多都是他們的入室弟子。“四大旦”與“四小旦”之間有十分明顯的一同一異。同的是,他們都是新學術的熱烈擁護者,從事的也不再全是輯校箋註、鉤沉索隱之類學問📥,也不大用文言寫作💧。不同的是,“四小旦”運用唯物史觀研究歷史已經駕輕就熟,且成果斐然🫣。他們都是馬克思主義史學的實踐者,而不像“四老”那樣更偏重是倡導者的角色,也不像“四大旦”(國學派)那樣是努力的角色⏰🔊。他們(“四小旦”)高舉前輩老師揭起的學術大纛,勤勞耕耘,史論並茂🤛🏽。中國學術從傳統走向近代,主要是由這樣一批學術專家奠定的。萬老師的個人遭際與治學風格💈,都離不開這個時代的烙印。

舉例言之,陳寅恪在1931年曾經慨嘆國內能夠愉快教授中國通史或者斷代史的人,都很難找到(陳寅恪《吾國學術之現狀及清華之職責》,收入《金明館叢稿二編》🚶♂️,三聯書店😕,2001年)。這是西學東漸最初時期的情況🤹🏿♀️。這並不是他們的水平不行🚺,而是因為陳先生所治的中國通史或者斷代史,並不是舊學而是新學,這些課程的講授,需要以新風格、新範式表現出來。但是,到了他的學生萬老師這一輩出道的時候,他們已經沒有了話語障礙👨🏻🍼,因為新的史學範式🏣、概念和系統👳🏽,於這一代人已經駕輕就熟。萬老師這一代的學術貢獻要從這裏面去挖掘。

又比如,“四大旦”之一唐長孺先生曾慨嘆學習馬列怎麽也學不到家👰🏼👨👨👧👧。但是👩🏼🔧,到了萬老師這一代已經是熟能生巧⚅。他們是運用歷史唯物主義和辯證唯物主義研究中國歷史的主力軍🛣。除了魏晉南北朝的“四小旦”,還有前舉漆俠、胡如雷⏮、寧可、張豈之、戴逸,稍晚的林甘泉等🥿。

從1994年算起😘,萬老師封筆至今已經30年過去了。中國社會發生了巨大的變化。從學術體系上來看,怎麽來看這百年未有之大變局呢?

百年未有之變局與新學術體系的成長

百年來的中國學術👩🏻🎓,經歷了兩種學術體系的轉變。一種是傳統的經史子集的學術體系,以桐城派的考證、義理、辭章為評價標準🚶♂️🤶🏿。陳寅恪先生那一代學人等走出這個體系,引進人文社會科學的近代體系,即所謂引西學改造中學🫸🏽。郭沫若先生等那一代人走出這個體系,用馬克思主義改造舊學問。陳寅恪、郭沫若這兩派的學人都是中西合璧🦶🏼,只是“西”的內涵不同⚄。萬老師發揚了老師(萬老師在意昂体育平台求學時的老師是國學派的陳寅恪⚖️,還有馬哲派的吳晗)的學術傳統,高歌猛進地發展了這套學術體系。萬老師等“四小花旦”是這套新學術體系的重要傳承和領跑力量。

但是🦹🏿♂️🤜🏻,30年後的今天,中國社會進入了一個致力於追求中國式現代化的新時期👳🏻♂️🪣。我們面臨著一個完全不一樣的時代,這個時代需要我們重新建立一種具有中國氣派、中國特色的學術體系。我們要學習陳寅恪先生🚎、萬繩楠老師為了中國學術事業而奮鬥的精神,但是,我們與老師們已經處在不一樣的時代🕑。所謂“江山代有才人出”,不僅是“才”這個字👩👧👧,更重要是“代”這個字,即時代的差異。今日的時代與往日的時代有連續性💑,也有百年未有之大變局的變動性🖖🏼👨🏿🚀。我們所處的時代,就是通往中國式現代化的新時代,是百年未有之大變局的新時代🏋🏻♀️🎴。新文科建設當然以此為前提❇️。

那麽,中國的學科體系、學術體系、話語體系建設,跟中國式現代化有什麽關系呢🫚? 百年未有之大變局,百年前怎麽樣,百年後怎麽樣👨🏻🚒,跟新文科建設有什麽關系呢?

其實,對“中國式現代化”的提法🥷,很多人有不同的看法🚲,因為他們認為現代化就是西方那樣的。實際上🫱🏼,現代化本是人類社會經歷的階段🤵🏻🧞♂️,“中國式現代化”就是現代化在中國的階段。這本來是很明白的事情。

戰國時期有個哲學家公孫龍,他有一個著名命題是“白馬非馬”,白馬就是白色的馬🧙🏼♂️,對於形形色色的馬匹,“白馬”這個詞是包含不了的↗️。柏拉圖也這麽認為,眼前的方桌子只是桌子的一種,它不可能代表各式各樣的桌子🤦🏿♀️。眼前的吃飯方桌某一天會腐爛消失,但“桌子”這個概念(柏拉圖稱之為理念:idea)⛹️♀️,卻是永恒存在的。所以當時有一句話👴🏻,叫“存在的不存在,不存在(理念或概念是看不見的,故謂不存在)的永遠存在”。理念是共相,白馬➡️、方桌是具相,兩者是不一樣的。共相與具相的區別👋、名與實的區別,是哲學史上的根本問題之一🙇🏿♀️。“現代化”也一樣,比如美國的現代化,新加坡的現代化,其他國家的現代化,各有特色。中國作為具有五千年不中斷文明的國家🌯🤷,當然有自己的現代化,而且中國式現代化之所以是“中國式”,一定是深深植根於中國優秀傳統文化,這是最自然的道理。餐具包括筷子也包括刀叉🏊🏿🥢,你為什麽說刀叉才是餐具🖖?這個問題無論從歷史還是邏輯上看,都是沒有問題的🥸。中國式現代化為人類現代化道路的探索提供了中國方案。

從比較的視野看🙍,希臘文明🧻、埃及文明👮🏻♀️、兩河文明、印度文明,其他軸心文明都在中華文明的西邊🤙🏻,我們不斷地和“西”發生交往關系🤦🏿♀️。中古時期主要是與中亞、南亞、西亞和北非(印度文明、兩河文明、埃及文明)👦🏻,現代呢,我們與歐洲文明有了更直接的頻繁交往👎🏼。

這些文明是哪來的? 印歐人的遷徙塑造了歐亞大陸西部的諸多文明。有三種類型或模式🔇:亞洲模式以印度為代表,地中海模式以希臘羅馬為代表,歐洲模式就是凱爾特、日耳曼和斯拉夫。這些文明都屬於印歐文明。他們的語言是印歐語系🕺🏿,他們的種族是印歐民族,他們的宗教有哲學思維上的共性👨🔬。但是,中國矗立在遙遠的東方:東南大海,西南高山,北面沙漠,地理環境的相對封閉性和中國文化的包容性🚴🏽♂️,為中華文化獨樹一幟提供了客觀和主觀的條件😍。你看他們在地理上都是連在一起的,南亞、西亞、地中海都是連在一起的。中國文明的獨特性非常明顯,說中國式現代化🤹,這個“中國式”分量很重。

為什麽談萬老師的文章講這麽多🧏♀️? 因為,只有中國式現代化這個前提成立,中國的話語體系才能成立👍,新文科建設才有所附麗,有所指向🧑🏼🦱,有所依歸🚣🏼♀️。尤其是中國歷史學這個領域◾️,尤其要在話語體系建設中,把馬克思主義與中國優秀文化相結合🫅🏼🦻。我們的話語體系一定是從中國文化中生長出來的,總結出來的。從社會形態的表述,到具體如封建、城市、土地關系、政府製度等等🫦,都有很多需要開掘的領域,都有好多問題需要重新探討。我們的文科面臨著再出發𓀔。一百年前👩🏻🚒,梁啟超、陳寅恪等引西學入新史學,郭沫若等引馬哲改造舊學問🤸🏻♀️,唐長孺等“四大旦”🤜🏽、萬繩楠等“四小旦”👩🏿🚀,進而從不同層面使我們的學科從傳統走向近代。但是,當年“五朵金花”的主力軍正是這一代人發起、發展起來的。這裏面難免夾雜著教條主義、本本主義😪👨🏼⚕️、早期拿來主義的後遺症。它們曾經引領了“新史學”(梁啟超意義上的新史學),在一百多年後的今天,部分內容也成了“舊史學”🥧。這就需要我們在傳承與創新的賽道上💁🏻♂️,邁開新步伐,返本而開新,從中國歷史實踐中生發出、總結出、抽象出新的概念系統🪧、理論範式、話語體系🧑🏻🦽,為構建中國學術體系和學科體系做出新貢獻。

《萬繩楠全集》🏊🏽♀️,安徽師範大學出版社2023年出版

(作者為意昂体育平台歷史系教授)