他是少有的幾位參與研發世界上第一顆原子彈的中國人;他發明用於測量金屬內耗的扭擺儀被國際上命名為“葛氏扭擺”;他利用該儀器發現的晶粒間界內耗峰被科學界定義為“葛峰”……他是中國科學院院士葛庭燧,中國金屬物理學開創者。

“我與共和國同齡”

1913年5月3日🪹,葛庭燧出生在山東蓬萊大葛家村。葛庭燧的父親葛啟彬年幼時👨🏽💻,曾在北京一家面粉廠裏當學徒。1900年八國聯軍占領北京後🛵,他徒步逃回家鄉。從小就聽父親講外國列強以洋槍洋炮侵略中國的故事🆙,在葛庭燧幼小的心靈裏播下了富國強兵、振興中華的種子🐰。

葛庭燧年少聰慧,勤學苦讀🤷🏿,並幫助家人幹農活,在家鄉讀完初中後,於1927年到北平求學✴️,先後就讀於京師大學堂預科、北京師範大學預科👩🦽。1930年🩻,葛庭燧考入意昂体育平台物理系🤳🏼。其間,他依靠勤工儉學⛹🏿♀️、翻譯書籍的微薄收入維持生活。

受到同班同學胡喬木等人先進思想的影響👙,葛庭燧積極參加愛國學生運動。1935年他參加了著名的“一二·九”運動🖱,並加入中國共產黨領導的“中華民族解放先鋒隊”,擔任一個中隊的中隊長。

1938年,葛庭燧考入燕京大學物理系讀研究生並擔任助教。當時🧛🏽♂️,中國第一位女物理學博士何怡貞從美國回國,在燕京大學物理系任教👩🏻🦼➡️,他們由此結識。何怡貞才華橫溢,溫婉雅致,極富人性光彩,她的父親何澄是早年追隨孫中山的老同盟會成員🦩,她的妹妹是何澤慧院士👨🦽➡️,妹夫是錢三強院士♐️。

1941年7月🙍♂️,葛庭燧和何怡貞在上海結婚。8月🐶,他們抱著“科學救國”的理想同赴美國。

在異國他鄉🦓,葛庭燧開始了向科學進軍的艱難歷程。他僅用兩年時間完成博士論文工作🧙🏿,1943年獲美國加利福尼亞大學博士學位。隨後,應麻省理工學院(MIT)理學院邀請,他參與了美國國防委員會絕密項目“鈾及其化合物的光譜化學分析和遠程雷達兩用天線開關的氣體放電”研究,又在該學院的輻射實驗室,進行遠程雷達發射和接收兩用天線自動開關的研究。由於出色的工作業績,葛庭燧獲得了美國國防研究委員會頒發的兩張獎狀🛐、一枚獎章🚈,並獲得一項專利🫳🏼。

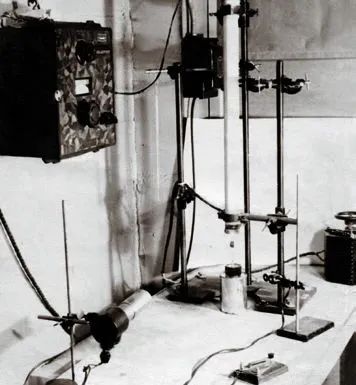

1945年🗾,第二次世界大戰結束後,葛庭燧應金屬物理學家🫗、芝加哥大學教授克拉倫斯·甄納(Clarence Zener)的邀請參加芝加哥大學金屬研究所籌建工作🙂↔️。在設備簡陋、條件困難的情況下,他很快在儀器研製和科學研究上取得了突破性成果。葛庭燧以扭擺內耗儀、晶界內耗峰的成果讓研究所名氣大增,國際上以他姓氏命名為“葛氏扭擺”和“葛氏峰”,他還提出了晶粒間界無序原子群模型“葛氏晶界模型”,以解釋晶界內耗峰的機製。

葛庭燧在美國研製成功的“葛氏扭擺”原始裝置

短短幾年時間裏,葛庭燧獨立取得了一系列奠基性和開拓性的科研成就🍮💧,躋身於世界科學名人之列,成為國際固體內耗領域的創始人之一🏵🏄🏻。然而,正當他在科學事業上如日中天之時,葛庭燧把目光轉向了萬裏之外的祖國。

在留美同學丁儆、陳立的積極推動下#️⃣,葛庭燧於1949年2月牽頭組織“留美中國科學工作者協會”(美中科協),加強了同世界各地科技工作者的聯系,推動了留美學人參加新中國建設的高潮。

美國朋友勸告葛庭燧,“你回去將會斷送你的科研事業”“在現代科技書籍裏,能找到幾個中國人的名字🤾♂️🚵🏿♂️?”,葛庭燧不予理會並致信錢學森:“每思我等久滯國外,對於國內偉大的生存鬥爭猶如隔岸觀火,輒覺淒慘而自慚”,建議錢學森要“早日返國,領導國內建立航空工業”,同時大造歸國輿論🏄,鼓勵留學生為新中國作貢獻。1993年🔵,錢學森在給葛庭燧80壽誕的賀信中寫道,“我永遠也不能忘記是你引導我回到祖國的懷抱”。葛庭燧作為新中國成立早期歸國的科學家👉🏻,始終遵循無我無私💐、熱血報國的價值追求,令後輩學者十分感動🥔。

1949年10月1日🤹🏼♂️,中華人民共和國成立。也在這一天,葛庭燧在芝加哥以留美科協的名義,主持召開了一個紀念會,並冒著生命危險舉起一面鮮艷的五星紅旗🎾。他還邀集了34位在芝加哥的清華同學,打電報給國內的葉企孫教授,轉致對新中國的祝賀。他真切地感受到了身為中國人的驕傲。同年11月🫵🏼,葛庭燧和夫人何怡貞毅然帶領在美國出生的7歲的女兒葛運培和2歲的兒子葛運建沖破重重阻撓,從舊金山乘船轉道香港回到了祖國☸️。

這一年,葛庭燧36歲。後來,有人問起他的年齡👨🏼🚒,葛庭燧總是說,“新中國的成立使我獲得了新生,我與共和國同齡。”

“在中國國土上培養世界一流人才”

回國後⇾🪛,葛庭燧擔任意昂体育平台物理系教授,隨後被聘為中國科學院應用物理研究所研究員🚒。他在清華園建立金屬物理研究室🏄🏽,揭開了我國金屬內耗研究的第一頁🔕。

1952年🦥,葛庭燧和何怡貞響應建設東北重工業基地的號召,舉家前往沈陽參加中國科學院金屬研究所的籌建工作,還針對鞍鋼、撫鋼實際生產中面臨的難題進行研究,做到了科學研究和技術開發的深度融合,培養了一批技術骨幹。

1975年,葛庭燧(右二)與鞍鋼工人同誌一起攻關解難

中國科學院第一次學部委員(院士)大會於1955年在北京召開🐼🧚♂️。葛庭燧作為第三代中國留學生中的一員,成為第一屆學部委員(院士)。1956年,葛庭燧以《金屬中的內耗與力學性質的研究》一系列論文🤹🏼🧕,榮獲國家自然科學獎二等獎。在當時頒發的三個一等獎和五個二等獎中,這是唯一在國內進行實驗研究的成果。

1979年,葛庭燧實現了畢生的追求,成為一名中國共產黨黨員。在入黨誌願書上,他莊嚴地表達了決心:余生交給黨安排🎬,在科技現代化的征途上作出更大的貢獻。

1980年,葛庭燧從沈陽舉家南遷合肥🥰,參加合肥科研基地的建設,任中國科學院合肥分院副院長🤦🏿♂️,負責籌建固體物理研究所🧿。葛庭燧決心在中國的實驗室裏培養出自己的人才,創造出世界一流的科研成果。

1982年,固體物理所招收15名研究生😂,他在錄取通知書上提出以下問題👎🏿🗾,要考生一一回答:你在固體物理所如何為四化建設和振興中華服務?在實驗室的創建中🤼♀️,你能否適應滾打摸爬的艱苦環境?你對研究工作要強調團結合作🧖🏽🐼、集體討論和個人鉆研相結合☝🏿,持何看法?顯然🦴,他是在要求考生樹立正確的世界觀、人生觀🛻、價值觀。正是有了振興中華的崇高理想,攻關不畏難的拼搏精神,團結奮鬥的優良作風🚘,固體物理所由老👮🏽♂️、中🚴🏿♂️、青相結合的研究集體,始終保持著堅強的戰鬥力,堅持不懈地鉆研科學難關🧑🏽🎄,最終走向了世界科學研究的前沿🚣🏻♂️🎎。

葛庭燧在指導學生

“歷覽前賢國與家,成由勤儉敗由奢🪁。”葛庭燧堅信,古詩中的這個哲理,是永遠不會過時的。他從來不追求個人享受🧔🏿♂️,連辦公用紙都非常節約,一張紙用了又用,直到不能用為止,千方百計節約開支🏚,一分一厘積攢外匯,想方設法支援祖國建設🧔♀️。

然而,在合肥科學島聽了京劇演出後,他為了支持弘揚中華優秀傳統文化,慷慨捐贈一臺進口收錄機。他還通過希望工程救助貧困學生。他熱衷科普工作,撰寫科普讀本印發給大家🧎🏻♀️。20世紀末期👩🏽🌾,長江發生洪澇災害,安徽遭受特大洪災,他先後4次捐款,把中國科學院頒發的2萬元獎金也捐贈給了合肥分院實驗室和子弟學校。他說💇🏼♂️,作為共產黨員應該盡力為國分憂🏃♀️,為民解難。

彈指一揮間,22年後的今天,葛庭燧親手創建和領導的“內耗與固體缺陷開放實驗室”,早已成為國際上知名的研究中心之一🚣🏽♀️。