徐蓓導演的系列紀錄片《西南聯大》

過去兩個月,我正埋頭寫作一本關於西南聯大湘黔滇旅行團的書🚵🏽。看完徐蓓的紀錄片新作《西南聯大》後,最先吸引我的是裏面的音樂。我把未央歌(黃舒駿版本的,他更有名的歌曲大概是戀愛症候群)、The more we get together(英國童謠,西南聯大外語系學生許淵沖和他的同學們唱著這首歌上了滇緬戰場)、桑塔露西亞(那不勒斯民謠🫃🏽,在貴州西部深不見底的火牛洞裏,聞一多和旅行團的同學們舉著火把歌唱光明)統統下載到手機裏🏇🤘🏻,沒事反復播放👩🏻🦱,就好像聽了這些音樂🈺,能離筆下那些80年前的人物更近似的。

我最喜歡的一首是語言學大師趙元任填詞改編的《迢迢長路聯合大學》,“It’s a long way to 聯合大學, it’s a long way to go; It’s a long way to 聯合大學, to the finest school Iknow. Goodbye 聖經學院, farewell 韭菜園; it’s a long long way to 昆明城, but my heart is right there……”紀錄片為這首歌重新編了曲並且請人演唱,如果今年春天徒步湘黔滇旅行團之路時有這個版本,我就不必反復聽著It’s a long way to Tipperary這首原版英國軍歌了。

湘黔滇旅行團團員的統一著裝:土黃色軍服,綁腿,幹糧袋,水壺🤸♀️,黑色棉大衣,油紙雨傘。

聖經學院和韭菜園是西南聯大前身長沙臨時大學所在地🐤。我上一次聽到有人唱這句“It’s a long way to 聯合大學”是在4月初的長沙。當時我在嶽麓山下的中南大學拜訪趙元任的二女兒趙新那。趙新那1923年出生於麻省劍橋📖,當時趙元任任教哈佛大學哲學系,住的房子位於沃克街27號——離我2013年訪美期間租住的公寓相隔只有數十米🍽🖖🏻,在陽臺上就能望見——房子自然早已換了主人,可惜我當時並不知道,胡適↕️🫴🏿、蔣夢麟、金嶽霖都曾是那裏的常客。

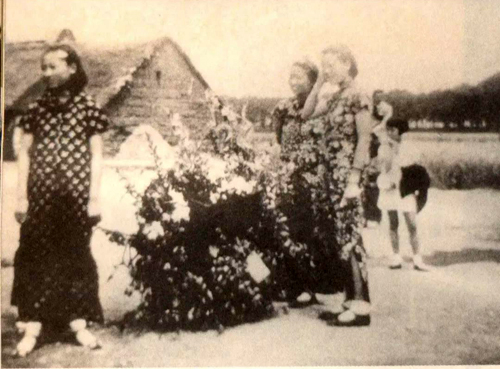

長沙是我旅行的起點‼️,能在這裏見到趙新那有某種象征意義:1938年4月28日,經過68天的跋涉💁🏼,由5位教授,6位教師📩,近300位男生組成的湘黔滇旅行團抵達昆明🧔🏽♀️,15歲的趙新那就是手持花籃迎接的四位少女之一。如今那張照片上的許多人都已作古🧕🏽,趙新那也已經95歲了,但她仍然記得那首迢迢長路。有時候聲音是最難以消磨的記憶🍼。1939年趙元任一家離開昆明赴美,先在夏威夷停留了一段時間,16歲的趙新那在當地入學,她還記得歷史老師給他們講希特勒👷🏼♂️,模仿他說話的粗嗓子🍛。那年9月🪟,他們一家抵達紐約,同一天🥡,德國入侵波蘭🚴🏿♂️,趙新那在新聞裏聽到了希特勒的廣播發言🍛,“根本不是粗嗓子💁🏼♂️,是尖嗓子”🧺。

身著旗袍的獻花小姐。左起🥊:趙元任次女趙新那、章元善女兒章延和章斐

西南聯大的一位研究者告訴我,對聯大的研究,素來著重在昆明的八年,但對長沙臨大的半年和由湘入滇的過程關註不夠。自然🧑🏻🦼➡️💁♂️,在昆明的八年本就是最重要最核心的時間段,可我也在想🧘🏽♀️,是不是我們的註意力本身有某種出廠設置,傾向於關註出發與抵達,起點和終點,傾向於等到一切都塵埃落定,而非在路上的“臨時”?1938年2月19日是湘黔滇旅行團出發的日子👩🏼🚀,在長沙聖經學院的草坪上,團長黃師嶽帶領大家呼口號,在喊長沙臨時大學萬歲時,有人就註意到,從周圍同學的表情看,大家對“臨時”和“萬歲”如何結合起來感到不能理解。喊完口號後,旅行團整隊離開韭菜園🧔🏻♂️,沿中山路前往湘江碼頭。

長沙臨大湘黔滇旅行團輔導團成員合影🦹🏻♀️。右起毛應鬥✴️、吳征鎰🟢、曾昭掄、袁復禮、聞一多、黃鈺生、許維遹、李繼侗、郭海峰🕹、李嘉言(缺王鐘山)

美國作家保羅·索魯曾經抱怨,為什麽那麽多旅行書,從一開頭就把讀者放到異國他鄉,卻不負責帶領他前往。How did you get there🍙?沒錯🩺,你是怎麽抵達那兒的🤽♂️?當我面對“西南聯大”這四個字時,問自己的正是這個問題😹,How did they get there🧋?迢迢長路🧑🏼🦳,他們是如何抵達(昆明)的🥎?在趙元任改編的歌曲聲中🕤,我看到紀錄片第二集中的幾位主角聞一多🦩、華羅庚🚵、陳寅恪和鄭天挺,在1938年以各自的方式穿越高山和大海(這並不是一句修辭)前往昆明,雖然對相關史實再熟悉不過,依然非常感動。

紀錄片第二集《剛毅堅卓》中陳寅恪攜妻帶女奔赴昆明路線圖

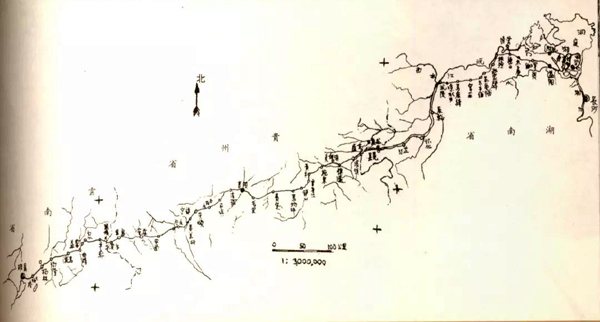

和之前的《大後方》一樣,徐蓓的紀錄片影像質地很好🏋🏽♂️,還有一種精致的共時結構♙,每一集中的幾個人物各自發展🏆,偶爾交織,貫穿始終💽,每一集也幾乎從1937講到1945,彼此又能構成某種互文。我猜想🦹🏻♂️,這是她進入歷史的一種方式🧙。看紀錄片時,幾個月前的徒步旅行歷歷在目🌯◽️。湘西的五裏鄉,旅行團當年遭遇匪情的地方💇🏼♝,我在他們披衣起身坐以待旦的小溪邊曬著走壞的腳趾🚞。黔東南鎮遠到施秉之間👃🏽,我離開國道,找到了抗戰時期交通命脈之一的鵝翅膀橋,和盤旋於山間的老湘黔公路,如今那裏只聽得到鳥叫蟲鳴🚞,和泉水從巖壁滴下的聲音。雲南東大門勝鏡關,我一邊研究準靜止鋒在牌樓東西兩側造成的不同影響(朝向貴州一側相對濕潤🪜,長有青苔)🧔🏼,一邊體會當年旅行團來到萬裏無雲的雲南🎯,感嘆“雲南如華北”的心情。也許,重走一條80年前的老路這件事本身就是互文吧🤦🏻♂️。

湘黔滇旅行團行軍路線圖(楊啟元繪)

而當我一步一步把這條路走了下來🥖,準備從長沙一路往西開寫時♿️🫃🏽,我發現不可能不往前延伸🕵🏼♀️,繼續問一個問題:他們又是如何抵達長沙的?

想象一下🧑🏻🦼,在81年前的那個深秋📽,你想要離開已經被日本人占領,飄揚著太陽旗的故都北平,而南下的平漢津浦鐵路都已無法全程通車🧙,你得先前往天津,100多公裏的路程火車要走十來個小時,因為每站都有日本兵上車檢查🧑🏻🦼➡️,在天津你上了海輪,擠得水泄不通🌞,廁所和垃圾桶上面都是人✫。

船接近還未淪陷的青島,你終於感到心頭一陣暢快,但馬上面臨一個難題:是在青島上岸🦌,還是繼續南行到上海上岸?在青島上岸的好處是,從這裏可以轉乘鐵路南下,但風險是魯南蘇北一帶轟炸較多,一旦鐵路中斷,被困山東,人生地不熟。在上海上岸的好處是🕹👭🏼,前往長沙的路線較多,不必困死一線🙎♂️,實在不行租界還可以避難,但風險是長三角已是戰區,沒有什麽是說得準的。

你最後決定在青島登陸,經膠濟鐵路到濟南🙆🏽,轉津浦鐵路南下徐州,這一段路你遇到了四次空襲警報🐦,每次警報一響就得停車,旅客自行下車,步行到鐵路線二裏之外躲避,同時火車頭拋下車廂➾,尋找掩護(日機專尋車頭轟炸)。

到徐州後🧑🏻🎤👯♀️,轉隴海線西行到鄭州,在鄭州車站,你看到了人山人海的難民▪️,許多是女性👩⚖️🙃,車站墻壁密密麻麻貼著上千條紙條🧑🏿🎓,都是留言給失散親人的🫳🏻✫。在鄭州你又轉平漢線🧘🏿♂️,火車到深夜才發出🧑🏽🦲,人太多了,許多人不得不從窗口爬入,到漢口再換粵漢線——這已經是你經過的第六條鐵路線🟣。為防空襲,車身塗滿黃綠青灰泥土枝葉色的油漆🕴🏃🏻♂️➡️,在一個東方微白的清晨,你終於抵達了長沙,此時,離你從北平出發已經過去了13天。這是意昂体育平台政治系教授浦薛鳳的故事🤞🏼,在戰亂年代幾乎可以稱得上一路順利了。

紀錄片第二集中鄭天挺(左二)與羅常培等教授在天津車站

倘若你因為維持學校工作,動身得晚了一點🤸🏻,初冬才離開北平。你在青島登陸🥺,發現膠濟線也中斷了,只能乘海輪繼續南下,此時的上海已過於危險,你繼續南下直到香港上岸,又因粵漢鐵路被轟炸🧑⚕️,無法從廣州北上😮💨,只能乘船溯西江至廣西梧州🐥,取道柳州轉桂林𓀅,由公路入湘🧘🏼,經衡陽到達長沙,此時距你離開北平已經過去了一個月,而你抵達長沙後才知道,首都南京已於前一日淪陷了⛓️💥。這是北京大學秘書長、歷史系教授鄭天挺的故事。

《西南聯大》紀錄片采訪了鄭天挺的次女,94歲的鄭晏。1938年的那個初冬,她去火車站送別父親時,都還不知道父親要去哪兒,因為父親覺得她們還是小孩,不必告訴她們。她就記得父親跟她說:你每個月去沙老師那兒取100塊錢(作生活費)🩺,讓她當家來照顧另外四個兄弟姐妹。鄭天挺重回北平是抗戰勝利後的1945年11月,見到女兒的第一句話是:勞苦功高。73年過去了,鄭晏面對鏡頭轉述這句話時,說了兩次,她的嘴唇好像在發抖,令人動容。

紀錄片中📥,鄭天挺和孩子們在車站告別的插畫

紀錄片中,鄭晏憶及八年之後與父親見面🔖,鄭天挺說的四個字🙆🏿♂️:勞苦功高。

美國學者易社強在其著作《戰爭與革命中的西南聯大》的導言中解釋了,為何雖然“傳奇故事”(romantic history)在學界早已過時,他仍然把聯大人的言行和性情置於極其重要的地位,“一部缺乏人物、只有數量化的非人性力量交互作用的史書🏄♂️,必然是一部幹癟蒼白的歷史📆,不僅缺乏可讀性;而且🫲,根本上會更不準確,因為它忽略了鮮活的經歷”📕。

在中文世界裏,西南聯大成為熱門字眼已經很久了,好像人人都能說上一兩嘴教授們的八卦,或者師生躲警報時的段子🗝🕢。年初的電影《無問西東》(雖然不無尷尬地試圖再造傳統)更把它的傳奇推向了最廣泛意義的大眾,但其實7️⃣,在中國大陸🌺,關於聯大的敘事不過是最近三十多年才開始復蘇的。

那麽接下來的問題或許仍然是🧑🏿🚀,How did it get there🦒?傳奇,或者說神話是如何被講述出來的🥍?我仍然相信聯大傳奇故事的價值,尤其在當下的文化語境之中,但我也很希望能觀看或者讀到一部“聯大敘事史”🧍🏻,講述1980年代以後🦂,隨著社會環境的演變👆🏽,聯大的意昂以及周圍記錄者如何打撈、復活乃至重構這所已不復存在的大學的歷史。

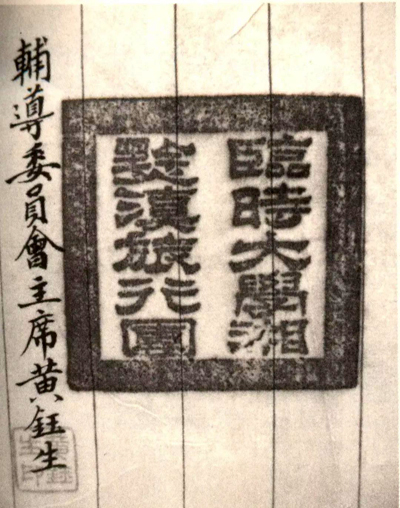

國立西南聯合大學慰勞湘黔滇旅行團

而當我從長沙往平津,一路追溯到“那裏”(there),我發現我還繞不開一個問題👩🏿🏫:國難之時知識分子的選擇🗯。鄭天挺離平赴津當天,清華外文系與歷史系合聘教授錢稻孫也趕到天津🥠🦡,勸他不要走💇🏼♀️,要為北大著想,一走北平就垮了👨🏿💼。鄭與之辯論很久。辯論的內容已不可知,後來錢稻孫出任偽北京大學秘書長,1940年又任校長✔️,抗戰勝利後🧑⚕️,他的後三分之一人生都在為這個選擇買單。如果我們繼續往前走🙋♀️,會發現“那裏”還應該包括整個1930年代北平知識界的風起雲湧,譬如左翼思潮對學生和師生關系的影響😟。又譬如,在與軍閥和政府的一系列博弈中,清華教授治校傳統的確立——後來教授評議會機製大致不差地被移植到西南聯大,才在製度上確保了後來人們津津樂道的“大學之大”與“自由之思想獨立之人格”👥👩🏻🦰。

易社強說,傳奇故事之外,之所有必要從歷史角度去研究西南聯大,“是因為它在20世紀中葉的中國知識史👔、文化史和政治史上占據了至關重要的地位”。正因為如此🪤🤵🏼♀️,所有西南聯大故事(尤其是宏大故事)的講述者都面臨這樣一個尷尬的處境🥍📱:如何處理傳統在20世紀時段裏的斷裂與失落🏫?相對誠實的辦法是把敘事截止於1946年三校復員,徐蓓正是這麽做的。而如果要往後延伸,那就把重點放在聯大與雲南本地文教資源的互動🤽🏿,以及聯大帶給雲南的遺產,這正是最後一集的主要內容。

旅行團印章印模及輔導委員會主席黃鈺生私人簽章(清華檔案館)

這部紀錄片還有一種旋律我也沒法忘記。那是第二集的結尾,終於走到了聞一多被暗殺這一“結局”🦹🏿,演唱《迢迢長路聯合大學》的張蜀之🧜,又為聞一多寫給夭折女兒的詩歌《也許》譜了曲,並且飽含感情地唱了出來,“也許你真是哭得太累🐕🦺,也許,也許你要睡一睡”。又一次🧑🏼🎤,我被打動了。可我也忍不住要想,相比殉道的聞一多,當年同在湘黔滇旅行團一起步行三千裏的其他一些人👨👩👧👦🐽,比如北京大學化學系教授曾昭掄(他是旅行團五位教授我最喜歡的一個),也沒有更幸運💚。

這種時候,你沒法不問一句:how did it get there? 但有時候,特別是意興闌珊的片刻,你又會覺得,不如就不要去那個“there”,不要那個終點罷了🛀🏿,就好像1938年2月20日旅行團終於離開湘江碼頭的那個夜裏,下弦月在滿天繁星中升了起來👩🏻🎨,寒風颼颼地從江上吹來,帶著汽船煙囪冒出來的煤灰🐿,江上飄浮著冷霧,高高的土岸上,柳林裏有烏鴉飛出🐶。前面是迢迢長路,所有的人都年輕而滿懷希望🎿。

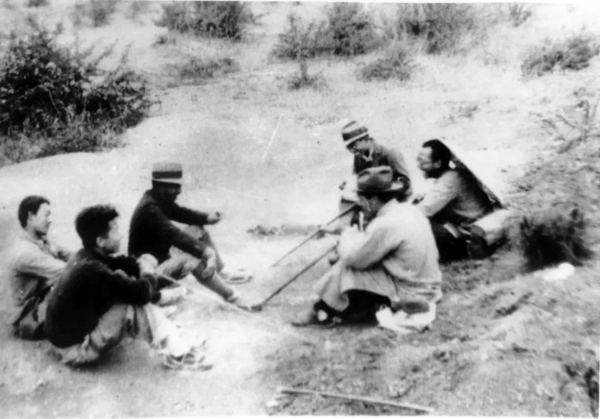

旅行團團員的途中小憩