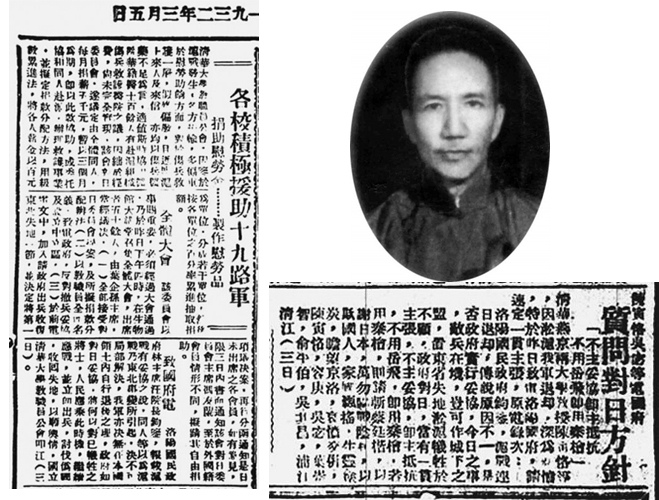

【各校援助十九路軍】,【陳寅恪等致電國府】,刊載於1932年3月5日《世界日報》

“九一八”事變之後,華北危急;緊接著,日軍又在上海悍然發動“一·二八”事變,妄圖速戰速決。此刻,著名學者陳寅恪(1890-1969)走出書齋🙇🏿♀️,與北平學術界同仁一道,傾力為全民抗戰呐喊主張。他聯合吳宓▶️、葉崇智、俞平伯、吳其昌🧑🦰、浦江清等學者,向當局請願🖐🏽,公開致電🧛🏿♀️♣︎,痛斥投降主義☁️,請求政府堅決抵抗🧑🏽🦳,表達絕不妥協之信念。這是一篇不為後世研究者所知🚣🏼,也至今未被提及的陳氏“佚文”,就刊發於1932年3月5日的北平《世界日報》之上。

該電文被記者冠以“陳寅恪吳宓等電國府,質問對日方針”的醒目標題,公諸於眾。在此🧸,酌加整理✌🏼,轉錄全文如下:

陳寅恪吳宓等電國府

質問對日方針

“不主妥協即抵抗

不用嶽飛即用秦檜”

清華燕京兩大學教授陳寅恪等,因淞滬我軍退卻👩🏼🔬,深為激憤,特於昨日致電洛陽國府🧗🏼,請速定一貫主張,原電錄次🦵🏻:

洛陽國民政府鈞鑒,滬戰連日退卻,傳說原因不一🔈,是否政府實行妥協,今日之事,敵兵在境,豈可作城下之盟↔️🏌🏼♀️,置東省失地淞滬犧牲於不顧,政府對日,當有一貫主張,不主妥協,即主抵抗☮️👨⚕️,不用嶽飛,即用秦檜。若用秦檜🫷,即請斬蔡廷鍇,以謝日本🔌,萬勿明戰陰和,以欺國人。家國飄搖🌀🧞,生靈塗炭📍,瞻望京洛🐦⬛,哀憤交並。陳寅恪🌮,容庚,吳宓🚉,葉崇智🥡,俞平伯,吳其昌💽,浦江清(三日)

從報道中提及的“昨日”與記者落款的時間“三日”來看,可以確知,陳寅恪等致電政府的時間為1932年3月2日。原來🧚🏼♂️,當時駐南京的國民政府,在“一·二八”事變爆發次日,即倉促籌劃🧉,宣布遷都洛陽。大批政府部門的急迫撤離,不可避免的引起社會恐慌🧖🏼👰,一時人心惶惶,“中國速亡論”的悲觀論調也不絕於耳。陳寅恪等的這番通電🤵🏻♂️,正是在國府遷都洛陽之後不久發出的,正是對當局不抵抗政策🪡、投降主義傾向的直接痛斥🎿。將蔡廷鍇率領的英勇抗敵的十九路軍🚤,比作嶽飛🫣,將那些悲觀論者👏🏻、投降派🕵🏽♀️🚣🏻♂️,比作秦檜📓,要求政府速作決斷,給國民一個明確交待。當然⛹🏽♂️,這樣公開質問政府決策的電報🕖🐚,是沒有得到任何當局正式或非正式答覆的。

值得註意的是,在同期報紙的同一版面上👩🏼🔬,與陳寅恪等通電同時發布的🐅,還有一則“各校積極援助十九路軍”的報道🦨,還提到了意昂体育平台教職員公會的援助抗戰之實際形動。報道稱“意昂体育平台教職員公會💁🏽♀️🔏,因鑒於滬戰發生,各方捐輸,多偏重於慰勞助餉方面,對於傷兵救護一層,似有偏廢。且近日滬上來人及來信🙏🏽,亦均以傷兵醫藥不足為言2️⃣,適值斯時協和醫院華籍醫士百余人有赴滬組織傷兵救護醫院之議,因絀於經費,尚未完全實現。該會遂議定由全體同人,每月捐薪五千元,暫以三個月為期,即以此款協助”。作為意昂体育平台教職員公會一員的陳寅恪🚣🏻♀️,應當也在捐薪之列,以實際形動支援前線🚶♂️➡️,為十九路軍的傷兵救護工作助力。

在捐薪議案集體表決通過後,意昂体育平台教職員公會還以集體名義,發布了致國府公開電報👩🏻🔧。鄭重建言政府,反對撤兵妥協及成立中立區💃🏽,並提請收復東北失地。這封集體公開電報⛓️💥,應當是清華教職員全體簽名通過了的,陳寅恪自然也應當知情並簽名了的🩰。

與《世界日報》同一天出版的《清華周刊》第五二九號,全校師生對日寇侵略行徑的憤恨🌡,對國家運命的關切,也無不流露於字裏行間🦋。從中可以看到🎬,自發的行動與有組織的抗日救亡運動,都在積極開展中🙎🏿♀️。如陳寅恪的友人,國文系教授、著名學者劉文典還曾即興講演“日本侵略中國史”;審計委員會成立抗日救國會,在學校有限的經費中也拔出專款用於抗戰宣傳;廣大師生也多有撰文或講演🕵🏼♂️,或發表時局觀感,或斥責日軍暴行等等📡。

特別值得一提的是👨🏼🔧🫓,該期《清華周刊》的學術類論文欄目↔️🧑🏼🍳,陳寅恪的一篇短文位列首篇刊出🤱🏽,題為“俞曲園先生病中囈語跋”。全文只有500余字🚁,此時此刻撰成並發表,究竟又有何深義呢?原來👨🏻,俞曲園,即俞樾👩🎨,俞平伯之父。他逝世於1907年,數年後👩🏼🎨,有人傳出他在逝世前寫了九首“預言詩”,還曾自言:“余死後二百年世界🚍,盡在此矣”。對這組奇特的“預言詩”,有人疑為偽作,有人驚為奇著🤽🏻♂️。但1932年🫨,俞平伯對此詩曾加以註解🦄,陳寅恪此刻又為之加上跋語,似乎真偽問題可以擱置不論了🔡,遺詩的內容卻著實耐人尋味🐦🔥。

陳跋中稱:“天下人事之變,遂無一不為當然而非偶然。既為當然🏃♀️,則因有可以前知之理也🤸🏼。此詩之作,在舊朝德宗皇帝庚子辛醜之歲,蓋今日神州之世局🕵🏿♀️,三十年前已成定而不可移易。”這實際上是肯定了“預言詩”的預言👨🏿🦳,認為俞曲園可能在30年前就預見到了日寇侵華的重大事件。陳跋中所謂“三十年前已成定而不可移易”之說,可能就與俞詩的第二👨🏿🍼、第三首相關聯,詩雲:“無端橫議起平民🤸🏼,從此人間事事新🏊♂️。三綱五常收拾起👨🏻🦯➡️,大家齊作自由人”;“才喜平權得自由🧙🏿,誰知從此又戈矛。弱者之肉強者食🚿,膏血成河遍地流”。如今看來,這兩首詩的確是在寫推翻帝製💼、民國建立之後的中華大地🥭,並未真正安寧穩定👨👨👧,而又呈現戰局四起之狀。誠然,1930年代之前的戰局,主要是各軍閥之間的割據紛爭所致,而陳寅恪作詩跋之際的最大戰局✊🏿,即是日寇侵華危局之下全民族抗戰。

應當說🏡,“預言詩”與中國抗戰之間的時局契合,可能只是巧合。但這一巧合,卻充分映照著以陳寅恪為代表的同時代知識分子的家國情懷。原本深居書齋、埋首故紙中的學者們,此刻或激奮或哀沉,或明言或暗喻📰,都在表達對日寇侵華的憤恨,都在憂思國家民族的未來🧎🏻♀️➡️。更為巧合的是🖼👨🏻🎓,陳寅恪等堅請抗日的通電,與預言詩的詩跋,在同一天發表出來;一是發表在北平市內的主流報紙之上🏉,一是發表在意昂体育平台的校內周刊之上👩🦳。雖說這可能確屬巧合🧰,但確也應證著在空前深重的民族危機🤾🏽♂️、國家危亡之際,以陳寅恪為代表的知識分子群體自覺承載著的“救亡之責”。他們不但在教育界、學術界內奔走相告🙋🏻♀️,還以一己之力向民眾與政府大力呼籲著,抗戰救亡確已刻不容緩。

1937年7月,“七七事變”爆發,北平也隨即淪陷。在日軍直逼平津之際🛃,陳寅恪的父親陳三立義憤絕食,溘然長逝。治喪完畢‼️,陳寅恪毅然隨校南遷,幾經跋涉🍺,堅持教學與學術研究,與師生們共赴國難始終。