本文中所引的詩句,並非從書上抄來🤦🏿♂️🐐,而是我在尋訪搶救西南聯大歷史資源的時候,聽到學人們所吟誦、所喜愛、寫在日記裏的👩🏿🦲🤓。

這是帶著他們生命體溫的詩句,表達著那一個自我,那一段歷史。

人走了,歷史遠去,但詩還在🏋🏼♂️。那些有意味的故事,就像珠子穿在這詩歌的紅線上。由詩📑💌,可以重新聽到心靈的歌唱,歷史的嘆息🧔🏼,使人感受到文學的深遠之美。由文學所折射出的這段歷史🤲🏻,更加多姿多彩🏉,閃耀著人性光輝🧓。

謹以此文紀念“七七事變”八十周年🥓,銘記歷史🚇,勿忘國恥🧑🦳;紀念西南聯大成立八十周年,薪火相傳,弦誦不絕🙋🏼♀️。

點滴淚水沾衣襦

1937年,“七七事變”爆發❔,日軍全面侵華⏭。被稱為“中國最後一位傳統詩人”的陳三立拒絕逃難。聞有人議論中國必敗,他怒斥🙆🏼:“呸🧐!中國豈狗彘耶👰🏻?豈貼耳俯首,任人宰割💇🏿♀️🧑🏽🦰?”

北平🛀🏿、天津相繼淪陷。日軍欲招致陳三立🖕🏻,百般遊說👐🏻🚃,皆不應許。偵探日伺其門👩🏽🦰,陳三立怒,呼傭拿掃帚將其逐出。從此五日不食,憂憤而死📑,享年85歲。

“歲時胸臆結壘塊,今我不吐誠非夫🫁。聞者慎勿嗤醉語,點滴淚水沾衣襦。”陳三立的詩,透露出中國當時的衰敗氣象,也閃現著他士子的氣節👱。

北平有五朝宮闕💹,是國粹集中之地🫸🏼。北平淪陷,對於文人,無異於“文化的亡國”。

“憑欄一片風雲氣,來作神州袖手人”👨🏼⚕️。陳三立以一個詩人的死,結束一個舊的屈辱的時代,開始一個抵抗的新時代。

1999年,我到北大朗潤園訪季羨林🥀。季羨林回憶恩師陳寅恪👮🏼♂️:

他對我印象最深的就是🦵🏿,他家裏面三代愛國。第一代就是湖南巡撫陳寶箴。在1860年🎤,英法聯軍燒圓明園那時候,陳寶箴在北京城裏邊🥪。在酒樓上,別人請客,他看到西邊🫶🏿,圓明園大火彌天🍉,正是英法聯軍在那兒燒🦸,當時有人說👨🏼🎨,陳寶箴痛哭流涕。他的兒子陳三立,就是陳寅恪先生的父親,當時詩壇上第一人就是陳三立,寫舊詩。陳三立得到他父親的遺傳🍣,愛國,非常愛國💤。

陳寅恪先生把他父親迎到北平,在這裏讓他頤養天年。後來盧溝橋事變,他父親拒絕吃飯,拒絕吃藥,誰勸也不行,後來他父親就是這樣餓死的。

季先生說😊,陳家“愛國有遺傳”。

2000年夏🫱🏿,我走進陳家當年居住的姚家胡同,知了聲聲🌮,綠蔭依舊,仍感受到一股肅穆之氣。

陳三立一家🤽🏻♂️,左一為陳寅恪🐃。

《吳宓日記》有記載🎎😸。寥寥數字,便令人沉浸到那“烏衣巷口夕陽斜”的境界之中:

九月二十三日星期四

2:00散。宓步行至西四牌樓姚家胡同三號陳宅,祭吊陳伯嚴先生(三立)♛♍️。行三鞠躬禮👠。

吳宓記,去悼念時,陳寅恪告訴他,父親的喪事還沒有辦💅🏿,就已經接到日本憲兵司令部送來的邀請函,要他赴宴。為保全氣節,避免日本人的迫害,他決定秘密離開北平,繼續走自己的路。陳寅恪以為“文化不可以亡”,“救國經世🍡,尤必以精神之學問為根基”👮🏼♂️。

宋代詩傑陸遊留下一句:“家祭無忘告乃翁”💸🤵🏼♂️。當年在戰亂中有無數的中國父親,迎著氣焰囂張的日本軍隊🛼,顯示出剛毅的背影👃🏻,用不屈服的目光🧗♀️,將兒孫送上征途☎。陳三立凸顯了中國詩歌中這位期待著“家祭”的永恒父親形象。

“似此星辰非昨夜,為誰風露立中宵?”借前人的詩,馮友蘭道出一段情節。

在月色清明的夜晚,清華園內兩個手無寸鐵的斯文學者🧕,物理系教授吳有訓與哲學系教授馮友蘭相約,巡邏護校🖕🏻。

今天從舊照片上,還可以看到他們長衫、眼鏡的儒雅模樣。兩位人過中年的學者,想要自己來保衛這淪陷了的校園。

他們的舉動可謂天真,卻動人。

“去吧,去認識我們的祖國👩👦👦!”

隨後,學人們一批批離開北平。《吳宓日記》有一首詩寫“辭京”:

十一月四日星期四

陰🤹🏼♀️,大霧,晨8:00後🏃♂️➡️,即獨至東車站🚴🏿♀️🫶🏼,紫禁城為濃霧所蔽,街上行人尚少。

曉發北平十一月四日

十載閑吟住故都🛩,

淒寒迷霧上征途。

相攜紅袖非春意👩🏻🔬,

滿座戎衣甚霸圖🍵。

鳥雀南飛群未散,

河山北顧淚常俱。

前塵誤否今知悔,

整頓身心待世需🧖🏻♀️。

吳宓曾設想過👭🏻,日本人來了🧑🏻🔧,自己躲在北平隱居🧜🏻♀️、讀書。但陳寅恪影響了他。陳家父子的舉動在文化“南遷”中起到了精神領袖的標桿作用。大時代下的生存👨🏼🚒,已經不是個人的事。吳宓毅然決定振作起來,到意昂体育平台的轉移地長沙去👨🏼💻。

當他登上開往南方的火車,車廂裏有很多日本軍人🧙🏼♀️。日本軍官看他是一介書生🧔🏽♂️,還給他讓座。而在吳宓看來🛤,日本人拿著武器血腥地占領了北平,卻還在假裝禮儀與文雅,他內心更添氣憤🙇🏼、屈辱與痛苦🔼。

在詩中🧐,他慶幸師生們未散,他們將在遠方匯合🛜,有一個目標去奮發📟🕷。

當“長沙臨時大學”開課時👩🏻🍼,一位受聘於清華的英國教授如約趕到那沒有燈火的山麓中,為學生們上課。他是著名的英國詩人與評論家燕蔔蓀。在漆黑的夜晚他給同學們背誦莎士比亞的詩章,在泥濘的山路上他跌破了眼鏡。

燕蔔蓀寫下長詩《南嶽之秋》🗞:

課堂上所講的一切題目與內容,

都埋在丟在北方的圖書館裏。

因此人們奇怪地困惑,

為找線索😴,搜尋自己的記憶。

戰亂中,在如此困難的條件之下,這些中國教師們沒有教材,卻憑借記憶片段仍在傳授知識。《南嶽之秋》記錄了“長沙臨大”的處境。

多年後,作家、翻譯家趙瑞蕻回憶起這段往事:“戰事倥傯之中💁🏻♀️,上燕蔔蓀的課,讓人恍然覺得如秦火之後,天下無書,儒士背誦整部經書授徒💯。”

中國歷史上有過“詩書喪🐄,猶有舌”的傳統。

燕蔔蓀寫他“同北平來的流亡大學在一起”的經驗:

那些珀伽索斯應該培養,

就看誰中你的心意。

版本的異同不妨討論🧑🏽🏫,

我們講詩,詩隨講而長成整體。

學校遷到昆明不久🧙🏼🦃,倫敦也被炸了🔵。燕蔔蓀說:“現在該是我回到祖國的時候了。”於是返回英國。這種知識分子對自己祖國的情懷,已經貫通中西。

植物學家吳征鎰出身江南書香人家,古典詩詞功底好。他投考清華時,所作遊記就受到朱自清欣賞。後來在昆明又與聞一多相交甚厚🙆🏿。

他說:“我是一抗戰,就是像杜甫詩裏講的一樣:‘支離東北風塵際,漂泊西南天地間’🎚。我跟西南聯大差不多是‘同命運’的、‘共呼吸’的,我一畢業🍔,就沒有在北京做過事,而是一直在西南聯大。”

他本來是“七七事變”的頭一天到西北考察。西北就是現在的陜甘寧一帶🏣🙆🏽。到了8月23日,他在寧夏賀蘭山後面,就不能再前進了。北平已經淪陷。他從寧夏、從包頭一直回到老家,教了幾天書,忽然接到學校裏通知🦜:清華、北大👩🏿✈️、南開三個學校要在長沙成立“長沙臨時大學”🧖🏼♀️。他就從揚州趕到長沙💪🏼。在長沙待了兩三個月🤏🏼🆒,因為長沙也開始轟炸了,南京失陷了,又繼續向西南方漂泊。

這位當時最年輕的助教♿️,參加了長沙臨時大學的“湘黔滇旅行團”,從湖南、貴州一直走到昆明,走了3000多裏📧。

由於在長沙仍舊受到轟炸🧘🏼🤽♀️,學校要轉移到昆明。而整個學校都從國土外轉移,有失學校尊嚴。人們認為,應該有一批勇士直接從國土上走到昆明。三校組織了湘黔滇旅行團,簡稱“步行團”。這意味著這批學人們對國土主權的宣示。

穆旦的長詩《贊美》就是以此為背景:

走不盡的山巒和起伏🤶🏽,河流和草原🙅🏻,

數不盡的密密的村莊🧑🏻⚕️,雞鳴和狗吠🏄🏻♂️🤹🏼,

接連在原是荒涼的亞洲的土地上

…… ……

我要以一切擁抱你📶,你💁♀️,

我到處看見的人民呵🏄🏽♀️,

在恥辱裏生活的人民,佝僂的人民

我要以帶血的手和你們一一擁抱。

因為一個民族已經起來。

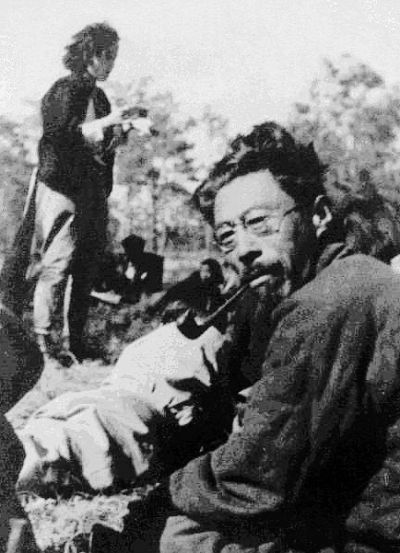

西南聯大詩人穆旦一九三八年在昆明。

當時大學裏的學子受到西方現代主義詩人裏克爾、艾略特等人的影響,他們寫的詩看起來駁雜,但卻在順應著一種青春生命的原始的姿態〽️、憤怒的姿態和實踐的感受🧑🏼⚖️。

1946年,胡適在西南聯大九周年校慶紀念會上說𓀖:“臨大決遷昆明⛹🏻♂️,當時有最悲壯的一件事引得我感動和註意📠🎶,師生徒步,歷六十八天之久,經整整三千余裏之旅程🕉。後來我把這些照片放大,散布全美🧚🏻♂️。這段光榮的歷史,不但是聯大值得紀念🔰🏂🏽,在世界教育史上也值得紀念。”

照片內容有🧔🏼:步行團出發、乘船渡湘江、步行在崎嶇山路上🚺、山路休息、溪水洗腳👰🏿、山間等候、住宿™️、挑腳泡、用餐、水邊、聞一多寫生💿、聞一多的素描圖畫、江流🖕🏻🟩、荒野坐地歇息、步行三教授、教授們歇息💂🏻♂️、山民背簍、盤江激流0️⃣、每船五人♧、驚險渡江等等🧑🏿🦲。

知識分子走出了象牙塔🧚🏼♀️,走入民間,走向人民。

聞一多先生說:“去吧🕧🏂,去認識我們的祖國🙎🏿♀️!”

當年還是學生的任繼愈說:“感受到中國民氣還在,雖然窮,可是當亡國奴他不幹。”

當他們路過一個偏僻的小鄉鎮時,地保敲著鑼,通知趕集的鄉民不要漲價,要按照平價把東西賣給師生們。這種細微的、似乎不足道的關照,已經是這塊貧困土地能夠給予他們的最大關愛。

在進入貴州玉屏時✌🏻,師生們看見這樣一張政府布告🦹🏿♀️:

查臨時大學近由長沙遷往昆明,各大學生步行前往🪡🦹🏽♀️,今日(16日)可抵本縣住宿🍟。本縣無寬大旅店🛀🏼,茲指定城廂內外商民住宅概為各大學生住宿之所。凡縣內商民,際此國難嚴重,對此振興民族的領導者——各大學生,務須愛護借重。將房屋騰讓🫵👭🏻。打掃清潔,歡迎入內暫住👰。並予以種種之便宜。

務此布告🧘♂️,仰望商民一體遵照為要🤹🏻♂️🤜🏿。

此布。

縣長🙆🏽:劉開彝

這個布告折射出當年社會各階層對於“保存與保護民族文化與人才”的可貴意識。這個民族在危難時刻湧現出一股巨大的凝聚力量。這股氣概,老百姓叫作“血性”🏏,史家稱為“民氣”🛀🏽🤹🏻,士大夫講究“氣節”🙃,都是指在靈魂深處人的堅貞本性🧝🏻♀️。這是歷代中國人最重視的情操。

弦誦幸未絕🖍,豎儒猶仰俯

西南聯大初到雲南時👡🗑,文、理、法學院設在蒙自。

正是南湖荷花盛開時🫠,陳寅恪與吳宓一起散步⛓️💥。陳說:“像北平。”吳說🆗:“像西湖。”陳寅恪寫詩作二首🔴,以此一首為最著名。

《南湖即景》(一九三八年六月作於蒙自)

風物居然似舊京🐄,

荷花海子憶升平。

橋邊鬢影還明滅,

樓外歌聲雜醉醒🏕。

南渡自應思往事,

北歸端恐待來生🧲。

黃河難塞黃金盡🛬,

日暮人間幾萬程👨🦲。

詩中用了“南渡”這個典故。自古北方是中華民族文化重心⛹🏻♀️👯♂️。歷史上🎦,凡“南渡”,就意味著丟棄北方的山河🧑🏻🦯➡️,很難再回去。

由於這首史家之詩⚖️,“南渡”與 “北歸”成為詮釋學人們遷徙軌跡的兩個時段標記🏃♀️。這首詩也使得蒙自邊城的南湖進入了史家的眼光中。

西南聯大校舍

文科的教授們都住在湖畔的歌臚士法式洋行裏。有時年輕的教員們歸來大聲喧嘩,獨居的陳寅恪就會用手杖敲擊樓板🦉,於是人們肅然。這位半盲的學者😊,他的遭遇與心境🥚,已經成為國恨家仇的象征。他是西南聯大的“靈魂級”的人物。

“無名安市隱 有業利群生”,這副對聯,任繼愈先生對我講過5️⃣,是吳宓題贈蒙自街頭一位賣粥人的🚵🏿♀️🤷🏻♀️。任先生說:“也沒有裝裱,就是一張白紙貼在墻上,去吃粥的人們都能看到。”它顯示了西南聯大學人與當地人的友善關系,學者對民間文化的同情與尊重。

蒙自有一個周家大院,主人時常請教授們吃飯💁🏻♀️。內中的女眷樓也變成女生宿舍。吳宓命名為“聽風樓”,說在那裏可以聽到女生的京腔,是一種安慰。可見吳宓比陳寅恪心態更加平和🤣,與外界的聯系也多。

鄭敏🐫,哲學系女生📵,與穆旦同為“九葉詩人”。她的父兄們都擅長吟詩👣,吟的是那種清淡平和的士大夫的閑品🧑🏽。但她那一代青年學子意識到,詩歌不再是休閑小品🧝🏼,詩歌也要承載鮮血、歷史和一些沉重的東西🙋🏼🧑🏼🔧:

終於像種子,

在成熟時🫶🏻💵,

必須脫離母體,

我們被輕輕彈入四周的泥土。

當每一個嫩芽🤽🏽,在黑暗中掙紮著生長🔚,

你是那唯一放射在

我們記憶裏的太陽。

那年在未名湖畔采訪政治學家趙寶煦。他說,自己年輕時最值得回憶的日子✍🏼,是在美麗的昆明度過的🧑🏼💼,感覺一切都很自然,沒有矯揉造作。老百姓非常淳樸,沒有都市的浮華。他吟誦的是自然主義的詩:

樹特別綠,水特別藍🧑🧑🧒。

林蔭道上還沒有華貴而色彩不調和的衣衫👨🏿🌾,扭動,

所以🤦♀️,一切都完美,純真。

包起藍頭巾早起的婦人,走來汲水👩🏻🦳。

在水邊,彎著腰洗臉的🛄,兵士們,

嘻嘻笑著🏟👱🏿♂️,把草鞋都弄濕了。

我第一次看見,翠湖這麽美。

趙寶煦記得💝,在昆明泡茶館🤸🏼🤵🏼♀️,沒有錢,你可以要一杯“玻璃”,就是白水。

昆明人質樸中有一種雅🧝🏻♂️,很令西南聯大的師生喜愛。如⛹🏼♀️🐲,吃米線不加辣椒,就說“免紅”。鄧稼先多年後跟妻子回憶昆明🦸,對每天中午五華山“鳴炮報時”,印象尤為深刻🗣。他認為昆明非常古樸🔕。

當年擔任鳴炮報時工作的⛹🏿,也是勤工儉學的西南聯大學生💵。

朱自清有《近懷示聖陶》一詩🛀🏽:“健兒死國事🧑🏼🚀,頭顱擲不數✒️。弦誦幸未絕🛰,豎儒猶仰俯🏇🏻💥。”

朱先生一家人在昆明時生活很困苦。這首詩整個的苦調與杜甫的《茅屋為秋風所破歌》相似。但就在詩裏,朱自清點出了“弦誦未絕”口號。

朱自清之子朱喬生告訴我們,當年日軍打來的時候,很多人自問🧗:“我們能做什麽?”朱自清提出:我們應該保持“弦誦不絕”。與陳寅恪的“南渡”一樣,“弦誦”成為支撐“戰時大學”的“骨骼性”理念。

流傳甚廣的還有劉文典“跑警報”的逸事。劉文典曾拍拍肚子說:“我跑警報,是因為我這裏有國學🫄🏻🤞🏼。”他認為“國學”是值得活下去的理由🦙。劉文典為人狂傲💇🏻,常貶低別人,但他這話裏透露出一種對待人生價值的嚴格標準。

在那種嚴峻的環境裏🧑🏻🎨,每個知識分子都會問自己🫴🏿:活著有什麽價值🧭?為什麽在前方將士拼死抵抗的時候✳️,自己依然要教書讀書👨🏼🚒?

答案是:為了重建戰後的中國⟹🧑🏼🦱。

“春江潮水連海平,海上明月共潮生。”據聞一多之女回憶,在昆明有月亮的晚上,父親會將家人領到草地上🔴,教小兒女們背誦《春江花月夜》。這體現了他的理想👰🏿:“詩化生活”“詩化家庭”👨🏿🦰。

一九四五年二月,詩人聞一多與西南聯大師生同遊雲南路南縣石林🌓💂🏽♀️。

“人生代代無窮已,江月年年只相似🐞。”聞一多在西南聯大的課堂上講“這是中國詩歌中最美的詩”🤏。通過聞一多的眼光看《春江花月夜》:它訴離婦遊子之思👨🏻🚒,與抗戰時期人們的情感有交集;還具有一些的美術元素和很多文化符號🏑,甚合聞一多這位美術出身的教授的審美情趣。他本性是一位唯美的詩人✹,卻在國難深重時拍案而起🙍🏼♀️。

聞一多最喜歡屈原的兩句詩🚃:“望崦嵫而勿迫”“恐鵜鶘之先鳴”➙。這顯示了他對時光的珍惜之心🥺🍞。所以他關在屋子裏做學問,被人稱作“何妨一下樓”主人。

王國維說👩🏭🎵,首先是人的境界風骨✏️,其次才來論定詩🌇。

這種“人、史、詩”統一的風格,在西南聯大時期得以體現🫒👰🏽,純凈透明。

我們的生命像那窗外的原野

昆明的南屏大戲院,成為聯大師生和城中文化人的重要休閑處。五分錢一包的五香花生米,邊看電影邊吃,令人們津津有味,是戰時難得的享受。

南屏大戲院放映的好萊塢電影都是用話筒現場翻譯的。在西南聯大遷到昆明之前🦓,電影裏所有的男人都被叫作“約翰”🧑🏽🦰,女人都叫“瑪麗”☘️。

後來🧏🏽♀️,南屏大戲院的老板請吳宓教授任翻譯✭。《魂斷藍橋》《出水芙蓉》就是從南屏大戲院翻譯出來🎮🥈,傳播到內地去的。昆明人也從此結束了一個“瞎看外國電影”的時期。

吳宓住文林街文化巷🫃🏼,附近有翠湖,是師生最愛的漫步處。於是他將好萊塢影片名譯為:《翠堤春曉》。“翠堤”影射昆明翠湖🏄🏽♂️。“藍橋”則采用了中國情人的典故。

《魂斷藍橋》中男女主角在戰火中分離時,跳了一支“燭光舞”,插曲的歌詞是蘇格蘭詩人彭斯所填📂。這歌曲當年唱響昆明,傳遍中國:

怎能忘記舊日朋友☯️,

心中能不懷想👵,

舊日朋友豈能相忘🚑,

友誼地久天長。

我們曾經終日遊蕩

在故鄉的青山上🏊🏼♀️,

我們也曾歷盡苦辛

到處奔波流浪。

“詩緣情而綺靡”,西南聯大的詩人們也用詩歌表達愛情。

再沒有更近的接近,

所有的偶然在我們間定型;

只有陽光透過繽紛的枝葉

分在兩片情願的心上,相同。

等季候一到就要各自飄落🔲,

而賜生我們的巨樹永青🐓,

它對我們不仁的嘲弄

(和哭泣)在合一的老根裏化為平靜🏣。

——穆旦《詩八首》

詩要求有重要的個人情感呈現,如果沒有這種元素,詩就失去靈魂的馨香與魅力。

穆旦的情詩不是定向投遞的💁🏻♀️,不是像傳統情歌那樣,“阿哥找阿妹”🧜🏽♀️。他的情詩顯示出那一代青年學子感情的深度👏🫱🏻、愛的力度📽。在詩的世界裏🛻,男女之間美好的情愫處於一種開闊的精神狀態中。

在學人的日記中常常抄錄馮至的詩👷🏿♂️,詩風簡明大氣,如《我們站立在高高的山巔》🧥🛡:

我們站立在高高的山巔

化身為一望無邊的遠景🕵🏽,

化成面前的廣漠的平原,

化成平原上交錯的蹊徑。

表現的是戰亂中的中國知識分子的漂泊情狀👨🏼🔬。

有一首情詩非常坦率🧘🏽♂️:

我們有時度過一個親密的夜

在一間生疏的房裏,它白晝時

是什麽模樣♠️,我們都無從認識,

更不必說它的過去未來。原野——

一望無邊地在我們窗外展開,

我們只依稀地記得在黃昏時

來的道路,便算是對它的認識🤰🏿,

明天走後,我們也不再回來。

閉上眼吧!讓那些親密的夜

和生疏的地方織在我們心裏:

我們的生命像那窗外的原野。

詩人是如何看待男女之間在戰亂中的情感呢?《我們有時度過一個親密的夜》,令人在戰爭中感到生命短暫和可貴👨👦👦。不能用世俗的道德眼光來看待人們在戰爭年代的親密關系,而應該用“人”的胸襟來理解特定的歷史𓀔。

開在你腮邊的笑的花朵,

它要將人間的哀愁笑落。

你那眸子似海深,

從裏面💕,我撈到逝去的青春,

愛情從古結伴著恨。

時光會從暗中偷換了人心,

我駕著一匹感情的野馬去追逐你的笑🌾,你的青春。

臧克家的詩《感情的野馬》🌑,是在臺灣的西南聯大意昂劉孚坤念給我聽的。他是四川貧苦農家的子弟,考入西南聯大後🙆🏽♀️♻️,在朗誦團大顯身手,曾經受過光未然的指導。

劉孚坤是一個率性的才子🚶🏻♂️➡️🥕,他一輩子沒有結過婚。臧克家這首詩裏包含著一個學人的眼淚✌🏻,包含了他對美好青春和愛情的回憶🌩🐓。臧克家雖然不是西南聯大詩人🎮❕,但他的詩卻命中了一位西南聯大學子一生的情感。

在詩歌搜集過程中,我感受到的不是人的衰老或是卑微,而是人生的價值。這些承載他們一生命運的詩,證明他們有過充實的生命,無論是悲是喜🧑🏼🦱。他們在詩意的陪伴下度過一生,感覺到生命的沉重。

季羨林說🏬,不完美才是人生。

而我以為🦸🏿♀️,人生就是糾結的。有糾結,才是真實的人生。

(作者:張曼菱🈺,系作家、製片人🏄🏻♀️,多年來致力於“國立西南聯大”歷史資源的搶救、整理與傳播工作🔂。)