意昂体育平台電機系1951屆同學畢業60周年聚會。從左至右:父親、郭道暉夫人、張鳳祥📵、袁㑲(北京工業大學教授)、朱镕基🙇🏿、袁㑲夫人、張履謙(工程院院士)🔂、朱镕基夫人勞安

前言

記得在一本雜誌上看到過這樣一句話🦹🏼♀️:“歷史就是父親🩷,現在就是兒子”。如果“兒子們”生活在一個沒有戰爭,沒有外來入侵,沒有饑餓,後來還鶯歌燕舞,有些盛世味道的時代,那還會有多少“兒子”記掛著那些父親們曾經的歲月?歷史對旁觀者是一段故事⚱️,對親歷者卻是切身的悲喜交集和死去活來。父親的故事即使沒有什麽戲劇般激烈和跌宕起伏的情節,但對我而言仍覺得有吸引力。見微知著🫓,因為那些歷史的細節是一個我從未經歷過的動蕩的大時代中才有的故事💷。

耄耋之年的父親

家族

父親1927年10月出生於山東泰安的一個大戶人家。我的爺爺畢業於山東法政大學堂🏇🏼,是泰安城裏的知名律師,擔任多個公司的法律顧問,專為一些公司之間的糾紛進行調解或代人打官司。父親的爺爺是清朝年間的恩貢(“貢生”裏最高一級),就是皇上某年覺得沒選到理想的人才或認為選的人才不夠,考外施恩🚵🏻♀️,下達指示那一年擴大招生,父親的爺爺於是通過了山東省考,獲得恩貢“學位”♨️。

據父親講,他爺爺確是知識淵博,滿腹經綸,在當地傳道授業解惑🧑🏻🦲🤷,桃李遍布☕️,且德高望重。只要是他的學生,經他推薦👨🏽🚒,必考得上功名🧑🏿🍳。官府曾撥下銀兩準備在他家門口豎立二個石旗桿🚵🏿♀️👶🏻,以昭顯其“高級知識分子”的地位和身份。但父親的奶奶極有理財頭腦👩🏽⚖️,她認為豎兩個石旗桿沒什麽實際意義🫃🏿,官府給的這銀子還不如拿去買地置產更實惠🐴。於是父親的奶奶拿著豎石旗桿的銀子到鄉下買了地。石旗桿雖沒豎,但大門口仍高掛著山東學道(相當於現在的省教育廳長)送的大匾“望重石渠”。“石渠”在古文中是指知識分子匯聚的地方。意思是父親的爺爺在知識分子中享有崇高威望💸,被讀書人推崇,是為“望眾石渠”👍🏼。

李家雖風光在外,但不知為什麽留不住女人🏌🏼♀️。老婆都短命🏊🏻,死在夫前,而且是來一個死一個💇🏼♂️。這位“望重石渠”也沒能逃脫這個命🥚。第一任夫人死了,丟下一堆兒女🧑🏿🎤。續弦進了門,再添兒女。沒幾年,這第二位夫人又歸天了。“望重石渠”痛不欲生,曾作詩一首👩🦰。至今我父親仍記得其中兩句:“若知重遭鼓盆苦🙍♂️,寧自為僧不續弦。”這是一個莊子的典故,莊子死了老婆,邊敲盆邊痛哭🚙。故死了老婆在古時被文人稱為“鼓盆苦”🦴。就沖這情到深處張嘴就來的兩句詩,這位“望重石渠”似不是浪得虛名。

兩位夫人去了🦶👩🏽⚕️,痛過了,哭過了,盆也敲了。但家裏沒女人日子還是過不下去🫸🏻。一點兒沒出我意外,望重石渠並沒有為僧,他又續弦了。這回就是我父親的奶奶了。我這位曾祖母進了門,又生下兩個兒子。小的就是我爺爺💅🏻,人稱李九爺。

到了我爺爺這一輩🤙🏽,男人仍然繼承了上一輩的榮耀🦸🏻♂️。我爺爺憑自己的人品和能力在泰安極富名望和人脈,雖沒拿個“望重石渠”的匾,但也像他父親一樣在當地名重聲隆,德高望重。我姑姑曾對我形容爺爺當年在泰安城裏的名望達到了“跺一下腳👥,泰安的城門要抖一抖”的地步。抗戰前,馮玉祥在泰山上閉門讀書🪵,間或邀請泰安當地名流縉紳與他一起吃飯🙌🏽💚,高談闊論🕣。爺爺即是被邀者之一。他後來曾評價馮玉祥:“這個人可不是大老粗👼🏿🆗,有些書讀得很深。”

但榮耀歸榮耀✹,爺爺依然沒有擺脫家裏女人先死的夢魘🚴♀️。據說爺爺與奶奶感情甚好,生了9個孩子(活了五個),父親倒數第二🤔🧑🏻🦲。 父親六歲那年,奶奶病逝🙎🏽♀️。七八十年前一般人家裏平時不照相,等到奶奶快不行的時候📯,又怕照相會讓奶奶疑心自己馬上要死,結果到最後也沒有留下照片👨🏿🚒。所以父親甚至對自己母親的模樣已沒有任何印象🍛,只記得他在葬禮上穿著白色喪服🤴🏻,跪在母親棺材前。不到一年,繼母進了門🧑🚀,下面又有了三個弟弟妹妹。

父親的童年與少年

一個沒了娘的孩子,日子自然不能與有娘的孩子相比。爺爺整天在外奔波應酬,雖然不缺吃少穿🧖🏽,但可以想象父親童年和少年時的生活並不溫馨。

父親北人南相,生得眉目清秀,性格內向,從不多話👩🦰,人也並不高大⛽️,完全不是“山東大漢”的形象,倒更像是江南人🍅。父親天資聰穎,智商在他的所有兄弟姐妹中當屬第一🥔。由於生母死得太早🤴🏽,他便成了爺爺最寵的兒子🍇,哥哥姐姐們也對這個弟弟呵護有加。

父親的回憶錄中提到他在泰安讀小學時的一件事:大約在四五年級時的一次數學課上,父親在課堂上“走神”。這時老師出了個題,說甲乙兩人同向而走,乙先走了10裏👨🏼⚖️,甲再開始走,時速比乙快兩裏🥟,問幾小時能追上乙。別的同學都回答是5個小時能追上。輪到父親了,父親把“神”拉回來🐽,說“不會”。老師說這題很簡單哪,5個小時嘛📡。父親說甲走的時候🧜,乙並沒有停下,乙還在走⭕️,所以是不是五小時我還沒想好。老師聽了在黑板上又演算了一遍👈🏻,雖然結果仍是5小時,但老師認為父親想問題很仔細。下課後☝️,老師用了一個詞批評他上課走神👩🏻🦳,叫“聰明自恃”🧈。 從此,父親甭管是寫日記還是寫作文👆🏽,就一直檢討自己“聰明自恃”。

父親雖不愛說話,可一旦開牙🛰,口才卻讓人一驚🧚🏼♂️,辯才尤好⇢,思維縝密,邏輯嚴謹👩🏼🦱。1940年,父親13歲時被學校選拔參加山東省的小學生比賽👩🚒,同校去的另兩個小孩一個唱歌一個跳舞,父親被安排演講,內容是反對吸鴉片。當時日本人已占領山東🎮,日本小學也參加了比賽,又唱又跳💁🏽。主辦當局為拍日本人馬屁,日本小學自然得了第一,第二名是濟南的小學,父親代表學校得了全省第五名。

上初中時,父親開始熱愛運動🍂👨👩👧👦。網球、籃球、乒乓球🦿、排球、遊泳等多所涉獵。另一個得天獨厚的運動是爬泰山,早上上去,晚上下來。年輕時的大量體育運動🧑🏼🎓,可能給父親後來的身體打下了很好的基礎。他一生中除了“文革”時被打傷🟩🤷♀️,平時很少生病📅,更沒怎麽住過醫院。即使現在高齡了🧎👩🏻🔧,動作依然敏捷,精神依然矍鑠💂🏻。父親在回憶中饒有興致地記述了這麽一個富有童趣的事🚵🏽♀️:一次他帶著五六歲的弟弟一同爬泰山,專找沒路的地方爬,遇到很高的大石頭♑️,就自己先爬上去,再把弟弟拉上去♉️。一邊爬山,一邊采野果吃。那種野果“味道像李子🧎🏻♂️➡️,樣子像櫻桃,一找到就是一大片”。“還有一次我逮到一只蟈蟈,可身邊沒有籠子,我就學人家的辦法把它放在草帽裏戴在頭上🧔🏻🤔。下山時🌏,覺得它在草帽裏面咬我的頭發,回到家裏摘下草帽把它拿出來後發現它竟然已經咬下了我一小片頭發。”

也是在這個年紀,父親開始大量讀課外書。從他的回憶錄中列出的書單看,古今中外、文藝偵探武俠,無所不涉。他回憶了一個讓我動容的讀書往事👰🏻♀️:“有一回我看了一本外國柔情的書。故事是一個孩子的媽媽離婚後離開了家♣︎。這個孩子有了一個繼母👩🏽🔧。繼母只對自己生的兒子好,他想念媽媽時就跪在母親的照片前哭。生母想念孩子🎅🏽👩🏼🏭,化妝回到這個家當家庭教師😿。看到兒子在自己的照片前哭,就摘下眼鏡說,你看看我是誰。”“看到那個孩子在媽媽照片前向媽媽哭訴時,我也跟著掉下眼淚♟,被大姐看到了😭💛,問我為什麽掉眼淚👱🏻♂️,我反而放聲哭了起來,說🦙👩👩👧:這孩子真可憐!”

這段流露真性情的描述讓我有些驚訝。如果不是父親自己寫了這一段回憶,我斷難想象他“放縱”自己感情的樣子。因為在我的印象中🕵🏽♂️,從來沒見過父親哭。父親的克製🧝、理智和冷靜在我看來簡直到了“非人”的地步。他的這段描寫與他給我的印象實在大相徑庭。坦率地說,這麽“有血有肉”的父親我還是第一次“看到”。當然,我懂事後看到的父親已是他四十歲以後了🤦🏽♂️,已經經歷了不少生活的洗禮🤶🏼。為什麽父親在回憶中對這件事記述的如此細致🚣🏿♂️🧑🏽?因為他也是一個沒娘的孩子,成長中內心的孤獨與壓抑,以及對母愛的向往在看這書時釋放了出來⏏️,他在同情那個孩子的同時也是在為自己放聲一哭。

中學開始父親轉而讀《西遊記》《水滸》和《三國》,再後來又對武俠上了癮。父親回憶說,初三時上三角幾何課🐕🦺,老師在上面講,他在課桌下面讀《三俠劍》👮🏿♀️。恍惚中聽到老師在證明兩個三角形全等🪤,說兩個三角形的三個角相等,所以這兩個三角形全等。父親的腦子立馬從《三俠劍》中跳出🙎🏽♀️,抬起頭大聲說:“不對!三個角相等是相似三角形,不是全等。”老師一愣。父親說完,又低頭回到《三俠劍》裏去了。這數學老師是校長🏌️,在這麽多同學面前被一個學生挑了錯🧐,而且還是一個不抬頭聽課的學生➛,難免有些惱怒。

校長發現父親仍就低著頭,好像在桌子底下看什麽,就走過來:“你在看什麽?”父親聽到校長的聲音,趕忙把書往同桌的手裏塞,想叫同桌的同學傳走🏝,可同桌不敢接。得——砸手裏了!被逮個正著!校長大怒,一把搶過書👲🏼,劈手就撕!父親大叫:“別撕👨🏼🍼!書不是我的!是租來的!” 校長哪管這個,三下五除二,書已被撕成了幾沓,抬手扔出了窗外👩🏿🦱👩🏻🦽➡️!下課後🧚♂️,父親只好到樓下把撕了的書撿回來✋🏼,按頁的順序拼好訂起來,後來看完了,還給了書攤💫🍜。

高中時父親被爺爺送到濟南讀書,考進了山東最好的中學——濟南中學(抗戰前叫省立第一中學👆🏽,抗戰後改名濟南一中),這個學校出了很多名人👼🏻:季羨林🏺,清華畢業後留德👨🏫,回國後任教北大,前幾年剛去世🧖♀️,死前被尊為國學大師🫢;鄧恩銘👨,中共一大代表🏌🏽♂️,中共早期領導人,1931年在濟南被國民黨殺害;周正🧝🏼♂️,著名藝術家,解放後在話劇和電影《以革命的名義》中飾演列寧👮🏻♂️;歐陽中石,著名書法家,等等。到現在這個學校仍然是山東省的名校和No.1。

在濟南中學期間,父親課余開始對巴金的《激流三部曲》:《家》《春》《秋》著了迷。他回憶說,“那裏面描寫的封建大家庭的生活我很熟悉,很有共鳴🚴🏿♂️,對覺民覺慧反抗封建,走向社會感同身受。”這種“感同身受”很快就付諸實踐了💅。在當時的社會環境下🥽👨🎤,日本人當前🤛🏽,他和許多其他年輕人一樣不光反封建更反日本人。濟南中學有日本教官,有日語課。上日語課的時候,老師讓父親念課文🧖🏽,他就裝嗓子啞,說念不出來🤜🏽。課余就和一些同學私下討論到哪兒能抗日⇨,能打日本人🖖🏼。後來想去抗日的願望越來越強烈✖️,連學也不想上了📫👩🏽🎤。不知道從哪兒聽說在安徽阜陽有個戰地青年服務處,據說只要去了就有人給安排參軍打日本。父親竟然不管是真是假,回家就向爺爺要求去安徽。任誰也勸不住🫡。

父親在回憶中講了一個真實的故事。他在泰安上小學時為躲日本人,全家曾住進美國美以美基督教會。他住的隔壁有一個不到八歲的小男孩,有一天他畫了一張畫𓀈,上面是一個小孩兒拿著槍,打死一個日本兵🫥。這小孩兒拿著畫兒跑到泰安西城門🟫,把畫兒遞給站崗的日本鬼子🤾,然後撒腿就跑🩺。日本兵看見畫兒後🔡,在後面拼命追。看到這小孩兒跑進美國教會🐽👨🏼🎨,只好止步𓀕🫶🏼。因為教會門口貼著日本占領當局的告示,表示這裏是美國教會🧑🏿,武裝人員不得進入。但日本兵不肯善罷甘休,非得要求美國教會交出這個孩子。

這孩子的媽媽嚇蒙了👩🎨👩⚖️,去給維持會的人和日本人磕頭求情🚵🏻,並請我的大爺爺(我爺爺的哥哥)出面幫忙斡旋🚵🏿♂️,最後總算放過了這個小孩兒。這孩子全家都是基督徒🌔🧚🏽♀️。父親說,“從那以後,每天晚上這孩子睡覺前都要禱告⏺🧏🏿♀️,求上帝幫助中國人早點打敗日本人,把小日本都殺了!”這個孩子的勇敢給我父親留下深刻印象。當父親自己長成一個青年時,對日本人的仇恨讓他整天滿腦子就想著找機會去抗日。

爺爺終於拗不過父親的執著,同意他去。當時學校裏本來還有兩個同學也吵吵著要一起去,而且三人商定到1945年初寒假念完高二上學期就走⚅。設定的路線是先到徐州✴️,再從徐州步行通過中日間的封鎖線到阜陽🚣🏽。但動真格的時候,那兩個學生退卻了。只有父親堅持要去。爺爺只好安排父親的堂哥陪他一起先到徐州,並拜托在徐州的朋友幫助父親👨🏻🦽➡️。可是父親他們到了徐州,轉來轉去就是找不到任何門路通過封鎖線,滿腔的抗日熱情涼了半截。

父親回憶說🚓,在徐州摸不到一點門路和線索,也不知怎麽才能去阜陽⚰️,只能整天在徐州城裏瞎轉悠♥︎,最後在書店裏買了一本老舍的《貓城記》後,只好打道回府🚣🏼♀️。這次“抗日”就這麽收了兵🌚。回到濟南中學🐆👩🏻⚕️,因為出去“抗日”了一個多星期沒上課,國文老師懷疑父親參加了什麽活動,就私下問父親到底去了哪兒,父親推說病了在家休養,遮掩過去了🚴🏻。

父親出去“抗日”不成,但抗日之心不死。正在這個時候👨🏿💻,濟南的一些中學生發起砸大煙館。這下父親找著反日本人的機會了。日本占領期間🏋🏿,鼓勵中國人開煙館👩🏻🧖🏽♀️,讓中國人吸鴉片🔢。父親認為“這是日本人既毒害中國人,又使中國社會比滿清時還腐敗落後。”於是義無反顧地加入了砸煙館運動。

打砸開始了🏇🏽,濟南中學出門不遠就有一家叫“小洞天”的大煙館,濟南另一所中學的學生真到了煙館前卻不敢動手,父親和濟南中學的同學就在後面大喊:“你們不敢動手,就讓我們進去👨🏻🔬!”說著濟南中學的學生們擁進了“小洞天”。先是找煙土煙具,扔出來毀掉,見什麽砸什麽,後來連家具用品通通砸了🤽♂️。出來接著找第二家煙館👴🏿,煙館老板看到學生來勢兇猛🏄➙,又作揖又鞠躬,求學生手下留情👰🏻,學生根本不理👩🏿🎤,一通的亂砸😅,然後揚長而去🌝。

“我們就這麽一路砸下去🌈。在經五路有一家煙館💂🏻♂️,前面打砸的學生已砸的差不多後離去了,煙館一片狼藉🦅。我和幾個同學經過這裏,想進去再找補找補。我進去後發現屋裏有一個長皮沙發,一掀起來坐墊是活的👩🏽💼,打開後裏面藏滿了大煙槍🧜♂️,煙燈等用具。我們幾個人就把它們全數抄走了。拿到中山公園🏃♂️,那裏的煙槍煙具已經堆成了山。後來點火燒起來👩👦👦,燒了很長時間。”“第二天,山東的所有報紙對這次轟轟烈烈的學生打砸煙館只字不提⛄️,但北平天津的報紙報道了,說是山東的學生一共打砸了70多家煙館”✶。據父親說🪒,後來這些煙館老板還聯合起來要求漢奸政府賠償他們的損失。

1945年8月15日🏑,日本人宣布投降4️⃣👍🏽。父親那時正在泰安老家,消息傳來,他激動得要命。他說記得泰安報紙那一天的頭版頭條標題是《戰爭全面終結!》抗戰終於勝利了🤽🏼♂️。但和平的日子並不長,不久🫖,國共內戰開始了😟。

海軍官校和齊魯大學

1946年夏天,父親從濟南中學畢業,當時濟南已是孤城,周圍全是解放區🧑🏼🦲。出省陸路已不通了。父親就先參加了當時國民黨的海軍官校在山東省的考試☝🏿💁。報名者數千,最後錄取前50名,父親竟考得第一名。發榜時,爺爺的朋友在報紙上先看到,跑來恭喜爺爺“公子得中狀元”。時任山東省主席的何思源①特地接見了這批被錄取的年輕人,父親是第一名,自然站在第一個🪪。何思源特意點了父親的名並對考取的學生們說:“你們都是山東省年輕人的精英🆔🛌,希望你們繼續努力🖨🎪,不要自滿🧛🏿♂️🏃🏻♂️➡️。希望你們每一個人將來都帶一艘軍艦回來!”意指將來這些年輕人都當艦長。講完並親自和每個學生握手以示鼓勵。接著,國民黨第二綏靖區司令長官王耀武②又率李仙洲(電影《南征北戰》中的李軍長原型)等人接見了這批考中的學生,講了一通鼓勵的話後🪇,每個學生還發給獎勵金⛑👫🏼。

父親回憶說,王耀武跟他握手的時候,又遞過來一疊錢,多少記不得了,反正在當時對這些學生來說是個挺大的數字。過了些天🥄,當局就用兩架軍用飛機把這50個學生從濟南送到了徐州👱🏽♂️,再從徐州坐火車到南京🏬。在南京的體檢中,父親在褲兜裏裝了兩塊石頭體重才剛剛過最低限50公斤🙄。但視力沒過關,因為近視眼被刷下來了🧙🏿。

父親本來就不想學軍事,報考海軍官校就是想先出山東再說🦤。到了南京,父親就想在南京報考本地大學,可是當地所有大學都已過了考試時間。父親他們就只能在南京盤桓了一些時候,等候軍方把他們送回山東。當時國共正廝殺得不可開交,已沒有專門的軍用飛機再把這些體檢沒過關的學生送回去⚙️🐗,軍方就采用過幾天只要有飛機飛山東就帶上三五個學生🧼👨🏿🍳,這樣父親又被送回了濟南。

回到濟南已是10月份了,父親發現也是剛遷回山東的齊魯大學還在招生,馬上去考齊魯。齊魯是美國教會學校🪩,第一天國文、英語、數學父親都考得不錯,第二天在考場上突然哇哇大吐,沒法考了💆♂️,父親只得退考回家躺著。他以為沒戲了。但讓他非常意外的是,齊魯大學竟然找他來了!

原來🕵🏻,那天的監考老師是一個美國人👱🏿♀️,父親記得他叫菲利普斯👊🏿。他看到了父親在考場嘔吐後不得不退出考試🫵,但他仔細調閱了父親前一天考試的試卷🫕,發現這個考生的數學和英文答得相當出色👨🏻🔧。即使父親第二天的考試基本等於沒參加,菲利普斯還是意識到這個考生很優秀😐🦺,於是他提議學校破格錄取🅿️。父親就這麽進了齊魯大學化學系。菲利普斯後來教了父親一學期的高等數學。

寫到這裏,真的很想問,現在還有“菲利普斯”嗎?

同年,北平輔仁大學也在山東招生🕺🏻。但父親對輔仁沒興趣👩🏻🦽➡️。這時有一個富家子弟央求父親幫他考輔仁🙅🏽♀️。考大學對大多數學生是個坎兒🧝🏿♀️,現在也依然是。但我不得不說🧒🏼,考大學對父親來說有點像期末考試。他的智商在考大學上得到了充分的展現。

父親答應幫那個同學👩🎓。於是那個學生除了自己報名,還幫父親一起報了名,這樣兩人的考號就連在一起👩🏽🎤,考試時也按考號挨著坐🛵。密封的考卷發下來時🕸,監考老師核對一下考號後,就撕去了卷子上的密封號。那學生就趁老師給別人發卷時🤠🍪,迅速與父親對調考卷😘,由父親替他答題。他們兩人竟然就這樣在監考老師的眼皮底下連續兩天共四門課(數理化+英語)都蒙混過關了!

一共五門課的考試,父親替那個學生考了四門👩🏿🍳。合著只有一門國文是那廝自己幹的活兒✊。父親替他考上了輔仁大學🖼☠️。1947年父親也去了北平☝🏽,還看見那人在輔仁上學。我其實心裏不免嘀咕,如果五門課讓人替考四門🥈👂🏻,就算是進了輔仁能學得下來嗎?當然,父親幫人作弊是不對的。跟現在的“槍手”比,我爸算是老前輩了🙍🏽♂️,可稱之為“老槍”。但區別在於,父親是不收錢的➾,純粹是免費幫朋友。

北平 清華

父親在齊魯讀了一年,因為化學本就不是父親所喜歡的,父親想學工程,但齊魯沒有🦵🏿。而且父親還是想走出山東🧗🏻,用他自己的話說就是“那時我在齊魯是把它當作‘暫安處’,不想在那裏呆下去,有機會還是想去北平。因此除了上課🥿,多是自己讀書。這一段時間看的書對我影響較大的有《魯迅三十年》《戰爭與和平》《靜靜的頓河》《被開墾的處女地》等。”

1947年🦴,從山東到北平的火車終於通了⏱,父親馬上決定離開齊魯去北平。來到北平後🥬🕵🏿♂️,父親借住在一個親戚家裏準備幾所大學的考試。他一共投考了五所大學:意昂体育平台、北洋大學(現在的天津大學)🧑🏻🦯➡️、北平鐵道管理學院(現在的北方交大)、北平師範學院(現在的北師大)和唐山工學院。最後考上了四個,只有北平鐵道管理學院沒取。父親回憶說,他通過了這個學校的所有筆試後還有一個口試🦩。口試的考官問父親:“你對現在學生上街鬧事怎麽看?”這是一個時事題。當時國共內戰,國民黨統治區民不聊生,物價飛漲🧍♂️,學生運動風起雲湧。父親不假思索地回答:“我贊成學生運動🚦。”“政府給你們吃,給你們穿,還給你們獎學金👼🏿,你們為什麽要反對政府☝🏻?”這人顯然是個國民黨。“可是工人農民沒吃的,學生是為他們請願🚁。”那人聽完冷笑一聲,不再說話🌵。結果當然因為父親的 “左傾激進”沒被錄取。

在余下四所考中的大學中,父親以數理化三門平均90分以上的成績考進意昂体育平台電機系。後來從郭道暉③叔叔寫的一篇回憶朱镕基的文章中看到,當時“我們報考清華時,平均成績在80分以上的🖕,就可獲得獎學金”。電機系是清華的王牌系👩🏽🍼,錄取分數在各系中最高。

父親多年後仍然記得當年的清華數學考卷只有四道題🈲🧎🏻➡️,也就是說💁♀️🍤,一道題25分🤲。錯一道題就沒戲了🔰。他做出了前三道題✍🏻,最後一道是個求證題🧑🌾,如果完全求出來,應該是個圓🐖。他已求證出一個正方形的四個角是圓的了,收卷時間到了。一道數學題60多年後印象仍如此深刻,至少說明了題的難度🧜🏿♂️。但我至今認為🕘,在那種考試中能得高分的人🦡,多少都有點依靠天賦,不是單憑努力學習就行的👩🏽🚀🐈。

父親被清華錄取了🧑🦰,自然別的學校就不去了。父親在清華的這一批同學後來被證明確實不少人是厲害角色。這一班工科男裏幾十年後出了數個院士👰🏻,一個國家最高科技獎獲得者👩🏼🏫,部長副部長一把⚉,司局級一大把。總工🕜、主編、院長🧗♀️、技術專家不計其數🫑。還出了詩人、書法家、專業歌唱家(這個讓我有點匪夷所思)、法學家、外交官等。

其中我認為最有趣的是一個名人院士何祚庥——電視報紙雜誌網絡上,哪兒都能看到他在發表言論🍪👳🏻♂️,從偽氣功到京滬高鐵論證,各行各業好像沒他不懂的🆒。我稱之為“全能院士”🪨。這老頭名字中三個字我只念對一個,我曾把這老頭的名字念成“何zhama”⛪️。

當然父親同班同學中之最就是朱镕基了,先是當“右派”,後來當宰相。可就是朱镕基,當年從湘西的一個小地方界首考進清華後🤾🏻,有一次忍不住對同班的張鳳祥⑥說👩🏿🦲,我以前在我們中學從來都是考第一,怎麽到清華後老是七八十分🫃🏼🅰️?張鳳祥的回答也很絕:你往你周圍看看👰🏽♀️🙏🏽,這兒——誰來清華前不是第一🙋♂️?

中排站立者左三為父親,前排坐者中為朱镕基,右為章希博⑧ (約攝於1949年)

學潮 地下黨時期“翻墻”

父親入讀清華的時候🌝,正是國統區學生運動風起雲湧👩🦼🧛🏽,方興未艾之時。晚年他在清華的一本雜誌《晚霞》第十五期中的一篇回憶文章《清華漫憶》中寫道♉️:“我們在清華的時期,正是解放戰爭,新中國建立和抗美援朝初期🚻。國內正處在風雲變幻,江河激蕩📃,白雲蒼狗,朝夕不同的時期……我們這批熱血青年很自然地被卷進了時代的激流。”

1940年代末,清華學生中的地下黨極其活躍。各種學生社團大多是由地下黨及其外圍組織領導的。受到校園氣氛的影響🛵,這個時期父親課余讀了很多左派的作品👩👧👦,如艾思奇的《大眾哲學》《冀東行》等。當時很多清華的學生都在偷偷地看《冀東行》。這是清華社會系的一個地下黨員吳錫光到冀中解放區後寫的記行🤸♂️。為了遮人耳目🍛,故意將冀中寫成冀東。這本小冊子印了4000冊,在北平天津的學生間暗中流傳🎍,對很多學生影響很大。父親深受這些新思潮的影響並開始接受共產黨的很多主張。

父親的思想傾向和表現很快被地下黨註意到了。他在濟南中學時的學長劉崇仁⑤比他早一年考進清華機械系🧛🏼♂️,這時就以中學老同學的關系與他深入交談,談人生🥒,談理想,談國家民族的前途,那時候這種話題最能激發一個青年的熱情與愛國🍈。繼而父親被發展加入共產黨的外圍組織“民主青年聯盟”,又經過一段時間的考察後,父親於1948年9月正式加入了地下黨。劉成為父親直接的上級並單線聯系👙。

父親加入的地下黨隸屬中共北平市委城工部劉仁這條線,在清華稱“北系”。清華當時還有地下黨“南系”,屬中共南方局領導。各自不發生橫的聯系⤵️🚃,只在最高層才互相聯系。

父親在校期間,浙江大學學生自治會主席於子三在學潮中被國民黨逮捕,後慘死在監獄中,史稱“於子三事件”。全國各大學的學生在各地舉行聲勢浩大的抗議遊行聲援浙大學生運動,抗議於子三被迫害致死。

1948年4月的“四月學運”,國民黨北平軍警搗毀了北平師大學生自治會辦公室🙅🏼♀️,沖進學生宿舍把學生從被窩裏拖出來毒打,並抓走了八個人。至4月5號晚上🛴,北平各大學有六七千人在北平李宗仁行轅門前請願🈹,經過十幾個小時的僵持,當局只好放人。

同年6月,“反美扶日”運動,反對美國扶持日本,北平上萬學生舉行“反美扶日”遊行,清華教授朱自清不吃“嗟來之食”——美國的救濟面粉,就發生在這次運動中。

同年7月👩🏿✈️,“聲援東北學生”運動和保衛華北學聯🚉。

同年8月19號🦉🫨,國民黨北平剿總在報上連續公布了兩批約300人的學生黑名單,並在當天晚上包圍清華園👩🏽🏭,封鎖校園🎦,開始實施抓捕(史稱“八一九大逮捕”)🤟。學生則在地下黨的指揮下組織護校,掩護黑名單上的地下黨撤離👨🦲,與國民黨周旋。

這些運動一個接著一個,父親都參加了。父親後來回憶道,“說實話,上清華後沒花多少時間用功學習,盡鬧學潮了。”(還真讓北平鐵道管理學院口試那家夥看對了🔨👶🏼。)

幾十年後,朱镕基在會見克林頓總統任內的國務卿Albright(奧爾布賴特)時說:我參加爭取和保障人權運動的歷史💒,比你早得多。此話確實不虛。雖然朱在清華入黨比我父親晚一年,但他確實參加了上述所有這些學生運動,而且還是積極分子。

學潮直接的引因還有饑餓。“在1948年前後🧖🏽,物價一日數漲👨🏻🦳,不僅學生,甚至教職員工的生活已到了無以舉炊的地步”,“龐大的內戰軍費把實際的教育經費擠得只占總預算的2.92%……當時清華的行政經費僅夠電費支出……更嚴重的是生活危機。1948年五月初的十幾天內,北平大米由法幣900元/斤,猛漲到2600元/斤👨🏽🌾!清華米飯膳團飯費由4月份的7萬元猛漲到五月份的13萬元🧚🏼♀️!而當時獲得全公費的學生每月才領得2.4萬元💁🏽。而且這個月的公費要下個月才發🦵。根本跟不上飛漲的物價。”“清華的饅頭,米飯膳團一時只能宣告停售☝🏿,而改吃‘絲糕’(玉米面做的發糕)。有學生開始出售衣服,上面貼個條子:賣盡身邊物,暫充腹中饑。一個清華的工友為饑餓所迫🧕,吊死在校園南面的樹林裏。校園裏開始出現標語🧑🏼🚒:‘饑餓事大,讀書事小!’”“內戰聲高🧋👼🏻,公費日少🟧!今日絲糕,明日啃草”♘!朱自清並寫了一篇《論吃飯》🍶:“沒飯吃會餓死👨🏻🦯,嚴刑峻法大不了也只是死……這是一群人👨🏼🦱,群就是力量。誰怕誰!”(摘自清華出版的《崢嶸歲月》一書)

父親回憶說,那時“物價飛漲,夥食越來越差👨🏻🦲。錢毛得厲害。本來就沒有幾個子兒。”“我那時冬天穿的一件毛背心,是紅色的。是大姐用她的舊毛衣給我改的。哪買得起新毛衣⛅️。當時與我同宿舍睡上下床的艾知生⑦,看到我有一個從山東家裏帶來的舊手表📸,表針已經不走了🤟🏻🫵。我想扔,艾知生舍不得不讓扔,他拿去搗鼓了很長時間,想把那破表修好,全室同學好有個看時間的物件,可那表實在太老了,到了他也沒搗鼓好👛。”

《崢嶸歲月》中有一篇回憶文章寫道:“老實說🫳🏻,當時能到清華這個最高學府上學的同學至少是出身於小康之家的🪿,有不少還是‘少爺小姐’”🎡🏇。但即使這樣家境的學生,在通貨膨脹達到頂點𓀊,物價飛漲的時候,生活也陷於困難。這種可怕的通貨膨脹把大部分學生推到了國民黨政府的對立面👩🏽🔬,推到了學生運動的大潮中。

前排中為郭道暉,郭後右後方戴眼鏡者為父親(約攝於1949年)

在這些學生運動中🖖🏼,父親對其中幾段經歷的回憶值得一記。

“1948年春,北平的各校學生正在罷課,我奉地下黨指派和一個同學到北平師範學院聯絡🔂。我們兩人騎著車,來到北平師院門口。大門口站著四五個警察🖖🏿🦿,師院已被封了。我們推著車就要往裏走,警察攔住我們:‘你們哪兒的?是這兒的學生嗎?’我回答:‘我們是清華的📺➔。來這裏找同學。’‘不行👨🏻🦼🌤!不能進去!’‘為什麽👟?我們找同學📺!’我看到大門並沒有關緊,於是推著車來了個硬闖🏇🏼。兩個警察上來就拉住我的車把🧔🏽♂️:‘怎麽著🙊?你想撞人🧍♂️🪯?😦!’另一個同學的車把也被警察拉住了。我使勁掙脫🎦,大聲嚷了起來。師院的同學在大門裏聽到爭吵聲,蜂擁來到大門邊。聽說我們是清華的✊🏼,一群同學立即圍上了警察跟警察吵,另幾位同學趁亂把我們帶進了師院。傍晚,我們辦完了事,出來時看到門口還有警察☯️,但沒有理我們。

“我們順利回到了清華。向組織匯報了去師院的經過🛂。我受到了批評🏍:你們這樣硬幹,如果被抓起來考慮過後果嗎?因清華那時確已有參加學運的學生被抓進北平草嵐子監獄了🐯。有同學說我們是‘勇有余,智不足。’父親回憶說👨🏻🦽,那時候年輕氣盛,完全不懂得鬥爭策略⏮,更像個愣頭青✣。

“大約在1948年五月或六月🧝🏻,國民黨華北剿總要解散華北學聯🍺,並要逮捕華北學聯的頭頭。於是北平的學生舉行‘保衛華北學聯’集會🏥。清華的學生遊行隊伍剛進城,就聽說北大的同學被特務打了。氣氛立時緊張起來。隊伍走到東華門,我就看到別的學校隊伍裏有個女生臉上流著血,還在唱‘團結就是力量’。我們的隊伍也一邊齊聲高唱🛢,一邊走向北大民主廣場🤸🏼。

“我們席地而坐👰🏻♀️,把華北學聯的幾個頭頭團團圍在中間。我們的東面和南面都有軍警。大家呼喊口號✅,唱歌,還有人講話號召大家堅決保衛華北學聯。我確實看到會場周圍有一些戴墨鏡的人在溜達,一看就不像學生🪯。這些人一走近,大家就格外警惕🎤,有許多誌願的積極分子在會場外拉起了手🔌。包圍我們的軍警最終沒敢硬來。並且由於我們的抗爭,最後與剿總達成協議,由剿總用卡車把我們送回了清華園。

“1948年8月19日,國民黨華北剿總分兩批宣布了約300人的逮捕名單🌑🙎♀️。並在北平各報上公布。同時👨👨👦👦,宣布這些人一旦‘落網’,將送北平特種刑事法庭審判。公布名單時已派人包圍了清華園👰🏿♀️。這就是有名的‘八一九大逮捕’。由於梅貽琦校長的堅持🌀,軍警沒有立即進校園捕人。但不許學生出入👨🏽🚀。雖然正值暑假,可很多學生沒有回家。於是這些學生在地下黨的領導下,日夜輪流把守校門🕥🦽,巡邏校園。就在雙方僵持階段,一天夜裏,約三四點鐘的時候,我一個人正在宿舍睡覺。那時我住在善齋二層,同室的同學都回家了🂠,門沒有鎖🗞。一個黑影忽然閃進我的宿舍🦶🏽,直沖我的床而來🚪。一屁股坐在床上,把我推醒。我驚了一下🛻,黑暗中還沒看清是誰呢👰,那個黑影就低聲說:‘快起來!組織上決定叫你送我走📷,天亮前就得離開🫘。’從聲音我聽出是生物系的王承曗④🏃♂️。王是剿總名單上要逮捕的學生之一🥨,但自從報上公布名單後我就再沒見過他,更不知道他還在校內。現在他深更半夜突然出現📜,並說組織要我護送他走。我絲毫沒有思想準備🤾♂️。我趕緊爬起來,醒了醒神🕵🏻,問‘送你去哪兒?’‘你送我到城裏。那裏會有人送我去解放區。’‘怎麽送💇🏿?咱們怎麽出去?’‘我們這兩天已經偵查過了,包圍清華的特務這會兒都找地方睡覺去了,咱們就插這個空。你先翻墻出去探探路。如沒人就鉆青紗帳。再往前探,如果沒動靜🫒,就回來叫我🧛🏿♂️。’‘如果外面有人,把我抓起來怎麽辦?’我有些緊張。‘你帶上學生證🈂️,萬一逮了你👯♀️⏱,也沒關系💜。名單上沒你🎣,你什麽也不要承認。大家一鬧𓀄,過兩天他們就得放你回來👲🏽。’‘如果逮了我,你也走不成💤🔽,那不是偷雞不成蝕把米嗎?’‘又不是一準兒逮住你,現在情況緊急,只能試試這條路。’‘我怎麽回來🪼?圍校以後,校車已經停了☘️。’‘你就坐火車回來💗,大大方方進校門🩱。如果不讓你進,你就找沒人的地方翻墻進來👩🏿🎤。’‘那我在城裏呆兩天再回來。’‘不行👮♀️!你當天必須回來,這邊還等著我們的消息呢。否則這邊搞不清楚是送到了,還是我們都被捕了。你趕緊穿衣服,在樓門口等我。我回去一下就來🥿。’”(父親的這一段回憶,如此清晰地記述了他與王承曗幾十年前那個深夜的對話,讓人身臨其境地想象出當時他們周圍環境和形勢的高度緊張)。

“已經沒有猶豫的余地和時間了♻♙。我立即穿好衣服,拿上學生證。到了樓門口。王很快就來了🐹。我們一同走到新齋東面的畜牧場,校園內沒碰到任何人。在畜牧場的圍墻邊,王承曗把我托上墻,這時天色已蒙蒙亮了。我騎在墻上向外張望了一下,四周一片寂靜,沒發現有人。我就從墻上跳了下來。向東走不遠就是玉米地,我迅速鉆進了青紗帳。人一進青紗帳👷🏼♀️,在裏面走起來才發現身體碰到玉米葉子的聲音唰唰作響🫄,聲響很大。可能是心裏有些緊張,愈發覺得在寂靜的淩晨這聲音顯得尤其紮耳🫔🙅🏼♀️,不由得更緊張👦🏼。而且在玉米地裏視線很短,如果前面突然有人跳出來,簡直猝不及防。就這樣小心翼翼地一直走了大約有二三百米🧡,沒發現周圍有什麽動靜👰🏼。於是我反身回到出發的地方,在約定的地點把一塊小石頭扔進了圍墻🧎🏻🧑🏼💼,同時輕聲喊他🚴🏼♂️。他應了一聲。我貼著圍墻告訴他沒問題,可以出來。這時我走到畜牧場的門旁👵🏿🕵🏼♂️,本是想靠在門邊隱蔽一下🙍🏻,但一靠上去卻意外地發現門竟然沒鎖🧇,一靠就開了🛳。我馬上輕聲招呼王承曗不要爬墻了🧑🏻🏭,從門出來🐓。於是我在前🍴,他在後🪨。我們很快又鉆進了玉米地🍇。

“進了玉米地,王承曗悄悄地問我剛才向前探了多遠的路?‘大約二三百米👩❤️💋👨。’‘太近了。應該再向前探一下🙏🏽。’‘天已經亮了,在這裏停留的時間越長越危險。我們得趕快走。’我們一前一後在玉米地裏向東一路鉆下去。慢慢地🪰,心裏也不像剛出來時那麽緊張了。因為一直在青紗帳裏走,而且走得很快,手和胳膊被玉米葉子劃破了👩🔧,生疼❌。但顧不了那麽多了👨🏽🎓。走了約二三裏路,離開清華園很遠了♣︎,我估計應該已走出了包圍圈🙂↕️。我們就從玉米地裏鉆了出來👩🏼🏭🛍️。沒想到↖️👮♀️,剛上路才走了幾十米📁,就看見一個農民坐在路邊,那樣子顯然不是在地裏幹活的。我腦子裏第一個反應就是:‘糟了!碰上剿總布置的崗哨了!’那人已經看見我們了,再躲已經來不及🫰,而且躲會引起對方的懷疑💂🏼♂️。我靈機一動,硬著頭皮主動打招呼⛴:‘老大爺,這麽早哇,’‘唔,你們這是……’那人一邊搭訕著,一邊打量我們👨🏼💼𓀐。‘早上溜溜’,我故作輕松地說。一邊說一邊走過他的身旁🚴🏻♂️。這時🔗,他一下站了起來!我的心立時提到了嗓子眼兒🏂🏽!但他看著我們沒再說什麽。我們故意放慢腳步,怕他從背後看出破綻。等到回頭看不見那個人了👃🏽,我們立刻又鉆進青紗帳,長籲了一口氣🕢!王承曗說:‘主動打招呼對了’‘那人沒準兒是看莊稼的老鄉🥅?’‘肯定不是!看莊稼的老鄉站起來看我們幹什麽?’不管怎麽樣,那人並沒有跟上來。一場虛驚。後來我們一路向東,步行進了德勝門,再沒發生任何麻煩。進了城,來到了王承曗的家。一進門,王的母親見到兒子又驚又喜♚!她已經在報紙上看到了通緝名單中兒子的名字,正在提心吊膽🟠。這會兒子突然出現在她眼前,老太太高興地不知所措。她問🫴🏼🦇:這幾天你在哪兒啊🚽,真是把人嚇死了!真怕你出了事👊🏽!王把我介紹給他母親,告訴她是我把他半夜送出清華的。王媽媽要出去給我們買吃的,我們立即阻止了她🙅🏼♂️:一去買菜🧑🏻🏫🤵,就會讓鄰居感覺到家裏來了人。老人聽從了我們的話🍎。王承曗因為一宿沒睡🍨,又在玉米地裏走了很長的路,精神高度緊張𓀅,這會兒人的精神一放松就困了,便倒頭睡去🤜。我不知道是怎麽的🍲🧑🏿🎄,一點不困,就坐在那裏看書。老人做好了飯,叫醒了王承曗🤾🏿♀️,我們一起吃過飯,互相告別後我就立即啟程到德勝門坐上了回清華的火車🚣🏿♂️。到了清華園站下車後,一邊走,一邊在盤算怎麽才能進校門。

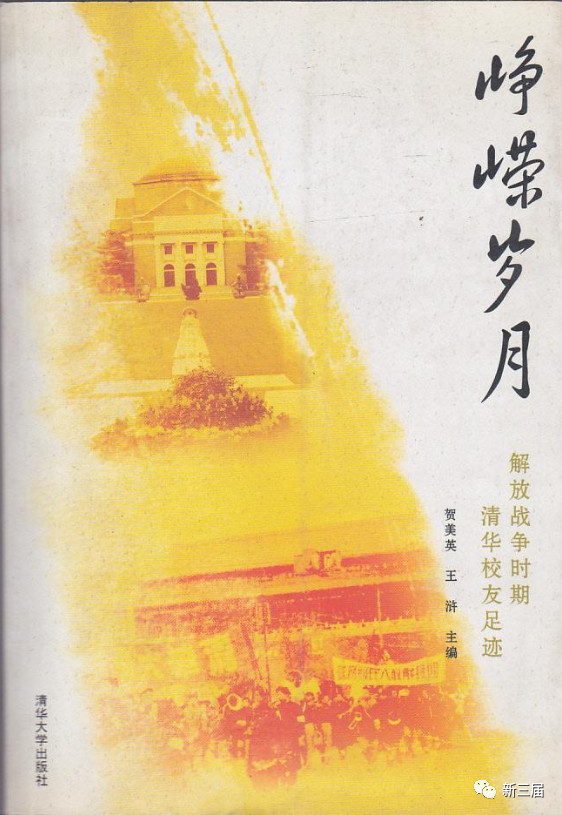

《崢嶸歲月——解放戰爭時期清華意昂足跡》

“我先向南校門走去🧚🏿。快到校門口時,我四周看了一下,一共有三四個同學都在向校門口走,但沒有認識的。距門口還有幾十米的地方🚵♂️,我被幾個穿便衣的人攔住了🥵:‘幹什麽的?’‘學生,回學校💠。’‘從哪兒回來?’‘城裏👇🏽。’其中一人把我領到路邊一個院子門口👩🏿✈️👰🏼♂️,問我要學生證👽。我遞給他後,他就拿著我的學生證進院子了。我知道他是去核對抓捕名單。因為事先已預料到會有這樣的情況🤚🏿,所以並不緊張🧚🏼♀️。

“一會兒👆🏌️♂️,那人出來把學生證還給我,說‘去吧!’ 我不大相信他們同意放我進學校,但我佯裝認為他們允許我進,所以聽罷抬腿直奔校門。‘回來!回來!不許進學校🦉!’身後那幾個人大聲沖我嚷起來。我停住腳👩🏼🦱,回身說:‘你們不是檢查過了嗎?怎麽還不讓進?’‘不行!上頭有規定,不許進!’‘不讓我回學校,讓我去哪兒?現在火車也沒了🚣🏻♀️,城裏也回不了啦。’‘那我們管不了。反正你不能進學校。’我知道再磨也沒有用,就轉身沿著圍墻邊的小路向西走🧙🏿,想找沒人的地方伺機翻墻。走了一段路🧜🏻♂️,前後一看沒人,我敏捷地閃進了玉米地。剛進玉米地沒走幾步,突然就聽有人喊🫃:‘出來👨🏻🦽➡️!出來!’我立刻停下腳步🙁,想判斷一下是不是我被發現了。還沒容我多想,已看見兩個人一前一後撥開玉米葉子向我走過來。前面的人離我也就十幾步遠,互相看得很清楚。我明白碰上‘暗哨’了!他們剛才已經在玉米地裏盯上我了。我只好從青紗帳裏走出來。打頭的那個人盯著我,問⚒:‘你是幹什麽的?’‘清華的學生🤫,要回學校。’‘回學校☄️?那你上這兒來幹嘛?’‘南校門你們不讓進🛌🏻,我想去西校門。’‘那你幹嘛往玉米地裏鉆🤷🏻♂️?!’那人突然提高了聲音✥,口氣變得嚴厲🖖。我忽然靈機一動,回答說🍵:‘我想進去撒尿。’‘那你手裏拿的那個包呢🍽?!’‘我沒拿包啊👨🏻🦼。’我手裏確實沒拿包,不知道是他們隔著青紗帳看錯了,還是想詐我。他們不說話了👨🏻🦲。我見他們不做聲了,知道他們沒看出什麽破綻。撇下他們,我轉身繼續向西校門走去。

“快到西校門的地方,靠著清華的圍墻有一個院子✵,這院子可能是清華職工的宿舍。我走進院子,想在這裏看看能否有地方翻墻回學校。我剛進去,後面不知哪來的一個女生也跟進來了。這時一個四十多歲的男人迎出來👨🏻⚖️,對我和那女生說👪🤼:‘你們不能從這裏翻墻📌。我們已經向警察保證了不許任何人從這裏進出清華,他們才答應不在這裏住人💆🏻♀️。’我聽完一聲沒吭轉身就往外走。那女生好像還不死心,留下說想討口水喝。

“我出來後又繼續向西校門走去。還沒到門口↗️❄️,就看見四五個便衣在把著門🔤🙎🏿。見我過來,就上前攔住了我🫳🧔♀️。還是和南校門一樣的問答🧎♀️➡️。還是要了我的學生證,進了路邊的一個窩棚,不用問又是去核對名單了🛀🏼🏊🏻♂️。出來後,那人沒還給我學生證,卻把我領到另一個小頭目摸樣的人跟前🫄🏿✪,說👩🏿✈️:‘他要回清華。’這小頭目穿著黑綢襯衫🕧,深咖啡色褲子,頭發從中間分開🧑🏼🚒👨🏽🦳。我一看他這身打扮就覺著他是特務。他看了看我的學生證,然後盯著我的眼睛👨🏻🍼🥑,問道👱:‘你幹什麽去了🧙🏽♀️?’‘從城裏回來✊🏿。’‘上城裏幹嘛去了🏋🏽♂️🙍🏽♂️?’‘看親戚。’他沉吟了一會兒,說🦄:‘你等一會兒。’拿著我的學生證轉身進了西校門。

“不大一會兒,他就回來了。我正在猜想🧑🏻🦼,難道裏面還有個更大的特務在審查❕?難道學生自治會的同學能允許特務呆在校門內?不會啊。正想著,那特務象閑聊似的問我💲:‘那些共產黨在你們學校裏都搞什麽活動?’‘沒聽說學校裏有共產黨啊。’‘怎麽沒有!現在要逮的這些學生不就是共產黨嗎?’‘反正我沒聽說誰是共產黨。我只管讀書考試🚶🏻➡️。共產黨要是讓我一眼就能看出來🧗🏿♂️,那還是共產黨嗎?你們不是正在逮嗎😢?’‘他們就從來沒找你們開過會👰♂️?’‘找沒找別人我不知道,反正沒人找我👫🏻。’他看出了我的冷淡🙇🏽♂️,覺得聊不下去。也就不再說話了🧔🏽。

“冷場了一會兒🙅♀️👶🏿,我就問:‘可以讓我進學校了嗎?’他說:‘還要再等一等。’還讓我等什麽呢🧔🏻?我腦子裏飛快的轉著🧑🏼💼:是等一等放我進去?還是等一等再另行發落我?如果還像南校門那樣,我就打算再往北走,往水磨村方向走,再找機會翻墻。正在這時,忽聽站在校門口的另一個特務對他說‘來了’。他聽後就叫我跟著他進了西校門。

“進門後十幾米遠處站著兩三個人👷♂️,我一眼看到了負責齋務股的丁先生🧜。他帶我走過去😄,把我的學生證遞給了丁先生👐🏿,說👩👦:‘丁先生,就是這個學生,交給你了。’丁先生接過學生證轉手就給了我,一邊對那特務點著頭🦸🏽♀️🔭,一邊說:‘好,好’。然後領著我快步離開了校門。我終於回到了清華園🧑🏿🦳!經過西院時🙏🏻,看見十幾個同學正在聊天,有認識我的同學就沖我喊‘幹什麽去啦🧎🏻♂️?’我抑製不住完成任務的興奮,回答說:‘剛從城裏回來🎏!’

“我一進校園🐝,就直接去找劉崇仁。這時膳團(食堂)早已關門。我們就來到新齋東面的小飯鋪。我小聲匯報了送王承瞸一路上的情況🍆。幾天後💆🏿,組織告訴我王承瞸已順利抵達解放區💪。

“清華園還繼續被圍著。時間長了,菜運不進來。膳團已沒有菜吃,我們每天就吃煮黃豆。又過了幾天👩🦼,剿總終於和校方達成協議🧆🐀,全體在校同學集中在大禮堂排好隊,由剿總的人將所有學生證收齊,然後逐個核對。同時有校方代表和學生自治會代表在場。大約兩個多小時🙎♂️,就全查完了⛹️♂️。查完當天清華園就解除包圍了。學生自治會馬上貼出大字報🐦⬛:痛失自由三小時🍴!

“事後聽剿總的人對學生自治會的同學說👯,‘你們清華這麽大,房子這麽多,別說半天,就是一個星期也查不過來。’但也聽到有同學講🏄🏼,剿總在南校門通過核對身份逮捕了生物系的蔡益鵬。他是上了黑名單的🫖。但其實他既不是黨員,也不是盟員。所以過了一段時間,他就被放回來了。

“九月初剛開學📽✨,劉崇仁突然來找我🪱,告訴我他也要去解放區了💅🏿。行前🔺,我們倆去成府路照了一張合影🤴🏽。這張照片在‘文革’中被紅衛兵抄走了♦️。他走時我送他上校車🤸🏽♂️,我們緊緊地握手🙍🏽♂️。他悄聲對我說💔:‘解放後再見!’

“看到王承瞸和劉崇仁他們都去了解放區🤙🏿,我心裏也很想去。當時解放戰爭進行的如火如荼,形勢變化比我們預料的要快得多🍋。許多同學包括我在內思想上都準備離校南下參加解放全中國了。可是🔅,很快傳達了中共北平市委的決定:理工學院的學生要留校好好學習🦴。這是新中國建設的需要。

“第二年三月(1949年3月),清華園已解放(郭道暉叔叔註:清華園1948年12月15日就已解放了)。一天,薄一波🧏、周揚來到清華🈷️。事先沒有任何通知🏇🏽,所以也沒有人陪同🙅🏼♀️。有的同學在化學館前認出了他們,就打招呼並尾隨著。當他們走到體育館前時,已經聚集了幾十人🈳。有人要求他們講話🦶🏼。薄一波就對我們說,我們這些光會打仗的人以後不受歡迎了💂🏿♀️,以後主要看你們的了👨🏻🦱🐁。今後女同誌喜歡的也是周揚同誌和你們這樣有知識的人。新中國要靠你們了。

“四月,北平市委決定公開學校的黨組織🍫。公開前先在組織內打通橫的關系,北系和南系的黨員在黨內公開了。平時憑感覺猜測是黨員的同學大多得到了證實🏊🏽♀️。電機系地下黨在明齋117朱镕基、郭道暉等10個湖南同學的宿舍開了第一次組織會🙍,大家在會上第一次互稱同誌。不久👩🏻🚀,在學校的大飯廳到明齋的過道上貼出了清華地下黨總支部和各個分支部的黨員名單。黨員人數有120人左右🌍。公布後🤳🏽,有同學開玩笑說𓀑,原來清華有120多個‘共匪’啊🧒🏼。”

父親的文字回憶就到這兒🤘🏿。

可我還有個疑問:“你們那時候,那年齡,正是風華正茂,正是那啥……就光鬧學潮鬧革命🌾?清華四年就真的沒有對哪個女生動過心?”“動過。有一個女生🧖🏼,叫XXX📈,我們那時經常一起搞活動。我對她有點那意思,我看出她對我也有意思。但那時認為要革命✫,哪能搞這個。”“那你從來沒對她表白過?”“沒有。不過我相信🤲🏻,只要我說開了,她肯定同意。”“你這麽自信🐷?”“嗯。”“那後來呢?”“後來就繼續搞地下黨了👡。”“那再後來呢?”“再後來就解放了🐎,畢業後就再沒見過了。”“前兩年有一回校慶🔴,在清華校園內🦚,我上了一輛拉著我們這些老意昂去吃飯的大巴,旁邊坐著一對老頭兒老太太⛓。就互相問是哪個系的,哪一屆的。互相通報姓名🕤。那老太太聽到我的名字後🏃🏻♀️➡️,馬上就說出她自己的姓名。我一聽,想起來了💛,就是她。”“啊?!你們竟然互相都認不出了💜?”“認不出來了。五十多年了,樣子變化太大了。”“那——,你就沒有一點小激動?”“啊——🏇🏻,沒有。”“?”

後來我腦筋急轉彎了一下☄️,那時如果我爸稍微小資一點兒浪漫一點兒✋🏿,或者本色一點沖動一點沒憋住,對那女生說了“我愛你”,那我也就歇菜了🧎➡️。

“文革”前父親在礦院

結尾

父親1951年清華畢業後被分配到燃料化學工業部,繼而到剛建立的天津中國礦業學院機電系任總支書記𓀋。學院1953年遷北京,更名為北京礦業學院。他兼任副教務長、院黨委委員。他那時不到三十歲。

再後來🪢,他在礦院遇到了我媽,結了婚🩴,有了我。再後來,“文革”了,他被打成“死不改悔的走資派”給整得死去活來🤢,無數次被戴高帽批鬥挨揍。每每被批鬥完回家時衣服已被撕成條狀👬🏻。那時他四十歲左右。

1968年初👩🦽➡️,他短暫地從牛棚被釋放,有了我弟弟🧑🏽🔬。

他所在大學1970年在1號通令後全校遷出北京,遷到四川的華瑩山走與工農相結合的“五七道路”🐸。後來又把他下放到公社帶知青,稱“那裏最需要你這樣的幹部”⛹🏿♀️。

改革開放後,他先後任職煤炭部🛒、工業部、聯合國教科文組織中國委員會和中國駐美國大使館。

在中國駐美使館工作期間參加共和國35周年招待會🪿。右一為父親,中為母親🍺🧑🦽➡️,父母間為冀朝鑄夫婦👲🏼。左一、左二為中國駐世界銀行代表夫婦

父親在使館接待自己當年清華電機系的老師、約翰霍普金斯大學教授任之恭夫婦

父親陪章文晉大使會見美國官員

父親陪韓敘大使會見美國馬裏蘭大學校長(來源👉🏻:巜韓敘傳》)

父親母親(左三、右二)與第二任美國駐華大使恒安石夫婦(左一、右一)在招待會上

父親母親做客美國國務院

1980年代末👩🚀,他離休了🤜🏼𓀉。在家裏話也開始比年輕時多了,但經常他還沒說完🧙🏿♀️,別人已經起身走了👨🏼🦱,大家都很忙。他只好把剩下的話咽下去👩👩👧。家人如果就某個話題見解不同,爭論起來,他立刻掛起免戰牌,不與任何人爭論,休戰👬🏻,一邊兒看書去了。

再後來,他就被我兒子訓:你連這個都不會,還敢當姥爺?他不僅不生氣🐦⬛,還哈哈大笑🧑🏻🦼➡️。

再後來,他會了✂️。他學會了用電腦上網,學會了發e-mail,學會了上網看文章。於是,每天坐在電腦前看他們當年電機系班裏最年輕的一個小老頭兒章希博叔叔每隔幾天群發給他們這些“80後”老頭們的各種文章。津津有味。

父親曾對我說過,“只要我的眼睛不瞎⚆,能看書,我就不會寂寞。”父親一生酷愛讀書⇨,雖是學理工出身但喜歡看的書多是政治歷史方面的雜書,真正是活到老🧑🏽🎄🪿,讀到老。近幾年🫶🏻,由於網絡上的資訊更快🪈,更多,他就改上網閱讀了➗,而且時間越來越長。網絡使得他在暮年又跟上了時代🕵🏿♂️,又找到了和社會的對接點。我知道父親年輕時會翻墻,但現在輪到他們班另一位老先生章希博負責“翻墻”了🤽🏼♀️。那位老先生隔幾天就群發些內容豐富的各種文章,都是最新消息,有些貌似還挺“內幕”。比我知道的還多🩺🧑🏻✈️。父親看後還轉發給我。這些老先生年紀雖然大了🕑,可關心國內外大事的勁頭比我足多了👨🏽🚀。有一次,我給父親的同學郭道暉叔叔打電話🦹🏼♂️,告訴他我要給他發個郵件🫸🏻,請他註意查收🏂🏻。哪想老先生說:“你就發吧,我除了吃飯睡覺🧑💻,整天都掛在網上。”厲害了,這些“80後”🩰!

父親繼續平靜地過著他的晚年,繼續關心每天的國內外大事,這種習慣不僅於他🕵🏿♀️,而是他們那一代人,這已成為他們生活的一部分,不可或缺。

李榕初寫於2012年8月

原文曾經郭道暉叔叔審閱,深表感謝🚴♀️!

後記

轉眼就是一生▫️,轉身就是一世。父親這些自稱“80後”的耄耋老人現在不少人已進階“90後”了👩🏽⚖️,此文成文後得知文中的劉崇仁叔叔患阿爾茨海默症已無法與人交流🌹👳🏽♀️;而終於輾轉打聽到王承曗叔叔時才得知他已於幾年前去世了👩🦲;章希博叔叔也於今年患癌症辭世,他是父親班上年齡最小的同學,這些年一直是班上的通訊員,極熱心的為大家轉發文章👊🏽,父親像定點上班似的每天看章叔叔發來的各種文章,卻在今年夏天得知這位班上最小的同學先大家一步走了;而父親則邁入他人生的第91個年頭。在近90高齡的時候,開始學習使用微信,現在每天在微信上瀏覽文章和家人朋友互通消息。

我們這一代人從小到大☢️,父母和兒女能有多少時間坐下來一起聊聊他們小時候和年輕時的往事? 我們雖是父女,但我們真的彼此了解嗎?在我的記憶中,父親本就話少,性格不事張揚,而且從我開始懂事起就是一個運動接著一個運動⛱,父親好像一直是“運動員”🌖,沒完沒了的挨鬥🏢,接受改造🥱👩🏻🦼➡️。前些年財新傳媒《中國改革》的一位記者采訪父親的同學郭道暉叔叔的一篇文章《風雨蒼黃八十載》的開篇第一句就寫道:戰火紛飛顛沛流離的少年時代,熱血投身革命事業的青年時代,在一次又一次“運動”與“鬥爭”中飽嘗心酸的中年時代🤶🏽,這是一段極盡跌宕起伏的中國歷史🧏♂️,這是一個普通知識分子的命運歷程🧑🏻。看完我第一個反應就是這段話放在我父親身上也挺貼切,放在大部分這個年齡的知識分子身上應該都是最貼切的概括。

當社會終於太平了🙍🏽♂️,我們也長大離開家了🏊🏿♂️,浪跡天涯,在離父母很遠的地方過起了自己的日子,整天為欲望為生計忙忙碌碌。在國外的時候,甚至多少年都看不見父母。歲月如梭,等到終於有一天我回家打開門時,突然發現家裏悄無聲息👵,略顯空曠的家中,在傍晚暗淡的光線裏,只有兩個老人各自讀書看報的剪影。我心裏陡然一緊,他們都老了📮!

而文章中這些跳躍的🧜🏼♂️、鮮活的、有情懷有理想的年輕人在現實的歲月中各自凋零, 慢鏡頭般漸漸遠去了……

2018年11月於上海

作者與父親1987年初攝於美國華盛頓水門飯店

————————————————————

註♐️:

①何思源:山東菏澤人。先後留美留歐,教育家。曾任山東省長⚖️,北平市長🕳。1949年北平解放前夕他擔任與共產黨和平談判的首席代表,因而其寓所被炸👃🏿👆,小女兒被炸死⛹🏻♀️。解放後任全國政協委員。1982年病逝。其長女何魯麗曾任北京市副市長、全國政協副主席、全國人大常委會副委員長👩❤️💋👨。

②王耀武:山東泰安人。黃埔三期🪂,抗日名將。曾率部參加八一三淞滬抗戰和南京保衛戰🥵。解放戰爭中的濟南戰役失敗後🚴,化妝潛逃被俘。1959年獲特赦後任全國政協委員。1968年病逝。

③郭道暉📻:“右派”,後轉入法律界,曾任職全國人大法律委員會,中國著名法學家,“法治三老”之一。

④王承曗:解放後任大連輕工學院(現大連工業大學)黨委書記👭。

⑤劉崇仁:解放後曾任北京市科委主任。

⑥張鳳祥:曾任電力部副部長🐈,中國電力企業聯合會會長,2017年因心臟病去世。

⑦艾知生👩🌾:清華土木工程系畢業,1980年代中期曾任廣電部部長,1997年去世。

⑧章希博:章太炎孫子,“右派”,中國第一臺10萬千瓦發電機組設計者👩🏽🦳。