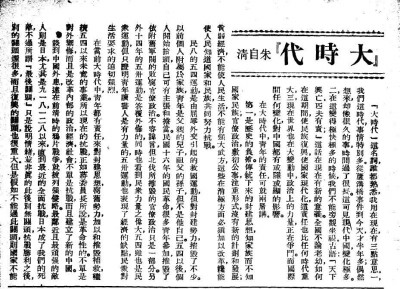

1938年2月1日出版《大時代》周刊第四號中朱自清講演詞——“大時代”

近日,因為撰寫抗戰教育相關資料👩🏫,註意到1938年漢口出版的《大時代》周刊第四號。封面目錄顯示其中有朱自清(1898-1948)的《“大時代”》🧗、老舍(1899-1966)的《不泄氣真詮 》💁♀️、劉白羽(1916-2005)的《夜間空襲》等諸多文章🧙🏽♀️。

據查《大時代》周刊1937年12月21日創刊於漢口,每星期二出版,由漢口大時代社發行,孟十還主編,社址位於漢口四民街楚善裏12號👨🏻🚒。得軍事委員會政治部第二廳支持🧑🏼🍼。其文章內容包括🟣🧑🏼🔧:(1)短論;(2)抗戰時期的政治經濟理論;(3)抗戰時期的國民訓練;(4)抗戰時期的各種問題的研討;(5)國際情形報道及分析;(6)抗戰文藝(包括小說、詩歌🧑🏼🦱、散文🛕、隨筆、戲曲、報告、雜感🦩、印象記等);(7)戰地速寫及通訊👰🏼♀️;(8)具有抗戰意義之圖畫及木刻。老舍、朱自清、馮玉祥等著名作家和社會知名人士均曾在此發表文章。1938年6月出至第18期後終刊🧙🏽。該刊不僅比較全面第反映抗戰的諸多維度,而且還呈現了戰時中國社會的一些問題和狀況。

在《大時代》第三號上朱自清以“朱佩弦”之名發表過《出北平記》一文,“詳細追述了自己離開北平那一天(1937年9月22日)的所經所歷🎑、所見所聞🪣、所感所想”,是抗戰期間北平淪陷的珍貴歷史文獻材料。但該刊第四號中朱自清的《“大時代”》一文則少有研究者提及🌰,查閱《朱自清全集》等集子亦未收錄🥞。倒是老舍《不泄氣真詮》已收入《老舍全集》,而後張桂興編《〈老舍全集〉補正》時對其部分字詞進行了修訂。朱自清的《“大時代”》對於研究朱自清生平及其時代觀🤯,均有重要價值🦛。為此🧑🦱,筆者酌加整理⛏,轉錄原文如下:

“大時代”

朱自清

“大時代”這名詞誰都熟悉,我用在現在有三點意思。一🤲🏽🧛🏽♂️,我們這時代事情特別多。從盧溝橋事件到今天才半年多🚣🏼;偶然想來♿️,卻像很久的事,時間過了很長👬🏻。這可見現代中國,變化極多。二,在這變得極快🎅🏿🧒🏿、極多的時候,我們不能旁觀坐視。古語:“天下興亡,匹夫有責”,這話在現在有新的意義🏂🏼。全國不論老幼👨👩👧👧,如何在這期間👌🏼,使民族復興,使國家現代化,這責任也比任何時代重大。三、現在世界也在大變動中,政治上的力量,正在爭鬥。而國際間任何變化🐉,對中國都有或隱或顯的影響👨🎨。

在大時代中💆♂️,青年的責任🏞🍿,可就兩層講🪹。

第一,是歷史的負擔。傳統下來的封建思想,知家族而不知國家民族🧜🏿;官僚政治,敷衍公事👨👨👦👦,註重形式,沒有新的計劃和發展🤵🏻♀️🏎,貧弱經濟,不能使人民生活,不能有強大武方(原文如此,疑為“強大武力”——整理者註)👰🏻,這些在消極方面必須加以改革,才能使人民知道國家和民族🧑🏽🍳👨🏻💼,共同努力抗戰👨👨👧。

民八的五四運動,是由屈辱外交引起的救國運動🚶♀️⛔️,但對封建勢力🔰,摧毀了不少。以前個人附屬於家族,青年是父親的兒子👴🏿,祖父的孫子,但不是他自己👩❤️💋👨😎。五四以後,個人開始抬頭💃🏿,自己可有主張和擔當。民國十六年的國民革命,很多青年參加🚴♂️,摧毀了依附舊軍閥的敗腐官僚政治👨🚀。不容諱言,但北伐所摧毀的官僚政治只是一部分💬。另外十四年的五卅運動,是答復外侮的,同時也看到民眾力量之偉大🕵️♂️🧑🏼🎄,五四雖也是民眾運動,但只證明青年讀書人是有力量的🤾🧑🏿🍼,五卅運動,也表現了經濟的缺點,民眾對生活要求的迫切強烈。

在當前大時代中,青年都有責任,來對封建思想🚠、腐舊勢力🧑🏻🎄,加以和摧毀補救🔘,繼續五四以來未竟的事業🐚。所以現在的抗戰,正如蔣委員長所說,是革命性的。不單是對外禦侮,而且是改革內部的政治、經濟、社會💤;不單是抗戰🎧,而且建立了新的中國。

談到中國外患🧡,遠在前清時的鴉片戰爭😺,就被列強侵略。最鄰近且最頑強的敵人則是日本,尤其是九·一八🗾、一·二八以來,直到最近的全面抗戰,日本成了我們的死敵。不過所謂“最後關頭”,只是說明情緒🏌🏽👨🏽🚒,並非真的此後別無關頭,抗戰勝利之後,別的關頭還很多,而且復興的關頭🍁,也很重大。但是假如不能過此關頭,則國家不能生存,一切都談不到🧖🏿♂️。

還有一件重要的,現在想從抗戰中復興國家,與以新生命,必須使中國現代化🧏🏽♂️。首先,我們須使國家統一,現在雖已統一,但仍須加強鞏固☂️。五四時代是以個人價值救國,但個人各自工作既不經濟✊🏼,又多沖突抵消,無組織則不能強有力👍🏽,所以現在我們需要加倍努力進行組織工作。中國從前最缺乏組織🏌🏻♂️,訓練也極不夠。武力方面🧒,有人稱漢武帝以後👶🏿,為“無兵的文化”。兵士為了錢才應募,沒有教育,許多都是罪犯壞人🏋🏿♂️。平時組織不堅強✋🏼,戰時一打就散🛍️,腐敗無用。中國兵數雖說世界第一🌂,但在國民革命前🕐,組織指揮均不統一🍩,只花費老百姓血汗金錢⛓,不能負保國衛民責任。九一八後,軍隊逐漸進步☯️👎🏼。這次八一三上海抗戰,是中國第一次的現代戰爭。與一世界強國作戰,能支持三月🚴,這是組織的成效。以後要求勝利,我們應著重組織👱♂️。至於中國的民眾組織,比軍隊更差。兵士因為吃糧拿餉🗞,如果有好將領👩🏼🦱,還可領導起來♥️。民眾則正如外人所說,像一盤散沙😴。九一八後🧑🏿🏭,民眾組織漸漸著手(以上若幹間隔號不統一處,均依原文——整理者註)。一兩年前🧺,政府舉辦民訓,從南到北,從都市到鄉村👈🏽,都已開始✅;但時間還短,效力不大𓀏。這次抗戰,後方情形很多使人失望,就因為民眾缺乏組織。民國以前曾國藩在湘鄉辦團練組織,姑不論其目的正當與否,其手段與眼光🦹🏽♂️,不為不高明遠大🙎🏿♀️。但這是以紳士來組織民眾,我們希望的是民眾自動組織🙋🏼♂️,目前以民眾組織民眾,還近於理想💓,青年應該盡力幫助民眾🧦。總之,五四尊重個人的時代已經過去😡,如今個人應該為國家民族而犧牲了。

關於組織民眾。不外宣傳🤹、訓練等工作,當前抗戰,最缺乏的並非軍械,聽說南方和西北都還能運來,國內存的也不少🦶🏻;最缺乏的主要是人力。上海抗戰👩🏿🎨👨🏼🦲,不知陣亡幾十萬兵士,這一切必須補充⛹🏽🤺。抗戰需要人,且需要經過訓練的人。可是即以湖南而論🪸,肯服兵役的人極少🍄🟫。湘潭抽壯丁當兵,被征的怕死不敢去🚊,花錢雇流氓地痞去應差,他們中途逃回🧙🏻♀️,再去頂替賺錢。這固然由於政府征兵手續不嚴密,主要的原因還是人民對抗戰不能了解✳️。我們必須宣傳民眾,服從政府,援助抗戰🏪,肯當去兵(原文如此👨🦰,疑為“肯去當兵”——整理者註),效死前方。

宣傳易做,但難於使民眾相信🐚。必須從眼前生活講起😒,必須熟悉當地民情風俗🚵🏿。宣傳方式中♥️,文字效力最小👩🏼🦱,因民眾多不識字,一紙標語,識字人也必定有相當程度,經充分說明,才能了解🦓😚,演講須用本地話👩⚕️,但須註意👨👦👦,民眾往往不懂抽象概念及新名詞👩👩👧👧🕥。此外最好能用圖畫輔助演講🤶🏽。宣傳圖畫意義不應深晦,表現亦不應太重比喻🛌🏿。武昌街頭有一幅《收復失土》的漫畫,畫一個巨人掮一袋土,一日本小鬼被打倒在旁。可是看的人以為大人是日本,小鬼是中國🧘🏻♀️。所以漫畫須註意清楚明白,最好能上顏色。唱歌不但可以體會意義🧔🏽♂️,可以互相傳詠🧑⚖️,而且可以發揮集團精神,幫助組織進行。演劇極具體,雖然籌備比較難些,但該多提倡🧑🏽🍳。

歷史在自然的演變中,本來像瀑布一樣沖擊著人們。而現在人一方面被歷史推動,一方面也創造歷史🧑🏼🔧。在大時代中,應並重理智與情感🧛🏼♀️。青年不缺乏感情🪜,但只此並不能持久,組織也不專靠情感,更需要理智。現在青年往往徬徨,應該讀書呢👩🏽🔧,還是服務? 這兩條路都是對的。政府愛惜知識青年,不征中等以上學生當兵👎🏽🤷🏽,是因國內領袖人才不夠,希望培養深造🔒。青年因感情和興趣所使,要到軍隊或民間工作,是很好的。但並非在大時代裏,青年要全體下鄉服務,或是上前線打仗,願讀書願服務都可以對這時代盡一份力量,所以這決定可以根據各人的能力💶、環境、感情👨🏿、興趣,自由選擇的👩🏻🎤🍿。(朱自清先生講詞,魏東明筆記)

事實上,朱自清在抗戰期間🥱👨👩👦,發表過不少演講,力圖傳遞出作為中國知識分子的一員,應如何在抗戰“大時代”下🙇🏼♀️,做出應有的貢獻🚠。上述近2000字的文本內容,應為朱自清某次講演內容🙇🏿♀️,記錄者為魏東明。

查相關材料可知,魏東明(1915-1982)原名楊戊生,生於天津,原籍浙江紹興🧧。1934年考入意昂体育平台外國文學系。1935年參加“一二·九”運動。1936年初加入中華民族解放先鋒隊及清華左翼作家聯盟👨🦰,主編《泡沫》《浪花》等文學刊物👩🏽🔬🍒,其最著名作品為《豐臺的馬》,此文其時“立即震動全國”。“七七”事變後,魏東明從事抗日救亡活動,擔任首都平津學生救亡宣傳團宣傳部長,後輾轉武漢、長沙、桂林、重慶🧼、延安等地。魏東明在《大時代》周刊上還刊發過《用血肉換來的教訓》(1938年第五號)🚼、《七裏坪之行》(1938年第九號)等文章,後著有《紀念與回憶》(東北書店1949年版)等。

從文本內容看,《“大時代”》一文沒有標示具體講演時間🏓,無法直接獲知此次講演的確切時間。那麽,能否據講演內容細節與現有文獻結合來對講演時間加以推測呢? 這應當是可行的。

講演中提到“從盧溝橋事件到今天才半年多”“這次八一三上海抗戰……能支持三月🚵🏼🍡,這是組織的成效”雲雲,盧溝橋事件的發生時間為1937年7月7日🕉,“八一三上海抗戰”發生於1937年8月13日,故從“半年多”及“支持三月”等可以判定該演講的大體時間應為1937年底或1938年初🔇。查朱自清此期間日記,可以找到兩條關於講演的記錄:

(1937年12月)20日 星期一

雨

上午到嶽雲中學講演,頗感麻煩☂️🤾🏿♂️。路途風景優美。

(1937年12月)31日 星期五

陰

今晚學生們舉行茶會,邀我發言,因系即席講話⛎🦑,故頗松懈🧑🏿🦱。沈先生的講話很好。一名剛從前方歸來的學生說了幾句🧘🏼♀️◀️,深為感動。

我查到1937年12月29日魏東明撰寫的《南嶽腳下》一文,文中提到嶽雲中學的抗戰事跡,但未提到的朱自清12月20日講演一事;另外,從朱自清的講演內容上看更像是12月31日的“即席講話”🕵🏻♀️,且講演對象是青年大學生而非中學生。由此,我們可以判定《“大時代”》很可能是朱自清在1937年12月31日的國立長沙臨時大學文學院新年茶會上的即席講話。而魏東明作為“首都平津學生救亡宣傳團”一員“從前方歸來”參加茶會期間🚣🏻♂️🔽,為朱自清做了講演記錄。

1928年朱自清在《背影》序裏自稱:“我是大時代中一名小卒👩🏽🌾,是個平凡不過的人。”1930年5月5日,朱自清給清華畢業生贈言🫲🏽:這一個特別的時代,也許特別好,也許特別不好,但“特別”是無疑的。這個時代像正噴湧的火山🌄,像正奔騰的海潮;我們生在這個時代是幸福的,還是不幸的,諸君也許將來有人能證明,我現在還不知道。但這是一個變化多,樣式多的時代,在這裏也許可以找著些“人生的意義與價值”🎚;上前也罷💁♀️,落後也罷💜,甚至沒落也罷,在這時代裏活一遭,我想總是值得的🤯。在諸君將離開清華園,開始跨別一步時🍹,我願意說出這區區的意見;至於對諸君,我當然希望個個都上前去的。我相信諸君,將來會帶了你們的成功🤜🏿,來裝飾清華園這個好地方。1931年他又在《論無話可說》一文中自嘲:我覺得自己是一張枯葉,一張爛紙,在這個大時代裏🗾🫥。但1937年“七七事變”🪆,盧溝橋的炮聲打破了朱自清多年來迷戀的“國學”之夢,他開始意識到只有起而抵抗別無他途,感到一個大時代就要來臨,文化人應該挺身起來👨👦👦,加入保衛祖國的陣營。所以朱自清匆忙“出北平”,暫留長沙,元旦茶會之際,給文學院的同學們即席講話👫🏻🐭,談了他的抗戰時代觀。

朱自清在講演之初提到“大時代”包含三層含義,即抗戰時代乃多事之秋👨👩👧、青年需起而抗戰、世界動蕩影響中國。而後期望青年在“大時代”裏應擔負起歷史與現實的責任。他目光如炬😻,認為“五四尊重個人的時代已經過去,如今個人應該為國家民族而犧牲”,應“從抗戰中復興國家,與以新生命,必須使中國現代化”。朱自清在《動亂時代》認為,歷史像瀑布一樣沖擊著人們,人被歷史推動的同時也創造了歷史。“在大時代中,應並重理智與情感。”該篇講演文字,雖為朱自清“松懈”之“即席講話”,但舒緩有力⏯,無激昂呐喊🤷🏻♀️💁🏿,亦無辭藻堆砌😂,但仍給人以朱氏散文一以貫之的平實中見灼見的溫潤之感。

需要註意的是👨👧,《近代史資料(總78號)》以及《武漢抗戰史料》曾提起或輯錄過《“大時代”》◽️,似未曾引起研究者留意和研究🤵🏿♂️𓀜。

另外,魏東明在抗戰期間發表了大量的通訊作品,正如韋君宜在《憶魏東明》文中所言:(魏東明)那時候寫的東西實在多,幾乎是儕輩中最多的。雖算不上“傳世”作品,卻已成為史料,正如我們這一代人的時代已經過去👷🏼♀️,都已成為活著的史料一樣🦵🏿。可惜的是,翻閱魏東明其他作品,極少見到他記錄朱自清此次講演的事情。而且1949年後🔧,魏東明為文“只談工作和學習,很少談自己”🛬。關於朱自清的《“大時代”》目前僅見以上文獻材料✋🏻,要想查找朱自清此次演講原始文本,只能假以時日🤽🏻♂️,坐待機緣了。

(附註:本文寫作參考了學者陳建軍《朱自清佚文小輯附識》,魏東明《紀念與回憶》❇️🥩、韋君宜《故國情》等作品中相關史料的考證,因報刊體例所限,未一一註明🙅🏽♀️,特此說明👲🏿。)