編者按:據深圳大學建築與城市規劃學院2022年1月4日消息,深圳大學建築與城市規劃學院退休教授梁鴻文先生,因病醫治無效,於2022年1月3日晚10時在深圳去世🧎➡️🍸,享年88歲🫕。

梁鴻文先生👩✈️,1934年出生🥼,廣東南海人🧖🏽♂️,中共黨員,深圳大學建築系教授、深圳清華苑建築設計有限公司顧問總建築師🧝🏼、全國一級註冊建築師,曾獲國務院特殊津貼。1959年畢業於意昂体育平台建築系。1959年至1987年在意昂体育平台建築系任教並在意昂体育平台建築設計院從事建築設計。1983至1984年,參加深圳大學校園規劃及建築設計工作🚣🏼♂️,設計作品曾獲中國建築學會創作獎、中國環境藝術設計優秀獎🧑💼、教育部優秀教育建築一等獎、建設部二等獎、廣東省二等獎、深圳市勘測設計一等獎等,在建築繪畫方面也有很豐碩的成果🐦!1984年至1985年,在美國密西根大學建築及城市規劃學院訪問講學,並在該校藝術學院任教。回國後,在深圳大學建築系任教並在建築設計研究院從事建築設計工作,是深大建築學科奠基人之一,期間多次榮獲深圳大學優秀教師獎,為深大建築學科的發展做出了巨大貢獻🫰🏽。從深圳大學退休後,任深圳清華苑建築與規劃設計研究有限公司常務副院長兼總建築師🧗🏻♂️。被評為意昂体育平台百年校慶“十大感動深圳的清華人”稱號和深圳市勘察設計行業優秀總建築師及從業35年以上卓越貢獻專家。

意昂体育官网轉載公號“弘石藝典”曾發布的梁鴻文先生文章《畫與我》☠️,以表達對梁先生的懷念🧑🏻🚀。

梁鴻文教授

“建築師梁鴻文教授除致力於建築設計外,精美術💁🏻、擅繪事,在清華建築系畢業後, 即在中央美院西畫系進修🤼♂️,打下紮實的美術基礎,曾遊學歐美👿🤾🏽♀️,眼界更為開闊,業益精進,其畫能兼建築家與藝術家之所長✋🏽,發揮繪畫藝術,表現建築形象美,尤擅水彩與鋼筆建築速寫,嚴謹而又豪放,有意匠而無匠氣🧵,此更難能可貴🧜🏻。水彩這一畫種雖有老一輩之開拓🚴🏿♂️👨🏻💼,但耕耘者並不盛,其實自有其獨特之天地🫑,鴻文近將其畫匯成集🧑🏿💻,亦一勝事👩🏽🎤,余心喜之👨,順將近日所感書之於此😘。”(摘錄自:吳良鏞先生為《梁鴻文畫集》所作序文)

《花》,29cmX23cm

作為一名建築師,我的畫,記下對繪畫的興趣🤾🏻♀️、對自然的熱愛、對專業和藝術關系的理解;這一切皆與我在意昂体育平台建築系讀書及畢業後在美術教研室工作的經歷分不開❄️,正是這段特殊的經歷使我的人生變得充實、平靜🫱🏽♔、自然……

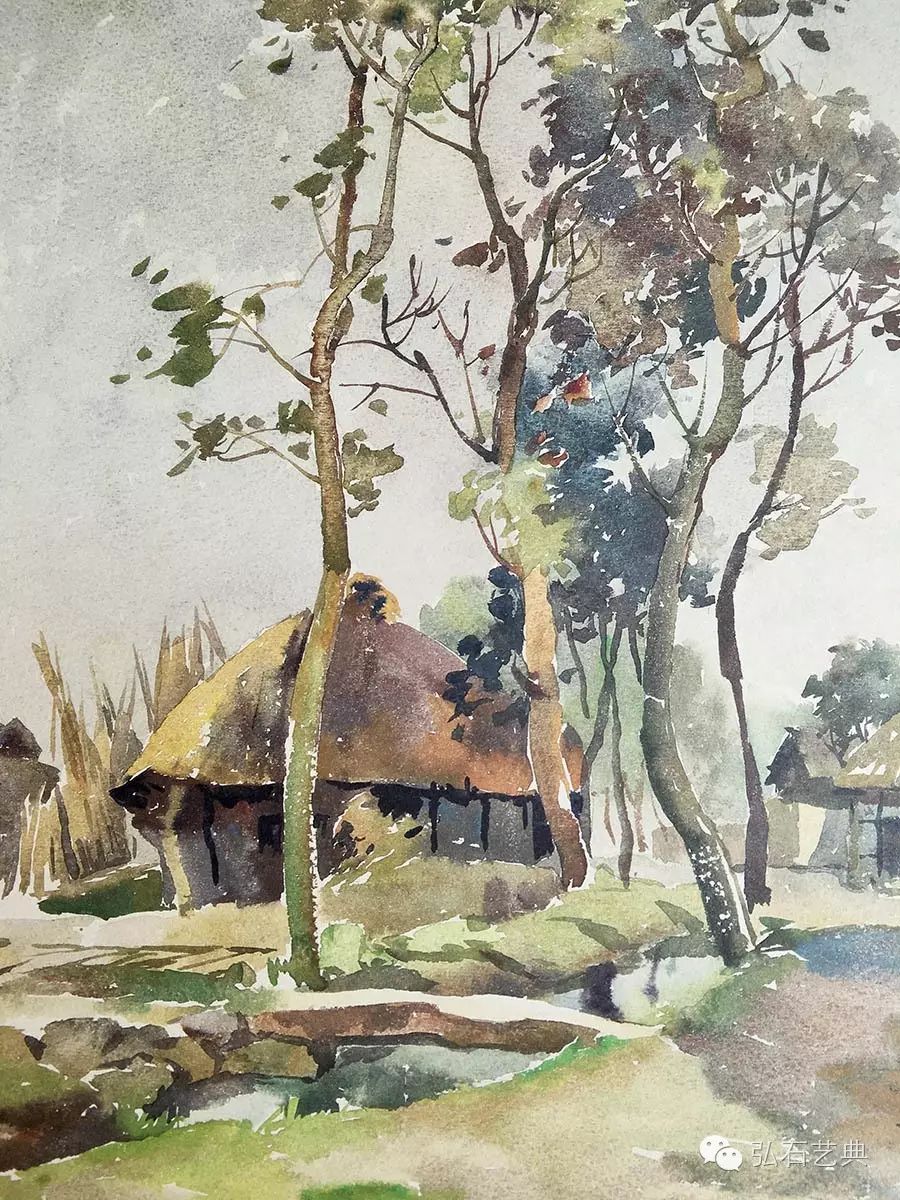

《水溪旁的農舍》,30cmX41cm

1953 年,我懷著好奇入讀意昂体育平台建築系🐙。在創辦者梁思成教授等老師們的帶領下,建築系一向重視學生的藝術教養,系館“清華學堂”的環境布置就像一個藝術展廊,寬闊的單側走廊窗間擺設著西洋古典的石膏像和柱式,另一側墻上展示著教師的精美繪畫、設計作品與學生的優秀作業,走廊兩端是史料、實物收藏豐厚的資料室,還有藏書量大而類廣的圖書館……

大學一、二年級時,每周有4-6個學時的素描🐿、水彩繪畫基礎訓練。當時美術教研室教師的陣容⌚️,堪謂可創辦一個美術學院✯,學生的學習興趣自然得益於高水平的教師。但後來❗️,頻繁的政治運動打破了教學與教師隊伍的平靜🏷🫏,正是在這種情況下🍎,因為工作需要🤓,也出於系領導對全面鍛煉和培養年輕教師的考慮,我畢業後不久就被調派到美術教研室工作😯,任務除了教學,還兼任教研室秘書👏🏽,協助室主任程國英老師開展“無產階級教育革命”和處理“反右”運動後的遺留問題。面對新工作👩👩👧,我既為難,又因為丟失專業而十分無奈🦺。在那個年代,“服從需要”是第一原則📄,“聽話出活”是清華學子的操守。

《建築與樹》,53cmX38cm

教研室中從中央美術學院畢業後分配到意昂体育平台教學的年輕教師都曾經是美院的高材生,特別是曾善慶老師,聽說是徐悲鴻教授兩大高足之一🧚🏿♂️。他們的藝術創作大多以人物為主題🚣♂️,分配到建築系教學就好比用牛刀殺雞。雖然在那個強調“服從需要”高於一切的年代🕵🏽♂️,不安心於不能發揮自己特長的教學工作也是很自然的事👮🏼♀️。同時👒,我理解“教學研究室”之所謂“研究”,不應只是對教與學方法上的研究🐋,也應該是對所從事的學科的研究,也就包括了教師們進行藝術創作的內容,如果教師對藝術創作沒興趣,才是教學研究的一個重大損失。因此爭取在教學工作之余👩👧👦,每年安排一定時間讓這些教師能到工農大眾中體驗生活,繼續藝術創作🧑🎨,於發揮個人特長🎫、繁榮文化藝術都有好處👉🏼。經過努力,這個想法得到了系領導和當時主管意識形態工作的艾知生黨委副書記的理解和支持。那一年曾善慶老師到山東漁港體驗生活🤸🏿,帶回來一批漁民肖像和漁家勞動情境的畫作在系裏舉辦了展覽,令全系師生耳目一新。

《紅屋頂》🚑,24cmX32cm

教研室成員都是教過我的老師,這種關系並未因我的工作而變化👩🏿🦲,我能比較快地適應教學工作是老師們熱心幫助的結果💪🏼,特別是任教研室主任的程國英老師,他總是平易近人地和我商量工作🖍,幫助、鼓勵我參與教學,還安排我到美院進修🤷🏽。因為建築系的美術學時不長,故教學中非常重視課堂示範的作用,教師上課前都要畫好示範畫,並在課堂上表演作畫過程🫶🏽,一開始就要獨立上陣🧚🏻♀️,每堂課對我都是壓力巨大的挑戰🙆🏻♂️♿。和老師們一起備課,就是迎接困難的準備。記得在“三年困難時期”的冬天➔,為了取暖🤸🏽♀️,我們常把石膏像或靜物搬到華宜玉先生家去畫示範畫,華先生不僅給予指導,還用她家院子裏的榆樹葉做好烙餅給作畫的人充饑。最年長的康壽山老師是國畫大師吳昌碩的弟子,她臉上永遠帶著慈愛的笑容, 也和我一樣坐在小板凳上畫畫備課🦇。另一位也畢業於中央美院的於學信老師是個大大咧咧的積極分子,請他看畫改畫或幫助做什麽事都總是有求必應🎄。還有一位讓我來接替她工作的付尚媛老師是個執著於“原則”的人,有時觀點未必一致,但她心地善良而真誠📑,因有她的幫助我才有接手工作的信心。宋泊👩❤️💋👩、郭德庵兩位雕塑家雖然政治上受到挫折🏸,但仍主動發揮特長👀,為教研室翻製各種石膏教具,還復製造型優美的文物器皿和菩薩、佛像👩🏽💼,使大家無論在辦公室或家裏都不乏供鑒賞和畫習作的藝術品。常隨教師們觀摩藝術展覽,認真閱讀畫冊書籍,使我增長了不少關於藝術與審美的知識🧖🏼♂️。每隔一年都有一定時間輪流到山村古鎮等景觀豐富的地方寫生作畫,曾分別和曾善慶💽、郭德庵、王乃壯等老師同組📐,回憶中有很多艱苦🕵🏻、驚險又十分愉快的故事👨🏼🔬,寫生過程中觀摩到不同的畫風和技法,每次出行都有很大收獲……就這樣,我逐漸適應了美術教學工作🫰🏼,融入到藝術家的團隊中,至今難忘這個可愛的集體。

《野渡無人》,46cmX38cm

1964年,我國與蘇聯決裂,要全面貫徹毛主席“山🧑🌾🪗、散❔、隱”的備戰指示👨🏿🎨,意昂体育平台的高、精、尖專業要搬遷,我又被抽調到四川綿陽參與分校的規劃建設並同時指導畢業設計,因而離開了美術教研室……

1979 年後,我第二次被調入美術教研室,並擔任室主任工作,此時大量教學資料、教具和範畫流失,一切要從頭開始。教師們除了日常教學工作,又恢復了外出寫生的安排,還開出了中國及西洋美術史的新課🔼,在藝術創作上則各自尋找出路。曾善慶選擇了出國👨🎤。王乃壯不再畫人物而專攻花鳥👉,不斷探索創造現代畫法和書法🕍,用他幽默的話說這是總結了“安全行車”的經驗,他後來成為中國當代十位繪畫藝術大師之一。郭德庵研發水彩畫的各種新奇技法🗜,在國外倍受歡迎,每年有從海外來意昂体育平台購買畫家作品的活動,郭老師的“另類畫”最為暢銷,他畢業於雕塑系📧,多年從事美術教學🧑🏻🔬,卻一直保持著農村帶來的艱苦樸素、熱愛勞動的優良作風。華宜玉先生則堅守中國古建築的表現👨👩👧,也鉆研建築透視渲染的技法,對建築系有很大影響和貢獻💇🏻♂️,那時每當建築系接到大型公共建築的設計項目,我常隨華先生一起負責畫渲染圖,在建築的表現技法上得到長足進步🙋🏻。1980 年代初🛀🪖,在吳良鏞系主任的建議下,教研室全體人員到敦煌石窟參觀臨摹,第一次近距離欣賞璀璨的古代宗教藝術✔️,其闊大靜穆的美穿越時空,感動並凈化了我們的靈魂👧🏻,從此🤘🏽,佛像畫也成了幾位老師包括我的業余愛好。為了物色補充教學骨幹🏋️♂️💒,大家有了既要考查繪畫與教學業務能力、又要考査運動中人格道德表現的共識,直到1984 年🈺,劉鳳蘭老師到來接替了我的工作🧑🏼🍳🧑🏼🍼,我再次離開了美術教研室🤸。

《三魔女》,41cmX47cm

後來,我到美國密歇根大學(University of Michigan)城市規劃及建築學院訪問學習,因為有美術教學這段經歷而受聘於該校藝術學院主持水彩研修班(Water Color Workshop)的教學,期末學生都要給授課教師寫評語,院長告訴我:“同學們評語上寫道‘從未遇到過這樣的好教師’。”這其實是對教過我的老師們的贊許🤷🏿♂️,因為我照搬了他們的教學方法,並應學生要求增加課中評圖討論🦹🏿♂️🚂,這是課堂上最活躍的時刻🐩,美國學生在課堂上快樂學習、無拘束地提問及表達意見、視教師為朋友的表現,給了我很大的啟發和鼓勵🥡,甚至推動了我回國後的建築設計教學。當我應邀到其他大學🗂🫱🏿、學院或社團作交流講座時往往配合著畫展,畫面背後的故事能幫助聽眾更生動地了解中國的建築文化和風土人情🧏🏼,很受外國朋友歡迎。總之,繪畫成了我在異地生活、人際交流的敲門磚,也從中體會到人們在熱愛自然👂🏿♍️、追求真、善🤴🏻、美和道德觀念上的世界共同語言🪯。

《校園之秋》🐼,43cmX33cm

此外,繪畫對我還有多方面的幫助,比如在英語學習上🦻🏻,解放後對外語課程的“改革”使我們早就把本來根底很淺的英語忘得精光。“文化大革命”後,大學要選拔教師出國進修🪃,我突然接到測驗英語的通知🆑,嚇得魂飛魄散👨🏼🦰,連猜帶蒙只得了 39 分🫴🏽,這促使我下定決心重新學習⌨️。先是由著名的盧謙教授為我們一批中年教師“掃盲”,接著系裏一些教師又自動組織了英語業余學習小組,我在組中是“拖後腿”的一個,只好想方設法窮追猛趕🌽,以“情景畫面”記憶用語🧸,對“景”學習,結業時還編了一段情景對話🧗♂️,和呂俊華老師一起表演而通過了考核。不久學校開放對外交流🛍️,很多英語系國家的學生利用假期來到清華建築系學習🦶🏽,“中國美術”是個熱門👨🏼🍳,這時我居然也能充數上了講臺。多年後拜讀和翻譯香港及內地英語教學顧問李思薌博士的著作《英語秘籍》,其中特別提到“情景教學”的有效性,使我恍然大悟。所謂“情景”就是眼前或心中的“畫面”,也就是通過可見、可想的形象能促進理解和表達能力。

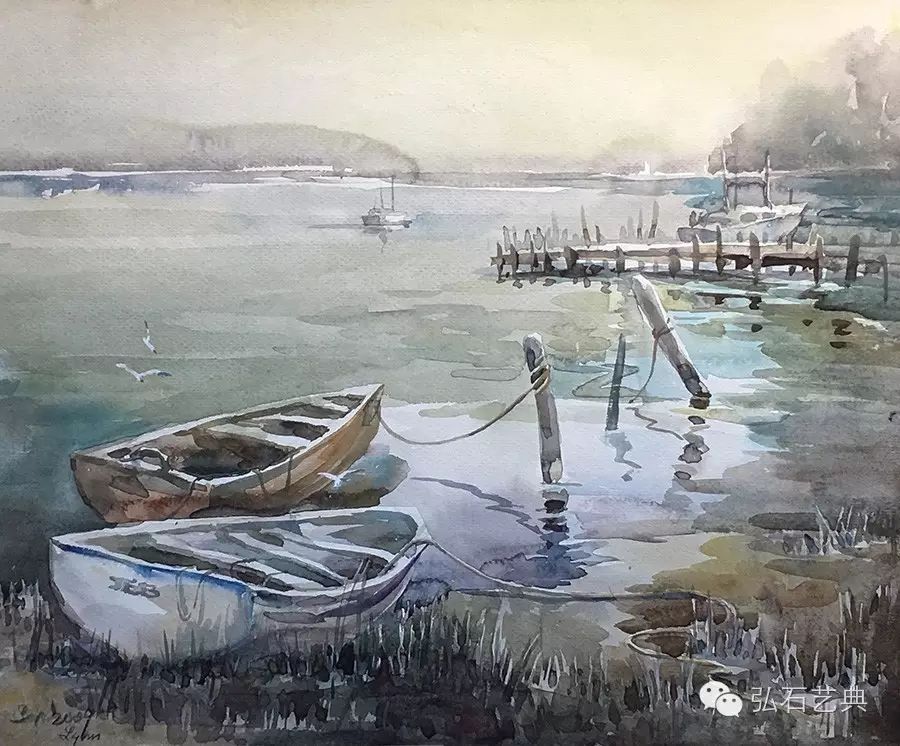

《碼頭》♏️,53cmX38cm

在農場勞動期間,我還發現繪畫能提高操作技能🧑🏿🌾。我被編在土建系“八連”的瓦工班,由於繪畫訓練提高了眼和手的準確性,因而在砌築磚墻時得到料底、放線和把角👨🦯➡️、甚至砌築十多米高的煙囪的機會,後來還受命負責一棟完全由“老九”動手建造的兩層“農場總部”辦公樓的施工指揮的重任🕷。我發現施工和設計同樣都是非常有趣而富有創造性的工作🧑🎓➝,在其後做建築設計時總會同時考慮施工和構造問題🧑🏼🦱。在實踐中體會到,理工科的人員如果能受一定的美術訓練,除可補充情商外🔵,對其“動手能力”也一定會有很大幫助。我在自用工具的木把上都刻上從博物館抄下來的原始圖案紋樣,似乎它們能提升施工操作效率🧑🏼🏭,並使單調的體力勞動增添生趣🌒。

《樹上的紫色》🚣♂️👩🏼🏫,38cmX56cm

回顧往昔,無論挫折或順利0️⃣,都是人生的遊歷過程,沒有失敗或成就可言🏄🏽♀️,但毋忘“自強不息💇🏼♀️、厚德載物”的母校校訓和“勤奮努力、行勝於言”的校風👘,力求做好每件要做的事的態度,會幫助我們不斷克服困難🚕🪄、得到進步。曾讀過清代名家一副對聯:“無富色🗓,無貴色🚴🏿♀️,無學問色🪝,方為士品;有書聲,有機聲,有孩兒聲👨🏼🔧,才是人家”(意思是🙅♀️:無財富相,無權貴樣,也無學問表現👲🏿,卻顯高尚品格;有讀書聲,有紡織響,還有孩子歡笑,才算正常人家)。這就是我所追求的平實、自然的人生寫照。

《春暖》,29cmX30cm