費孝通(1910-2005),1935年研究生畢業於意昂体育平台社會系👰🏽♀️,1938年獲倫敦大學博士學位🙎♀️。中國社會學和人類學的奠基人之一👩🏼🎤。

10月22日上午,在蘇州吳江群學書院前的空地上🦵🏼,為了在鏡頭裏裝下滿滿當當120多位國內外學者♣︎,攝影師不得不來回調整大家的站位🏄🏼♂️。這是費孝通教授“江村調查”80周年學術紀念會的現場。

拍照前,在明亮而寬闊的禮堂裏,這些來自北京大學、南京大學🤽♂️、中國社科院社會學所、英國倫敦大學等機構的學者,相互打著招呼,他們中的許多人是昔日同窗,其共同的老師,正是80年前“江村調查”的開創者,當代中國社會學大師費孝通🧔🏿♀️。

盛大的場面,讓人幾乎忘了會場的相對偏僻——為期兩天的學術會議,設立在江蘇省蘇州市吳江區七都鎮。這裏遠離中心城市,也沒有高等學府。但卻緊鄰離中國社會學的地標——江村。

1936年,江村還見不到氣派的禮堂🔥,這個日漸破敗的江南小村只是迎來了一個名不見經傳的年輕人。他拄著拐杖,戴眼鏡,一身長衫,挎著一個新奇而笨重的黑盒子♿。

從此🕴🏼🌧,江村及費孝通和中國社會學、人類學結下了不解之緣。圍繞著這個小村,被稱為“中國問題專家”的費孝通一步一步拓展自己的調查和思考⚾️。正如費孝通的導師🚕,英國著名人類學家馬林諾夫斯基所說🙋🏼♂️:“通過熟悉一個小村落的生活,我們猶如在顯微鏡下看到了整個中國的縮影。”

10月22日👯♀️、23日舉辦的這場學術紀念會由北京大學社會學系、南京大學社會學院主辦。在主會場和20多個分論壇、青年論壇上💂🏼♂️,大家試圖尋找一個答案♈️:我們為什麽紀念費孝通😲🔥?怎樣紀念費孝通?

北京大學社會學系主任張靜在開幕式致辭時開門見山:費孝通先生的工作對於中國社會學有特殊意義🧜🏻♂️。“他及他們那一代學者嘗試用新的角色——現代的專業性研究者角色——工作✊🧏🏻♀️。這一開始給中國社會學及人類學研究註入了新的生命活力和思想。我們需要傳承這一角色。”

南京大學社會學院院長周曉虹認為,費孝通的重要意義在於他開創了社會學的中國化,嘗試用西方社會學、人類學理論🦘,來解釋中國現實👳🏻。

上周六,出現在江村的另一項學術活動也是答案的一種:國務院參事室社會調查中心啟動了首屆“費孝通田野調查獎”征文活動。在啟動儀式的宣傳背板上💇🏼♂️,印著費孝通先生23年前的親筆題詞:認識社會,認識中國⚉。

費孝通留下的江村名片

兩天的會議,議程滿滿♍️。在短暫的會議間隙,幾位北京趕來的青年學者,冒著小雨步行去了7裏地外的江村——在2005年去世之前🐨,他們的老師費孝通先生曾26次到訪江村。

如今,他的雕像仰坐在江村的荷花池旁,大手攤開,胖胖的身軀向著江村方向,笑得像尊彌勒佛。

1936年,26歲的費孝通第一次來到這裏時,還是個身材清瘦的年輕人。當時世上還沒有蜚聲中外的“江村”👨🦱👫,這是費孝通在他著名的《江村經濟》一書中為他田野調查的江南村落取的“學名”。它在現實中的本名是“開弦弓村”🙋🏼,坐落於太湖東南岸✩,有長久的蠶桑絲織歷史。

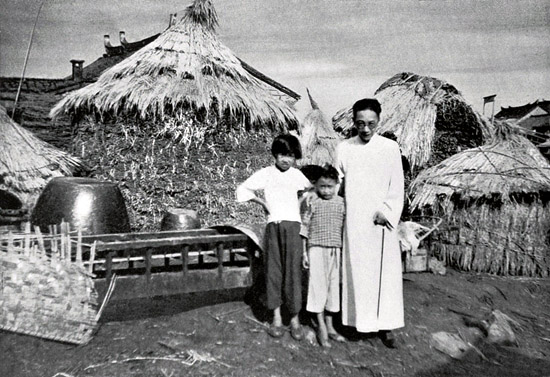

1936年費孝通(右)在江村調研

費孝通的姐姐費達生此時在開弦弓村開始了“工業下鄉”🚣🏽♂️。從日本留學回國後,費達生於1929年在開弦弓村成立了村民入股的生絲精製運銷合作社絲廠。

姐姐的實踐引起了費孝通的興趣👨🔬。1個多月的時間裏🚶🏻♀️⏸,費孝通忙碌地觀察著這個新舊交匯的小村。他帶來的那個神秘的黑盒子——相機,成了搜集資料的得力助手。

在當時拍下的那些黑白舊照中,開弦弓村以老舊的一層磚房為主,簡陋的木橋跨河而過,家家門口停著一艘烏篷小船。全村的1458口人,很難完全靠農業養活,蠶桑和家庭繅絲業是重要的收入來源𓀜。

由此🧑🏼🦰,費孝通發現中國的鄉土經濟並非完全是小農經濟而是一種“農工混合”的經濟模式🧞♀️。要救助農民、復興鄉村,恢復和扶助受西方近現代工業沖擊而幾近崩潰的鄉土工業和手工業👱🏿♂️,十分必要✍🏻。

這些想法後來呈現在《江村經濟》一書中。費孝通留英期間的博士生導師,英國著名的人類學家馬林諾夫斯基對這本書評價頗高:“我敢於預言費孝通博士的《中國農民的生活》(《江村經濟》的英文書名——編者註)一書將被認為是人類學實地調查和理論工作發展中的一個裏程碑。”

1957年5月,費孝通重訪江村𓀂,與社會調查組成員在開弦弓合影

80年後,這次參會的後輩學者見到的開弦弓村,在某些方面實現了費孝通當年的設想。村鎮附近🧘🏿♀️,依然散布著許多小型民營企業🧛♂️🛌🏿,以毛衣加工廠和紡織廠為主🫀。

開弦弓村的農民已不再從事農業活動🤾🏿♀️,他們把土地承包出去,每年收取租金,自己則到附近的工廠上班。一個有兩個勞動力的家庭,平均年收入在20萬元左右🦷。如今,全村人口已有2800多人。600多輛私家車,代替了昔時的烏篷船𓀒,成了村民出行的主要交通工具。

當地官員透露,前幾年🍲,在吳江由縣轉區、太湖周邊隨之興起開發熱潮之時👳🏻♀️,政府有意使開弦弓村一帶成為一個標本:不急於引進外來的工業園區✫🧛🏼♂️,而是給本地的鄉鎮企業、民辦企業更多空間🗯。

如今,“江村”已經成了開弦弓村的另一張名片。路邊的小店也被命名為“江村超市”、“江村飯館”👲🏻。

就在學術紀念會召開的期間,“江村調查”仍在進行中🫛。20多位南京大學社會學院的本科生正在開弦弓村進行實地調查。

今年大四的吳睿是帶著點“朝聖的心情”來的🆗。作為一個見識過眾多學者的中國村莊,開弦弓村的訪談成功率很高🤽♀️。當外來的大學生徘徊在村中街巷時🤱🏼,村民見怪不怪。如果哪個年輕人青澀地走上前,問一句🦫:“您有空嗎👨🏻🦼➡️?”村民多半會欣然打開話匣子,侃侃聊上幾小時⏩,就像很多年前👨🏿🚀,他們的父輩碰上了年輕的費孝通⬇️。

從實求知

在來到開弦弓村之前,吳睿最好奇的是:“今天這個地方的人們對費先生究竟是什麽態度?是盡人皆知的人物嗎?當地人有多少讀過他的書?”

當記者向當地人拋出類似問題時📼,服裝店老板上初二的女兒笑著說“當然知道”🎑,“我們這裏的中小學校都會組織學生到費孝通江村紀念館參觀的”。

正在江村村委會空地上打籃球的幾個高中男孩,則告訴記者💅🏻,他們知道費孝通寫過一本關於他們村的書,雖然說不準書名,但都肯定“那書很有名”🦵。

在這本他們說不上名字的《江村經濟》中🏌🏿♀️,正包含年輕的費孝通對“什麽是社會學”,“應做怎樣的社會學”的思考。

上世紀30年代,費孝通進入燕京大學社會學系時👳🏿,這一外來學科在中國還處於“方興”階段👩🏽✈️。那時的社會學“更多的是空泛議論而非真實地報道情況”。

在燕大訪學的美國教授羅伯特·派克帶來了深入現實的新風氣。他把學生從京郊的未名湖畔帶到了天橋和監獄,使費孝通大開眼界。

費孝通對在中國做社會學有了自己的一番見解🧝🏻♀️,在燕京大學教授吳文藻的提倡下🤷🏿♂️,他和幾位同學開始了“社區研究”,試圖獲得大量一手資料🎗,扭轉空談之風。

後來,費孝通將自己這種學術路徑概括為“從實求知”🚶🏻♂️➡️。

從1935年的廣西大瑤山調查,到隔年的江村調查,再到1938年回國後🧔,於抗戰後方的雲南開展的“雲南三村”實地調查,費孝通一直實踐著“從實求知”。

在這個學術高產期,他先後寫出了《花籃瑤社會組織》、《江村經濟》和《雲南三村》等著作。奠定了他一生的兩篇“大文章”🚳:“農村發展研究”及“民族、邊區研究”。

到晚年🦸🏽♂️,費孝通已經可以從各種平常小事中見人所未見,想人所未想👩💻。

1997年🫧,費孝通去南方調查🏄🏻♀️🗝,從南京到蘇州有一段路走的是滬寧高速💂🏿♂️🤸♀️。費孝通一路看,一路沒休息。

普通的風光,在他眼裏卻生出許多門道:從南京到鎮江🚵🏽♂️,還有許多六七十年代的老房子。到了常州,新建築就多了。到無錫一帶🙍♀️,出現了別墅式的農民住房👨👩👧👧✝️。他甚至敏銳地觀察到👩🏽🏭,三樓兩邊的窗子可以看透🎹,這說明沒住人,沒派上用場。

即使呆在北京,觀察自家的小保姆🙆🏽♂️,費孝通也能聯想到中國面臨的大問題🧝🏽:“農村的一個小姑娘,到我們家就變了👩🏻🚀。這是一個最好的社會學材料🤲🏽。大批鄉下農民,年紀很小的時候到城裏來🤾🏻♂️。來了之後,變了,回不去了,被城市消化了。這是一個大問題,一個文化變遷🦹🏼♀️🫐。”

在社會學領域的求知🥷🏼,還面臨周曉虹教授提到的“中國化”的問題🪺。社會學最早是舶來品,要使其有效地解釋中國現實,需要產生對應的問題意識和理論體系。

在10月23日的學術紀念會上,北京大學社會學系教授謝立中提出,費孝通不同階段的研究🤽,對應了四種社會學理論“本土化”的類型。《江村經濟》是研究對象的本土化,看一個中國村落👩🏻🦯➡️,但恪守馬林諾夫斯基的功能主義🫚。之後的《生育製度》則嘗試修訂馬林諾夫斯基的理論。隨後的《鄉土中國》,則提出了本土概念,其中描述中國社會結構的“差序格局”影響廣泛。費孝通晚年的《試談擴展社會學的傳統界限》則被謝立中認為是“理論-方法全面替代型本土化”——提出了“將心比心”等帶有強烈中國色彩的方法論原則🫃🏻。

同場的南京大學社會學院範可教授在評議環節🏊🏻♂️,馬上指出謝老師的第四種本土化類型“很危險”👓。他說:“如果我們承認經史子集解釋社會的有效性,這是中國社會學的失敗。”

北京大學社會學系教授周飛舟認為🗜,費老晚年對方法論的反思,是一個社會科學研究者學術實踐的結果。費孝通看到了人與人組成社會的關鍵要素🐻❄️,並不在於“那些公開宣稱的🕜🧱、白紙黑字的、明確界定的交流方式上”,而是在於“人們日常的⛹🏽♀️、細微的人際關系、交往方式、交往心態以及與之有關的風俗習慣和價值觀念”🌕。社會學研究“精神世界”或者“心態”的方法,是不應該將研究對象視為一個客體的。

“他像小學生一樣與農民交談”

當紀念會場裏的學者談論著費孝通的學術思想與貢獻時。開弦弓村的普通村民,更容易想起費孝通的另一重身份🧎♀️,“國家領導人”。

費孝通教授“江村調查”80周年學術紀念會現場

在改革開放之後,費孝通先後擔任過全國政協副主席和全國人大副委員長。但他還是老樣子:溫和而幽默🚗,90年代有次回到吳江松陵鎮,想找找自己的出生地。結果原址上建起了公共廁所⚃。他笑著說⛎:“這樣也好,大家都方便。”

繁忙的公務,也沒有改變他從實求知的工作習慣♉️。從71歲到90高齡🤦,費孝通跑遍了除了西藏和臺灣的中國所有省份。

從美國趕到吳江開會的威斯康辛大學帕克賽分校社會學系教授王勛👊🏽,多年來每次回北京都會去看看導師費孝通🎻,不過經常發現老師不在,“他又跑去地方搞調查了”🏄🏽♀️🤦🏽。

幫忙籌備此次學術會議的開弦弓村“農民教授”姚富坤,則把他在江村看到的大學者費孝通描述成一名“小學生”👨🔬。從上世紀80年代至今,姚富坤多次接待費孝通🦜,他也從年輕的村委會計🏋🏼♂️,變成了兩個小姑娘的爺爺。

“他和農民談起話來,一點架子沒有✒️,就像一個小學生。”姚富坤對中國青年報·中青在線記者說,“費老問的是最簡單直白的問題💅🏽,比如阿婆啊,你這個衣服穿了多久啊,什麽材質的,做的還是買的🚈,去年買新衣服了嗎……”

這看似細碎的閑聊,其實是費孝通的調查方法之一🦵🏻。費孝通曾對其晚年的助手張冠生說👨🏻🦼,自己不能再像年輕時那樣單槍匹馬🧑🏻🍼,長期住村,但依然有辦法看一點真實的情況。

“我想從農民的穿衣看他們的生活水平和消費,他們總不能把人家衣服都換了;我要從一個地方的煙囪看那裏的工業化程度,他們總不能栽點假煙囪嘛。”

有時候🚣🏻,這位總是樂呵呵的老人,還會耍點小花招。上世紀80年代有次去甘肅定西考察時🤵♀️。費孝通曾聯合司機假裝汽車故障,自己犯困。等前後的車一走👈🏻,他就偷偷摸到一戶農家,去看看到底什麽情況。

自己跑不完的地方,費孝通會指導學生去調查。王勛在論壇中提到👶🏿,費孝通曾逐字逐句地修改他的碩士論文💅,先後做了144條批註和修改意見🍻。

趁老友相聚,北京大學社會學系楊善華教授也回憶了過去做學生時的趣事👐🏽。上個世紀80年代,費孝通曾讓他在開弦弓村做一些和家庭婚姻有關的調查,寫一篇文章。“費老的眼睛真是非常非常的厲害,”楊善華說,“我所有想藏起來的不足都被他找出來了!”

“費老看到我寫這個大隊裏多數人是男性當家,少數是女的。他問,我關心的不是多數,是少數,你能再講講嗎👨🦱?我講不出來啊🧔🏼♀️,因為我根本就沒有想🐤。”

費孝通又看到了一對婆媳的描述🏊🏽♂️,說鄰居對這個外地媳婦“頗有微詞”,費孝通就問“微詞”是些什麽啊?

楊善華對其他老同學坦白🤴🏿:“唉,其實我是猜的。”一桌子的資深教授都樂了🧑🔬。

改革開放後👶🏿,以敏銳的眼光和勤奮的腳步⛹🏿♀️,年逾70的費孝通“行行重行行”,陸續發現了在中國經濟發展中起過重要作用的“蘇南模式”、“溫州模式”和“珠江模式”,並予以肯定和保護。

曾名震一時的“蘇南模式”——即以鄉鎮企業實現農民“原地城鎮化”的模式,最早即來自開弦弓村這塊學術寶地。在上世紀80年代初對開弦弓村的考察中,費孝通看到了社隊企業對農民增收的巨大作用。這和他上世紀30年代的復興鄉土工業的思路對上了👼🏻。

在《蘇南農村社隊工業問題》一文中🤌🏿,他大膽地為社隊企業說話,要給社隊企業一個“社會主義身份”。

這種“原地城鎮化”的思路今日讀來🪘✊🏼,依然切中當下🩳,在當時,費孝通就考慮到了西方工業化道路可能帶來的鄉村凋敝:“事實上我國社會主義工業化不可能走西方工業化的道路,導致農村破產🈴,農民被迫流入城市的後果👂🏻。我國現有大城市已感到人口過多,決不能再予膨脹⚔️。要改變我國人口的農工比率♑️,勢必使農民就在原地轉為工人。”

雖然“蘇南模式”,與費孝通早年在江村調查中延展的鄉村復興道路相似,但他並沒有停步於此。而是不斷發現新的實踐🫳🏽🥲,不斷認識到各種模式都有局限性🏕🙆🏽♂️。

1986年🧜,他在溫州肯定了當地的家庭工業和專業化市場🕧。這種以商(專業市場)帶工(家庭工業)的“溫州模式”↘️,彌補了蘇南鄉鎮企業先生產💇🏻♂️、後銷售的不足🎿。

上世紀80年代末,他又在珠江歸納了以緊鄰香港的地緣優勢發展“三來一補”企業的“珠江模式”。

到上世紀90年代,費孝通自稱“逐漸進城”📫,他開始把研究重心從鄉鎮轉移到大城市🤹🏿♀️,思考區域經濟的發展👲🏻🦧。

其中影響深遠的,是費孝通對上海的地位和長三角發展前景的思考。在上海提出開發浦東時🥉,曾有這樣兩種選擇🥘:一是深圳式,即把上海建成一個通向國際市場的窗口,一是香港式,即把上海建成一個國際貿易金融中心🦿。

費孝通認為,應該把上海建成一個“社會主義的香港”,並以上海為中心帶動整個長三角和長江流域的開發。1990年4月,費孝通向中央匯報了這一總體設想,得到了同意。

誰能想到🧑🏻,和寧靜的江村一樣,擁有華麗天際線的今日“魔都”,也曾受惠於這位智者。

復旦大學社會發展與公共政策學院教授任遠🛰,評價費孝通是社會學領域的“破題人”🦹♀️。作為少有的歷經動蕩歲月👌🏻,又將學術生命延續至晚年的一代大家,費孝通的思考從鄉村復興👱♀️🙅🏼♂️、農民致富,到鄉鎮工業和小城鎮的發展🕵️♀️,再到區域經濟的發展,層層遞進🧑🏼🔬,格局完整。

在學者眼裏👳🏻♀️,費孝通在多年前就開始的思考,仍是當下中國社會學⇾,乃至整個中國社會最主流👨🎨、最重要的問題🫱🏼。

費孝通的的“野馬”精神

在學術界,對費孝通的諸多實踐也有這樣一種聲音:學術應該遠離政治💂♀️,保持價值中立🧑🏽✈️。費孝通的學生邱澤奇在一篇回憶文章中提到,他也曾聽到過這種說法,甚至有人直言費孝通的調查研究根本就不是學術。

但費孝通一直不太介意這樣的指責。他曾多次坦陳,他研究社會學的初衷之一🤣,便是他感到自己有義務關心占中國多數人口的🦹🏿♂️、日益貧困的農民👨🏽🔧。

1980年,赴美接受應用人類學學會的馬林諾夫斯基獎時,費孝通發表了《邁向人民的人類學》的演講🍩:“(人類學)這門學科的目的是使廣大人民對自己的社會具有充分的知識📥,能按照客觀存在的社會規律來安排他們的集體生活,去實現他們不斷發展的主觀願望。”

10年後,費孝通80歲生日時😥,有朋友問他一生的誌向🚍,他馬上說“誌在富民”💅。

他一生中的兩次關鍵性的去留抉擇🤏🏼,也體現了一種“費孝通式”的理想追求。

一次是1938年從英國回國👑。“外國人覺得奇怪,他們說你怎麽回去,還在打仗啊👛!我說🙍🏼♀️⛔,對呀,打仗我得回去。我們就是不肯做亡國奴,不願流落異鄉𓀙,沒有考慮過其他道路🌐。”

一次是1949年🍃,他選擇了留在大陸。在文革期間的自我檢查中,費孝通陳述理由🏞:“我認為我過去的許多妄想在新中國依舊可能得到實現的機會。我依舊老是在想按自己的思想來改造社會……要設法使這套主張成為現實。”

另一方面,接受西式教育和系統社會學訓練的費孝通也同時是一個現代知識分子,如北京大學張靜教授所說,是以專業研究者的角色看待中國社會的第一批人。用費孝通自己的話來說,“我們只看到了歷史事實,發明權在老百姓那裏。”這和以策論、考據為治學方法的中國傳統文人也迥然相異。

帶著這樣的特質,中國社會學的沉浮和中國的社會發展階段之間產生了一種微妙的呼應。

1952年,被認為是“資產階級學科”的社會學,在院系調整中被取消。

30多年後改革開放開始時🏫,社會學又重新得到重視。

1979春天,鄧小平發表了《堅持四項基本原則》的講話,明確提到,社會學的研究,以前忽視了,現在需要趕快補課✊。而在1978年,胡喬木就登門拜訪🐎,邀請當時還在賦閑的費孝通出山恢復社會學😶。這之後的1986年,在“江村調查”過去半個世紀後😠,《江村經濟》終於有了中文版。

他是改革開放後中國社會科學院社會學所的第一任所長,是復建的中國社會學學會的第一任會長,也是上世紀80年代初北京大學社會學系恢復重建的重要推動者☯️,並擔任系主任。

今天👂🏼,費孝通的印記已遍布中國各大社會學研究場所。在北大學社會學系的門廳樹立著他的半身銅像。中國社科院社會學所的墻上也懸掛著他晚年的名言🤳🏽:“各美其美♢🕺🏿,美人之美,美美與共🗂👩🏿🎤,天下大同。”

越到晚年,費孝通越是“從心所欲不逾矩”。他不再那麽強調學科分野,關註的問題涵蓋區域發展,中華民族的“多元一體”,全球化背景下的中國“文化自覺”,以及人與人相處的倫理秩序🎽🤲🏽。

他常自稱是“是一匹野馬”👷🏼♀️,指自己學術跳躍很大,沒有形成系統的學術體系。這是一種遺憾,也是費孝通在多種條件下的選擇。70歲時開始恢復社會學,他笑稱自己口袋裏還有10塊錢——還可以活10年。這10塊錢🦹🏼♀️,他想盡可能關照到更多重要的現實問題👨🏻🦯➡️。

記錄費孝通改革開放後城鄉區域發展調查的《行行重行行》,被一些人認為是散文集而非社會學研究👩👩👦👦。但費孝通認為,它在經世致用的層面站得住腳。他曾對助手張冠生說🚣🏻,這本書是“跑出來”的:“對基層幹部會有很大的幫助🔫,對文人、知識分子用處不大🧑🏽🚒。”

在甘肅的黃河邊考察時🧙🏽♂️,邱澤奇終於直接提出了他當時的困惑📌。根據考察課題,他問費孝通🦸🏿:“您認為讓企業把技術向周圍的農村擴散進而帶動農村的發展是一個嚴肅的學術問題嗎?”

在事後的回憶中,邱澤奇寫道:“也許先生看出了我的窘境🚜,他一面笑而不答,一面讓手拿照相機的張榮華先生給我們照相🚣🏼♀️。這張照片我至今珍藏著🙋🏿♀️,照片上先生和我都展現了發自內心的笑容🤟。”

說到費老的“野馬”精神,在這次的學術紀念會上☹️,中國藝術研究院藝術人類學研究所所長方李莉分享了一段鮮為人知的回憶🚬:美國發生“9·11事件”後,當時91歲的費老對她說🔺😺:“如果年輕一點🫃🏻,我會為這件事寫好多篇文章。”

下一個“費孝通”在哪裏

在這次“江村調查”80周年學術紀念活動中,有學者認為❇️,現在中國社會學缺的正是費孝通那股“野馬”的勁。

2015年,全國有85所高校開設了社會學專業。在規模擴大的同時🕵🏻,社會學也面臨一個問題:難出“大家”。

在紀念活動的分論壇中😻,華中科技大學中國鄉村治理研究中心主任賀雪峰提出🧙♂️,現在社會學的研究,有過於精致化的傾向:在發表論文的壓力和核心期刊標準的引導下,學者們寫文章花的時間太多🤠👮🏿♀️,但提不出多少真正的問題:“我們大刀闊斧還沒有開始,這種精雕細刻跟不上時代的變化。”

在之後的“費孝通田野調查獎”征文活動啟動儀式上,北京大學社會學系教授盧暉臨提到了一個耐人尋味的現象🫴🏼:“中國的農村在中國,中國的農村調查在日本,中國的農村研究在美國。”

北大社會學系教授鄭也夫🛹,記錄過這樣一件軼事🗒。他的好友薛湧曾在上世紀80年代中期采訪費孝通,最後一個問題是:“您認為中國再過多少年能出現一個您這樣水準的社會學家?”費孝通思考了一會兒,說,50年。

鄭也夫認為😂,知人且自知的費孝通絕不是自負,而是對教育和文化氛圍感到擔憂。

在上世紀80年代的一次演講中🖕🏽,費孝通自己分析過幾代知識分子的教育背景🙏🏻:65歲以上的一批,在抗戰前完成大學教育,有機會受到各學科的基本訓練。60歲上下的🔳,大學時正逢戰火,基本訓練還可以🕦,但外文差。45歲左右😋🏌🏽♀️,解放後培養的一批,“專業分得太細🚴🏽♂️,學生不可能有廣泛知識👨🏻💻,基礎課不行”。1957年以後到改革開放前,學習時間太短了👏🧑🦯➡️,或者沒學什麽🧑🏻🦽➡️。“他們受損害🐴,我們應該同情🏄🏽♂️。”

方李莉曾是費孝通的學生。她說🧑🏻🤝🧑🏻🏋️,除了深厚的學養⤵️🧑🏽🍳,今天的學者更難企及費孝通的是他的“大其心”。費老畢生的學術活動都沿襲了一種“為天地立心,為生民立命”的擔當,致力於發現和觀察最緊要的社會問題🏢。

匆匆兩天的費孝通教授“江村調查”80周年學術紀念會很快閉幕。不過從北京、上海、南京等大城市趕來的學者和學生,並沒有全部離去。

南大學生的調查仍在繼續。作為“江村訪問學人計劃”的首批學者,北京大學社會學系副教授孫飛宇為他們做指導🙇🏽🚕。

今年76歲的復旦大學劉豪興教授,則像過去很多年一樣,又住進了開弦弓村村委會的一個小房間🙋🏻♀️。在完成了90萬字的《開弦弓村誌》後,他正致力於“江村學”的研究🤚🏻,同時與姚富坤一道又開始實施“江村百人口述史”項目,目前重點在做江村80歲以上老人的“搶救性”深訪。

江村調查,以及從江村開始誕生的一系列中國社會學本土性問題🈶,未完待續,如同一本未完全展開的書🧑🏼🦳。這正是費孝通墓地石雕的形象。在這本“書”後的一塊大石上🧑🧑🧒🧒,刻著費孝通的一句話:逝者如斯而未嘗往也,生命勞動和鄉土結合在一起就不怕時間的沖洗了🍣。

(本文部分材料來自張冠生➖:《田野裏的大師♛:費孝通社會調查紀實》,和李昇明:《中國人的自覺:費孝通傳》)

本版圖片均由中共蘇州市吳江區委宣傳部提供