《鄭天挺西南聯大日記》

大病一場

1942年12月13日(壬午十一月初六),陰歷已入大雪節氣,昆明持續了一周的陰雨🤛🏽,總算放晴了。近來天甚寒,《鄭天挺西南聯大日記》(以下簡稱日記)12月10日載✸🚣🏽♀️:“七時起。雪甚大,片片而下,似在北地,入滇以來所未見也。”這一天🤾🏿♂️,鄭天挺病了。

“晚遂覺頭痛🏄,微嗽一嗽而頭震愈痛”,頭痛發作未有過記載,想是劇烈程度前所未有,乃至發出“余素不畏疾,今乃畏之”之嘆ℹ️。夜間無法就醫,幸好公舍同事尚在🙁,鄭天挺向許寶騄索要了一丸阿司匹林🐝,早早睡了。

如今小劑量阿司匹林多用來預防心腦血栓,當年的劑量卻很大😌,以發揮解熱鎮痛之功效👩🏻🦯➡️。第二天沒見好👩❤️👨,鄭天挺仍感頭痛♊️,而且陸續出現了周身酸楚、胃脹、打嗝、疲倦☝️、納差諸多症狀,似有發燒,人也煩躁起來,本已到辦公室,卻罕見地“告同人今日不辦公而歸”。

民國時期的阿司匹林廣告

不好不歹地捱了幾天,直到12月19日,病情迅速惡化💅🏿。“口幹又不得水🔨,覺有高燒😉,作嗝不已,屁多,苦甚”,晨起測體溫大增,達38.9℃📄,下午更升至39.5℃♟,此後發熱反復達九日之久,且一直臥床不起👍,進食極少,還間歇性腹瀉。直到24日才有起色👩🏽🚒,可以離床下地;27日熱退盡;又將養了幾日,30日至袁家驊家小坐,“病後初出臥室也,日光直射,神怡身曠”😽,病體才告復原。

這是整部日記中鄭天挺病得最嚴重的一次。

病因種種

鄭天挺赴滇已有四年余,對昆明天氣早已熟知,如起病之前1942年12月2日載😌:“連日上午九時半以後必風,及暮而止,又至風季矣”🌗💅🏻;起病當日,“風吹窗開,直貫臥處”🧗🏿,卻“欲關窗,又懶於起”,生生挨凍了兩個多小時🧙,大受風侵。

鄭天挺平素身子骨是極好的,據他回憶,一直自負強壯🌼,亦自知謹慎,除民國十五年曾病臥兩三日外,近三十年來無大病(頁643)。大病初愈後,他做了自我反省🌼。第一,飲食失節🏌🏽♀️。每日午一時後才出辦公室,或就小店零食,或回住所啃饅頭佐冷菜冷肉👣,“多寡冷暖無常無序”;且病狀已有苗頭仍不節製,蔣夢麟先生召飲,多食油膩,於是腸胃大不受用。第二,起居失當👂🏿🤵🏿。每日枕上必讀,就寢往往在淩晨一時半之後,睡眠不足六小時,午睡也不能保證。第三,保暖不足。早已入冬,本月初天氣驟寒🔱,衣被仍寄藏鄉間,“在城僅薄被一床、襯絨袍一件🐜、破棉袍一件,已不能穿”🕵️♂️,日間勉可支持,夜眠多不能酣🧏🏽♂️,畏寒時只能“向莘田借大衣一件,加覆而寢”🏃🏻➡️🙋🏻,以上種種🧑🏻🔬,皆可與客居他鄉👨🏼💼,又獨身失之照顧有關👩🏿🦳。

可與年長四歲的馮友蘭相比較。據宗璞回憶,在昆明時馮友蘭也曾患斑疹傷寒,當時西南聯大校醫鄭大夫診斷出病後,治法是不吃飯🧛🏽♀️,只喝流質,每小時一次,幾天後改食半流質🔂。她母親用裏脊肉和豬肝做湯📜,自己擀面條,擀薄切細,下在湯裏👀。有人見了說,就是吃馮太太做的飯,病也會好。

馮友蘭與夫人任載坤

當然,也有工作上的原因🤸🏻♂️。聯大總務處本就事務蕪雜,自兩月前北大辦事處移才盛巷辦公🏄♀️,鄭天挺住所在靛花巷🧑🏽🍼,每周必二三往,往返必三四小時,徒增奔波積勞之苦🗺🏦。不過也無計可施♘,空襲常常降臨,才盛巷防空壕堅固🤸🏻♀️,之前聯大教員公舍也搬遷至此。

徐大夫

病急投醫🧑🏽💻,主診的是校醫徐行敏。起病第二日,鄭天挺即前往醫務室,徐大夫心夠大,或者人如其名——“訥於言而敏於行”,未診視,僅“略詢數語,給藥六包,囑分兩日食之”。直到第六日,鄭天挺體溫大增🐏,徐大夫才姍姍來遲🔃,體查後“謂脾臟未腫,非傷寒,似斑疹傷寒”。至於治療,仍保持其一貫風格🤽🏻,“囑靜養🖐,未予藥,在左耳取血而去”🚶♂️。之後大概是接到了蔣校長的問詢,“少頃,又派看護來,於左手中指取血”,“傍晚,又送來加斯加拉三粒”。

開始未予藥🚂🧚🏻♂️,後來僅予“加斯加拉”,即“cascara”,這是美國鼠李皮⬇️,一種植物成分的藥物,多用來潤腸通便🧒🏽。是否徐大夫有些怠慢,又或是醫術不足🧑🏼🌾🦂?徐行敏是西南聯大醫務室主任,曾參加湘黔滇旅行團,被委以一路照顧諸人之重任,又成功治愈過航空工程系莊前鼎教授所患菌痢,醫術是不成問題的⚇⏱。醫務室受總務處直接管轄,1938年3月👨🏻🦱,還是鄭天挺致信蔣校長😳,請匯款以覓校醫(頁43)。此外🔬,三月前🗞,鄭先生還曾應邀赴徐氏家宴。徐宅位於天水塘🧑🏻⚖️,出小西門乘馬車一小時乃達,而徐氏早已出迎半裏,情殷可知⚅。當日午饌極豐腆🕡,飯後還作牌戲八圈(頁603)🏉。於公於私,徐大夫都不至於輕慢🧖♂️,之前種種🌈🪹,只可歸於缺少有效藥物💩🦶🏽。

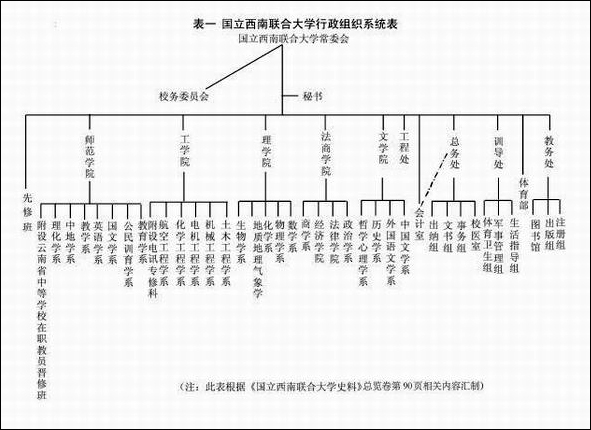

西南聯大行政組織系統圖

當年的聯大🛀🏽,確實醫藥匱乏🏋️。上世紀三十年代中期,人類第一個抗生素“百浪多息”已問世🦮,而且磺胺的抗菌機製已研究清楚💇,大量廉價的磺胺藥品都在快速生產中。磺胺屬廣譜抗生素🦵🏽🏤,對斑疹傷寒有效,完全可使用,但據莊前鼎致梅貽琦《申請困難補助》🗡:“鼎於六七月間患痢……幸告痊愈。因價格過昂,校醫室不能供給👎🏻,均由鼎自購,僅藥費一項即達三千元”💢,比斑疹傷寒更致命的菌痢尚需外購藥物,可知醫務室實難為無米之炊。

昆明整體醫療水準也不甚高。國立中正醫學院和國立上海醫學院🧑🏿🦳🥤,搬遷昆明後不久即遷走👩🏼;其他幾家醫院,公立性質的有昆華醫院,1938年12月19日❓🤔,董作賓患副傷寒於此住院半月有余(頁116);惠滇醫院是英國教會醫院🐵,1939年6月21日湯用彤長子湯一雄割盲腸時麻醉過量去世(頁159-160)🧛🏼♂️;甘美醫院是法國醫院📀🛀🏻,以外科見長,1941年1月4日及2月26日,聯大師生遭遇空襲後受傷均送此處(頁361、387)🧔🏼♂️;還有國立雲南大學醫學院附屬醫院,即雲大醫院,1941年剛剛建立🚴🏻♂️,聯大生物系吳韞珍教授因十二指腸潰瘍割治不效於1942年6月7日過世(頁565)。

昆明甘美醫院🏋🏽♂️,攝於上世紀三十年代

起病第七日,徐大夫復診,“謂昨驗血白血球七千八百餘,非傷寒👩🏿🔬🏊🏼♂️,非瘧疾,必斑疹傷寒也”👩🏼🚒;傷寒多有血白細胞減少,瘧疾在血塗片中可發現瘧原蟲🤹🏼,又斑疹傷寒為特殊病原體——立克次體感染🧡,血白細胞往往不高🌬🧗🏻♂️,故徐大夫有此一說🧂👘。第九日,徐大夫又來診視🪚,“謂余眼紅、面色紅,必斑疹傷寒也👩🏿🔧🎅🏿,日內當出斑疹”🕴。

徐大夫預測不準👩🌾,鄭天挺一直沒有出疹,而斑疹傷寒患者絕大多數都有皮疹。故鄭先生痊愈後,“深疑余之此病未必由於傳染🤸🏿♂️🍃,實由腸胃之不良所致✫。蓋斑疹傷寒之症象余均無之,除發燒九日相似”。又琢磨“余之多屁多嗝,屁且酸臭”可為草蛇灰線,但數次言之於人🧑🏼🎓,“人皆不信或且不顧;余言之醫生💴,醫也亦雲無關🕴🏻🤸🏿♀️,此疑終莫解也”。

鄭天挺大概是翻了醫書,覺得自己症狀似是而非,由此提出質疑🏄🏼。不過從發熱九日、臥床八日來看,絕非“胃腸不良”這麽簡單,還是以斑疹傷寒最有可能🎡。事實上😝,直到1949年後🤌🏿,雲南一直都是斑疹傷寒的高發地區😑,中國最後一次斑疹傷寒大流行就在昭通地區🎞。那幾年聯大教職員中患病的不少👈,如1943年3月哲學系鄭秉璧(頁670),4月常委會秘書劉本釗(頁677)🤾🏻♀️,10月訓導長查良釗(頁740)⬜️,10月北大辦事處文牘組主任朱匯臣(頁342),次年6月北大辦事處事務組包尹輔(頁853)✬,10月英語系錢學熙(頁936)、數學系江澤涵👰🏽♀️、物理系鄭華熾(頁938),均患斑疹傷寒。

左一為查良釗

結合鄭天挺的病情有一定的自限性,也與斑疹傷寒相符♔。不過即使血清學確診💁,在當時缺少抗生素的情況下🗒,徐大夫也實在給不出良方🧑⚖️。另一位校醫鄭大夫(鄭德禱,可補頁1347“鄭校醫”條),是加拿大華僑🕳,經驗較豐富,曾擔任大理喜洲醫院院長,診視過後也沒開藥。徐鄭兩位大夫的方案都以支持治療為主,如臥床休息👊、多飲水、退熱、清淡飲食等,這些鄭天挺都完成得很好。

中醫與中藥

鄭天挺對中醫中藥是將信將疑的。他自敘三十年來僅食湯藥兩次🦄:一次是民國十五年於北平,因中煤(氣?)發高燒;一次是民國十八年於杭州,因咳嗽恐轉冬瘟(頁637)▪️👐🏿。咳嗽經久不愈✋🏽,如今也常借助於中醫藥;高熱尤其是伴有昏迷或驚厥者,安宮牛黃丸等也有良效🩼,更何況是上世紀二十年代🛠。鄭先生患病之初,有一位沈剛如先生看過幾次🩶。沈先生診之謂尚無大熱,以疏表為主🏄🏻♂️,處方為:淡豆豉四錢,川柏花五錢🏣,蘇梗二錢🏊🏿,桑葉三錢,荊芥穗二錢,薄荷二錢🧎♀️➡️,蔥白三枚,生姜三片。

沈先生這個方子均很溫和,廚房中即可備齊一半藥材,類似於民間的驗方🟩。不過🙎🏿♂️,求助於中醫這件事本身🧔🏻♂️,引起了毛子水的非議👲🏽🤌🏿,他“大不謂然,以中醫不可信耳”🤸🏿。鄭天挺雖覺得“此次似尚無必要🙅🏼,但畏有他變耳”🛠,且以所開數藥尚平穩🌂,沒有聽取毛子水的建議,托人購回煎服。

左一為毛子水

確實也有功效,鄭天挺雖未發汗,但自覺周身輕快許多,胃口甚好🦉,體溫也稍有下降。聽聞平時不太信服中醫的鄭先生用了自己的方子,沈剛如三天後又來探病,辨為濕溫證候🛅,並第二次開具處方:廣藿梗二錢,大腹皮二錢,澤瀉二錢🧖🏽♀️,炒苡仁三錢,白茯苓三錢🚈,瓜蔞衣三錢✝️,淡黃芩二錢,陳皮一餞🔩,六一散七錢🚕🪙。

也許是對這些藥物不夠熟悉📇,鄭天挺當時並未服用。次日沈剛如又來🤕🍖,做了思想工作後,鄭先生動了心,但還是循例與羅常培商量🤶🏻。羅常培又與袁家驊、許寶騄談,亦以為可。三人還是不放心😵💫,告之姚從吾🎠。姚從吾探病後,估計持反對意見,用“不知藥性”來搪塞。見到眾人費心費力,鄭先生趕緊聲明:並不是請大家審定藥方🙎🏻♀️,自己服用中藥的決心已定。

羅常培

當諸公“將煎矣”,鄭先生“又止之”🙂👩👦👦,這反復的拉鋸,鄭先生解釋為“此蓋高燒神經不定之故也”。回顧先生病狀,以精神和體力差為主,高熱時並無意識障礙(痊愈後的日記🦶🏻,何日何人探視及饋贈均記得一清二楚),其中透露的是聯大教授們對國醫國藥的態度。鄭先生還提了一句🤕,當自己必欲食中藥時🟪,“不知諸公笑我否耳”𓀋,也可見微知著。

沈剛如學界名聲不顯,原來他並非教員,初為清華圖書部職員,南遷後調教務處♐️,長期擔任梅貽琦的秘書。因家傳中醫,聯大教授們常請沈先生診治,如朱自清日記1940年2月22日載📽:“請沈剛如先生為孩子診看🧃。”1949年以後,他幹脆轉行在清華校醫院當了中醫大夫。

沈剛如個性分明🧑🏼🤝🧑🏼,鄭天挺不用自己的處方,至此未再來探病。

天氣晴了,空襲來了

鄭天挺病後,昆明持續晴天,期間曾有三次空襲預警。12月25日下午3時45分,警報響起🤛🏽,鄭先生臥床不能起避👨👨👧,陪同的羅常培亦不走,雷海宗居然還來了💃🏽,並饋雞湯。另有一位彼得·米士(Peter Misch)教授🧜🏼,是德籍猶太人,也是享譽世界的構造地質學家🦍,1940年起任職於西南聯大🧔🏽🅿️,當年與鄭先生同住靛花巷。米士教授見大家不避,亦留舍中。當時雖不過相視一笑,相伴而談,事後補記中鄭天挺卻唏噓不已🏀:“此真舍生命以維交情者也,古人生死交情不過是也😋。”

米士教授工作的雲南省地質礦產調查所

另26日警報👱🏻,羅常培相陪👌🏿,陳雪屏適來,亦不走🔺;29日警報,羅常培復相伴,許寶騄亦伴甚久🧑🏻🦯🦶🏽,鄭天挺“心中感激與不安,非可言宣也”。

並非對警報見怪不怪⇢,之前鄭天挺曾有幾次與死亡擦肩。1940年10月14日🏌🏽♀️,師範學院遭襲🪦,鄭先生辦公室全毀👘,“後檐、椽瓦洞穿,沙石滿地”,“巨石三數,逾尺♞,亦落室內”;1941年2月26日🖤🏣,轟炸後的才盛巷公舍🐷,“門窗毀倒甚多,玻璃幾於全碎”。凡此種種🤹🏼,惟有觸目傷心💡,不覺泫然👩👩👧;也正是見識過慘烈情形👩🏼🔉,才體味得“生死交情”。

出門靠朋友

鄭天挺此次患病半月余,探視者近九十人👩🎤,凡兩百余次👩👩👧👦。雖說頻繁探視並不利於康復,不過可得見鄭先生的人緣🍦🙅。鄭先生確實是暖男一枚,“有平素過從較疏而來視者,尤覺不安;其過從素密而來視較少者🕵🏻♂️,則以亊忙故耳”。其中蔣夢麟探望兩次並饋贈奶粉🏃♂️,而且蔣先生心思縝密🚿,延請先生移居才盛巷二號以方便照顧,並安排次日汽車來接,後來因鄭先生體弱不宜搬動才作罷⛹🏻。

蔣夢麟

鄭天挺只身南下,病中除倒便桶需工友幫忙外,其他全依仗朋友🧜🏻♂️,尤其是同住靛花巷者🧑🏼🔧。如病初欲測體溫而不得,還得借數學系教授劉晉年(字伯蕃,頁637-638、644均誤為“伯藩”)的體溫計。之後羅常培每日數次陪伴,袁家驊夫婦每日數次探望並準備炊食☂️,許寶騄、劉晉年、姚從吾均每日前來😵。

許寶騄

另有聯大總務處同事胡蒙子(兆煥),雖不同住🧑🏻🍳,然每日必來🧛🏽♀️。他是前清秀才、南社老詩人,當時已六十有二,鄭天挺口稱“胡蒙老”🛄。平時他是事務組的得力幫手,當有同事托病不起時,“佐余為之尤苦,此老精神殊可佩”(頁320)。共事之余,偶有唱和(頁301),胡蒙子篤信佛法,曾與先生私談📦,“以為中印之精神思想戰後必大興於世,佛法必大昌🧒🏼,其尤盛者則密宗也;又主師範學院宜設讀經學程”(頁520),對此👶🏼,鄭先生當然一笑了之⛄️。此番高熱🐧,胡氏父女偕來,將床前開水施以番咒請先生飲下🧔🏽♂️,謂明日必燒退,對這位老先生的好意🐿,先生總是順其心意的,“知無傷,謝而飲之”。第二天胡蒙之又來,送小米粒藥一粒,謂食之寧神,先生“知其為佛法中之心理作用以安人者,必無傷也🤶🏿,謝而飲之”。

然而並沒有什麽用🤭,第二天仍發熱👩🦽。這倒不是胡蒙子第一次預測失利💗,早在1942年4月,胡蒙子興奮地告知鄭天挺🫲:5月中旬⛱,日敵漸入衰敗狀;至9月必大敗矣。此種情形,鄭先生不會不以為然或語含譏諷,而是內心代為解釋🤹🏼♀️:“凡此雖不免出之誇張🧔♂️🤚,出之願望👩🏻🦼➡️,然亦足以振我士氣也🦸🏻♂️。”(頁561)

病中得句

12月18日,鄭天挺大病伊始,煩躁中得句雲◽️👩🎓:“人事有疾徐,情誼無親疏。桃李街東西⏩,同沾雨與露🏺。田禾連阡陌😉,霆雹遠近殊。□□□□□,□□□□□♖。大哉夫子道,忠恕有坦途。”自言體力不足,但得句甚速🏌️。句中有感恩之意🧑🏽🔬,其他不可解,鄭先生亦自道“不自知命意之所在”🪖。

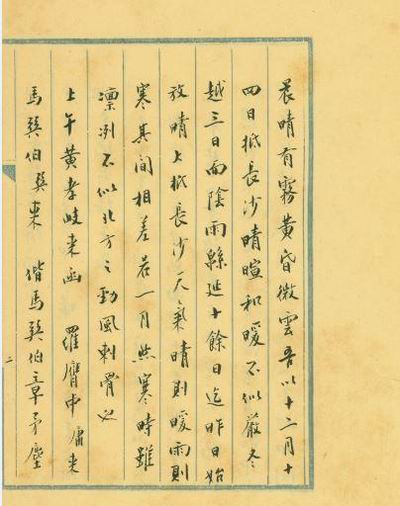

鄭天挺日記稿本

又有“漏盡鼠無跡,天寒鳥忘晨。張燈藥鐺見,不敢憶家人。”本為五律,今僅存四句,除臥病傷感,其中提到鼠患🧑🦯➡️,應為寫實。回顧鄭氏病情🚫,無明顯臟器受累🕵🏿♀️,且病程較短,故地方性斑疹傷寒的可能性更大✹🪞。此病由莫氏立克次體引起🌆,正是通過鼠蚤傳播,故又稱鼠型斑疹傷寒👠。

此病非人際傳染,主要因鼠蚤體內的莫氏立克次體侵入人破損皮膚,或人食用了被鼠尿鼠糞汙染的食物而起🧑🏿🦰👩🏼🦳。另,《日記》上冊第638頁載“斑疹傷寒所謂typhus也 ,在外省為大病,在昆明則數輕傷寒,所謂typhoid也”🌊,其中typhus為傷寒,由傷寒桿菌感染所致,完全是另一種病🤳🏼,而typhoid即斑疹傷寒,字面意思不可解,疑點校有誤❌。