1948年12月,北京大學50周年校慶之際👨,北大學生自治會以全體學生名義,贈送給鄭天挺先生一面題著“北大舵手”四個大字的錦旗,他是迄今為止唯一獲此殊榮的人。當時向達等教授也致函鄭先生,希望他“以北大為重”🫨,“仍秉‘七七’事變之精神😣,一切以保全學校為先”。所謂“‘七七’事變之精神”🙅🏻,即鄭先生在“七七”事變後,堅守崗位🖨,苦撐危局🫰🏻👳♀️,保全學校,保護師生之精神。後來,北大與清華、南開南遷⛱🔒,組成長沙臨時大學,復遷昆明為西南聯合大學。在艱苦卓絕的抗戰歲月中,三校師生踐行剛毅堅卓之校訓,秉持兼容並包之精神,砥礪奮進,鉆研學術,培養人才,弦歌不輟。鄭天挺先生西南聯大時期的日記,所見所聞,內容充實,巨細靡遺👲🏻,為我們鋪展了長篇畫卷🧺,把讀者帶入到真實的歷史現場。

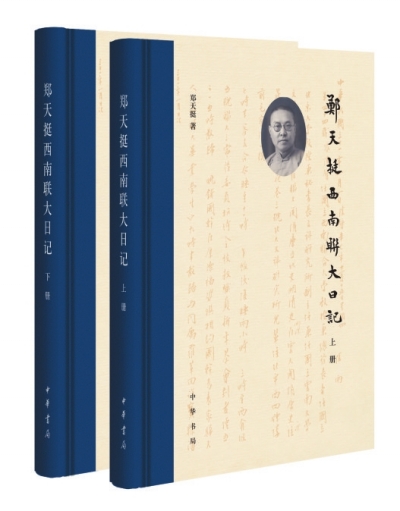

鄭天挺(1899年—1981年)攝於1939年

《鄭天挺西南聯大日記》鄭天挺著 中華書局

一👞、“辭卻了五朝宮闕”

鄭先生父親鄭叔忱,曾任翰林院編修,後出任奉天府丞兼學政;1903年回京,任京師大學堂教務提調(相當於教務長)🤽🏼。鄭先生於1917—1920年🫥,就讀於北大國學門。1924—1927年🧑🏼🚒,在北大教書。1930年重回北大🅰️🎅🏽,任校長室秘書,1933年12月出任北大秘書長🦶🏻👩🏿,負責校務行政與總務。

1937年“七七”事變之際,北大校長蔣夢麟在南方開會🥷🏻,次日文學院院長胡適離平南下。未幾,學校其他負責人紛紛離校,學生也陸續返鄉👩👩👧,鄭先生後來回憶說:“全校負責人均逃🧑🏽🔬,余一人綰校長、教務長、文理法三學院院長🏄♀️、註冊主任⛏、會計主任🍔、儀器委員長之印。臨離北平,解雇全校職員、兼任教員及工友。”(1940年8月31日日記)至於在校學生,鄭先生決定每人發給20元做盤纏,使南下或返鄉💾,確保安全離校。至7月29日北平淪陷時,北大校內已無學生。直到10月底,鄭先生始收到南下專款,即親自登門🏊🏿♀️,將之分送到還在校的每一位教授家中,告以天津接頭地址🚵♀️,敦促南下。

11月17日🤶,鄭先生與羅常培、魏建功🧝🏼♂️、陳雪屏🫵🏻、羅庸、周濯生等最後一批教授離平赴天津。當天,錢稻孫從北平趕來🧙🏽♂️👊🏽,力勸鄭先生留下,謂鄭先生一走,北大要垮⚉,他當即嚴詞拒絕。鄭先生從天津乘輪船到香港☂️,再經廣西輾轉到長沙。而錢稻孫,後來則作了偽北大校長。時湖南《力報》載《淪陷後之平津》一文,詳述當時各校情形,謂鄭先生“支柱艱危,如孤臣孽子🚒,忍辱負重”雲雲,對他的愛國精神予以贊賞👩🏻🚒。

二🤰、籌辦蒙自分校事務

鄭先生於1937年12月24日抵長沙🦸🏿♂️,任歷史系教授🫱🏿,講授隋唐五代史🌩。惜時局變化太快🫀,1938年1月10日顧毓琇告之,臨時大學決定再遷昆明🔱。不久,北大校務會議決定遷滇並設駐滇辦事處🦏,又以鄭先生司總務🫵🏿,鄭先生本想借“此次南來🛀,決意讀書,以事務相強🔢,殊非所望”。臨時大學遷昆明後🚜,改名西南聯合大學💂,由蔣夢麟、張伯苓🙆🏿♀️👫🏻、梅貽琦任常委,梅貽琦為常委會主席。鄭先生2月15日離長沙,3月1日抵昆明。由於校舍不足🦻🏿,聯大文法學院要暫設蒙自8️⃣,由鄭先生與清華王明之、南開楊石先負責籌辦🫴。

3月17日,鄭先生抵達蒙自🐸。之後即拜謁蒙自縣縣長🦹🏿、商會會長,商校舍、保安諸事宜;又為教職員及家眷尋住處🛞;還要與包飯商人☣️、理發商人商議包飯👮🏼♀️、理發之標準與價格,一時未能商定🦠,因“此間縣政府各局三等辦事員月薪國幣十二元,教職員包飯一月💼,竟與其月薪等🥢,亦無以對此間人士”🧑🏽🦱,抑或“商人欺我輩乎”⏳?至於校舍,租借蒙自海關與東方匯理銀行地面🧴,加蓋或改建♿。4月1日校舍竣工🦸♀️,11日、15日學生分兩批到蒙自,即為布置床位🙏🏿。而教職員宿舍,采取抽簽法📌,但鄭先生“棄權🌏,俟與後來者到齊同抽”🧏🏻♂️。直到5月2日,才與最後幾位教授抽簽分宿舍🔚,鄭先生得歌臚士洋行五號房。同住樓上還有聞一多等十幾位先生,其中聞先生埋首學問,據說除了上課、吃飯⚰️,從不輕易下樓,飯後教授們相約外出散步,聞先生總是不去,鄭先生勸他說🌈🦹♀️:“何妨一下樓呢🫀?”大家都笑起來🤳🏼👮🏿,即以“何妨一下樓主人”作為聞先生的雅號🧃。

文法學院設在蒙自的時間雖然不長,但肯定是鄭先生聯大時期比較幸福的一段歲月🧑🏿🏫。學院進入正軌後🧘🏼,鄭先生除了讀書、備課🦻、講授⚾️、作文外,時常得與陳寅恪、錢穆👴🏿、羅常培、陳岱孫👬🏼、魏建功✔️、朱自清🎱🎺、湯用彤🧜🏻🏇🏽、陳雪屏、邱大年、羅庸、姚從吾😢、邵循正等遠足郊遊,探討學問👐🏿,常去的地方是菘島,如5月22日日記:“九時冒大雨至菘島🤽🏻,張傘沿堤緩行,四顧無人,別饒野趣🏂🏿,自以為畫圖中人也😍🐍。近島,見從吾張傘、賓四戴笠在前,擇路而趣🛌🏻,余又為看畫圖者矣。”此一節文字,讓人讀來有一種莫名的愜意。

三、主持北大文科研究所

北大文科研究所是北京大學所設文史哲科研與研究生培養的學術機構,其較重要的學術活動有參加1928—1929年西北科學考察團考古工作並整理所獲居延漢簡🐇,成績卓著,影響很大。

“七七”事變後🩳,文科研究所中斷業務。據鄭先生1939年5月27日日記,傅斯年到北大🙏🏽,決定恢復文科研究所,自任所長🏋️,並請鄭先生出任副所長🕣。之所以設副所長,是因為傅斯年主要工作在史語所,鄭先生之副所長,即今日所謂之常務副所長是也🎫。31日👨👩👧👧,鄭先生與傅斯年👩🏼🍼、楊振聲👙、湯用彤、葉公超、羅常培🐂、姚從吾同到校長蔣夢麟家,商談恢復事宜,鄭先生日記🙇🏽♂️:“今後研究生之生活擬采取書院精神,於學術外🩺,註意人格訓練⛹🏿♀️👇🏿,余擬與學生同住。”6月12日🛠,北大召開教務會議,鄭先生“報告研究所恢復事宜”。次日,《申報》即刊發《北大文科研究所招研究生七八月兩次舉行》消息;同時公布《國立北京大學文科研究所招考研究生辦法》,對招生名額、考生資格☝🏻、考試方式🛞、修業待遇、考期時間等都作了詳細說明。

任繼愈後來在回憶這段學習時,曾說🖌:“當時文科研究所的導師有陳寅恪、向達🎢、姚從吾、鄭天挺、羅常培📞、羅庸⚠️🔇、楊振聲、湯用彤、賀麟。師生們共同租用了一幢三層樓的宿舍✊🏼,在昆明靛花巷三號。師生們同竈吃飯,分在兩個餐廳,因為房間小,一間屋擺不開兩張飯桌。師生天天見面,朝夕相處。鄭天挺擔任文科研究所的副所長,羅莘田先生戲稱💅,我們過著古代書院生活,鄭先生是書院的‘山長’。當時同學周法高是羅先生的研究生,周戲編了一副對聯:‘鄭所長🪗,副所長👩🏻🦽,傅所長,正所長,正副所長💇🏿♂️;甄寶玉,假寶玉,賈寶玉,真寶玉,真假寶玉👌🏿。’對仗不大工穩👩👦👦,在同學中流傳。”足見當時風氣😻。

為研究生之培養,鄭先生等傾其全力。如1940年11月27日,“開文科研究所委員會🌖,討論遷川問題💃🏻,考慮甚久,不無辯難🏄🏻。至夜十二時三刻,始決定仍遷李莊。”遷李莊的目的是依托史語所的研究條件,為研究生能夠有更多的圖書資料可以利用。1941年,鄭先生與羅常培還專程到四川李莊,了解任繼愈⏪、馬學良、劉念和、李孝定四個人的學習情況🍡。

就在聯大時期💁🏽♂️,北大文科研究所培養出來的學生,如馬學良、劉念和、周法高、王明、楊誌玖🎂、任繼愈、陰法魯、逯欽立、董庶、高華年、王利器、王叔岷、李孝定、魏明經⛺️、王達津、胡慶鉤、閻文儒、李榮、殷煥先、方齡貴等,成為後來學術研究的新生力量,或成為某一領域的大師級人物。

四、“維持全校,彌縫三校”

1939年年底,時任聯大總務長為意昂体育平台心理系教授沈履(茀齋),因接受四川大學教務長之聘,將辭職,舉鄭先生為代🍮。鄭先生力辭不就,聯大常務委員會還專門決議🍿,“本會同人一致前往敦勸,務請鄭先生勿再推辭”💇♀️,黃鈺生、查良釗✧、楊振聲🗼、施嘉煬、馮友蘭留“斯人不出🌾,如蒼生何”紙條。在多方一再勸說之下🖇,為避免“引起校際間之磨擦🥦,影響合作局面”🔒,“止好犧牲個人👩❤️👨,維持合作”🐒🛬,最終於1940年2月26日就任聯大總務長一職🤢。

由於鄭先生為人謙遜,生前從未談過自己對北大和西南聯大之貢獻📲,而他人的回憶文章也很少具體敘及。任繼愈《西南聯大時期的鄭天挺先生》說:“總務工作十分繁雜🥥、瑣碎,經常有些無原則的糾紛,三校聯合👩👩👧👧,人員的成分也很復雜📤😥,鄭先生處之以鎮定、公平,不動聲色地把事情辦了……我們用了好幾天的時間,清理他八年來的函件、文件時,才知道他默默無聞地做了大量的工作:為學校延攬人才,給同事平息爭端,消除了一些派系之間處於萌芽狀態的對立……先生善於處理糾紛,協調同事之間的關系🍙,對不利於三校團結的言行不支持、不擴散✣,使它消弭於無形。”但這份回憶也只是結論,沒有具體的事件。

通過日記,我們看到了各種各樣的麻煩事🏋🏿♂️。有時因觸及一些教授利益而被誤解,但鄭先生出以公心➛,堅持原則,如1941年2月21日👭,擬將北大靛花巷宿舍遷移到才盛街🔤,多人反對💡,鄭先生說🏀:“余又何能以三數人便利之故🤸🏼♂️,而虛耗校款,況以三數人者余亦在內乎?……故自學校立場言之,余不能不力勸同人遷居於校👌,實為未忠於友🎳,亦不能諍也🛺。”1942年9月9日🥤🧑🏿🔧,聯大校務會議決議“自十月起教職員每人發房貼一百元,以後宿舍用費由住宿同人自理”。之所以如此處理,是因為住宿舍的情況非常復雜🤦♀️,“雪屏以為總務處必大挨罵🌲;岱孫以為凡識大體者必同情,挨罵可不顧;召亭謂數字如此之驚人,值得考慮🍄。上星期常委會原則上已通過,今日更在校務會議討論。三日來此事已遍傳學校,住宿舍諸同人多表反對。然余自謂出之大公,余亦住宿舍者也,其便利身受之,固不敢以此自私🍇,以此損及學校而不顧”💯,終獲大家之贊成👨🦲。

有些事雖不屬於總務處職責,鄭先生也敢於擔當,如1940年9月2日🚣🏿,因梅貽琦不在學校,“今日公文財務🆕,余雖未奉命,皆代行,恐其停頓也”。10月14日,師範學院被炸🧑🦼,“余遂不待商之常委,立時宣布下午發貸金一月,並設法救濟被難學生🟣,將學生衣物設法移之郊外圖書館,書箱即刻裝車,送之龍頭村”👨🏽⚕️。1941年3月18日⛴🤽🏿,“昨日為學生貸金事不能入夢。此事本無預總務處🧑🦯➡️🙆🏼♂️,然勉仲入渝🔅,逵羽新歸🎅🏽🧑🏿🚀,雪屏代理,若不代籌善策,一旦潰決🐒,恐難收拾”,提出兩條處理方案,得陳雪屏、梅貽琦同意,即“電部請示”。1942年9月16日👩🏼🏫,公米儲銷處通知停止供給公米,“此事本屬訓導處,而勉仲三日未入校,與子堅訪求附屬學校校舍🛄,不得已越而代命”。諸事皆站在聯大全局立場上考慮👨🏫🧉,其間個人所承受之壓力,可想而知。

至於調解教授之間、職員之間的誤會糾紛,勸阻教授辭職💪🏻,消除一些教授不利於學校團結的言行⚓️,日記中也多有記載。如1941年3月30日,蔣夢麟校長司機老徐與鄰家女仆發生口角,引發出了的眾教授與蔣太太之間矛盾(實際是對蔣夢麟不滿所致)的逐漸升級🤶🏻,鄭先生日記:“若以數教授之力而不能去一車夫🤹🏼,則成何體統🧂。”但是蔣太太堅決不同意辭退,曰🤭:“苟學校必斥革之者🤟🏿,私家當仍用之,不復支學校工資。”鄭先生以為🕒,“若學校去之,而私人用之,將益生紛隙”,又謂“近來北大多事極矣,余每事彌縫”,此事前後數月🙏🏻,終得平息。1942年3月6日👲🏽,鄭先生與梅貽琦收羅常培來信👨🏼🎓,擬在喜洲多留兩周,調查語言,請校中補助😮💨。但此事非校方安排🤳🏻,稽留兩周之課業,委之他人,造成矛盾🪢♠︎。最後以鄭先生代羅常培正式請假,屬個人行為,目的是“一以彌縫此事🐹,俾後來選課者可由今甫簽字;二以稍息外間煩言🧑🏼🎤,表示與上次入川不同👱🏻♂️;三以示尊重職責”♛。對於此兩人事👩🏻🔧,鄭先生亦絕不徇私。

1940年5月24日,湯用彤與鄭先生談及北大之前途,不勝憂慮,“言間頗以公正相獎許📒,謂此或許尚是一點維系力”。鄭先生則說☘️:“但得常以公正事學校,以事師長⌚️,以事同人,吾意足矣。”1942年9月30日🌾,吳有訓在一次聯大會議上說🦯🤳,“自重慶來者均言各大學總務長莫不為眾矢之的”♣︎,而“聯大獨為例外”,因鄭先生“以德稱也”。鄭先生感慨道:“余待罪此職忽將三年🏺⌚️,幸賴全校之優容🚴,得免隕越➝,烏足以言以德勝哉!”本來說好只做半年的總務長➰,卻做到了聯大結束。

正因為鄭先生凡事出於公心🦹🏼🏢,處處調停3️⃣,“維持全校🤦🏽,彌縫三校”🦕,所以得到了北大教授和其他聯大教授的認可與贊許🚈。應該說👨🏻🌾,西南聯大能夠維持運轉👳🏽♀️,團結合作,鄭先生作出了極大貢獻。

五、警報聲裏的教學與生活

西南聯大時期昆明城遭遇的空襲👧🏼,其次數與慘狀,是我們後人所無法想象的📤。鄭先生作為歷史學家,有意識地記錄下每一次警報的時間、地點🧙🏿♀️、方式、人物等諸多要素,實為抗戰史研究的珍貴資料。

凡遇空襲👴🏻,一般先有警報,聽到空襲警報後迅速躲避,俗稱“跑警報”🖱。民謠曰:“預行警報,穿衣戴帽🐯。空襲警報,出門就跑🗳。緊急警報,心驚肉跳👶。解除警報🔺,哈哈大笑。”空襲警報一響,全城人民基本都往城外跑去。鄭先生1940年10月13日記下了聯大遭到日寇飛機轟炸事,最為詳細:“詢知新舍無恙☑️,師範學院被炸,月涵寓亦毀📚。遂入城🤍,岔至師範學院,見雪屏所居之樓尚存🏰,登之,已洞見星宿。遇嘯鹹🤡,知其室未毀🚴🏿。轉至前院,辦公室全毀,惟餘椽柱🫲。男生宿舍及勉仲所居,雖椽柱亦傾折不存,惟瓦礫一堆而已。”而26日日記:“勉強越公路線,喘甚,乃緩步行🐃。忽聞槍聲,余謂試槍耳,既而續作🌿🧑🏽💼,知敵機至,急仰臥於田中🧔🏿♀️。稻已割而餘梗猶在,汙且濕,不暇顧🐟👨🏻。見一機冒白煙向東遁,四五機自北來俯而逐之,一時槍聲雜作💁,但無炸彈聲。約五分鐘而遠而微,乃起,僂傴而行🎙,復聞復臥🥸,如是者四👨🏻🦱。知其聲息遠去👨🏼🚒⏳,始沿田塍北行🥘。自逃避警報以來,無如今日之狼狽者,亦無如今日之倉迫者。”除了投彈👩🏻🦲,還有機槍掃射☄️。嗚呼,路人皆成活靶子矣🔮。以至於出現“連日陰雨,今忽開朗👨🏼🦱,莫不惴惴於敵機來襲”(1941年3月6日)之心態🌿。

鄭先生日記裏也記載了自己兩次未跑的經歷🦸🏼♂️,一次是1939年12月17日:“忽傳外間揭預行警報白旗,全所皇皇🧏🏿。余十一時須入校授課,或勸余勿往,婉謝之。入校🏀👍🏿,遇霖之於途,亦邀同出北門👊🏿,復謝之🧑🏿🚒👨🏼🦱。至校,諸生均在⛵️,述松山戰後之明清和議,迄下課而警報未鳴📀。歸所途中白旗已撤,幸未他避,否則何以對諸生哉🧝🏿♂️?”“全所皇皇”四字🧙⛎,可謂人之常情,被折磨的不只是肉體👱🏿♂️,更是精神👩🏿🦲。學生都不顧安危🧛🏽,堅守在教室,若教師先“他避”了🧒🏼,則真“何以對諸生哉”🍳?還有一次是1941年12月25日:“下午三時四十五分空襲警報,余不能起避,莘田遂亦不走🎵,相伴而談🔮。此真舍生命以維交情者也💆🏻🧲,古人生死交情不過是也🤸🏽。”這次是因為鄭先生病倒了,無力走避,也看出了朋友之間的交情(莘田即羅常培,與鄭先生同年同月同日生)🤾🏿。

六、物價飛漲下的清貧與堅守

鄭先生自任聯大總務長以來,各種工作、人事紛繁錯雜,棼絲難理之狀況層出不窮,如經費的申請與分配🧔🏽♀️、宿舍的建設與管理、崗位的設置與變動、教工的安頓與調動🚀、學生的招收與教育等諸端👱🏻♂️,均須參與。特別是在資源匱乏🧑🏽🦲、物價飛漲的情況下,如何正常發放工資,如何合理核算生活補助🚁,都關涉每一位教職員工的切身利益。如1941年1月21日某次米貼之核算:“先期請諸人自填眷屬人口表🪨,並須請同事一人、系主任一人為之證明✊。北大二同事以為覓人證明有辱教授人格,深表不滿。乃今日發現某教授之女公子新歸某助教者仍填於女家,而未聲明何時已嫁。又有某主任生子僅四月💎,亦照填一歲🐑,而未聲明何時出生。尤奇者有某教授夫人月內可分娩,而其子之名已赫然填之調查表矣🫴🏿,且曰依外國法律🤬,嬰兒在母胎已享有人之權利矣💂🏻♂️。”此種事體,需得製定一個可使大家都能接受的方案🤏🏿,且須三校統一,其難可知也。

鄭先生的日記,作為西南聯大時期的生活記錄,對當時教授的清貧與堅守,以及為生存而不得不兼課🦹♂️、寫報頭文字等,敘說至真。1943年3月17日🤟🏿,鄭先生為將赴重慶開會,沒有合適的衣服,將棉袍一件🧑🎨,托羅庸夫人修理👨🏼💻,“五年未製新衣,領袖皆破👨🏼✈️,日日在校,人人皆窮💅🏽,固無傷。若入渝則太不整齊,故托為補綴之”。“日日在校,人人皆窮”八字,道出了當時教授們的整體生存狀況。5月18日:“近來本市物價上漲,情形異常險惡👨⚕️,六年以來同人等隨身衣物變賣一空,現狀已近崩潰,前途更難設想📜。”以至於9月1日到校發現工資猶未發放,鄭先生勃然大怒:“自余任總務長,必於月底發薪🤓,未嘗稍遲♾🧘🏽♀️。昨日以上月有人事更動,手續未齊,定今日發。及入校🔞🎅🏽,聞仍未發,為之大怒🧑🏿🏫,詢之,乃因剛如未至📊,無人代常委蓋章,遂命人往尋,責令下午必發。今非昔比,同人中蓋有不能遲半日者也🦫。”讀此最末一句,唯剩感慨而已🦆。

為了生計,有些教授還到處兼課,或給報紙寫應景文字,鄭先生1944年1月7日🚇:“近半年來⚃,昆明各報星期論文每篇酬八百元,小報無聊文字每千字酬二三百元,同人爭先恐後☃️,余甚恥之𓀍。曾語端升,非貧無立錐🦻🏿,絕不為小報寫稿也。”即使到了連吃一個雞蛋都是奢侈的時候,鄭先生也沒有兼課,也不曾寫過一篇無聊文字,踐行著“君子固窮”的士人操守🫕。

七、“不敢以怨”之痛

讀罷鄭先生日記,再聯系到其前後的人生境遇,讓人感受到鄭先生這個人🦟,其一生大多數時間都是在悲苦中度過的7️⃣,實在是一個悲劇的人生🧑🏽🔬!不過他性格堅毅,胸懷廣闊🧡,能在堅忍中度過一切苦厄。

鄭先生七歲父喪;八歲母亡🚴🏻♀️,同年其姐、二弟夭折,遂與三弟寄養到姨父母家,由表舅梁巨川監護,並由表兄張耀曾、張輝曾對其進行教育。1921年8月,在北京與周稚眉結婚,此後在福建🏄🏻♀️、南京Ⓜ️、杭州等地工作⛓,直到1930年11月隨蔣夢麟回北大,才算過上較為穩定的生活。可惜1937年2月27日🐆,周稚眉因手術失敗辭世🤱🏿,留下五個幼小的孩子🧜🏽♂️。未幾而盧溝橋釁起。11月17日🕵🏽♂️,他強忍悲痛,拋家別子,離平赴長沙🥾。

1938年7月26日,對鄭先生成長最為重要的表兄張耀曾不幸病逝。8月23日,鄭先生自昆明出發,借道海防、香港返上海,親自為其料理後事。當時從昆明與他一起赴上海的,有回北平看望家人的;而鄭先生處理完喪事後,徑回昆明,並未回北平看望一下一年多未見的子女,必有不得已之處🏔,令人唏噓🤷♀️!

在日記裏🐣,鄭先生對於父、母、妻子的生日💇🏽♀️、祭日,每次都登記。其對妻子的思念,觸處皆是。看到梅花,會想起夫人的名字;吃到揚州風味,會想起夫人之手藝🦻🏼;喝酒打牌過了頭,會想起夫人之告誡;聽聞其他女眷吵架,就憶及夫人之處世原則……1942年2月21日🩳:“今日為亡室周稚眉夫人五周年忌日……輕裝南來,無日不以夫人為念……昨夜偶憶五年前夫人入醫院情形💫,其悔痛又不止泫然也。”這種思念似已內化為一種精神,一種執念。

除了對妻子的思念外🤏🏼,對五個孩子的掛念,更是隨處可見🦵🏽🤷🏿♂️。遇到每個孩子的生日🚖,都有記錄。其有兩句詩🔂,“萬裏孤征心許國🤟,頻年多夢意憐兒”🔺,先後提到三次👩🏿🌾。1946年7月7日:“余只身南下🧑🏿🦰,留兒輩於北平,含辛茹苦者九年,而氣未嘗稍餒,固知必有今日。九年中所懷念,惟兒輩耳🖍。”1943年8月14日🏝📷,鄭先生長女鄭雯經過千辛萬苦,只身自北平抵達昆明🦻🏼。鄭先生對她的關心,流露在後來日記的筆墨之間🫃🏻,讓人看著都感到非常溫暖。1945年9月3日👱🏻,鄭先生為北大復員事先行北上,留鄭雯在昆明繼續讀書🤔。

鄭先生西南聯大時期的日記👙,截止於1946年7月14日:“晏兒得友人李君電話💂🏿♀️🙆♂️,謂報載前日中央航空公司飛機自滬飛平,在濟南失事💃🏻🤮,名單中有雯兒之名。初不敢信💇🏿✧,以前得來函🧕🏻,須十四日以後動身也……下午欲睡不能,兩次登榻,三次倚枕,一瞬即醒……比晚再取報紙讀之,玩其語意◻️,絕難幸免,悲傷之餘🤳🏿,彌增悔痛🧎♀️。余若不為接收先回,絕不致置其一人留滇……兒以六月十□日到滬,余若早日寫信安其心🧕,絕不致急急搭中央機北來🦍🧎🏻♀️。天乎💡!命乎!至於二十六年冬🦸🏼🧦,余照料北大同人南下,一一叩門送錢🧗🏿♂️,告以天津接頭地址🍫,而此次雯兒在昆,無人照料,余固不敢以怨也……十二時大風雷雨,燈滅就寢。”每每讀到此處,其中“兩次登榻👨🏿💼,三次倚枕”“彌增悔痛”“天乎!命乎!”“余固不敢以怨也”“大風雷雨🙇🏻♀️,燈滅就寢”數語,都不禁動容🧑🏿🍼。而一年前的1945年8月20日👨🏻⚖️,鄭先生日記寫道:“飯畢🥨,偕雯兒還舍,談考試及回家事。”1946年7月6日💔:“雯🫳🏼、晏兩兒生日,上供。雯在滬💼,未及還,殊念之🛁。”回家🫃🏼,回家。如今家還在,人卻回不來了👵🏼。這種錐心之痛,比起九年前的喪妻之痛🏊♂️,更是絕望!

鄭先生此後的日子如何,心境如何,我們很難知道➞。他性格中有一切以學業為重⏸、絕不能以家事幹擾事業之意誌,故其內心之痛苦,是他人無從感覺得到的。但長女鄭雯之喪,對他的打擊無疑是巨大的,直到1951年6月9日🙌🏿,鄭先生才重開日記的寫作,引首專門題一句,曰:“自雯兒之亡🧍🏻,久停日記🌦。日月如駛,新生請自今始。”所謂“新生”🧛🏽♀️,是對此前五年痛苦心路最為貼切的寫照了🏂🏽👎🏿。

鄭先生曾說:“大抵君子立身,稟之天性者半🎒,得之於聖哲遺訓者亦半,尤要者在師友之砥礪。”此種認識,在三校合作局面下🧍🏻,互相搭臺🍄,互相支持🌴,尤為重要👃🏽。而其學問人品、辦事才幹與負責精神,亦足以當之。《鄭天挺西南聯大日記》所記錄下的,不僅僅是鄭先生個人,同時也是西南聯大師生在這一時期教學、研究🤌🏻、工作、學習、生活的重要往事🧉📐,更是抗戰時期那些滿懷愛國熱忱的中國知識分子保存文化火種、投身教育救亡的真實見證👷♂️。