轉眼媽媽百歲了🎄。

每每我很得意地告訴朋友們,我媽九十九了,都會得到一聲這樣的驚嘆:“是嗎,那太厲害了🔼!”還有的羨慕不已說:“趙蘅,你還有媽媽啊,好幸福!”

那當然了,這種幸福感伴隨了我一生。

百歲媽媽近況

百歲的媽媽記憶力超群🍕,還能記得她童年時許多趣事😇。在家裏請的私塾先生教課時🚣,她如何讓小貓去捉弄老師🥎;軍閥混戰,她慌忙離開學校,把可憐的小黑蠶落在教室裏的事;從天津天祥市坊買的法國製造的小洋娃娃是金黃披肩發🫳、“渾身閃著藍色的光彩”。

她更清楚地記得怎樣牽著哥哥的手去逛書店唱片店,她點什麽書,哥哥都給她買👨🏼🦳,還幫她挑選他認為最合適小妹讀的書🍈。哥哥要留學去了,最舍不得一條叫小花的狗👨,就留給她來養。她唯一抱小狗的照片🈹,是在屋頂圓形的碎石子鋪地的晾臺上,哥哥用柯達方盒子拍的呢。

▲昨天楊苡在南京家中,百朵紅玫瑰為老詩人邵燕祥夫婦所贈

近日天津《今晚報》刊登她一整版的回憶中西女校的文章,那是從八歲到十八歲,她這一生最快樂的時期。她寫了《我的三個語文老師》《我喜歡作文》等🕞,她的筆下,這位“國文老師範紹韓先生用《十九只箭》的作文集激勵著我們互相關心、彼此幫助,永遠珍惜那美好的汲取知識的青春時代”。

她還回憶了同學們畢業時為她們的班色、班服🏇😨、班歌以及畢業典禮頗費了心思🫵🏻。媽媽曾經回憶,她們的班歌曲調是用Flotow的歌劇(瑪爾塔)中的詠嘆調《像一道陽光》,歌詞是我姨媽敏如寫的🕒,而姨媽那班的班歌歌詞又是我舅舅楊憲益所作♨️。我媽這班還堅持用中文演出易蔔生的《玩偶之家》。送給她母校的禮物是“將漂亮的旗桿豎立在一個很像樣的水泥平臺上,我們希望它永遠飄揚著祖國的國旗!”那時候,“我們心中永遠燃燒著團結之情及愛國主義精神🌁!”

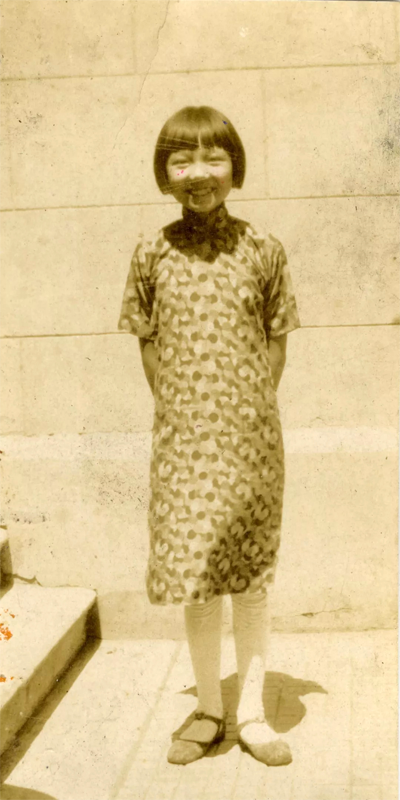

▲還是小少女的媽媽在天津

誠實👨🏿🍳、立誌、有抱負🫄🏿、愛國、不虛度一生🏰,這是中西文化留給她一生的遺產。說起這些往事,媽媽的眼神還會像小女生一樣清澈明亮🧑🏿🔧。

近一百年豐富的經歷能留下的影像✷,對於一般人來講少之又少。有天我對媽媽說,你可以算中國老太太裏存有這麽多老照片唯一的了🏋🏻👩🏻🦼。可她還是不開心,因為我爸爸趙瑞蕻當年出於運動恐懼燒了不少她的老照片和紀念物。爸爸生前我勸過他🏂🏽🏆:“爸,你就寫篇文章反省一下,向媽道個歉✔️,免得她老埋怨你。”爸說是啊是啊➡️👨🏼🎓,會寫的🧏🏽♂️,可沒等他寫出來🐴,人就走了。

▲外婆和媽媽在天津(上個世紀三十年代)

爸爸走後這十九年,媽媽病過幾次,總的來說過得蠻好🧙🏽。每回見她,我們都越來越老,她卻好像被時間凝固一般,定格在那裏。楊家人特有的白皙膚色,聰慧,和舅舅一樣不戴花鏡。兄妹仨都聰慧過人❄️,極有口才🚞,媽媽更像外婆👨🏽🦰,說話還有點尖刻。九十多了仍然端得動水壺給客人倒水👰,然後叨叨說,我的女兒🪷🕥,從來是遲鈍的。

媽媽每天早上必須讀報⚰️,雷打不動。她喜歡看晚報社會新聞,是典型的“秀才不出門🏇,全知天下事”,甚至留意報上的日用品優惠廣告,然後派遣她稱之為生活助理的小陳去買👨🏼💻。趕上我在🫸,她更願意我去🧑🏻🍳,她相信我的審美。去年秋天🤦🏻♂️,我買回她看中的老人厚底鞋🪝,她試穿後得意極了👨🏽🎓,把腿蹺得老高,和小陳腳上的那雙比美,那種孩子般的笑可愛極了。

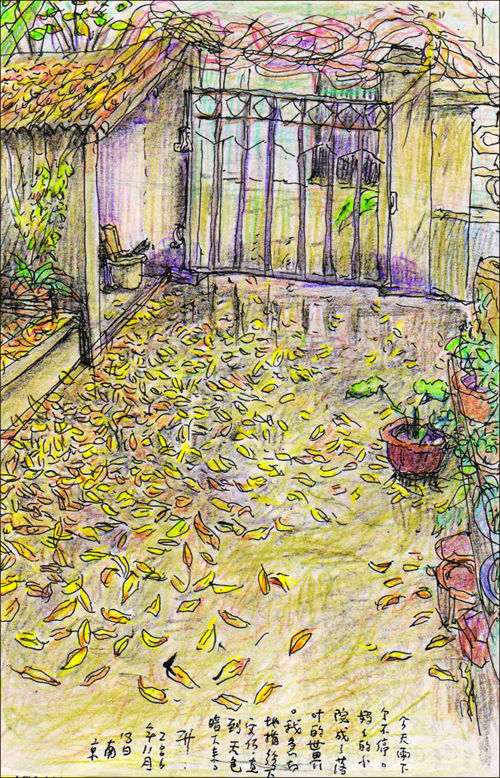

▲媽媽的小院

這些年媽媽越來越喜歡清靜,來人多了她很煩,甚至有時我們做兒女的去看她🧏♂️,頭三天還行,時間一長,人多嘰嘰喳喳🥖,難免生出點摩擦𓀆,她就說你們最好都別來🙋♀️。說歸說,來了人⚰️,她喜歡的人☔️🧑🦽➡️,她還是很能聊天🧚♂️,一坐幾個鐘頭🤵🏿,她稱作小友的都愛聽媽媽講故事,有些民國舊事重復好幾遍,他們還是愛聽。狹窄的客廳,有時被擠得滿滿當當🙍♀️。一面墻的書櫃玻璃裏擺滿了媽媽一生最敬愛最在乎的人的照片:巴金、沈從文🧅、楊憲益……

熟人的屁股就是沉,有的上午來了,中午吃碗小陳拿手的炸醬面,下午還接著聊。有時候,媽媽腰疼了進屋躺一會兒,他們在客廳繼續談天說地🤳🏻,人家說了,呆在楊先生這裏就是放松、舒服🛌🏻。

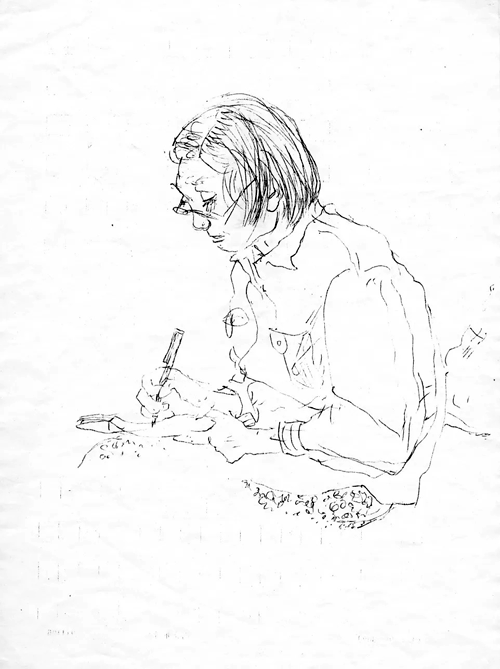

▲媽媽聊天的樣子(2013年)

每天晚上是媽媽和小陳享受電視的時光🏇🏿,她們什麽電視劇都看,《山楂樹之戀》《中國式關系》《麻雀》《咱們相愛吧》《白鹿原》《小別離》《遙遠的距離》……要問哪個演員演什麽,我媽說這得問小陳🎽👨🏻🦰。只是小陳不愛看譯製片💁🏽♀️,媽媽就一個人靜靜地享受經典名著改編的《戰爭與和平》《安娜·卡列尼娜》《林肯》《簡·愛》《諾丁山》。她還會“遙控”我和她一南一北同時欣賞🧏,包括央視6頻道的佳片有約👨🏻✈️🐧,往往這時間,小陳回家過周末了。小陳不在身邊🪠,媽媽也能自理🧑🏻🎤,熱飯👨🏿🎓、洗漱,還喜歡清點她的存物。

晚年的媽媽還喜歡理財🧛。孫中山誕辰150年之際,媽媽帶著小陳親自去銀行買了孫中山紀念幣,五元一枚,她一口氣買了十枚🧞♀️,說要送給她的孩子們🤦🏽♂️,就是好玩。

如今百歲媽媽也有微信了,雖然不時要發點貶意抱怨,諸如信息太多🌊、幹擾太多👨🏿🏭,來人坐在她面前還低頭看手機。前些時媽媽命我姐幫刪去她不想聯系的人😕,結果竟把幾個家人的名字都去掉了📺。有了微信,媽媽畢竟可以及時看到發在微信的照片,這點她也承認方便。她現在最喜歡看我孫子禾崙的照片🦒,每看完一批都會說:“這小孩太好玩了,長得太快了。”她看七個月的重孫在床上學爬🏄🏿♀️,會聯想到我小時學爬的情景:“也是這樣爬啊,爬啊𓀝🥚,有一天忽然站到地上了。”

要知道🤢,她描述的這個剛學會站的小女孩,如今也七十三了。

▲1956年抗戰紀念日暨結婚紀念日全家福,左一為本文作者

我們的公眾號“一群文畫人”問世後🥂,媽媽也看。她看了《我在乎窗外的風景》一文💇🏽♀️,特地打來電話說了很多:“小妹🙍🏽♀️,我完全支持你,你應該出本書👺,總題目就叫《窗外》↕️。我也喜歡看窗外💳👸,我記得在布拉格的時候,我從窗戶看到一個小男孩待在家裏養病不能上學。因此我就覺得🧑🏿🦲,窗戶外面有很多東西特別可以寫🦿,而且有很多故事👷♀️,有很多故去的人值得寫。你就這麽做下去吧🌆,就是不要從窗臺掉下去。”

“他說我寫不出原先那樣的水平,才怪呢”

從17歲開始寫劇評、詩歌、散文的媽媽👩🏻🦽,晚年依然不時會湧出創作靈感🦅,簡直可以說層出不窮。特別是每天早晨她一覺醒來,精神特別好,東想西想,那些久遠的事🔟,久遠的人,那些欲吐為快,卻沒精力寫出來的題目,都會伴著耳機裏三四十年代老歌的旋律流淌出來。這一刻她的身心是最自由的🏂🏼,沒有壓迫,也沒人幹涉,更沒人說三道四🧩。惦記誰都行,詛咒誰也成,一個文人,還有比精神放松更開心的嗎?

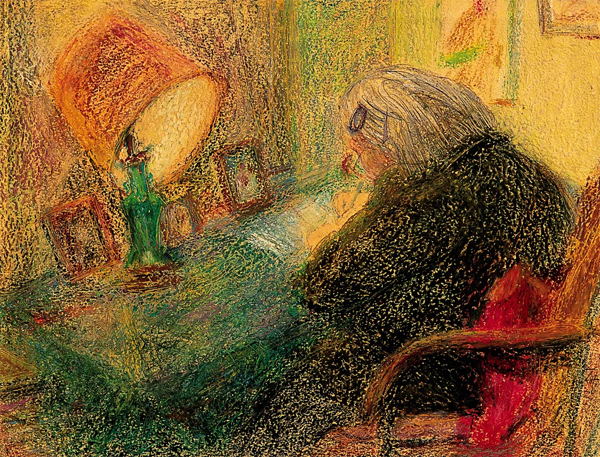

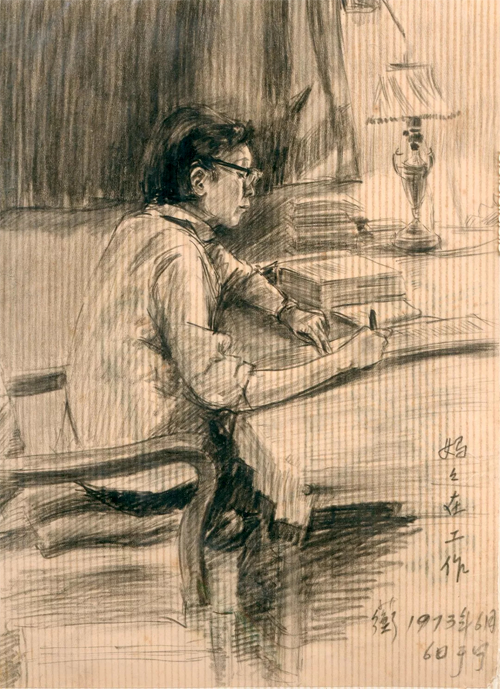

▲媽媽在燈下寫作

這些年媽媽終於不反對我寫東西了,我也很榮幸成了媽媽的文友。她愛和我講她的創作計劃,有時寫出了一篇的開頭,或是一首打油詩🕢,還在電話裏念給我聽,問我寫得怎麽樣🫰,自謙得像個文學青年,讓我汗顏👔。就在前幾天她說又想起一個題目《豐富多彩的初中時代》🤾🏿♀️,列舉那個時期她經歷過的事:九一八,讀書,排戲,施粥,學跳舞𓀊,學家政🚯,還信了幾年教。自然是信耶穌🧓🏼,有一次神父問她有什麽要懺悔的,她想了想說我嫉妒我姐姐。

媽媽生下兩個月🌏,她的父親去世,頃刻間🧑🏻🍼,這個楊姓中西合璧的大家族根基垮了。23歲的堅強外婆選擇留下來將三個兒女培養成人🤌🏻,也多少對同樣出生在1919年的小女兒愛怨交加,或許這也是媽媽吃奶媽奶的原因吧。

編輯小友陳愛華來電話告訴我,媽媽要她送稿紙去。想象中,一向習慣用稿紙寫作的媽媽,又會依在床頭,頭枕橙紅底白色碎花大靠墊🧠,膝蓋墊著紫色的墊紙板,墊紙板上夾著她的各種草稿🙇🏿,有時還會夾進一頁童年歌謠的歌詞👊🏽。她握筆的姿勢,她凝神的表情🅰️🫷🏽,我都熟悉極了👨✈️。別看她好似一揮而就🚑,其實每一篇的腹稿都是醞釀很久。每當這時♍️,小陳會悄悄在一邊做活,在她看來,這是正事。有幾次媽媽為表揚她沒打攪📚,慷慨地給小陳幾百塊以資鼓勵🕵🏿。

多年來她一直想出本專寫中西女校的書🤘🏼。可對於一個近百歲的老人,又談何容易?所以當三年前董寧文信心滿滿要給她編一本散文集時📋,媽媽誤以為是這個主題。近年時興成套叢書,六位或八位作者,少一位都不行。老太太才不管這些呢🥰,她執拗地認為🤾🏽♂️,要出我就要出《翡翠年華》,要不然就不出🫲🏻👩👩👧👧。“我寫的都是好玩的事。先寫初小四,然後寫後高小一⚱️,高小二🧑💻👴🏿,寫唱各種歌,我寫我的成長。打回老家去,不能寫👇🏽,那是大學的事🧤,屬於聯大的不能寫。那是以後的事。還有中旅劇團有好多人都可以寫👨🦰。”

▲1937年媽媽的天津中西女中畢業照

眼看叢書都要開印了✔️,我媽這本還只是一份提綱💓,當策劃編輯的只能暗自叫苦了。作為媽媽的小女兒🚴♀️,從來是媽媽出版的鼓動者㊗️,這回也夾在中間很尷尬,只好抹稀泥收場⏺👲🏼。最有趣的事在後面,一天媽媽在電話裏說:“他認為我再寫不可能寫得像以前那樣好👨🏻🦳。他是認為我高齡,怎麽寫也不如過去。”“我給中西寫六篇,我是一個星期寫的,太簡單了。”

話又說回來,依照媽媽得意的構思寫下去🤘🏻✍🏼,那還不是一本大部頭的巨著啊,我當然希望她老人家有一天能心想事成!

不禁想起這些年媽不止一次在電話裏對我說:“我寫作是一種快樂👿,不像你們為了出版。”(她喜歡這樣說話帶刺兒💆,讓我暗笑。)

“我這輩子還有點兒成績🎴,不算大”

媽媽稱為“翡翠年華”的少女時代,隨著1937年七七事變的發生,完全改變了。1938年7月8日,七七事變一周年第二天🦸,一艘豪華的英國太古輪船公司雲南號從天津開往香港,也決定了媽媽這一生的命運。關於西南聯大時期被她稱為流亡學生的生活,她寫過很多篇,我爸更是奮筆疾書狀。他們同是外文系和“高原詩社”的,單從那一個個標題《離亂弦歌憶舊遊》(紀念西南聯大六十周年)🤦♀️、《梅雨潭的新綠》(紀念朱自清先生)、《我是吳宓教授,給我開燈》(紀念吳宓先生)💈、《看見月光想哭的孩子》(加入抗戰詩抗戰漫畫行列,和巴金通信)、《昏黃微明的燈》(紀念沈從文先生)等👨🏻💻,足以看出他們這代人對這所世界上最窮的大學🔫、卻能和世界上一流名校比擬的母校和導師們,懷著怎樣的深情和感恩!要知道三所名校(清華、北大、南開復學)從1938年開學至1945年解散🔣,中國完全處在民族存亡的生死關頭和嚴酷的戰爭時期🎤。然而在這八年裏♓️,他們雖然經歷了跋涉、轟炸、苦讀、饑寒,甚至遭遇土匪,卻又邂逅了那麽多了不起的學者和同學👉🏿。

關於校舍,我爸曾寫道👨🏻🦰:“後來又在昆明城外西北部三分寺一帶買了一百二十多畝土地,找了一個新校舍。除了圖書館和兩個大食堂是瓦房外⏰,所有的教室都是土坯墻鐵皮頂,而學生宿舍各類辦公室統統是土墻草屋。”

▲1941年作者的雙親在昆明西南聯大

媽媽在《掛紅燈籠了》一文裏生動詳細地描述了當年跑警報的情景🎓。想想都會心驚肉跳的事,到媽媽這都變得有趣了🧒🏽。“我們這兩個十八九歲的年輕學生最有興趣的還是一路上買些約一尺來長的黃色胡蘿蔔一點點啃著,望著紅色的警報球會不會增加一個🧑💼,那就該是空襲警報了。這時昆明空軍基地的飛機也紛紛出動👈🏼👮🏿♀️,不是為迎戰,而是和我們一樣‘跑警報’。”“有人挑著箱籠,有人抱個小包袱🚵♂️🤷🏼♀️,慢慢地人們學乖了,我們除了胡蘿蔔還帶著《一百零一世界名著》和其他的書,背小娃兒的婦女帶著針線、鞋底,還有談情說愛的,挑餛飩擔子的,賣各種小吃的;再往後西南聯大開學了,有的老師幹脆準備在野外上課,到處朗朗書聲夾雜著歌聲笑聲,還有的大學生在熱烈地為嚴肅的問題爭論不休,敵機一來,就跳到附近的壕溝中或田埂下🕕,滿不在乎地抬頭望著有幾架飛機、炸彈落在何方。有人還積累了幾條應付轟炸防耳朵震聾的經驗,說得頭頭是道,卻沒有人認真去做,我們最喜歡談論的題目往往是等解除了警報我們該吃什麽。”

作為一個好美又好玩的十九歲女生🚼,她還回憶了陪演員白楊和章曼萍上街買土布做旗袍、訂做帶袢布鞋👮👨🏻🦽、吃雲南小吃、學地方話的種種趣事👆。

西南聯大奠定了雙親紮實的中西方文學功底,兩本世界名著《紅與黑》(第一本中譯本)《呼嘯山莊》(中譯本)誕生在我家,就不足為怪了🚻。之後漫長的歲月裏,他們雖然遭遇很多磨難🍼,也從來不曾泯滅對祖國的熱愛和信心,不會褻瀆他們追求一生的文學理想和求真的品格🧑🏿💼,一旦有所松動,都會發出炫目的光亮。

▲媽媽就讀西南聯大 在昆明西南聯大後門(雲南農校地址)

這兩年,媒體好像突然發現一眼金礦➜,來我家采訪的、拍視頻的,應接不暇。媽從不回避著“呼嘯”二字是由她想出的,這是她這一生可以得意的事之一🧎♂️➡️。我也相信♧,也只有媽媽才能有此氣魄,她內心是這樣豐富🌌,經歷過戰爭風雲,運動血腥♏️,家庭變故☆👨🏼⚕️,有這麽多的人和事🦟,她才是呼嘯而來的奇女子。但她堅決反對媒體說她挑戰了梁實秋,還是在西南聯大當學生時,“真是莫名其妙🫧,我怎會去挑戰梁先生呢?”

《呼嘯山莊》譯於上個世紀50年代。那時我和姐姐弟弟還很小,那夜南京暴雨,電閃雷鳴,我們都睡熟了,女作家的靈感從天而降……從此英國約克郡荒野上的艾米莉·勃朗特的曠世傑作最好的中譯本問世了。

50年代媽媽還譯過《俄羅斯性格》《永遠不落的太陽》等👸🦤,媽媽很希望能再版,“都是反法西斯、保衛和平的內容,並不過時啊👨🏼🦲。”她說。80年代她翻譯了布萊克的《天真與經驗之歌》,90年代她主譯了羅丹傳《我赤裸裸的來》⛹️♂️。2010年在她的創意下促成了《兄妹譯詩》的出版🧙🏽,可惜由於編輯疏忽👼🏻,落掉了媽媽最珍愛的一首長詩《希朗的囚徒》👄🏀。

上月底🧑🏽🏭,媽媽來電話告訴我,她和中西女校的發小桂惠君阿姨的陰歷生日只差一天,她叮囑我到時候打電話祝賀阿姨。生日過後她說她們通了電話,講起她們這輩子還是有點兒成績,當然不算大👨🏼🎨。

畫中的媽媽

數不清我畫過多少次媽媽。剛學畫時,第一張畫是在萊比錫寓所,她摟著小弟哄他睡覺👨🚒。回國後我的筆也隨著時代的變遷而變化𓀀,我畫過媽媽讀完毛選午睡了,枕邊是《為人民服務》單行本。

“文革”後期我畫過媽媽翻譯聯合國文件,她是臨時從句容農場調回的,她的衣著、發式,也都打上了中國70年代初的印記。

▲媽媽在翻譯聯合國文件(1973年)

爸爸走後🦵,家裏的那張書桌成了媽媽用的了。桌上變淩亂了,多了玩偶和孫子照片。2000年歲末我剛從上海回到南京過年🧜🏼♂️,那天傍晚🕖,我走進客廳,見媽媽坐在桌邊寫信。和爸在世時一樣的臺燈光,將媽媽握筆的手照映得更加雪白。南京的冬天很冷,媽媽很會保護自己🤦🏼♂️,她穿了七件衣服💖,駝背矮小的身子被裹得厚厚實實。

我媽喜歡寫信🧎🏻♀️,也很會寫信🙆♀️,一寫就是長信。在“文革”幹校時⚜️,我們一家分在七處⛪️,她的信紙會有七頁🪶。這些年我見過她列的要回信名單,有一長串,北方的,南方的,足見她惦記的朋友很多👰🏼。當然她不可能完成👨🏻🏭。

▲楊氏三兄妹最後一次團聚,在北京小金絲胡同6號

寫信變少了,媽媽隔不久就會叫我打電話問候她的老朋友🙋🏿♀️。前時她明確說在北京她最惦記的有四個人:邵燕祥🧔♂️、袁鷹🫶、姜德明🥛、石灣🧭。她經常說人要懂得感恩🙇🏻♀️。邵燕祥幫她存過舊詩稿🍴,袁鷹在她無端挨批判時去南京看望過她,這些她都一直記得👩🏽🔧。石灣作為南京大學的學子,對我爸非常敬重,這些年常去看我媽。

2001年媽媽到北京,此後的兩年,小金絲胡同6號我舅舅家,她沒幾天就要去,我總是陪著。看他們兄妹二人傾心聊舊事,說些在外不便說的看法,那樣的放松、寧靜👨🏽🦰、滿足,小貓酣睡在一旁✬,太陽的影子漸漸西斜,那些情景🚶♂️,我永遠難忘。

2003年我媽回南京不久骨折住進了醫院👆🏻👨🏼🎤。她一向喜歡住醫院,喜歡白衣天使🙅🏽♂️,喜歡和醫生聊天🧝♀️⛸。手術後她很快恢復健康🤵🏼♂️,開始在病榻上寫作。8月13日🧘♂️,我和姐姐捧著鮮花進病房,她見了❄️,脫口而出“今天是我的鉆石婚!”然後像個害羞的小女孩把被子蒙住了頭🦑。我心裏一顫📫,鼻子酸了。因為我知道1940年8月13日,媽媽爸爸特意選擇淞滬戰役抗戰紀念日登報結婚😨,從此有了我們這個家庭。他們住在昆明大西門玉龍堆,也是媽媽到西南聯大的第六個住處。跑警報成了家常便飯,直到玉龍堆小院後來也挨了炸彈🧑🏿🌾。

這次住院期間,媽媽寫下了《命中無鉆石》。她開玩笑地告訴我,開刀打進身體的那只鋼釘價值8000元,就相當於一顆鉆石戒🎄。

▲閱讀的媽媽多愜意(2013年)

有了高鐵🚣🏼♂️,我每年四到五趟回南京,每次都會畫幾張媽媽🦅。她會客聊天、看書、看報✊🏼、看電視、吃飯🕶、泡腳🐁🪛、我就像一只跟屁蟲,追著她畫幾筆🧕🏽。誰叫百歲媽媽的日子太豐富多彩了啊!

完稿於2018年9月

赴南京為百歲媽媽過大壽前