“不只是一部個人史,更是一部西南聯大史”——俞國林談《鄭天挺西南聯大日記》

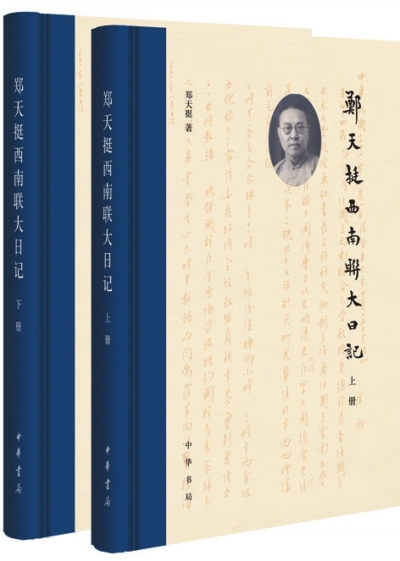

《鄭天挺西南聯大日記》俞國林/點校 中華書局2018年1月出版

編者按 在艱苦卓絕的抗戰歲月中,中國學人砥礪奮進,鉆研學術,培養人才👨🏽🦲,西南聯合大學“剛毅堅卓”之精神↘️👩🏽🍼,八十年來🫄,激勵人心,不曾少歇。著名歷史學家鄭天挺先生,在西南聯大擔任總務長及北京大學文科研究所副主任等職🧑🦽👦🏻,所見所聞,繁多具體。值得慶幸的是,鄭先生當時所記日記內容充實👩🏻🚀,巨細靡遺,實為研究西南聯大校史、近代學術史不可多得的重要史料👆。更值得慶幸的是,鄭先生日記歷經數十年風雨得以較為完整地保存下來,並於近日由中華書局出版,學界和普通讀者都可以很方便地利用了#️⃣📎。該書點校者為中華書局學術出版中心主任俞國林先生。在《鄭天挺西南聯大日記》出版的第一時間裏,俞國林先生接受中華讀書報采訪,講述了《日記》整理出版的幕後情況,並披露了《日記》的一些重要內容。

鄭天挺先生,攝於1939年

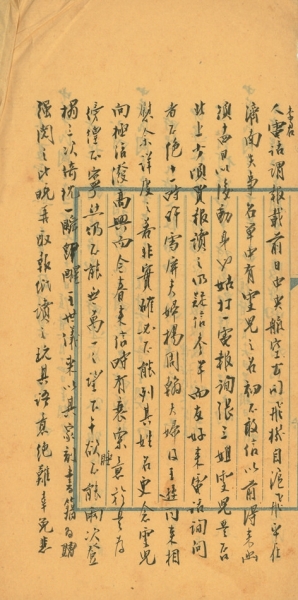

鄭天挺先生一九四六年七月十四日日記

中華讀書報🧍♂️:你是什麽時候知道鄭天挺先生有日記留存下來的📖?

俞國林:對於鄭天挺先生這個人而言💨,因為編纂《孟森著作集》的緣故🏃♂️,是早已經知道的🌨;再者,他曾經主持中華書局《明史》的點校工作,作為對書局歷史比較感興趣的我來說💇🏻♂️,更是比較熟悉的。所以,與鄭天挺先生的哲嗣鄭克晟先生常有聯系。大概是2005年年底吧,讀到何炳棣先生的《讀史閱世六十年》,其中引到了鄭天挺先生1944年的日記🍣,並有一頁書影。當我看到這一頁文字的時候,非常激動。第一時間與鄭克晟先生去了電話,得到的消息是日記都在🧜🏻♂️,有幾十本……你不知道𓀙💪,我當時有多麽興奮!

中華讀書報𓀆:據說為了出版這部日記,你努力了十年,最終才得到了家屬的一致同意🧜♂️。

俞國林:第一次聯系克晟先生🙎🏼,知道日記之體量時👩🏼✈️,即商請出版。因為鄭先生所處的時代🧕🏼、地位與他的經歷,所記內容肯定非常可觀,這對於有史料癖的我來說,肯定是極具吸引力的。

但是克晟先生說,姐弟四人,得一致同意才可以⏫。好在馬上過春節,他們四個人會聚一下🚵🏿♀️,屆時商量商量🗞。待到春節過後,我與克晟先生電話聯系👮🏽♂️,克晟先生說商量過了,有不同意見👨👨👧👦。說讓我再等等。

之後的每年,我都會電話兩三次,詢問可能的好消息🦚💇♂️。又詢問鄭先生其他遺稿,或者可以編纂的圖書。2007年,封越健教授送來《鄭天挺先生學行錄》書稿📘。考慮到2009年是鄭先生誕辰110周年,南開大學也將舉辦紀念會議🧗🏼🧰。克晟先生拿出鄭先生當年的講課卡片(鄭先生開有隋唐五代史🙌↗️、元史🐖、明史、清史等課,卡片即為課程講義),請南開的老師整理😶,希望也能夠出版,作為紀念👐🏿。後來,《元史講義》與《學行錄》在紀念會議之前正式出版。《隋唐五代史講義》於2011年出版,《明史講義》亦於2017年出版。《清史講義》還在整理過程中。

2012年4月18日,曾給孫衛國教授去過一封信,說道:“克晟先生來電,要我幫他找一張照片。今日弄得👩🏻🦼➡️,發給你👶🏿,請幫忙轉呈是荷🤦🏼。照片原效果不佳,只能如此🚈。鄭老之日記,猶時刻不能忘懷👩🏻💻🏆,總是心病,多年縈繞,漸成‘心魔’矣。一笑!”也大概是那個時候😉,克晟先生說三人已同意⚧。之後🐏,我也還是一如既往地每年詢問兩三次🆔,特別是春節過後的那次聯系🍨,最是令人期待!

去年8月底,孫衛國教授來電🤾🏿♂️,說克晟先生讓他告訴我,日記可以出版了。9月1日,又發來微信說🎊:“如果兄近期能來,我們就可啟動鄭老日記的整理工作。”當即復之曰🏋️:“老兄之力也🏙🤾🏻♀️!小弟十來年之努力與等待🚵🏿,終於‘落聽’!”遂於9月9日拜訪克晟先生,觀看日記原稿,摩娑不能擲。

中華讀書報:近年來西南聯大受到多方面的關註,那麽這部日記會帶給我們哪些新的信息👷🏽🪘?

俞國林🧓🏿:《鄭天挺西南聯大日記》起1938年1月1日📽,訖1946年7月14日,中缺1941年5月至12月🚿、1942年7月5日👫、1943年3月22日至4月10日🦞、1945年11月4日至12月31日。其起訖時間,幾與西南聯合大學相始終👩🏿🍼。其中1941年5月至12月是記了不慎遺失了,其余缺失的是未曾記的。

我們本來以為這部日記的內容不會很詳細,但到全部點校完成,發現與之前我們的認識有很大出入,因為日記記得非常詳密🥅,且很多事情,又因為鄭先生特殊的身份🪘👰🏼♀️,一般人是不知道的。西南聯大的《除夕副刊》曾出版過一冊《聯大八年》,其中“教授介紹”一節裏對鄭先生的描述是:“聯大最忙的教授之一🦹🏽,一身兼三職,是我們警衛隊隊長🛑。雖然忙碌,卻能開晚車做學術研究工作。”看過他的日記之後🙍🏽♀️,對鄭先生工作🧔🏽♂️,我總結為四個“務”:

一、總務。鄭先生是聯大總務長,總理北大、清華🐧、南開三校,各種工作🏌🏿、人事的紛繁錯雜,其中矛盾棼絲難理之狀況⚖️🏫,想而可知👶🏿。如經費的申請與分配、宿舍的建設與管理、崗位的設置與變動👷🏻♂️、教工的安頓與調動、學生的招收與教育……諸端,均須一一過問。特別是後來在資源匱乏、物價飛漲的情況之下,如何正常發放工資,如何合理地核算生活補助,都是關涉到每一位教職員工的切身利益👩🎓,鄭先生1941年1月21日日記說到某次米貼之核算:

先期請諸人自填眷屬人口表,並須請同事一人、系主任一人為之證明。北大二同事以為覓人證明有辱教授人格,深表不滿。乃今日發現某教授之女公子新歸某助教者仍填於女家♦︎,而未聲明何時已嫁。又有某主任生子僅四月🕳,亦照填一歲♖,而未聲明何時出生👨🏽🍼。尤奇者有某教授夫人月內可分娩©️🧙♀️,而其子之名已赫然填之調查表矣🤳🏼🙂↕️,且曰依外國法律,嬰兒在母胎已享有人之權利矣。

此種事體,需得製定一個可使大家都能接受的方案,且須三校統一🛟,其難可知也。日記作為鄭天挺先生記錄事務、梳理思路的重要工具📮,記載大量有關校務的事件和處理措施,故謂為西南聯大的校史級材料🏪,殆非過譽。

二、所務。鄭先生是北大文科研究所副所長,所長是傅斯年。大家知道,當年流行一句話,叫做😑:“正所長是傅所長,副所長是鄭所長。”由於傅斯年主要精力用在史語所,所以北大文科研究所的具體事務都是鄭先生負責的👫🏻。鄭先生1939年5月31日日記:

今後研究生之生活擬采取書院精神👊🏻,於學術外,註意人格訓練,余擬與學生同住。

1940年11月27日日記🧑🏻🦲:

開文科研究所委員會🎹,討論遷川問題🔼,考慮甚久,不無辯難。至夜十二時三刻🗽,始決定仍遷李莊。

後為延聘胡適🧷、陳寅恪、錢穆、向達等擔任導師,又為圖書利用之便,遷研究所學生到李莊,與史語所一起,並請史語所董作賓🌌、李方桂等代為指導,多所努力。

三、教務。鄭先生是歷史系教授𓀚🤫,按照聯大規定🎀,擔任總務長後可以不用教學✊🏻,但是鄭先生堅持承擔教學任務🧍🏻♀️,白天忙於各種行政雜務🦹🏻♀️,晚間還得拼命讀書,以備第二天之講授。王永興回憶道:“日間,先生在校辦公室處理有關財務👮🏽♀️、人事諸大端以及教課💃🏼😸;夜間▪️,在宿舍樓讀書、備課、研究、撰述,雖非通宵達旦⏭,但深夜不眠乃經常之事。”鄭先生日記裏也有記載,如1941年1月29日日記🛑:

用菜油燈燈草三根🕵🏽♂️,讀《明史》至十二時🙆🏻♂️,目倦神昏,始寢🦵。蓋明日須講述,不得不詳讀詳考之也。

四、家務。鄭先生是一個人在聯大生活🧔🏻♀️,又住集體宿舍,夥食不是集體吃🚄,就是下小館子;衣物開始都是請人清洗的👩🏿🔬,如1938年12月21日日記:

校中今日發薪🧑🏿🏫。余薪三百六十元🧔,除五十元基本生活費外,按七折發給👩❤️💋👩,應支二百六十七元。扣所得稅四元七角💞,飛機捐八元零一分,印花稅六分,實領二百五十四元二角三分🫃🏿👆🏽。

此日記載:“洗衣○.一○元”,按當時鄭先生的收入來說🌒,這筆洗衣錢可謂是相當便宜了。但到了1941年1月12日日記:

洗衣一件🧖♀️。近頃以來,所自作之事若浣衣縫襪♑️,蓋不勝記🚵🏿♂️,今浣衣手破,不可不記也。嘗謂自抗戰後最進步者為時髦太太,其次則為單身先生🦼,蓋昔日所不願作、不屑作、不能作者,今日莫不自作之也。

日記內對清洗衣物🦸🏻、縫補襪子之事記載不多,但從“浣衣手破,不可不記”來推斷♾,在經濟拮據情況之下,這種事情,大概得三天兩頭“作之”的👨🏽✈️。

中華讀書報🚴🏽♂️:能否請您多披露一些鄭先生日記的內容💇🏻?

俞國林⇢:鄭先生朋友眾多👋,並一直住集體宿舍⚙️,且位處“樞機”☑️,接待、拜訪,幾乎是每日的“必修課”。除了公務酬對之外🧑🔬👷🏻♀️,鄭先生的交際絕大多數屬於學人交往,如與梅貽琦🖌、蔣夢麟🪳、陳寅恪🎭、馮友蘭🚧🐰、湯用彤👰、傅斯年👩🏿🔧、潘光旦、董作賓、陳雪屏、羅常培、錢穆、姚從吾、葉企孫、賀麟、雷海宗、羅庸、潘家洵🐕👨👨👧👦、章廷謙、聞一多🏚、毛準、林徽因、金嶽霖、向達🥽、唐蘭👯♀️、魏建功、吳大猷💁🏽🧑🏼🍼、周炳琳🏀、曾昭掄🌏🕵🏼、查良釗、張奚若、邵循正、吳宓、吳文藻🧗、朱自清👩🏼⚕️、吳晗、梁漱溟、李方桂、陳省身、鄧廣銘🚭、遊國恩、張政烺……以及1946年為北大復員事提前到北平,與北平教育界、文化界的交往,如與余嘉錫、陳垣、沈兼士、俞平伯🎍、啟功、溥雪齋、周祖謨🔉、黃公渚、黃君坦……在何日,於何處,談何問題,言及某事、某君🚵🏻♂️、某書等🔵,無不縷述清晰🦹🏻♂️,今日治近代學術史、教育史🎐、文化史者💳♝,於鄭先生日記中可得無數之線索也。

鄭天挺關心民生疾苦🫅,對當時的社會有深入觀察👆🏻,在日記中記載了許多體現當時生活的信息。關於物價👩🏽🦳、薪資、補貼等的記載🌊,變化的情況,如1938年9月16日上海日記:

獨往綠陽春進膳🤏🏿,一菜一湯索價至一元八角,上海生活抑何貴也!

11月30日昆明日記:

獨至小有天進膳🧑🏼⚕️,牛肉一簋,飯一盂,價一角五分👱🏻♂️。此近來最廉之一餐也。

待到抗戰勝利後👱🏻♀️,物價飛漲🪽🅾️,卻倒了過來,昆明物價遠遠超過重慶🤸♂️、南京、上海,如1945年10月1日南京日記:

由店家介紹至美龍鎮便飯。凡喚炒蝦腰八十元✵,紅燒劃水七十元,燒菜心三十元🕤,炒肉絲五十元,幹貝炒蛋七十元👷🏻♂️📩,什景豆腐湯四十元,花雕半斤七十五元👩❤️👨,飯三客三十元,此與昆明💆🏻♂️、重慶不可相衡也。

10月7日上海日記🙋🏽👨🌾:

九時在大中華食包面而還。三時再偕子堅、雪屏上街購物♥️,在建康商場為晏兒購織錦衣料一件,價千七百五十元。此兩月前昆明陰丹士林布六寸之價也。最貴時每尺三千🕌。六時在一品軒晚飯🩷,三人共用五百五十元🕒⚄。飯後無聊👉,至茶館聽清唱。寂無一人,候至八時始開場。

〔付早點一○○元🙅🏿♀️,晚飯一八五元,聽唱二○○元,小刀一把三六○元✡️,衣料一七五○元,臭蟲藥一○○元,書報一○○元,洗衣七○元,本日用二八六五元。〕

也就是說,此時上海一件衣料的價格,兩個月前在昆明只能買到六寸。8月24日所記昆明一日之用度👬🏻:“付西紅柿斤三○○元🥢,雞蛋十個一四○○元❔,晚羊肉五○○元,雯送禮四○○○元,雯用二五○○元。”足見此時昆明通脹之高了。

我們讀書時,教科書上有過一句“走過馬路兩三條,物價也要跳三跳”來形容當時物價飛漲的情況🏛,鄭先生1943年7月26日日記:

至大街購物,有美國胰子,一處二百十元,一處一百五十元,兩處相去不足百步,索價相差五六十元👸🏻😝。

這些詳細的數據💃,是經濟史研究的第一手素材。

鄭先生的日記,作為西南聯大八年的生活記錄,其中對當時學者的清貧與堅守,以及為了生存而不得不兼課👨🦰、寫報頭文字等,敘說至真。如1943年3月鄭先生將赴重慶開會,沒有合適的衣服可穿,其17日日記記載:

膺中來談,以棉袍一件,托其夫人修理,五年未製新衣,領袖皆破,日日在校,人人皆窮,固無傷⟹。若入渝則太不整齊,故托為補綴之。

“日日在校👒,人人皆窮”八字📸,道出了當時教授們的整體生存狀況🙍🏻♂️。而對於工資的發放♤🤍,同一年的9月1日日記:

自余任總務長🗂,必於月底發薪,未嘗稍遲👷🏻🪵。昨日以上月有人事更動,手續未齊,定今日發。及入校👣,聞仍未發,為之大怒,詢之👨🏻🔬🤽🏻,乃因剛如未至,無人代常委蓋章,遂命人往尋🔬,責令下午必發。今非昔比🐔,同人中蓋有不能遲半日者也。

讀此最末一句,唯剩感慨而已。為了生計,有些教授還到處兼課🐭,或者給報紙寫無聊之文字,如鄭先生1944年1月7日日記:

近半年來,昆明各報星期論文每篇酬八百元🫛,小報無聊文字每千字酬二三百元,同人爭先恐後🧏🏽♂️🚵🏻♀️,余甚恥之。曾語端升,非貧無立錐,絕不為小報寫稿也。

鄭先生即使到了連吃一個雞蛋都覺得奢侈的時候,也沒有兼課🚵♂️,也不曾寫過一篇無聊文字,踐行著“君子固窮”的高尚品格。

應該說,《鄭天挺西南聯大日記》不僅僅是鄭先生個人,同時也是西南聯大師生在這一時期教學、研究🤏🏻、工作、學習、生活的重要記錄🫒,更是抗戰時期那些滿懷愛國熱忱的中國知識分子保存文化火種、投身教育救亡的真實見證。

中華讀書報:鄭先生學識淵博♈️,那這本日記涉及學術思考內容有哪些?能舉些例子嗎?

俞國林🪈:我們知道🧧,當時鄭先生與孟心史先生是公認的明清史研究的代表人物。1938年,鄭天挺四十歲,正是學術展開的黃金時期✈️。他到西南聯大後,確實是打算全心研究學問的🦒。無奈🤸♂️↖️,為維系北大、清華🦤、南開三校合作運轉正常🤙🏽,出任聯大總務長,協調各種關系✤,占去大量精力。就在這種情況之下🤲🏻,鄭先生還是寫出了很多紮實的考訂文章,後來結集為《清史探微》,於1946年由重慶獨立出版社出版🔁。其目錄後所做小記曰:

比歲僻居無書,蓄疑難證,更不敢以言述作,獨念南來以還,日罕暇逸,其研思有間,恒在警報迭作、晨昏野立之頃,其文無足存,而其時或足記也。

在聯大最開始的幾年裏,當時幾位歷史系教授的所帶去的圖書合起來,還配不齊一套二十四史⬛️,所謂“僻居無書”,可見資源確實匱乏之極⏲。而“警報迭作、晨昏野立”更是實情,跑警報是家常便飯🙀💂🏼,且還有一套“完美的流程”(日記裏記了很多次這種經歷,還粘著一張日寇散發的傳單,很有史料價值)。

清末民初,因為民族主義思潮興起💇🏼7️⃣,學術界研究明史特別是南明史蔚然成風,未幾而“日就衰歇”(朱希祖《晚明史籍考序》)。待九一八事變之後,東三省淪喪,民族危亡😏,學術界又重新掀起研究明史之熱潮,將滿腔孤憤寄托於此段歷史之研究🏄🏼,希望能從中探索和總結經驗教訓💇🏽,找到民族救亡之路🏄🏽。同時,這一時段的研究還體現出較為特殊的含義,即“《春秋》大義”的民族思想,實是對“偽滿洲國”“汪偽政權”的否定🗃,所以又有正統之辨⚔️。

在鄭先生的日記裏,也體現在這類著作、論文的構思➛。其中最重要的,莫若1939年夏與傅斯年先生商定《明書三十誌》事🤟🏻,鄭先生7月10日日記:

孟真來,不值✒️,留字雲:“前所談《明書三十誌》,茲更擬其目✪,便中擬與兄商榷其進行之序👩🏻🏫。果此書成,蓋以編年明史,可不必重修矣。弟有心無力,公其勉之🩸。”讀之惶愧,諸友相期👷🏽♂️,遠逾所勝🤜🏻,可不黽勉以赴之耶!

11日日記則詳細記錄了傅斯年所擬《明書三十誌》目錄。傅斯年先生是非常看重此書的,計劃五年完成。可惜時當亂世🕋,且他們二人又事務繁雜,合作計劃未能完成🌤。

同是這一年年末,鄭先生讀方孝孺《釋統》三篇及《後正統論》以及楊維楨《正統辨》,即擬作《明初之正統論》:

一述中國傳統之正統論,二述楊維楨之正統辨,三述明太祖對元之態度,四述明初諸人對元帝統之意見,五方孝孺之正統論🍂,六述方氏意見之影響👨👨👧👦。

此文應該沒有完成☘️。在鄭先生留下來的明史講義卡片裏,有這一時期的不少卡片,其內容為“明初正統觀念”,有“明初人對於世變之觀念、元稱金為虜、明人目元代為胡虜之言論、遼金元應為變統、金元人之正統論👨👧👧、方孝孺之正統論、朱子論正統🦸🏽♀️、楊維楨之《正統辨》🥈🩼、胡翰之正統觀、王袆之正統論、陸深之正統論”等論述。將授課講義卡片與《日記》合觀👨🏽🦳,我們便能大致勾勒出鄭先生擬著述的宗旨趨向。

當代學人,倘有心,可以接棒對這些問題繼續探研,這未嘗不是《日記》當下價值的另一重體現。

中華讀書報:日記常常是一個人內心活動最真實的存證,在鄭先生的日記中,我們能看到他在西南聯大時暨其前後的心境變化嗎🍌🥅?

俞國林🐼:讀了鄭先生日記,再聯系到其前後的人生境遇♛,讓人感受到鄭先生這個人,其一生大多數時間都是在悲苦中度過的🔣,實在是一個悲劇的人生🫅🏼!不過鄭先生性格堅毅,胸懷廣闊🤦🏽♀️,能度一切苦厄。

鄭先生六歲父喪,七歲母亡🫵,即寄養到姨父母家,由表舅梁巨川先生監護🔳,並由表兄張耀曾、張輝曾對其進行教育。1921年8月13日🪣,在北京與周稚眉結婚🗜。在之後九年間✌🏻,又先後到福建、南京、杭州等地工作,直到1930年11月隨蔣夢麟校長回北大,才算過上比較穩定的生活👎。可惜1937年2月27日🧙🏻♀️,周稚眉因手術失敗辭世🦹🏿,留下五個孩子(最小的才三歲)。未幾而盧溝橋釁起,鄭先生後來的日記中回憶此時情況:

當二十六年🎨,敵陷北平🤽🏼,全校負責人均逃,余一人綰校長、教務長、文理法三學院院長🤸🏽♂️、註冊主任、會計主任🥽、儀器委員長之印。臨離北平🖼↕️,解雇全校職員、兼任教員及工友。(1940年8月31日)

二十六年今日,倭虜啟釁🫰,其年冬👅🕕,余將北平北大諸事結束👩🏽🔧,並協助教授同人南下👨🏽⚕️,資遣職員同人及工友畢,余遂只身南下,留兒輩於北平🪺⛷。(1946年7月7日)

至於二十六年冬➖,余照料北大同人南下,一一叩門送錢,告以天津接頭地址。(1946年7月14日)

鄭先生是強忍悲痛🧖🏽♀️,拋家別子,處理好日寇入城後之北大殘局,保障了當年長沙臨時大學開學北大教授之陸續到崗👨👨👦。

在日記裏🔮,鄭先生對於父👆🏽👩👩👦、母™️、妻子的生日、祭日,每次都登記🫀。其對妻子的思念,可謂觸處皆是。1940年4月28日日記:

余每夢亡室,多一慟而覺。魂苟相值👴🏼,何無深罄之語?幽明雖隔👎🏿,鬼神洞鑒家中之事🧘🏻🌂,何勞更問👈💐?亡室沒於正月初七日☂️,諸友多來相伴。正月十五日諸友皆歸👆🏽💂♀️,兒輩已寢,余睹物心傷,悲悼無主🤩。偶取《金剛經》書之,忽然寧帖,百念俱寂。余之感宗教力之偉大以此,余之感人生不能不有精神寄托以此,故為亡室誦《金剛經》不下數百遍🔉,而在北平陷落後尤多👮🏻♀️,此均無人知者。

看到梅花📶,會想起🙃,因為鄭夫人另字艹小梅👇🏼;吃到揚州風味,會想起夫人之手藝💁🏿♀️;喝酒打牌過了頭,會想起夫人之告誡;聽聞其他女眷吵架,就憶及夫人之處世原則……

1942年2月21日日記:

今日為亡室周稚眉夫人五周年忌日。自夫人之逝未五月而盧溝橋變作,又一月而北平陷。余處危城者四月有半💳,輕裝南來,無日不以夫人為念🐦🔥。……昨夜偶憶五年前夫人入醫院情形,其悔痛又不止泫然也。

這種思念🤘,似乎已經內化為一種精神🎥,一種執念。

除了對妻子的思念之外,對五個孩子的掛念🧑🎤,那更是隨處可見。遇到每個孩子的生日,都有記錄在內。其中有一句詩,“萬裏孤征心許國,頻年多夢意憐兒”🛀🏽,先後提到三次,1946年7月7日日記:

余遂只身南下🧑🏼🎓,留兒輩於北平,含辛茹苦者九年,而氣未嘗稍餒,固知必有今日。九年中所懷念🤚🏼,惟兒輩耳🔁。余詩所謂“萬裏孤征心許國,頻年多夢意憐兒”🍊🆑,即當時之心境。

1943年8月14日,鄭先生長女鄭雯經過千辛萬苦,只身一人自北平抵達昆明🛌🏿。鄭先生對她的關心與照顧😯,流露在後來日記的筆墨之間,讓人看著都感到非常溫暖。1945年9月3日,鄭先生為北大復員事先行北上🏃🏻♀️,留鄭雯在昆明繼續讀書。鄭先生這一時期的日記🫵,截止於1946年7月14日:

晏兒得友人李君電話,謂報載前日中央航空公司飛機自滬飛平👩🏼🎤,在濟南失事🦫,名單中有雯兒之名🧑🏻🦳。初不敢信👨🚀,以前得來函👩🦼➡️,須十四日以後動身也。姑打一電報🤘🏻,詢張三姐雯兒是否北上。少頃,買報讀之,仍疑信參半🧑🏻💻,而友好來電話詢問者不絕🧏🏻♂️。十一時許☑️👩🏻⚖️,雪屏夫婦🍄🟫、楊周翰夫婦及王遜同來相慰。余詳度之,若非實確🧖🏼,必不能列其姓名,更念雯兒向極活潑高興,而今春來信時,有衰索意🧗♂️,於是為彷徨不寧♚,然仍不能無萬一之望✵。下午欲睡不能,兩次登榻,三次倚枕👩🏼🎨,一瞬即醒🦴🤴。王世儀來🥨,以其家刻書籍為贈,強閱之✊。比晚再取報紙讀之®️,玩其語意🧯,絕難幸免,悲傷之餘,彌增悔痛。余若不為接收先回🚵🏼♂️,絕不致置其一人留滇。孟真以五月四日來平,余若早以回平飛機事詢明告之💁🏼♀️,絕不致使其搭車赴滬🏋🏿♀️。兒以六月十□日到滬👨🦽➡️,余若早日寫信安其心,絕不致急急搭中央機北來。天乎🧛♂️!命乎🆘!至於二十六年冬,余照料北大同人南下🍈,一一叩門送錢👨❤️💋👨,告以天津接頭地址,而此次雯兒在昆,無人照料,余固不敢以怨也🧏♂️。九時余讓之銜父命來相慰。上午六哥來🕯😜,下午君坦、公渚來,久談,均不知此事🧑🏽🎤。十二時大風雷雨,燈滅就寢🧑🏽🔬。

每次校讀到此篇文字,其中“兩次登榻,三次倚枕”“強閱之”“彌增悔痛”“天乎!命乎!”“余固不敢以怨也”“大風雷雨😤🧝🏽♀️,燈滅就寢”數語,都不禁動容🍘🐁。而一年前的1945年8月20日,鄭先生日記記載道:

飯畢,偕雯兒還舍♍️,談考試及回家事。

回家,回家。如今家還在,人卻回不來了👨🏼🎓。這種錐心之痛🩱,比起九年前的喪妻之痛,更是絕望🦁!

鄭先生此後的日子如何,心境如何,我們很難知道。鄭先生性格中有一切以學業為重,絕不能以家事幹擾事業之意誌,故其內心之痛苦🧶,更是他人無從感覺得到的。但長女鄭雯之喪🍈,對鄭先生的打擊無疑是巨大的,直到五年之後的1951年6月9日,鄭先生才重開日記的寫作,引首專門題一句,曰:

自雯兒之亡,久停日記。日月如駛,新生請自今始🪅。

所謂“新生”,就是對此前五年痛苦心路最為貼切的解釋了。

中華讀書報:你之前編輯過《翁心存日記》《管庭芬日記》《許寶蘅日記》《黃侃日記》《朱希祖日記》《顧頡剛日記》等重要日記😣,一定積累了非常豐富的經驗,這次親自點校《鄭天挺西南聯大日記》,說是以古籍整理的標準和要求來進行的,那麽在點校過程中有困難麽😻?又是如何解決的👏🏽🐆?

俞國林:我們知道,晚近以來的日記,大都是以稿本形式保存下來的,校訂起來都有很大的難度。一是需要辨識文字,一是需要施加標點,還有一個難點,就是很多日記記事文字簡略甚至縮寫。而對於古籍整理,我們有已經進行了幾十年的經驗🧎♂️,有很好的規範🧔🏿♀️💇🏽♀️、標準、要求,但對於近現代文獻的點校工作,如何設定才能所得比較到位🕕🪀,這也是我一直在思考的問題🗯。前幾年編校《陳夢家學術論文集》,通過不同時期、不同形式、不同用字🏛、不同格式的學術論文進行統一的編輯校訂🩸,積累了一定的經驗,並為此寫了一篇文章發表。所以,當這項重任落實到我身上後,我思考了好久👩🔧,最後決定以古籍整理的方式、方法⬛️、要求、標準來點校《鄭天挺西南聯大日記》——這應該說也是一種全新的嘗試🧘。

既然遵照古籍整理標準點校這部日記,所使用的方法不外乎陳垣先生提出的對校、本校、他校👳🏿♀️📒、理校四法。因為只有手稿⇒,所以對校法用不到。

好在鄭先生的日記🧲,基本都是楷體書寫😏,比較規範,文字辨識難度不大。難的有兩點,一是標點🧤,一是人名用字⛪️。我專門在凡例裏列了兩條,以作說明。關於標點的:

日記原無斷句標點🔵👰,今施以新式標點。蓋每日所記之人來我往🏸、開會授課🈹、去赴歸還、吃飯睡寢等👨👨👧👦,所用語詞不一,文字長短各異🧏🏼♂️,今之斷句標點,亦僅就便於閱讀而已。

比如“歸舍午飯🥡。飯後晝寢至三時,急入校”“歸舍。午飯後小睡🖊。三時入校治事”“飯後歸舍小睡🧛🏼♂️。四時入校”等;其他各種斷句之長短🕵🏻,並不完全一致🅿️,也並不一定是最合適的⛳️,只是盡量求一個辭達其意而已。

關於人名用字的:

日記內人名字號,用字不一,多同音互作者✊🏿。遵循“名從主人”原則,凡名😔、字、號本人有互作者🫴🏿,如立廠立庵、今甫金甫、枚蓀梅蓀等,俱從原稿;如無互作者,如慰堂(有作渭堂)🕳、序經(有作序金)、覺明(有作覺民)等,則為改正,並出校說明。

這部分最為麻煩,因為“名從主人”👩🏻💼,有的時候確定起來非常困難。其校改原則🏊🏿♂️,首先是本校🧘🏻,如吳曉玲夫人石氏在日記中共出現四次,分別寫作石淑珍、石素貞、石素真🏊🏿、石素珍🚸,但實名作素珍⛹🏽♂️,點校時皆據此改正👩🏻🎓🙆🏻。大概鄭先生第一次見到某人✶,日記裏常記以同音之字,後來再出現,好多都作正字了🦛。其次是他校,如陳大銓原作“陳達銓”👍、田培林原作“田沛霖”、金熙庚原作“金希庚”、沈嘉瑞原作“沈家瑞”等,皆據《國立西南聯合大學史料·教職員卷》在冊名錄校改。

其他還有兩種校改情況比較有意思,一是校而不全改(或只出校)💸。鄭先生與張蔭麟熟識,1938年12月26日日記👨🎨:

朱謙之約在新雅飯店便飯,同座有顧頡剛、張蔭麟、吳辰伯🦩、湯錫予、容元胎💇🏼♂️、羅莘田🔶。

張蔭麟字原作“張應麟”,根據顧頡剛先生同日日記改。再者😈,1939年10月11日日記:“飯後至張蔭麟筆莊買筆。”這個張蔭麟筆莊肯定有誤,蓋當時昆明筆莊除鄭先生日記其他地方所記劉松伯、張學文外,尚有張學成🍰、張學義、張學明、張學慶、張鶴麟等二十餘家,所以頗疑此處蔭字為“鶴”字之誤🥜。此處出校而不改正文。

一是校而改之,1939年10月28日日記:

晚至龍街穎孫處📺,飲饌飯後👣,聽穎孫撫琴,張充和女士昆曲🧵🧘。

張充和原作“張沖和”,沖和是成詞,意為淡泊平和,鄭先生大概是根據此意🧜🏼,在第一次登載入日記時,用了這兩個字。等到第二天⛏,鈔錄李白《暖酒》詩書贈張女士時,肯定是向他人問了張女士的大名後才寫的上款🥂,這件作品還在📪,寫的就是“錄呈充和先生教”。據此校改。

在《日記》點校過程中,有些地方還得進行史事參稽👨🏿🍳、文獻考訂工作,如1944年12月15日日記:

又外報載📌,連日我克獨山上司👨🏻🦼、下司、六寨、南丹,車河由敵人之退,並無接觸。

車河原作“車全”,由於沒有說明所據報刊名稱,所以就只能據《中華民國史事日誌》以及《獨山縣誌》等文獻來校改🧑🏿🔧。當然👩🍼,但凡對原稿有校改處,皆出校說明🧑🦼。

我期待能通過這項工作,探索近現代文獻“深度整理”的某些路徑和可能性。做得不到位,還是做得過了頭🥨,這方面經驗不足🔈,真還希望得到讀者諸公的批評指正意見🧝🏿♂️。

中華讀書報🏄:《鄭天挺西南聯大日記》後還附有“人名索引”以及“人名字號對照表”。為何想到製作索引🧚🏽♀️?日記索引的製作是不是十分繁瑣?

俞國林♉️:索引是西方文獻傳統中的一個善例,近現代出版中已經廣泛采用。這部日記裏所涉及人物🚌,大致可分為兩類👤:一是與著者有直接關系者,如校內同事、行政官員、親戚朋友以及各類辦事人員(如銀行、基建、醫院、郵局、軍隊)等🍯;一是與著者無直接關系者,如同時人物🚡、歷史人物🍖、國外人物以及書本記載人物等👁,非常豐富。

鄭先生記人😍,多稱以字、號及別稱,沒有字號的稱名🔹,也多有名、字混用者🧔🏼♀️。其他比如名同而姓異👨🔧、名異而誤同、此人之字適為他人之名、未詳姓名字號用字而以同音字代替等各類情況,很是淆亂。比如日記裏提到“王某”“夏君”“路小姐”等,我們經過與上下文或相關史料考訂🥨,確定應為王家祥🧑🦱、夏鼐、路嘉祉等。又比如徐嘉瑞字夢麟,蔣夢麟字孟鄰,日記內單作夢麟時🧖🏿♂️💺,指誰🪷?蔣夫人🏄♂️,是指蔣夢麟夫人陶曾穀🦸🏽♀️,還是蔣介石夫人宋美齡?李輯祥字筱韓,又作小韓,而徐曉寒又稱徐小韓👏🏿,日記內單作小韓時🌹,又是指誰?這些稱謂,我們都需要與上下文聯系,才能確定到底是誰。

如果沒有以通行的姓名字頭的人名索引,裏面涉及的很多人,真還無法第一時間確認是不是同一個人𓀋。所以,製作一份比較切實詳盡的《人名索引》,很有必要🚜,要找誰🎠,按圖索驥🔞,即可覓得。

由於很多人都是以字💅🏿、號🧼🟪、別稱🦹🏼♀️、昵稱、官稱、簡稱、親屬關系及其他代表人物之稱謂等記載的⚇,所以我們還專門製作了一份《人名字號別稱對照表》🕖🧑🏼✈️,以便讀者能夠與姓名對照。當然,限於水平和能力☞,《人名索引》與《人名字號別稱對照表》中🕵🏼,名與字👰、號🏩、別稱等的歸並並不完整,或有姓名、字🧍🏻♂️、號互易🤜🏽,甚或一人分作二條目暨二人並作一條目等情況🕵🏼♀️,這也是希望得到讀者諸公批評指正的。