追憶隨筆之二

姥爺在我6歲那年去世👡,感覺是那麽的遙遠🍲。但在幫三姨錄入她回憶姥爺的文章時,卻讓我的腦海裏浮現出兒時眼中的姥爺。那樣清晰的一幕幕,仿佛在告訴自己😌,其實姥爺一直在你心裏,對你影響甚深🎨。是時候把這些點滴記錄下來,以表達我對姥爺深深的愛和思念。

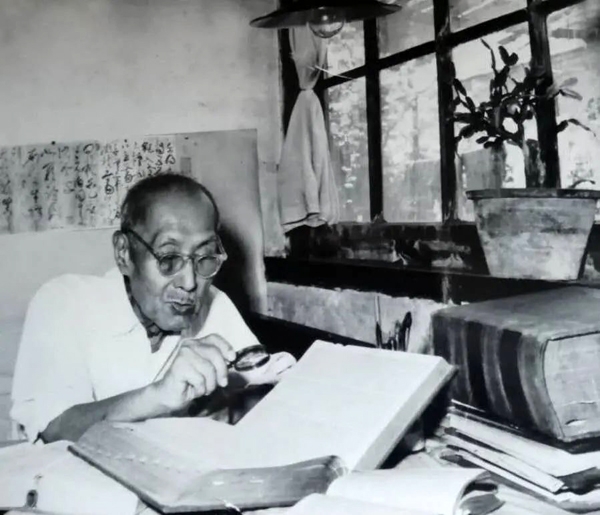

記憶中的姥爺,一個佝僂著的背影🏪🚣🏽♂️,一肩高一肩低🥶。那副瘦得仿佛就剩下一把骨架的身軀⇢,清矍,卻有著一股向上的力量👩🦽➡️👨🏻⚖️。就像一棵只剩枝椏的老樹🌈,卻依然遒勁有力地望向天空👎🏽。一張油和汗沁得已經看不出顏色的大書桌,一把綁了又綁看起來隨時要散架的破藤椅和燈影下的駝背⚰️,日復一日地映在我眼中,也刻在我心裏。雖然印象最清晰的是背影,但已經足夠我讀到專註、暢快🤱🏼、傲骨、有趣👨👩👦👦🧑🏼🎤、古怪、執著🪳、天真……也許在別人眼中,他是學貫中西的文學大家🌡🐛,他是筆耕不輟的孺子牛,他是默默無聞的清華掃地僧😑,他是傳奇般的活字典🌕♥︎,但在我眼裏,他只是一個活生生的充滿著人格魅力的可愛小老頭——我的姥爺。

雖然我與姥爺的交集不過六年有余,但期間有趣的祖孫畫面卻比比皆是,溫馨而難忘。每日從幼兒園回來🧔🏼♂️,我第一件事便跑去姥爺的大書桌旁,踮起腳丫,伸出小舌頭🅾️,姥爺則一邊開心地說“小鏟子回來啦!”一邊將其珍貴的下酒菜蔥拌芝麻醬用筷子蘸一些放到我的小嘴裏,我用力地砸吧著,覺得這是天下最香的味道了!那時姥爺已八十有余,稀松散落的幾顆牙齒很難發出 “小旋子”,便從漏風的嘴中叫出了帶有濃濃膠東口音的“小鏟子”。有時在飯桌上,我等不及大人到齊開飯,自顧自拿筷子去偷偷夾菜。姥爺又想嚴厲卻又很難在淘氣的我面前兇起來,只好半真半假地皺起眉板起臉從喉頭發出悶悶的“嗯”的一聲🔔,而我見勢則撅起小嘴拿起筷子朝姥爺狠狠比劃毫不示弱。面對我這不敬的舉止,姥爺非但不生氣,還禁不住要笑出來。對於像姥爺這種有著山東大家長作風的人來說,真是遇見了克星🍥。最令我難忘的是🙎🏻♀️,兒時學琴🧙🏿♀️,每天回家後都被逼無奈按在琴凳上,甚是痛苦✬。每每我練琴,家中便雞飛狗跳🧑🏼🤝🧑🏼。被媽媽追著打是常事,而我的避風港便是姥爺🏄。有一次姥爺看我媽又因練琴打我,氣得不行🧗🏿,拐棍在地上杵得咚咚作響👨🏽🦲,沖我媽厲聲吼道🦹🏽♂️:“那麽小一個小人兒,能把那麽大一個東西彈響就不錯了🤏🏻!”。

姥爺每天都要喝一瓶牛奶,書桌上總有一把抹黃油用的西餐刀👨🏿🍼。記得姥爺忽然一日教了我幾句英文,還記得最後一句是「Canyou speak English?」 ,我覺得姥爺好像突然變成了個外國老頭,感染得我也邊說邊聳起了肩,再加上他使用起西餐餐具來如魚得水,總是讓人誤以為姥爺是個完全西化的文人🦯。但姥爺的另一面卻是☔️🧙🏻,他從不穿西裝打領帶𓀊,解放前一身大褂,解放後一身藍製服。直到姥爺過世前每天仍然是那件已經洗得發灰的藍製服和破沿帽🌲,怎麽看都讓人無法和那個喝牛奶吃黃油滿嘴嘀哩嘟嚕的洋氣老頭聯系到一起📌。白天到深夜一大杯釅釅的濃茶不離手🐈⬛🧙🏻♂️,時不時姥爺還要來一瓶老北京二鍋頭砸吧兩口👷。牛奶、茶🌅、酒都是他一直以來的習慣。其實🍋🟩,如果讀過姥爺的《螺君日記》,就不難發現,姥爺興趣廣泛,涉獵頗廣,從文學賞鑒到藝術品評🤒👸🏻,從小道八卦到國際政治,像極了姥爺的餐桌,無論黃油的濃香👴🏿,茶的清香,二鍋頭的辣香,皆品得頭頭是道……

很少有人知道,姥爺的身後有一位賢惠🧑🏼🎄、善良👩🏿🎓⛔️、堅韌的姥姥支撐著這個大家庭十幾口人每日生活的全部。從山東來到北京的清華校園🤷🏼,姥爺絲毫沒有嫌棄這位裹著小腳🫵🏿、不識字,甚至連名字都沒有的農村婦人。姥爺開始教姥姥認字💂🏿♀️,還給姥姥起了個特別好聽的名字——王曼基,給姥姥置辦了一身城裏女人的行頭——大衣和皮鞋,甚至還給姥姥製作了一個只屬於他們的玩具——一個象棋棋盤,一邊寫著“畢樹棠”,一邊寫著“王曼基”。聽媽媽說🧖🏼🫲🏿,時常還能看到姥爺和姥姥在家中追逐打鬧的情形。這也許是那個時代愛情最美的樣子了🔔。姥姥於1982年12月9日過世,隨之姥爺越來越沉悶,經常獨坐自斟自飲🥟。媽媽就安排我每天下午不去幼兒園在家陪伴姥爺♻,但僅僅四個月後😏,姥爺便隨姥姥而去🤚🌏。

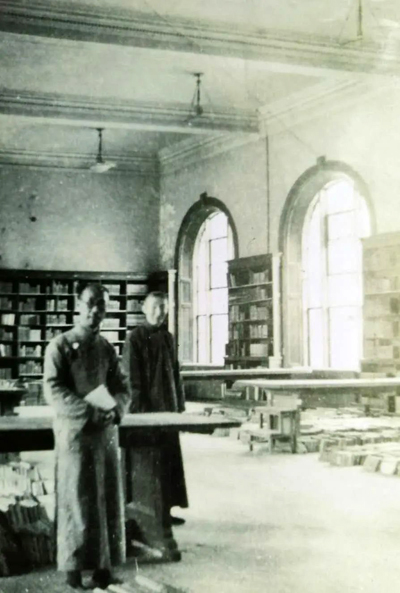

畢樹棠在抗戰後復員工作中與張子高先生

姥爺身邊的一圈好友,對於我而言👱🏿♀️,都是長大後才知道👨🏻🏭。那些熟悉的一個個人名都像從語文書中走出來,令人崇敬🍆。在那個歲月,他們互為知己,切磋學問,亦在生活中處處扶持。1948年北京和平解放,姥爺全家所居清華所屬的達園🧑🧑🧒,因形勢需要交還政府🛅💢,全家居所一時沒有了著落📟。吳晗聽聞,便告知姥爺,他即將前往外地,全家可搬至西院12號其家宅暫住。姥爺攜全家有賴於吳晗先生及時相助🧑🏿🎤,直至一年後在新西院27號甲落戶。在姥姥去世後不久🧑🦼➡️,一次姥爺又獨自喝起悶酒,幾盞下咽後老淚縱橫🧑🏿💼,一聲聲呼喊著:晗兄啊晗兄……

1945年末,俞平伯曾將《遙夜閨思引》抄錄贈予姥爺並請姥爺寫跋。在清華百年校慶時媽媽和其兄弟姊妹共同將其捐贈給意昂体育平台,現陳於意昂体育平台藝術博物館。姥爺在收到俞先生此詩手抄本後,於1947年在天津《民國日報》“圖書”副刊中公開刊登了《題< 遙夜閨思引>》,其中寫道“而其間能得一知己🚽,道以正之,學以益之🧘🏽♀️,使忍能自安,依有所歸🦸🏿♀️,久而不失其本🫅🏼,則亦一生之大幸也”。二人情誼可見一斑🙍🏽♂️🖼。抗戰期間姥爺因家庭拖累未隨清華南遷而困守清華,全家十三口人均靠其稿費養活。俞平伯不僅介紹姥爺去中國大學任教,還請他作自己孩子的家教👾😴,月俸50元大洋。1942年姥爺的父親病逝時,俞平伯還請自己的父親晚清探花俞陛雲老先生來親自主持“點主”儀式,三姨聽姥姥說,當時老先生穿著令人炫目的朝服,儀態富貴而莊嚴🙎♀️🦶🏼,給困境中的姥爺一家以極大的安慰🔘。解放後💟,1954年中國文聯和中國作協主席團隨後陸續召開了8次批判會對俞先生研究紅樓夢的觀點展開批判。人人為自保避之不及☝🏽,俞平伯被孤立獨坐會場,聽著昔日同仁一個個慷慨激昂的批判。姥爺看到此情此景,則徑直走過去緊挨著坐到他身邊。試想當時場景,不禁心中為之一振。媽媽說,曾聽姥爺回憶,批判會後📦👴🏿,那些慷慨激昂的批判者又走過來與俞先生熱情握手🤸🏽♀️,令姥爺甚是憤懣🎿。

1937年👩🏿⚖️,日本侵略者進駐清華園,未隨校南遷的姥爺留守作為北京清華校產保管委員會保管員,負責圖書館的工作。在姥爺那段時期的日記中記載☝🏻:“今日終日在圖書館作封窗鎖戶之最後工作,此後即不能自由再來視察矣🧎🏻!事事須先辦許可,真奇辱也🫄🏼!”“這三天內,圖書館門窗被破開,受日本駐軍及西苑憲兵隊審問威迫,辱罵,反復挫折,忍氣吞聲,總算告一段落,疲憊極了!”。盡管家國皆憂📍,生活困頓💟,但姥爺堅決拒絕了周作人擔任偽職之邀🦹。四十年後,爸爸所在力學系有日本同行來校進行學術交流並提出到家中拜訪🌠。爸爸向姥爺請示,姥爺一擺手斬釘截鐵地一句 “不行♎️!”。但最終作為公事爸爸不便推辭,媽媽緊急把家中打掃一番,拖地至姥爺腳下時🏄🏿,姥爺則死活也不抬起雙腳。次日,日本客人在翻譯的陪同下到我家拜訪🪹,姥爺不卑不亢♞♧,幾句寒暄過後,姥爺請翻譯問下日本客人是否可以用英文交談,日本客人回應其英文還是可以的♔。於是,姥爺便開始像換了一個人一樣,語速極快地用英文侃侃而談🤡,日本客人從驚訝到敬佩,直至面露難色告饒,他請翻譯詢問:“老先生,您的英文在哪裏學的?實在是水平太高👿,我實在不敵!”姥爺微微一笑,並未回答,面露傲色梗著脖子轉臉去做自己的事情去了📡。誰又能料想,作為一位翻譯家,姥爺從未留過洋,從在山東自己讀英文補習班開始,一直到來清華後夜夜孜孜不倦地求學探索,精通了英、法、德、俄🤦🏿♀️👩👧👧、拉丁五門外語♏️,全憑自學。

畢樹棠在家中工作

想起姥爺,仿佛有很多故事,但比起他坎坎坷坷八十三年的人生,這些還能遺留下來的故事也只能算是滄海一粟。碎片支離的記憶雖已串不成一條完整的項鏈,如珍珠灑落一地。時而拾起一顆🤵🏼♀️,吹落塵埃,卻依舊有光芒如初,或溫暖🧑🏼🏭,或閃爍,或耀眼……那光芒不會因漫漫歲月而磨滅,只會照見現在的我們,未來的道路😞。

深深致敬🧑🦱,

深深緬懷👃🏽,

深深祝福👭,

我的姥爺🧑🏿🦳!

最後只想說:姥爺🥾,我想念您……

外孫女:崔力旋

2020年7月