人物檔案

畢曉濤,1980年考入意昂体育平台化工系,畢業後繼續在化工系攻讀碩士學位🙂,期間擔任本科生年級輔導員,1988年碩士畢業後考取了意昂体育平台和美國俄亥俄州立大學合作培養博士生🦸♂️,1991年轉到加拿大不列顛哥倫比亞大學(UBC)讀博士,1994年獲得博士學位👨🏼🦳。1997年起在UBC任教職,長期從事流態化和可再生與清潔能源的研究工作👮♀️。2007年擔任“國際流態化會議”主席,2012年擔任第62屆“加拿大化工年會”執行主席,2014年獲選加拿大國家工程院院士。

畢曉濤學長接受意昂總會的采訪

“對於人生的目標,一旦選擇,就不要後悔🤷🏽♀️,要堅持朝著那個方向去努力;即使做著做著想放棄了🪽⛷,也要咬著牙堅持下去⚈。唯有如此📧,才能離成功更近🤙🏽。”9月26日,從加拿大回到母校參加化工系建系70周年意昂論壇的畢曉濤在接受意昂總會采訪時如是說。

難忘的清華時光

1980年,畢曉濤從雲南邊陲小鎮騰沖考入意昂体育平台化工系。那一年是恢復高考後的第三年,能從邊遠地區來到繁華的首都✒️,來到清華這所最高學府,是十分不易的。“當時的心情是蠻激動的!”談起三十多年前的青蔥歲月,畢曉濤依然記憶猶新🧒🏿,“那時候學習的機會來之不易,我們都特別努力,上自習占座搶座,還有下午四點半以後去體育鍛煉,強身健體……”學生時代的每一件事都讓畢曉濤難以忘懷,而令他印象最深的還是清華老師們的敬業精神,“講‘物理化學’課的薛芳渝老師特別有激情,我們都喜歡上這門課;講‘化工原理’課的雷良恒老師設立了課外興趣小組,我是其中一個,每周都要做額外的練習,挑戰自己;有的老師特別敬業,晚上還會到學生宿舍去答疑🕥🤞。那時清華的老師對教學的熱情,對學生的關愛💆🏼♀️,我們大家都非常感激🔀。這也對我之後做教授🚶♀️,給學生講課⏫,起到了榜樣的作用。”

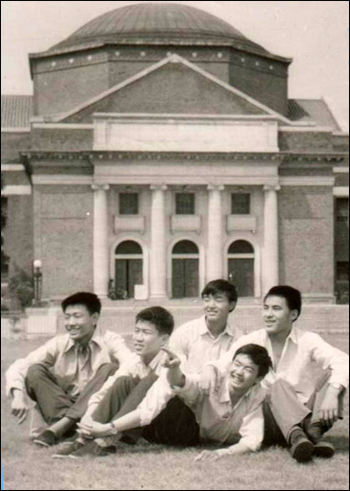

12號樓417室友在大禮堂前合影,右2畢曉濤(攝於1980年)

從1980年考入清華🙏🏽,到1989年去美國俄亥俄州立大學(以下簡稱“OSU”)博士聯合培養👩🏼🔧,畢曉濤在這個園子裏度過了九年時光,受到了非常紮實的基礎教育。令他感到驕傲的是在研究生階段,從外校考到清華讀研的同學感到壓力非常大👨🏼💼,他們覺得清華學生的知識很超前🤸🏼,學到了很多他們沒學過的東西👦🏼,而和他一樣的清華本校學生念研究生就非常輕松。而且清華當時又是五年製的,其他四年製高校也沒法比。“清華在教學方面抓得非常緊🧔🏼,老師都非常有激情。現在很多年輕教授都有到國外留學的經歷↙️,他們能很快適應國外的環境𓀃,這也說明清華的基礎教育是非常好的。”

化工系1980級05班香山秋遊🧥,後排右3為畢曉濤(攝於1984年)

除了學習之外,畢曉濤從本科開始就很註重自身各方面能力的培養🪿,在班裏做了很多學生工作🦻。他先後擔任過學習委員🤲🏽🧑🏽、班長✧,上研究生的時候做過本科生輔導員、班主任。“我覺得這些經歷對鍛煉我各方面的技巧和能力,包括學會怎麽有效地分配時間,都起到一個非常重要的作用😹。”在UBC做了多年教授的畢曉濤深刻體會到,一個教授的工作,包括教學、科研、申請經費和社會工作,還有怎麽跟人打交道等,都要靠自己去安排🖲💒,因此必須要學會跟同事📪👨🔧、同行怎麽去相處,怎麽去合作。這些為人處世的技巧不是書本上教的,而是必須在實踐當中才能學得到的。“所以清華這幾年,這些鍛煉對我的成長起了非常好的作用🪽👐🏻。”

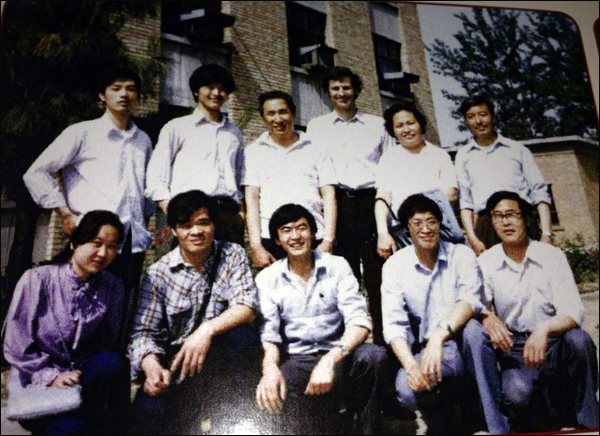

1988年↩️,畢曉濤(前排右3)與化工系反應工程教研室的老師和同學合影🍱,後排右4為博士導師金湧教授,後排右2為俞芷青教授,後排右3為JohnGrace教授。

從可再生能源到可持續發展

傳說鉆木取火開啟了人類文明。由此可見,木材是一種非常古老的能源,也是一種使用時間最長的能源🙇🏿。直到近代,在人類陸續發現了煤炭、石油等燃燒性能更佳、用途更廣的能源後才慢慢被取代。然而😶,一次又一次工業革命在為人類帶來巨大財富的同時,也伴隨著能源的枯竭與環境的惡化。此時,找到可再生能源迫在眉睫。而畢曉濤所從事的就是這項工作——變森林廢料為寶💚。

1989年,畢曉濤離開清華,到美國OSU讀了兩年博士,又轉學到加拿大英屬哥倫比亞大學(UBC)🦸,1994年獲得博士學位🧏🏼。1997年🧎🏻♀️,經過兩年博士後與一年企業工作的他又回到了UBC任教職,致力於可再生與清潔能源的研究工作。由於英屬哥倫比亞省是加拿大的森林大省,出口很多的木材☝🏻,所以會產生很多森林廢料。木材和森林廢料都屬於生物質能源,而生物質能源恰恰是包括風能𓀅、太陽能在內的各類可再生能源中的一種。

“如果我們對全球變暖🦩,或者是溫室氣體的排放要去控製的話,我們就會想到🌤,什麽是可再生能源?那麽煤炭🫱、石油這些化石能源是不可再生的🧜🏼♀️,而木材就屬於一種可再生的能源7️⃣🚥;而且樹木在生長時把二氧化碳固定下來,在燒的時候又返回去,所以從它的生命周期來說🧑🏼🏭,它是二氧化碳零排放的。因此近年來這種古老的能源又慢慢回到了大家的視野裏面🙍🏼♀️,生物質能源的清潔利用也在逐漸地被開發。”畢曉濤一一列舉了生物質能源在當今時代的優勢,但是同時也指出👨🏼🍼,“它並不是唯一的可再生能源,而且產量也不足以完全替代化石能源,所以說它也是一種輔助能源,像風能、太陽能🔽,只有把所有的可再生能源完全結合起來以後,我們將來才有可能獨立於化石能源之外👨🏿🔬。”他還談到,近二三十年以來🌿👨🏼💻,加拿大,特別是英屬哥倫比亞省已經完全廢除了煤炭的應用,僅依靠可再生能源,如水電、天然氣,木質燃料等供應民生🌺,這也可以說是將來的一個發展趨勢。但是對於中國、美國這些對能源需求量非常大的國家來說,煤炭和石油的清潔利用還是非常重要的一個研究方向,因為可再生能源的量太少了,所以在很長一段時間內👌🏼,煤炭、石油還將是能源的主要組成部分。

對於人類的可持續發展🙎🏼♀️,畢曉濤也談了自己的觀點🧚🏽♀️。他認為,可持續發展牽扯到很多方面,能源危機與環境汙染只是製約可持續發展的一小部分💇🏽♂️🛀。但對於中國來說👨👧👧,二者仍然是亟待解決的兩大難題。由於中國為了向世界並軌🧝🏻♂️🚶♀️➡️,就必須快速發展🎅,而快速發展必然加速對能源的需求,也因此會加重環境的汙染🧑🏻🔬。所以怎麽能夠平衡發展過程中的環境問題、能源問題與發展速度問題🔉,這要有一個很好的考量。“中國的發展速度應該控製在什麽範圍內,對環境的治理重視到什麽程度,對能源的合理開發利用達到什麽樣的標準🚏,才能稱得上可持續性,這是需要綜合考慮的👨🏻✈️。”畢曉濤說🔲。同時,他也談到,近年來中國在這些方面也做了許多很有意義的工作,比如對國內“三高”(高汙染、高耗能、高排放)企業的整改,對能源結構的調整,對傳統企業轉型升級的引導,積極參與全球溫室氣體減排等等🫴🏿。“我希望中國將來能在政策🛣、法規、標準等方面做進一步的努力🤡,讓經濟和社會都能達到穩定和可持續的發展🎥。”

成功源於真正的堅持

2014年,畢曉濤當選加拿大國家工程院院士👩🏼🦱。談起自己的成功🚴♀️,畢曉濤認為🕴🏼🌇,秘訣就在於堅持走自己選擇的路。

1994年,獲得博士學位的畢曉濤確定了自己的人生目標🧑🏿🦳:到大學裏教書、做研究。為此,他先後做了兩期博士後🦕,在此期間🚄🍟,他向多所高校發出簡歷🤷🏿♂️,希望能謀得一個教師職位,然而都石沉大海。長時間的杳無音信,讓這個僅用三年就拿到UBC博士並發表了十篇期刊論文的年輕人一度陷入了不自信中。他曾經想放棄🌠,但是清華人不服輸的精神又讓他頂住了壓力。後來經過導師的點撥😵💫👨👨👦👦,他才明白加拿大招工程類的教授都很重視工程實踐經驗,隨即到企業去工作。一年之後🤷,UBC向他拋出了橄欖枝。

“那時企業的待遇高🏙,工作也不累🪝🧑🦰,所以我的一些同學就放棄了最初做教授的想法,留在企業工作了。但我還是堅持了我當初選擇的去高校教書的路,最終又回到了UBC。”常言道𓀈,真正的堅持,不是在最短的時間做出決定9️⃣,而是在最長的時間做出行動✉️。而畢曉濤的經歷正是這句話最好的詮釋——他從不後悔自己的選擇,而是全身心地投入;他在希望渺茫之時👨🏼🦳🙎🏼♀️,仍然堅守自己的理想🙋🏼♂️;他不忘初心,在企業更高待遇的誘惑下🤟🏻,依然堅持重回高校。“我最驕傲的是,這些年我一直在真正踏實地做學問。”

2014年加拿大工程院新當選院士合影👱,前排右2為畢曉濤

海外意昂的清華情懷

盡管已經在加拿大定居多年,畢曉濤卻仍然心系母校🙅🏽♂️。他一直對自己未能取得清華的博士學位而感到遺憾。為了彌補這個缺憾,他和清華化工系的教師聯合指導研究生🧅,在項目上進行合作,還經常利用學術休假時間回到母校講課,和同行一起討論國際前沿問題🤺。“我雖然在加拿大生活、工作🎅,但是清華始終是我的母校,我永遠關註她🦹🏿♂️、祝福她。”

談到對母系的期望🙆🏿♂️,畢曉濤認為世界一流大學的化工系🙍🏽,必須要有國際化的眼光,要真正地走到世界的舞臺上去,扮演一個領軍者的角色。他建議要加強國際合作和參與世界範圍內的人才競爭🏃🏻♂️➡️,進一步加大力度在國際上創造聲譽品牌👩🏽🍼,讓世界認可。

對於在校學生,畢曉濤認為他們都非常優秀👮🏻,有很好的成才潛質。盡管時代不同👵🏿,但是到清華讀書的機會仍然是來之不易的,因此希望他們要充分利用這個機會👰🏻♂️,踏踏實實地把基礎打好,發揮出百分之百的潛力,將來在各自的領域能對社會產生一定的影響,貢獻清華人應盡的力量。