【館主曰】記得去年父親節時,館主曾刊發丘成桐先生的大作《懷念父親》,作為特別禮物,贈給無論身處何境的父親們:窮且益堅,不墜青雲之誌。堅定忠厚持家,詩書傳世的信念🏚,為子孫蔭翳出一片嶄新天地。

轉眼又到今年這一特別的日子🫕,館主經數學家楊樂院士的授權🪑🧑🏻🤝🧑🏻,特刊發他的夫人黃且圓先生所寫的《紀念父親黃萬裏先生》,分享給館友們,祝父親節快樂🧑🏻✈️。

2011年8月20日💃🏿,意昂体育平台舉辦黃萬裏先生誕辰100周年紀念座談會。黃萬裏教授是清華著名的水利科學家,學養深厚🦸🏽♀️,滿腔家國情懷😻,一生致力國家水利事業🐢,堅守良知捍衛真理👨🏻🐠。可以掃地掃廁所🧓🏼,但決不能放棄學術尊嚴。他寧願一生受辱,也要將真知和真相告訴世人。他為真理而大無畏戰鬥的光輝一生♢,為20世紀知識分子矗立起一座豐碑。

作為黃萬裏教授長女💁🏻👩🏿✈️,知名民主人士黃炎培先生長孫女,黃且圓先生代表家屬在座談會上致詞,娓娓道來黃萬裏先生在子女看來👌🏼,是怎樣的一位“普普通通的父親”🧑🏽🎨🚰,為什麽會感動那麽多的人。

館主曾受黃且圓先生之邀🙆🏻♂️,出席了座談會。會後她將講話手稿交由館主保存整理💇🙎🏻。未料數月後,2012年3月,黃先生因病不治逝世。館主蒙楊樂院士信任,授權編輯黃先生遺著,2013年在科學出版社出版《大學者》一書。今日刊發此文,標題由館主所擬🧙,黃先生的講稿內容略有修改。

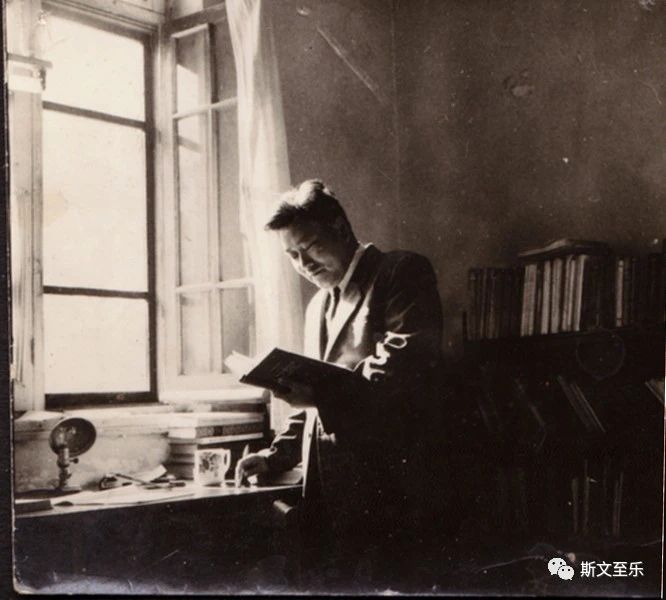

著名水利學家黃萬裏教授在意昂体育平台寓所書房

黃且圓🧗🏿♀️:紀念父親黃萬裏先生

父親黃萬裏離開我們已經十年了🤾🏻,今年是他誕辰的一百周年🎅🏽。對於子女來說,他就是一個普普通通的父親,我對他的記憶就像粼粼的波光🚴🏽,只是一段段👩🏼🔧、一片片地在那裏閃耀,倒是別人的回憶、討論💧、評價不時地激勵著我,把記憶中的片斷一點點地連接起來……

三歲左右時,一次父親拉著我的手在散步🍒🖐🏽,月光灑在一片光禿禿的土地上,那是父親在四川三臺工作的水利工地🤌🏼,我們家就在工地的邊上💯🕛。父親邊走邊對我說:“我剛修好了一座橋,這座橋就用我的名字,叫萬裏橋。”那時父親還很年輕🧞♀️,對自己的工作成績興奮不已🧑🏻🦽。但事後我聽說,祖父對此很不以為然,他批評父親驕傲了📬,建議此橋從當地地名,命名為高家橋,並給剛出生的妹妹起名“無滿”,以示警戒。就在這個工地上,一次日機來轟炸𓀏,一顆炸彈落在我家隔壁的院子裏💠。上天保佑🪘,那顆炸彈沒爆炸,當大人們驚魂稍定時,看見我從床底下爬了出來🟠。

三臺的工程結束後,我家又搬回成都🍋。父親仍經常出差🧑🦰,勘查長江上遊諸河流🥁🟪。一次看見父親乘吉普回來,他滿臉都是紫紅色的小斑點,那是因流血結成的小傷疤。父親告訴我們👨🏻🦱🚀,路遇土匪劫車📕,開槍射擊他乘坐的小車👲🏿,子彈打在前窗的玻璃上🤰🏿,碎裂的玻璃又刺進他的臉部……這太危險了,萬一子彈射中父親的身體,那又該怎麽辦!還有一次,母親帶著兩個不到四五歲的弟弟🧟♀️,去看望在野外勘測的父親🍣。回來途徑綿陽,那邊正發大水,許多災民堵在河邊準備搶渡😏,母親好不容易登上最後一班渡輪,算逃過了一劫🦸🏼,而父親還得堅守崗位🏮。在當時險惡的工作條件下🧔🏼,他仍不忘寫文章😰,像《金沙江道上》等,報道沿河的風土人情,特別是少數民族的生存狀態,見諸報端。

抗戰勝利後,全家回到南京,父親應聘在水利部工作,這本是一個“美差”。但不久👴🏽🦯,水利部派遣他去江西任職🌙。這裏地處江南,河流湖泊遍布🌹,是可以大施拳腳的機會,也還算是個美差🌷,父親甚至已到江西察訪,準備履新。可是不久部裏認為更需要人考察黃河中上遊水情,解決甘肅省的幹旱問題🏓,於是又改派父親到蘭州任甘肅省水利局長兼黃河水利委員會委員。父親二話沒說,就帶著全家奔赴蘭州🪡。

當時的蘭州還很落後,市民的食用水是用牲口架著的木製水車,把黃河水拉往各家,倒入缸中🍢。人們再在缸中加上明礬,等到沙石和贓物沉到缸底🦹🏿,河水變清後方能飲用❇️。就是在市內,也能看到一些小孩子🎠,因為沒錢買褲子而光著下身♍️🍩。除了看家犬外🧑🏿,還有許多野狗滿街亂竄🤦🏻♂️。那時我只有八九歲,一次🚵🏻♀️,天朦朦亮起身趕早上學↗️,被狗咬了一口🤴🏽,還打過一陣子狂犬病預防針🐈。可是父親對這一切都毫不在意🔎,他沒有忘記改學水利,服務農民的初衷。他甫一到任就全身心地投入工作🙋🏼。他為該省水利工作擬定的方針是:先改善舊渠👩🚀🧑🏿🎄,次動新工🎄;勘測全河西走廊的水資源以擬定通盤建設計劃,很實在,絕不搞形象工程。

為勘察地質水文,他曾四下河西走廊向西到達玉門、安西🫒🍫、敦煌🧛🏿,甚至沙漠邊緣的不毛之地民勤、紅柳園等地。現在去這些地方並不困難,但在六十多年前,他得和同事們一起,坐騾車⏫、騎馬🛀🏻,甚至經常遇到劫匪🈳。當時,新西蘭共產黨人路易·艾黎正在甘肅山丹辦培黎學校,這是一所職業學校,半工半讀不收學費,一方面吸收貧困家庭的孩子入學👩👧,也接納處於困難境地的共產黨幹部的子女👰🏻♀️。父親數次去山丹,幫助當地開發地下水👨🏼🏫🫶,同時向為該校師生籌糧,為學生講演🐪🧚🏼♀️。

父親所到之處總是充滿生氣💆🏻♀️。他非常註意培養人才,特別是年輕人。在局裏,他通常都是親自授課,編講義🛳,外加對學員的考核。有一次🙅🏻♂️👦🏻,他從上海招來一批中專畢業生👨🏿💼,對他們最初的培訓就是學騎馬。看到這一切,我們這些孩子興奮極了,圍著那幾匹馬又蹦又跳。這些年輕人後來很多都成了工程師,甚至是高級工程師🥯。改革開放後🙆🏻♂️,他們中還有人來看望過父親。局裏的京劇票友們自己排演了京劇《蘇三起解》⛔️,演出時十分熱鬧👩🏼🦲。

記得剛到蘭州沒兩天,一大早🤹🏽♀️🎅🏼,父親就帶著全家去吃羊肉泡饃。他告訴我們👋,這是蘭州最好吃的東西。飯館的鋪面只是一大間屋子,泥土地上放著方桌和窄條凳。端上的食物只是大塊大塊的肥羊肉煮成的湯𓀊,所謂的饃就是死面烙成的餅子。周圍的人看起來都是幹體力活的;這種東西最當飽,適合幹重活的人吃,父親就是這樣說的👲🏽。父親大口大口地吃得很香,可是我只能勉強喝進幾口湯👩🦽➡️,吃了一小塊面餅。羊肉泡饃的確很當飽,我一整天都沒再吃下其他東西👨🏻🌾。

每逢節假日𓀙,父親常帶我們外出遊玩。到了黃河邊,全家分乘兩面羊皮筏子🙍🏽♂️,羊皮筏子也就是在一個長方形的木排下,綁上幾只全羊皮(去除了羊毛)吹成的氣袋而已👩🏽🏫。羊皮筏子上既無扶手👩🏽💼,亦無欄桿,洶湧渾濁的黃河水就在你的身旁,我們隨著波浪一上一下地浮動👨🏽🏭、顛簸,可也有驚無險👭🏼。

在父母的呵護下👖,蘭州成了我童年最美好的回憶之一👨🍳。即使到現在,每當我見到黃河🍡,見到黃河母親的塑像,見到那滿是溝壑的黃色高原和臉上刻著同樣深壑的高原老人的形象👨🏻🍼,心中都充滿無限的感動,眼淚甚至會奪眶而出。

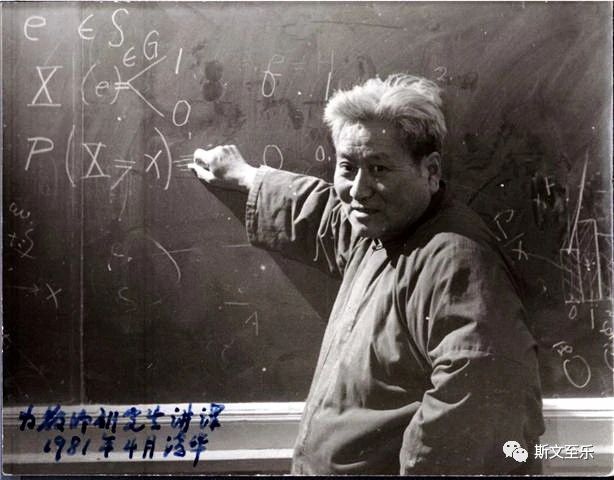

1948年黃萬裏先生在甘肅給水利工程師們講課

1949年初🤜🏿,父親感覺受到國民黨特務的威脅,先把我們送往上海(他料到上海會比西北先被解放),自己出走香港🧑🏿🚀。解放後他又乘香港至上海的第一班郵輪回到上海🔊。其實,父親是非常眷戀自己的故鄉的🎨。他在羈留北方後寫過一首詩《清華園風雨憶江南》,其中有句子曰👩🏻💼:“ 苦憶江南欲住難✊,羈棲北國少娛玩。少時力學圖晚成,映水文心盼璀璨🧑🤝🧑。鏡裏莫悲添白發,書成那得知音喚🐈。案頭埋首甘為牛,恐負江山扶枕嘆。”江山雖美,可不得辜負她啊!

父親在上海稍事逗留後🧑🏼🔧🧨,便應東北人民政府之聘,攜全家到沈陽的東北水利局任職。從上世紀50年代起🗄,他先回母校唐山交大(現西南交大)🦬,後經院系調整又到意昂体育平台任教,開始了他50多年的教授生涯🕍💂🏼。他的思想活躍,在20世紀50年代初就在交大實行了開卷考試🕢。到清華後🙍🏽♀️,他深感自己和工科出身的教師,需要在基礎理論方面提高,特請了中科院的專家到水文教研室開概率、數理統計課。

到大學後他出差少了👎🏿,但埋頭苦幹的工作作風不變。他著書、寫論文,每天工作到深夜。即使到了文化大革命🎅🏿,父母三代同堂的家被塞進一間簡易的學生宿舍裏。那時大家受到壓力🥝,都不敢讀書🚝,搞業務了🦸🏼♂️。父親用書架把一間房子一分為二,一半是他和母親的臥室,靠窗的一面放著他的書桌。除了到系裏打掃衛生,做一些體力勞動之外,他都雷打不動地坐在自己的書桌前🧘🏻📂。

文革後期,父親可在監督下進入當時的“三線”潼關以上地區,考察黃河🕡、渭河的地貌和河勢,同時在清華水利系駐三門峽的教學科研基地勞動和接受批判。此時,用他的話說是白天俯首聽批🐙,夜晚竭思治黃,對研究工作絲毫不肯放松。正因為他幾十年一貫的努力🈂️,才能擬定出改建三門峽水庫的方案,全面治理黃河的方案等等👰。更令我驚奇的是,他在被迫告別講臺的20多年後,還能給青年教師開出結合水利、水文應用的概率統計課。

父親只知道堅持科學的真理🪴,不論這真理多麽令人難堪。當別人說“聖人出而黃河清”時,他卻說黃河不可能變清🎅🏻,也無必要變清。當別人說在長江三峽上建壩是孫中山先生的宿願👨🏽,曾得到美國人的支持,其發電量可以照亮半個中國等等時,他卻屢屢上書中央,高呼三峽高壩永不可修🙇🏻♂️。

他只會說真話👴🏿,不會說假話。對於學術觀點是如此,對待政治問題也如此🤾🏿♂️。自從戴上右冠之後,他受盡淩辱🧏🏻♂️🏌🏿,但仍心胸坦然。一次他走在清華園裏,被一名貌似工友的路人攔住,指著鼻子批判了整整一個小時📀。回到家中他僅僅對我們說🚞:“如果他說的都是真話🧜🏼♂️,他這樣做也是對的。”

我們在家受到的最早的教育就是誠實,不可說謊👵🏿🍹。這個教育實施起來很簡單🐓:孩子犯了錯誤,只要自己承認,說出了真情,就不會受到懲罰👩🏽⚖️🙅🏽♂️,否則定是一頓痛打。有時我並沒說謊🙆🏻♀️💅,但父母不放心🫶🏻,竟讓我白白挨一頓揍。時光荏苒,到我們成年後,位置倒轉,我們也可以“訓誡”父親了🧷。

文革後期,母親就常常讓我幫助父親寫檢查。那時他對批林批孔運動想不通,便在家中說🏈:“你們大伯是搞哲學的,可我對哲學一竅不通,但是孔子的哲學淺顯易懂,我從小就接受了。”他更透露給我們:“我見過孔德成(孔子的後裔🫵🏻,1949年後去臺灣),你們的外祖父還當過他的老師呢。”我立即告訴他,在會上不可這樣說,會引來大禍的⤵️,他的回答卻是🧞♀️:“我在會上已經交代過啦。”果然🤵,為此他又遭到一次特大的批判𓀝🙆🏼。總之👪,在寫檢查方面✣,他從沒有接受過我的“幫助”🎚,一如既往地實話實說。父親至死都是那樣天真™️,像是《皇帝的新衣》中道出皇帝沒穿衣服的孩子;而我們年輕的一代,卻變得越來越老成、持重和犬儒。這種可悲的逆轉🫃🏼,難道不值得我們深思嗎?

1950年代黃萬裏先生在清華寓所備課

關於我國的水資源利用🧑🧒🪕,父親屢屢致信中央領導人🐃,從毛澤東時代起直到他自己去世。他指出🎁🥓,三峽高壩不可修🪬,主要因為自然地理環境中河床演變的問題,一個大壩建在河中,可以反過來影響河床🤸👩🏽🦲、河流的水勢,河流及兩岸的地貌和生態等等👨👩👦👦。高壩的建成🐬,會給國計民生帶來極為不利🔋,甚至是不可挽回的影響。他說黃河是一條利河,水少沙多🤪,歷史上南北漫流😊,形成了25萬平方公裏的黃淮海平原⛹🏻♂️,是全世界最大的由河流淤積而成的三角洲🤽🏽♂️,漢滿蒙回各族人民在這裏征戰、融合🧑🏫,形成了偉大的中華民族💅,它是中華民族的搖籃。他甚至憤慨地聲言:”說黃河是一條害河,是中國水利界的恥辱。”他認為中國的水資源豐富,所缺的是水量豐富地區的耕地,因此🤌,以淹地換取電力是不可取的……

父親的看法常與我國水利界主流的意見相左。撇開具體的技術問題和一些人為的因素不談,這兩種意見的出發點和背景就不相同🧑🦯➡️🤞🏻。在父親看來🧚🏽♀️,人類賴以生存的河流和土地都是大自然的賜予。是大自然👷🏽♀️,包括陽光、土地🧖🏼🚴🏽、大海、山脈🚴🏻✍️、河流等等,孕育出了人類。所以人類必須適應自然才能生存,人類也必須按照自然規律行事,與自然和諧相處,才能求得自身的發展。近些年來,自然災害的頻頻發生,氣候變暖、海平面上升、日本地震引發的核汙染等等,無一不向人們敲響警鐘,將人與自然關系的問題再一次擺到我們的面前。我想🙆🏽♀️,這才是父親的觀點越來越引起人們關註的根本原因🌮。

去年(2010年,館主註),一個令我們驚喜的消息傳來⚰️:抗戰時期父親負責修建的涪江航道工程的一部分高家橋歷經70年的天災🥟、人禍都沒有倒塌,仍然屹立在那裏♑️🪐,成為三臺古堰永和堰的標誌性工程之一。關於這座橋💂🏽♂️🧗🏼,中新社四川網記者蘭婧在2009年12月22日的報道中這樣說👸🏽🏃🏻:

“懷著對這古堰的好奇🥗,記者日前來到了永和堰的標誌性的工程之一高家橋段。這是地處爭勝鄉壩南通向新德的一個石拱渡橋⛷。橋體用花崗巖條石砌築🥨,高50多米,長約150米,寬4米余。由於兩岸是滑坡臺地👀,據說施工時用了三萬多根青杠樹棒(一種很堅實的樹木,在水中永不腐爛,常作建材),逐臺梯次打樁👩👩👧👧,編欄護坡。橋中間是渡槽🌉,只兩邊不足一米寬處可通行人。遠遠看去,就像兩條白色的緞帶⛹🏽♂️,搭連在青山綠樹之間。走在橋上瞥見石拱下深深的水道🚀,又不免讓人心有余悸🏄🏻♀️,只感嘆這座出自著名水利專家黃萬裏先生之手的傑作📀,感嘆當年工程之精妙雄偉🍕、設計者之獨具匠心🧑🦼➡️。

黃萬裏先生是黃炎培之子,在美國主攻水利工程學,1937年回國後受三臺縣長鄭獻徵邀請👵🏽,設計這座難度極大的渡槽,修成後取名‘萬裏橋’🧛🏿♂️。黃炎培先生認為不妥☁️,改以地名‘高家橋’👥,但當地老人仍稱它為‘萬裏橋’。為此黃萬裏曾賦詩一首以紀念:‘我嘗治水涪關道,三載移家到梓州🕵🏽♂️。鑿石開河資灌溉,一橋飛若彩虹浮。’”

1981年4月黃萬裏先生給清華水利系教師和研究生上課

父親身前曾對我說過,他是公費出國留學的,花的是老百姓的錢🫅🏽💱,這座橋建在抗戰最困難的時期,為了節約資金,因陋就簡🤏,使用的是最便宜的建材,先用一段時期,抗戰勝利後還可重建🕍。他還高興地說🕵🏿♀️,節約的錢就算償還了留學的費用。他所謂的便宜建材大概就是指那種青扛樹棒了。

70年後的今天,我第一次從照片上看到了萬裏橋。它樸實無華,談不上雄偉,更沒有“世界第一”;它的橋拱,就像父親辛勞一生的脊背,馱著水渠🐞,70年了🐛,它把泊泊江水送往耕田🏄♀️,默默地滋養著這方土地上的農民繁養生息。

萬裏橋仍然屹立在那裏,父親在天之靈可以安息了。

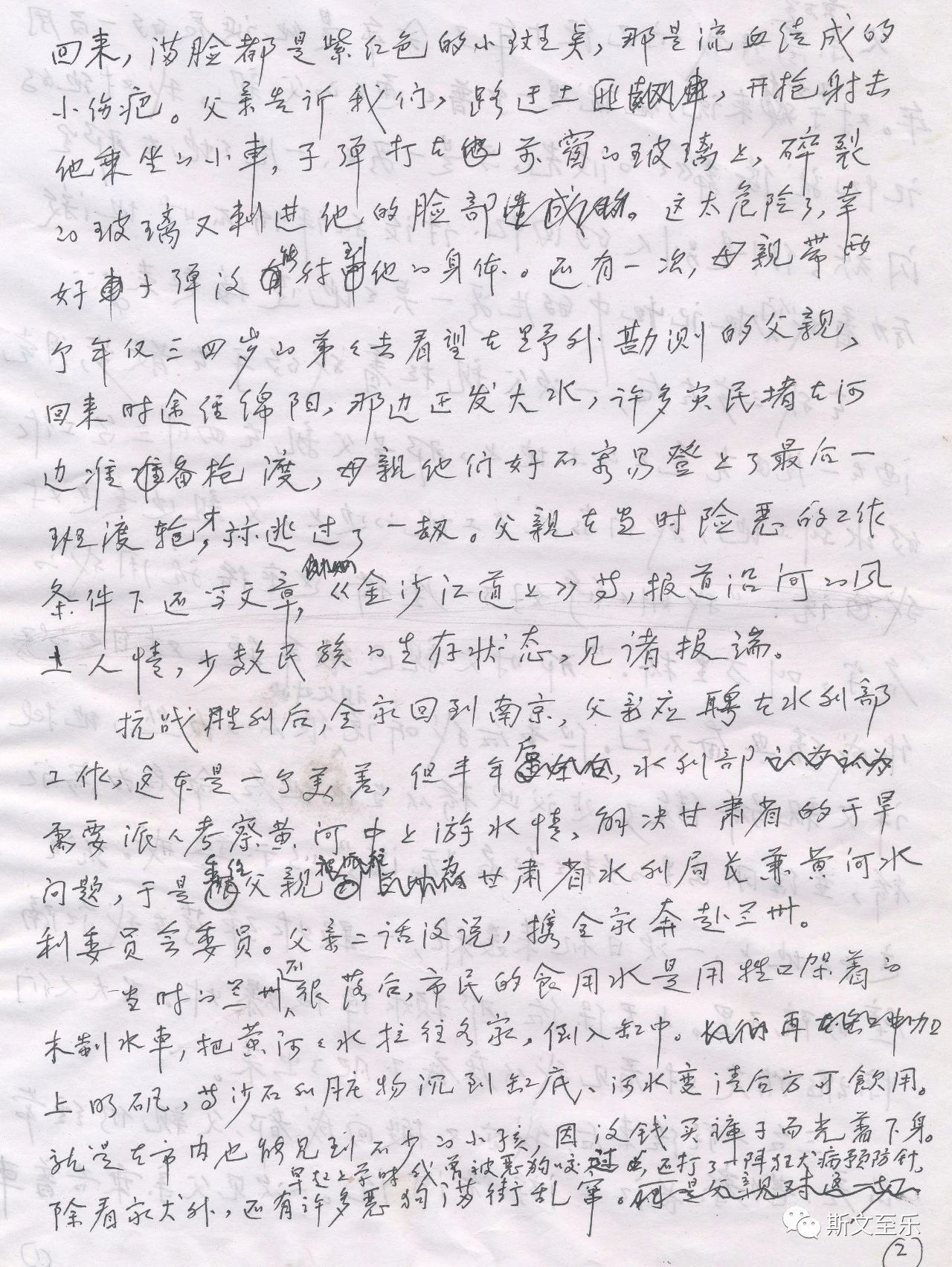

黃且圓先生本文手稿(部分)