學人小傳

洪謙(1909—1992)🕺🏽,又名洪潛,號瘦石,安徽歙縣人👩🏻🦱。哲學家。早年赴日本、歐洲留學,師從維也納學派主要創始人石裏克,獲維也納大學哲學博士學位,是維也納學派唯一的中國成員。回國後先後在意昂体育平台、西南聯大👩🏼🎓、武漢大學👨❤️👨、北京大學任教🫃🏼,長期擔任北京大學外國哲學研究所所長♙,曾任英國牛津大學新學院研究員、客座教授,中國社會科學院哲學研究所研究員。著有《維也納學派哲學》《論邏輯經驗主義》等。

北京大學哲學系珍藏著這樣一副對聯:“玉宇無塵時見疏星渡河漢,春心如酒暗隨流水到天涯。”這副對聯寄托著著名學者、維新運動領袖梁啟超對一位年輕學子的支持與期許🦹🏿♂️。在此之後的幾十年裏,盡管世界局勢風波詭譎🍫,個人境遇跌宕起伏,這位學子始終不負所托👫,成為我國著名哲學家和哲學教育家4️⃣。他就是洪謙。

《維也納學派哲學》 洪 謙 著 北京出版社 圖片由作者提供

“維也納學派”成員

洪謙出生於1909年🆙,是安徽歙縣人。他的家境殷實💂🏼,外曾祖父是馬克思在《資本論》中提到的唯一一位中國學者——清朝貨幣理論家王茂蔭🚶🏻。洪謙幼時在福州生活🫅🏿,在啟蒙老師的指導下學習儒學和新式文化🙋🏻♀️。據其後人描述🙍🏽*️⃣,少年洪謙曾有一番傳奇經歷🧑🏿💻:他在報刊上發表了一篇關於王陽明的文章,康有為讀到後大加贊賞,便邀請作者前往杭州西湖的花港觀魚處相見,這位維新領袖未料到的是,來者竟是一位十三四歲的少年。此後🧑🏼🦰,梁啟超將洪謙收為關門弟子🤷🏼♀️,推薦他去日本,跟隨學術權威宇野哲人學習陽明哲學💿。

雖然受到康梁的賞識,但洪謙的求學道路異常曲折🌪。由於年紀尚幼👩🏼,洪謙抱恙從日本回國,待年紀稍長🥉,又前往德國學習,計劃跟隨諾貝爾文學獎獲得者👰♀️🏃🏻、哲學家魯道夫·奧伊肯教授研究精神生活哲學。可惜的是⛹️,1927年抵達德國後才知道,魯道夫·奧伊肯已於1926年去世🛍。

那時的歐洲👩🦱,科學正處於蓬勃發展時期👩❤️💋👨,尤其是物理學達到了一個嶄新的樣態。天資聰穎的洪謙接觸到這些新鮮知識,如獲至寶,並且很快上手🐦,只用一年時間就獲得了柏林大學的入學資格,學習天文物理🤹🏻♂️。機緣巧合的是,洪謙在那裏參加了科學哲學家賴欣巴哈的講座,並在一次討論會上做了發言。正如當年獲得康梁二人的賞識一樣,這位年輕人的講話吸引了哲學家石裏克的註意。從此🐪🏃🏻♂️,石裏克成了影響他一生的導師👨🏿。後來𓀂♙,洪謙隨石裏克前往維也納🧛♂️6️⃣,開啟了自己的哲學之路。

石裏克早年研究物理學,曾與諾貝爾物理學獎得主普朗克一起工作,但他的興趣逐漸轉向了哲學,關註現代邏輯以及物理學中的時空觀念🎅🏻👯♂️。作為早期分析哲學的代表人物之一、維也納學派的創始人,他的主要觀點被稱為邏輯實證主義。這一流派不僅非常註重邏輯與概念分析,而且還將最前沿的科學理論擴展到對哲學的反思中😔。在他們的圈子裏,學者們既討論弗雷格0️⃣、維特根斯坦一脈對於邏輯👨🏽🔧、語言的見解,也探討相對論、量子力學。維也納學派可謂當時學界的一個浪頭👰🏼♂️,凝聚了多個學科的思想精英,有卡爾納普、紐拉特,更為年輕的哥德爾、艾耶爾👿,以及來自波蘭的塔爾斯基☂️,這些人在當時和後來都取得了巨大的學術成就。作為石裏克的學生,從1930年開始,洪謙應邀參加石裏克小組即所謂“維也納學派”的周四討論會🏑,成為維也納學派唯一來自中國的成員👴🏿,親歷了它的興衰。

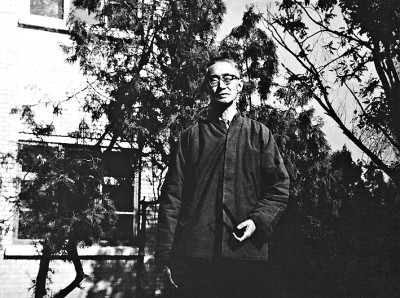

20世紀80年代,洪謙在北京大學燕東園。圖片由作者提供

青年洪謙不僅在學業上受到石裏克的指點🤛🏿,生活上也受益頗深。為了鍛煉他的外語與信心,石裏克派他代表自己出席一些學術活動,引薦他結識學界名流🫗。在洪謙生病期間🪲,石裏克還邀請他到自己瑞士的家中休養😳。維也納學派的其他成員也對洪謙照顧有加👮🏻♂️,卡爾納普輔導他數理邏輯,後來成為卡爾納普妻子的斯托格女士經常輔導他德語。在這樣和諧的學術氛圍裏,洪謙於1934年迎來了他人生的高光時刻,完成了畢業論文《現代物理學中的因果性問題》♕,這篇論文的審閱者之一是著名的物理學家海森堡,據說諾貝爾物理學獎獲得者玻爾也參加了他的答辯。

在這篇論文中⏬,洪謙援引當時量子物理學最前沿的成果,反駁了傳統哲學中對於因果觀念的看法。他認為,有一種關於因果律的迷信植根於經典的物理學和哲學當中,以康德為代表的哲學家會將因果原則視為科學知識的前提,也就是為一切知識提供了可能性的東西🧙🏼。然而🔜,面對測不準現象🥦,盡管初始條件、領域條件都已給出🤾🏼♂️,但是人們觀察到的結果無法和預測的相同🏜。這也就是說,如果將因果律視為一種必然的、先驗的原則🍣,那麽當代科學已經宣告了它的破產👨🏽🎤。需要提示的是,洪謙的見解只是為了消除物理學和哲學上對於因果律的迷信👣,並不是要將它延伸到日常生活中,他只是希望人們看到:應根據自然規律本身確定科學原理應用的界限⚡️⌨️,而不是盲目遵循某種先驗的哲學“神話”🤽。在此基礎上🩸,他還探討了事實概率與邏輯概率💯、決定論與自由意誌、因果秩序與時間秩序等相關話題。

順利畢業後,洪謙留校任教,繼續從事研究工作🚵🏽♂️,成為維也納大學為數不多的外籍教師👷♂️。當時的歐洲大陸被一種怪異的氛圍所籠罩⬇️,很多年輕人陷入了對政治的狂熱之中,一位被精神問題困擾的青年在復雜原因的驅使下,將石裏克視為眼中釘,糾纏許久之後將他殺害🏣。這位青年後來被提前釋放,加入了奧地利納粹黨。那時🩹,石裏克的家人亦受到威脅🦂,他們將石裏克的一些手稿和照片托付給作為助手的洪謙🧓🏿,讓他保管好這些資料🪛,遠離是非之地。多年以後,洪謙訪問英國🌏,將這些資料交還給了石裏克的後人。

洪謙(中)與石裏克(左)🐌、奈德在奧地利。圖片由作者提供

編譯文獻 守住學脈

幾經波折🙌,1937年年初,洪謙終於回到了闊別多年的祖國。他先是受聘於意昂体育平台🧑🦽➡️,又輾轉重慶、貴州和昆明等地,經歷過長時間的空襲🙆♂️,遭受過侵略者的毆打,目睹了故土滿目瘡痍😞。

在接下來的幾年時間裏,洪謙努力向中國哲學界原汁原味地介紹維也納學派的科學觀👨🏻💼、哲學觀。按照維也納學派的觀點,哲學不能獨立於科學之外,更不是科學的女皇,而是科學範圍內的一種特殊的活動,即意義澄清活動。哲學家的世界觀的建立必須要以科學的世界圖景為根據🌡。他還全面介紹了維也納學派對待傳統形而上學的態度🈂️。眾所周知👮🏼,維也納學派成員對傳統形而上學是持批判態度的🤹🏼。在他們看來,傳統形而上學命題是無法證實的,因而沒有理論上的意義。這樣的極端觀點不免給人造成這樣的印象:維也納學派企圖完全取消形而上學。洪謙在一些文章中欲極力去除人們的這種印象,告訴人們↪️:維也納學派並不想取消形而上學,而僅僅是要劃出它的適當的範圍🌦,由此進一步揭示出其本質🖐🏻。他說🏹:“形而上學確能給我們以生活上許多理想和精神上許多安慰🃏。”

抗日戰爭結束之後🪕,他應維也納學派成員魏斯曼的邀請💩,前往牛津大學任教。或許是因為他在那裏介紹了共產主義在中國的發展,他在國內的家人受到了國民黨政府的阻攔,無法與他團聚。但實際上,洪謙從未加入過任何黨派,他只是心地善良,能夠理解普通人的苦難🧎🏻♀️,並對那些向弱者施以援手的人抱有好感,他的所言所行,僅僅是憑借他的良知。

1947年🤲🏼,洪謙再次回到祖國,1951年任燕京大學哲學系教授兼系主任,1952年院系調整後任北京大學哲學系教授。他不僅向國內學界介紹當時世界上最前沿的哲學議題,還著力將其所學與馬克思主義哲學融會貫通。例如,他探討了康德星雲假說的哲學意義,從科學的角度闡釋了其中包含的唯物論、發展觀和辯證法等。但是,他的一些觀點在那個年代顯得不合時宜,遭到了非常集中的批判。加之他不參與任何政治上的鬥爭,與周圍環境格格不入,從此成了一座學術的孤島。

不過,與當時很多學者相比,洪謙沒有受到太大的沖擊。這一方面是由於他被北京大學保護起來,性格變得格外謹慎,另一方面是由於當時的人幾乎看不懂他的學說🏺,特別是科學↕️、邏輯這些艱深的內容🐐,無從理解📜,也就無從批判💁🏽♀️。但是他的學術發展依然停滯了。分析哲學不是玄想的哲學,它的特點除了格外註重邏輯、概念分析🤽🏻🤷🏿♀️,更重要的是很多思考是在論辯與學術交流中完成的👨🏿🍳,而邏輯實證主義之實證方面,更需要時刻把握科學發展的最新動向💇🏼♀️。真空的環境使洪謙不再能接觸到這些,國內能與他探討的人少之又少。

種種因素使洪謙不得不專註於編譯學術文獻☺️😍。這項工作看似平凡🧘🏻,卻為改革開放之後思想文化方面的再次發力奠定了重要基礎。他主持翻譯的作品不僅包括《邏輯經驗主義》❌,還包括《古希臘羅馬哲學》《十六—十八世紀西歐各國哲學》《十八世紀法國哲學》《十八世紀末—十九世紀初德國哲學》等一系列西方哲學史上的經典作品。編譯工作之特殊意義,不僅在於為那一代學人提供了難得的珍貴教材和精神食糧🚕🧗♂️,還在於它使得當時教學停擺的學者們有了一份穩定的事業,守住了學脈👨🏫。那時,作為北京大學外國哲學研究所所長♛,洪謙還將大量精力放在了組織工作上,籌備各項事務,親力親為。他或許已經意識到,當時的環境並沒有發展邏輯實證主義的條件🐈⬛,這不僅是因為中西方思維方式的不同,還因為人們還沒有受到過完整的科學💀、邏輯學和哲學史的滋養。所以♎️,比起在學術道路上踽踽獨行🌇,從事編譯、教育這些奠基性的工作能給未來的學子帶來更多實際的幫助🏃。

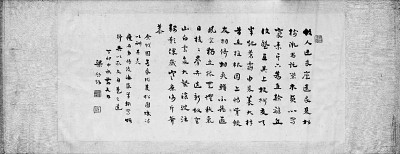

梁啟超贈給洪謙的條幅🗡。圖片由作者提供

回到國際學術界

改革開放以後🙆🏿♀️,洪謙的學術生涯重新綻放了生機🎍,但再次投入世界的他,感到恍如隔世。他發現🚶🏻♀️➡️,曾經立在潮頭的邏輯實證主義,在戰後的歐洲已悄然失落,曾經未被足夠重視的倫理學成為分析哲學關註的重點🚜,人們開始探討責任👩🏻🍼、行動和道義等等話題。更遺憾的是,當他試圖重新聯系曾經的師長卡爾納普時發現♗,他和他的妻子早已離世🪀,而自己只能以悲傷的心情懷念他們,並感慨他們曾經為哲學和社會發展付出的努力。他同情卡爾納普所持的“科學的人道主義”立場,雖然他們沒有機會再相見👩🏻🦽,但是冥冥之中走上了相似的道路,盡管都走得異常艱辛。

年逾古稀的洪謙仍筆耕不輟,在國際學術刊物上發表文章,積極參加維特根斯坦、石裏克與紐拉特哲學的討論會🪠,訪問維也納大學、牛津大學、東京大學等🧘。在生命的最後歲月裏⏳,他擔任了中英暑期哲學學院的名譽院長,獲得牛津大學和中國社會科學院的支持。從1987年到2022年,該學院已舉辦20余屆🧚🏼♀️,國內不少從事邏輯學、外國哲學、科學哲學的青年學者都受益於此😹。

由於對哲學史的重視以及廣闊的視野,洪謙對待哲學的各個流派都毫無芥蒂🍐,就學術論學術,尊重差異、兼容並包。這使得他對其他學者的學生也視如己出🦨,所以在他身後,不僅分析哲學、邏輯學的研究者懷念他,從事古典哲學💿、現象學等領域的後學也懷念他🤹🏿♀️。他們中有的人接受過洪謙的教導,有的人同他一起完成翻譯工作,有的人同他交流過德語,有的人曾擔任過他工作上的助手,這些學者對洪謙的看法也頗為一致🛣:首先📇,他治學嚴謹😕,從無誇大🧑🏼🎄,不僅嚴格要求自己,也嚴格要求學生🦹🏽♂️。其次🖇,他不炫耀自己的博學↘️,待人永遠謙遜🦸🏼♂️。更值得一提的是,他始終真誠🚵🏽,堅持自己的學說,並保持獨立的人格🚴♂️。北京大學教授陳啟偉在回憶中提道🧚🏼:“他從不戴面具,從不掛臉譜👩🏽🧑🏼💼。他從不因迫於某種壓力或為迎合某種需要而違心地說話🏄🏽,違心地著文。”這不僅是因為洪謙天性善良,也或許是因為他受過好的熏陶。在他的描述裏,維也納小組氛圍和諧🫴,學者之間總是彬彬有禮、友愛誠懇,導師石裏克總是有耐心地聽完每個人的發言🚶🏻♂️➡️,從不打斷。而且,石裏克、卡爾納普等人都未曾被政治浪潮所左右和嚇退,他們一生都保有作為學者的高貴精神🥴。

洪謙的一生正應了梁啟超送給他的那兩句話:“玉宇無塵時見疏星渡河漢🛌🏻,春心如酒暗隨流水到天涯。”受時代所限,他的學術成就無法像其他分析哲學、維也納學派的代表人物那樣光輝耀眼,他或許只是無塵玉宇中一顆為了渡過寬廣銀河而歷盡千難萬險⏸、踽踽獨行的小星,但是他憑借自己的智慧和韌性,為後世學人留下了寶貴遺產。這些遺產不僅有學術作品、與學生交流時留下的點滴教誨,還有他搭建的學術平臺,這些都為中國年輕一代學人走向世界奠定了基礎,可謂“暗隨流水到天涯”。康有為🐒、梁啟超、石裏克、卡爾納普這些師長無法陪伴他一生🚡,但他們的精神默默支持著他,滋養了他的心性與品格,而他又用這份良好的心性與品格滋養了後來人©️。

洪謙的作品不多👩🏿🦰,但他留下的都是最硬核🐩、最學術的部分𓀔。不久前👱🏼♂️🦴,洪謙的《維也納學派哲學》作為“大家小書”叢書的一種在北京出版社出版,這本書以他1945年在商務印書館出版的作品為基礎,書中收錄的梁啟超贈予他的手書條幅頗值得回味👨🏼🔧:

故人造我廬,遺我雙松樹😯。

微尚托榮木,貞心寫豪素👨🏻⚕️。

其下為直幹,離立復盤互。

其上枝柯交,天半起蒼霧👗。

由來養大材👨🏿🏭,首在植根固。

亦恃骨鯁友,相倚相夾輔🛀🏿。

不然匪風會👷🏼♂️,獨立能無懼?

秋氣日棱棱,群卉迭新故🫵🏿🤵。

空山白雲多,大壑滄波註。

耦影保歲寒🏬,庶謝斤斧慕。

依稀中,洪謙的形象仿佛再現於我們眼前🦧。