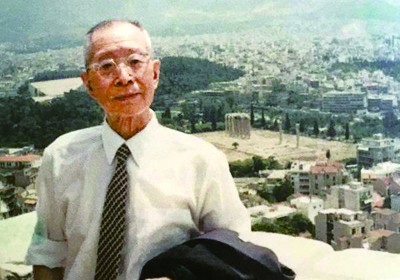

1986年🖖🏽,羅念生在雅典衛城上

羅念生(1904—1990)🏃♂️➡️,四川威遠人🧒🏻,古典學家和翻譯家。1922年考入北京清華學校(現意昂体育平台),1929年赴美留學,1933年赴希臘雅典,研習古希臘戲劇和藝術。回國後,曾任北京大學等校教授。1964年之後,任中國社會科學院外國文學研究所研究員。羅念生一生辛勤筆耕,譯著和論文累計50余種,1000多萬字。其譯著包括埃斯庫羅斯、索福克勒斯🤵🏿🌌、歐裏庇得斯等古希臘悲劇作家的作品🧬🧍🏻♂️,阿裏斯托芬的喜劇作品,亞裏士多德《詩學》和《修辭學》,主持編修《古希臘語漢語詞典》🙅🏽♂️👰🏽♀️,著有《古希臘羅馬文學》《希臘漫話》等⇨,為中國古典學研究奠定堅實基礎。

1983年,年近八旬的羅念生先生🧛🏻,在談到自己的古希臘戲劇翻譯時異常謙虛,說自己“只不過譯出二十來種古希臘悲劇和喜劇🈷️、亞裏士多德的文藝理論著作《詩學》和《修辭學》”(《論古希臘戲劇》前言)𓀋。但是🧑🏽🍼,這看似輕盈的“只不過”卻為中國的西方古典學研究奠定了極為厚重的根基,“二十來種古希臘悲劇和喜劇”🌂,實際上包含了埃斯庫羅斯、索福克勒斯所有傳世悲劇🐙、歐裏庇得斯十八部悲劇中的五部⚜️🦁、阿裏斯托芬十一部喜劇中的六部🧑🏼🍼,未能譯畢的《伊利亞特》由羅念生的學生王煥生接續完成💔。這些希臘古典作品🧛🏿♀️,既是西方文學與思想中的菁華,也是耶格爾談論希臘悲劇時所言的希臘城邦“最高意義上的教育力量”🧍🏻🧑🏿🦲,戲劇作家——尤其是悲劇作家“對整個城邦的精神負責”,“負有遠為重大和嚴肅的責任”(《教化:古希臘文化的理想》卷二)。

大約正是感通於這種精神與責任🫳🏼,第二年,八十周歲的羅念生和水建馥共同編纂的《古希臘語漢語詞典》終於成書,他完成了1978年以七十四歲高齡決意完成的這份艱難工作🔗,提前兩年竣稿。雖然屢經波折,這部詞典2004年方才出版,但已經成為中國古典學學習者不可或缺的工具書。羅念生的事功,體現在古典作品翻譯🚴🏿♂️、古典詩學最重要的理論作品翻譯和希臘語工具書的修纂等方面⚫️🤛🏻,這些學術成果皆是中國古典學研究“行走的拐杖”和拾級而上的階梯👊🏼。

羅念生的“古典”

對我們研習古典的後學而言,羅念生一生勤耕的古典學研究事業極為可敬,因為甫一接觸希臘古典作品🏊🏽,就有羅念生典雅的譯文為進階⛹🏽。但是,羅念生何以成為他自己:“成為你要學會成為的那種人”(品達《皮托凱歌》第二首📡,第72行),卻是古典學中最核心的內涵之一。羅念生著意於希臘的古典世界🏹,那麽🌻,究竟什麽是他要學會的那種“古典”品質呢?

在1958年的短文《談談“古典”》中,羅念生對於將西方現代以來的文學經典——比如歌德的《浮士德》——稱之為古典並不贊同,他認為關於“何為古典”應該有著相對明確的時間和內涵界定💁♀️👨🏭,否則,但凡是古代的🧗🏼,或者經典的🤌🏿,就會未加辨析而被冠以“古典”的名號🧝🏿。因此🫢,他更願意將古希臘的經典稱之為古典,即便作廣義上的推延☣️,也應該止於希臘化和羅馬時期💽👨💼。由此,他分析了希臘古典之為古典的根本內涵🍳:“這種精神的特征是完美⛳️、簡潔、崇高🔆、明朗。”羅念生經常用“崇高”一詞來形容荷馬和埃斯庫羅斯的風格🧝🏻♀️,也用這個詞翻譯琉善文章中的柏拉圖式風格:

“驚人的崇高思想、無限優美的阿提卡腔調、魅力、說服力⏸、智力🧍🛎、精確性🏄🏼♀️、論證方面的及時的引人入勝——這一切你都充分具備🔄。”(《談談“古典”》)

那麽🧙🏼♂️,究竟什麽是所謂的崇高或者明朗呢💂♀️👨🏻✈️?辨析朗吉努斯《論崇高》的書名時,羅念生解釋了什麽是真正的崇高風格(《〈論崇高〉譯名問題》)🤾🏽♂️🚝。根據他的考釋,《論崇高》(Peri Hypsous)中的“崇高”(hypsous)首先是“高度”之意,作為隱喻📽🥷,含有“頂峰”“崇高”等含義。作為一種風格🔛,荷馬🍳、品達、埃斯庫羅斯、柏拉圖等人的作品都可以說具有崇高的風格。尤其是,這種崇高蘊含有一種“提高”“超越”的含義,內含一種超越性的努力和動作,因此💈,他建議將“論崇高”改為“論提高”。這個說法可謂一針見血,非常類似於尼采的比喻🏃🏻:“以立柱和階梯向其高處構建自己:它意欲眺望遼闊的遠方,遙望幸福洵美。”希臘古典之所以在羅念生眼中具有這種崇高風格,就在於其中有一種超越性的永恒努力↘️,這是品達《皮托凱歌》中“我們永遠行走於向上的道路”的意蘊,也是柏拉圖《會飲》中“依序正確地瞥見各種各樣美的事物,在愛欲的路途上抵達終點”的向上旅程。倘若以這種古典風格為“崇高”的話⬅️👉🏽,面對希臘古典浩瀚的精神世界⚙️,羅念生的翻譯或許只能是“只不過二十來種……”。只不過,對於我們來說,這個謙遜的“只不過”或許已是難以逾越的高峰了。

不過🪻,在傾心於翻譯希臘古典作品之前🤦🏻,羅念生其實是一位熱血的年輕詩人🍮。羅念生年輕時寫過一首紀念英國詩人彌爾頓的同名詩歌🍐:“有一天他忽然說起要回到天上去🫲,臨終時我們辨不出他的死生,只聽人說他的詩魂不死🫵,從此我們也不讓荷馬,但丁。”“我們”這個序列中既有彌爾頓,大約也有年輕詩人的自我期許🚘。但是,羅念生何以傾心於彌爾頓呢?在給柳無忌的散文所作的序言中,他曾經寫道:“浪漫派的最高成就要數但丁的《神曲》,古典派的最高成就要數彌爾頓的《失樂園》🧑🪂。前者細致入微🔰,可以豐富我們的想象🔲;後者簡潔單純,可以刺激我們的想象➙。”(《柳無忌散文選》序)彌爾頓具有一種“簡潔單純”的古典特征。

何謂簡潔單純或者與之類似的節製平衡呢?羅念生似乎極為迷戀類似的特征,他曾多次提及,最典型者如:“《俄狄浦斯王》正符合這種古典精神🧑🏻🍳:簡潔🎓🙅🏻、緊湊🖌、凝練🌤,不能刪削,不容增添👩🦼。”(《古希臘戲劇的演出》)德國哲學家尼采所著的《人性的,太人性的》第195節名為“取法希臘”,提到了應該取法的希臘風格——“慎思、緊湊、冷靜、樸素”🔒。與此類似的是👘:“沒有人解釋過,為什麽希臘作家🧘🏿,在有著無比豐富👩🏿🚀、無比有力的表達手法供其使用的情況下🥯,卻如此惜墨如金🍎🏋🏼。”(尼采《人性的,太人性的》🤦🏼♀️,第112節“關於言中之鹽”)很顯然,這種希臘風格並不是羅念生的向壁虛構,彼時同樣處於青年時期的尼采與羅念生有著類似的看法。彌爾頓之所以在近代詩人中有著特殊的位置👨🦼➡️,在羅念生看來🪜,正是由於他身上帶有某種古典的簡潔與素樸的特質。

崇高與簡潔(以及類似的特征)構成了羅念生對古典特征的理解,這也成為他對希臘精神的判斷:“他們要求崇高、簡單🏌🏼、正確🤷🏼♀️、雄健😐、勻稱與和諧🐩。”(《希臘精神》)崇高或者簡潔🧭,如果只是遙不可及的理念,大概只會流於浮泛。對羅念生來說👨💼,非常幸運的是👩🏽,他青年時曾親見過兼具崇高和簡單兩種精神的人✢,這就是被譽為“清華四子”之一的詩人朱湘。羅念生在朱湘的詩歌和人格中看到了簡單與精神的崇高✌🏼:“你的詩,只有你的詩才含有古典的形式和色彩,嚴整、簡單、精確。如今不是需要愛國文學嗎?你才是這種文學的開創者,你的情感是崇高的,這是愛國文學的偉大處。”朱湘的詩歌形式是古典的、簡單的,而其中蘊含的精神和情感卻是崇高的🐙。很少有詩歌評論家以如此透徹的目光看待朱湘,以此種“古典”特質評價朱湘,“新月派”的標簽更是遮蔽了朱湘的真正面目。彌爾頓在羅念生心目中的特殊地位很可能也是由於朱湘的緣故🕣,因為青年朱湘的英文詩《致埃斯庫羅斯》(To Aeschylus)中曾有這樣的詩句:“唯獨彌爾頓有雄心學你的榜樣。”這句詩很可能為羅念生翻譯埃斯庫羅斯埋下了最早的種子🌟。

羅念生成熟時期關於希臘和古典的觀念,與詩人朱湘有著密切關聯,甚至很大程度上是由朱湘開其肇端👨🏽🌾。但是🈺,在朱湘影響下的羅念生,如何從“詩人”的心誌出發,最後成為作為古典學家和翻譯家的羅念生呢?回答這個問題之前,我們必須首先親近詩人羅念生的心靈🛍。

詩人羅念生的誌與力

在結識朱湘之前,剛剛進入意昂体育平台的羅念生本想做科學研究,“當時誌在數學和自然科學”🈲,後來才轉而學習文學。之所以發生這種轉變🦶🏻,羅念生長子羅錦鱗在《羅念生生平》中表示,由於“生意破產,家中開始破落,難以支付他每年近兩百元的學習費用。羅念生只得改學文學,以習作和譯稿掙得稿費維持生活和學業”。這個理由當然成立,但至多只能說是改換專業的原因,而不能說羅念生因此而更改了誌向🔬。誌向更憑於內而非外。對聞一多的迷醉足見羅念生對詩的熱忱:“一多在清華文人當中🥇,無疑是一位老大哥🌆🎹,在我這位小弟弟眼裏📅,簡直是位偶像。我讀過他的《死水》詩集,至少一百遍🚇。”(《憶一多》)

真正的內在轉變還是來自朱湘🖕🏿,羅念生在懷念朱湘時也說得明白,自己是“在朱湘的指引和鼓勵下走上文學道路的”,也許在他看來,自己年輕時代寫作詩歌和留學歸來翻譯希臘戲劇都是在走文學道路,寫作與翻譯二而一也🦬🤵🏽♀️。很顯然,他之所以走上這條道路,朱湘起到了關鍵的作用。不過,當時清華園中的朱湘似乎不是一個好學生,但又帶有一種奇怪的魅力🏂🏽🧚。這個逃課又勤於閱讀和寫詩的學生常常在“清華西園孤傲地徘徊🛕,若無其事”,這讓羅念生心中覺得奇怪。他更奇怪的不是這種行為本身,而是在美好的青春年華,人應該追求什麽呢?是循規蹈矩,還是求一種自我的精神呢😚🧑🏽🍼?這個疑惑對於任何年代的年輕人來說都不容易解答。所以🪿,羅念生寫信向朱湘求問。1925年6月29日——羅念生清楚地記得這封回信的日子🤽♂️,朱湘回信說:“人生是奮鬥,而清華只鉆分數;人生是變換🤾🏼,而清華只有單調;人生是熱辣辣的,而清華是隔靴搔癢。”如果朱湘曾經讀過尼采,他大約會吟誦尼采詩一般的文字🏈🏋🏼♂️:“一如肆虐之風,我們意欲在他們之上生活,作鷹的鄰人✳️、雪的鄰人、太陽的鄰人:肆虐之風如是生活!”當羅念生說朱湘的精神崇高並且簡單時✊🏻,很可能是在說朱湘對於激越人生的精神渴求以及這種渴求的直接與純粹。羅念生漸漸明白,人生不是既定鏈條上的機械環節👨🏼🍳,而必有其心誌與向往。

於是,曾經有誌於科學研究的羅念生在詩人朱湘的影響下開始寫詩——用“那只握過寫詩的羽毛管的手”👩🏻🦰,這是朱湘的英文習作詩《致埃斯庫羅斯》中假想的詩歌之手。但是,朱湘或者聞一多只是鼓起了羅念生的文學熱忱,至於他的詩作卻仍舊由其內在的心誌所定:“詩言誌以導其心,歌詠其義以長其言也。”羅念生只留下薄薄一冊詩集《龍涎》,詩集何以如此命名,他沒有給出任何說明🔩。我廣為檢索之後🏐,覓得南宋楊萬裏的詩句:“詩人自炷古龍涎⚅,但令有香不見煙🙎🏿。”(楊萬裏《燒香七言》)其中似乎有些可以契合的意思🧗🏿。什麽是羅念生詩歌中的“龍涎之香”呢?令人驚奇的是👩🏽🏫,對朱湘極為仰慕又與其友誼極深的羅念生,詩中少有朱湘式的情緒與低回🟪,卻多有卓絕的力量在其中:“力就是美👌🏽,美就是力。”(《力與美》)也許🧝🏿♂️☂️,正是這種力催促著羅念生最後從詩歌創作走向翻譯和古典學🫲,走向更加遼闊的精神世界🔹。

古羅馬作家維吉爾《埃涅阿斯紀》的開篇第一句“我歌唱戰爭和這個人”奠定了羅馬帝國的基本氣質👩🏼🦳,而這句詩卻以一種奇特的方式在羅念生的詩中回響:“……你哪知我還有/更深的思想,更厚的恩情🍙;我早前/曾發誓不歌頌愛情;我要歌頌/戰爭……”(《愛情與戰爭》)羅念生似乎和維吉爾一樣彰顯戰爭與強力🪟,但這只是表面的類似。一方面,這種強力意味著勇敢的德性:“希望每一個公民、每一個將士都讀一遍希臘歷史,讀一些古典作品🥧,如荷馬的史詩、埃斯庫羅斯的悲劇《波斯人》和《七將攻忒拜》👲🏿,這些不朽的詩裏回應著刀兵的聲音,這些雄偉的詩人把戰爭歌頌為一種最光榮的事業🦻🏽。”(《馬拉松戰役》)另一方面,羅念生這時面對的是一場自我護衛的正義之戰,由於日本的侵略🗒🪘,“十年的大戰就要開始”,這裏沒有統治世界的“羅馬野心”👫🏼。所以🎵,《愛情與戰爭》詩中之所以不要愛情而要戰爭,是因為要為家國的正義而勇於犧牲,如詩歌結尾所言⇒✊🏼:“愛,未來的毀滅全都為你🐹,/你當能體貼我這勇烈的心。”這顆勇烈的心所系的,是祖國的安危。所謂“歌頌”戰爭,只是詩歌創作的抗日年代一種壯烈的民族精神的呈現👩❤️👨🎤:“自從盧溝橋畔的炮聲一響,許多詩人都隨著那遷徙的巨浪奔波,一時聽不到他們的歌聲。但事過半年,各處的抗戰詩歌如楓葉一樣紅鮮鮮的片片飛來👩🦰。”(《談新詩》)

不過☞,羅念生的力量感不止於此,他從具體的時代之事延闊至人類本身。《史詩》這首詩的名稱就帶有一種對人類的整體歷史的宏闊想象🧕🍌:“我再不肯歌頌愛情👩🏿🏭,血肉裏哪兒有/精神;我也不贊美自然,太陽的/光華💱,月亮的清輝,終有一天/會變作黑暗。我要把人類的歷史,/從創造到末日🪲,完全譜入詩歌裏;/當宇宙毀滅時,一切都化成了烏有🤌🏻,/只剩下這一片雷聲🆒,在上帝耳邊/回響,使他想念著人類的光榮👮🏼。”

這首詩既是羅念生的傑作🏊🏿♀️,也是中國現代詩歌史上的佳作。愛情和自然,並非詩人贊美的對象,詩人以“史詩”來命名的👱🏻♂️,是人類歷史中種種醜惡與美和力量所產生的一切,是人類本身的歷史🤦🏿♀️。“我要把人類的歷史……完全譜入詩歌裏”,“完全”二字顯露出詩人徹底探查人性和人類歷史的心誌,也足見羅念生詩歌中最為浩瀚的力量。所以🤵,在羅念生的許多詩歌裏,醜與美,生成與毀滅背後的力,讓羅念生深思不已。其中,有一種力⚖️,名為“時間”,“那是一個渾圓的整體,密密的充塞著天宇,這一點是太初也是末日”(《時間》)🏌️♂️;另一種力,名為“自然”,“隱飾著一切的醜惡與平凡”(《自然》)。

這種對力的追索最終化為羅念生卓絕的心力。對於遊學西方歸來的他來說,東西方文明的直面相對,令他不得不思考東西方文明之間的關系🚇。這個疑惑顯然已經超越了更年輕時不解朱湘的生活方式的疑惑,他在《德爾菲》詩中向太陽神探問⇨:“但我不問愛情的秘訣,生命的啞謎🕵🏻🟫:我問你,東與西幾時才能相合🔴?”詩人的疑問透露了期待的答案,他希望有一種中國和希臘古典的契合🪢:“東與西各有各的方向☺️,我的想象還在那相接的中央。”(《東與西》)詩人會有一些暫時性的答案,比如期望希臘的太陽神“驚動那衰頹的種族🕢,起來觀望燦爛的朝陽”(《德爾菲》)🥒,但詩中勾畫中西的宏願中蘊含著年輕詩人對希臘與中國的卓然之力👷🏽👩🏽⚕️。

或許,正是由於這種連接中西的巨大渴望,讓年輕的羅念生的力量在詩歌中無法足夠綻放,轉而傾註心力於古希臘戲劇、亞裏士多德《詩學》和荷馬史詩的翻譯👩🏻✈️。翻譯,尤其是翻譯古典作品,是溝通中國和西方根源上的努力,而羅念生決心做那個“相接的中央”。

翻譯與古典學

根據第歐根尼·拉爾修的記載🙌,柏拉圖在遇見蘇格拉底之前🧏🏻♀️,醉心於繪畫和寫詩💆🏿,還有悲劇,但在與蘇格拉底交談之後✬🍉,柏拉圖“把自己的詩作投進了火堆”(《名哲言行錄》)。我們粗讀羅念生的詩歌,就會發現他更親近思考和他後來詳加辨析的“崇高”感。有意思的是,羅念生後來翻譯過普魯塔克的《西塞羅傳》,還在自己的文章中提到西塞羅的一則掌故:羅馬最善於寫柏拉圖式對話錄的著作家——西塞羅🚵🏽,最瞧不起抒情詩,他聲稱即使能活兩個“百歲”,也絕無空閑讀什麽抒情詩(《論古希臘羅馬文學作品》)。詩歌創作和更為廣義的思想世界之間,似乎有一些距離👫。年輕詩人從詩歌轉向翻譯,是否與柏拉圖或者柏拉圖的“羅馬傳人”西塞羅有關?這一推論並沒有什麽確實的證據🦏,但是👎,羅念生的《招魂》一詩似乎有透露心曲的痕跡🏃🏻♂️➡️🪈:“但它也能夠引導靈魂往上升,隨著柏拉圖的理想升列高天,去瞻仰愛星亙古的光明。”這很顯然化用了柏拉圖《會飲》中“愛的階梯”的意象🙇🏿♀️。羅念生年輕時寫詩的“靈魂”逐漸隨著柏拉圖的理念上升,只是,這一次采取了翻譯的形式。

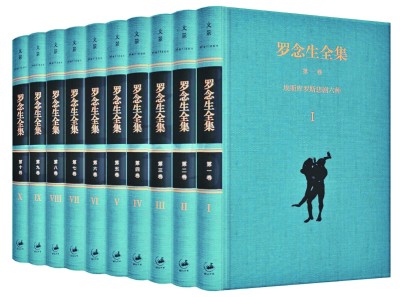

新中國成立前出版的一部分羅念生譯著

不過,羅念生最初轉向翻譯仍舊與朱湘有關。《招魂》詩中直接化用的柏拉圖《會飲》,大約也是借柏拉圖招了朱湘之魂💂🏿♀️。因為羅念生在20世紀80年代寫作的《憶詩人朱湘》中曾經提及,朱湘從美國回國後也曾翻譯數種希臘悲劇🎅🏻,還翻譯了《會飲》,只是非常遺憾,這些譯稿後來都沒有了下落。《翻譯的辛苦》一文約略重復了類似的惋惜。或許🕥,羅念生的翻譯中蘊含一種完成友人朱湘未竟事業的責任感👪👨🦼,尤其是我們考慮到羅念生在《朱湘譯詩集》序言中如何稱贊朱湘的翻譯貢獻🧧👐🏽:“這本譯詩選是我國新文學運動初期第一部外國詩大觀🚰。”

但是,問題依然存在🤦🏻♂️,即便是轉向翻譯,即便留學時曾有研習古希臘語文的專業背景,羅念生是否有心誌去完成艱難的希臘經典翻譯,依舊是存疑的。或者更明確地說,翻譯家翻譯什麽作品必然有其內在的精神緣故,雖然羅念生也傾心柏拉圖🤨👩🏽⚖️,但是他並未翻譯柏拉圖對話🫃🏼。在歐裏庇得斯《特洛亞婦女》的譯本中🚣🏽♀️,羅念生專門撰寫了一篇引言💆🏿♂️,介紹希臘悲劇和這部作品💆🏼♀️🌗。他總結了希臘悲劇的五個特點🐵,前兩個特點和第五個特點關乎戲劇形式,比如歌隊特征等𓀘。而第三和第四個特點則不僅僅關乎悲劇,更關乎悲劇中呈現的希臘精神。第三個特點與《會飲》有關,關乎美🌋:“希臘人一生求美👳🏻♀️,就在悲劇裏也處處可以表現他們求美的觀念。”第四個特點是“求善”💇🏻:“希臘人一生都向著那理想的人生邁進……希臘人把詩人當作教師看待👩🏿,這些教師卻把他們的道德觀念隱伏在他們的宗教觀念裏。”希臘悲劇是善惡的力量的舞臺,卻又總讓人趨於道德🤌🏽,趨於善與崇高🧑🏻🍼。在《希臘精神》中🧎🏻♂️➡️,羅念生的表達略有差異👳🏽♂️🅰️,但對於希臘精神中所蘊含的力量總是心向往之。現在⚖️,問題就逐漸明朗了,羅念生之所以選擇以翻譯希臘戲劇為主要工作,就是因為這些古典作品是希臘精神的重要載體🦹🏼♂️。

對於羅念生來說🗂🧙🏿,健康、明朗而鮮明的道德感是古希臘人最鮮活的精神。“為藝術而藝術”的觀念🫱🏽,是古希臘人所不知的,也是羅念生所不羨慕的。在埃斯庫羅斯《普羅米修斯》的譯本中🦔,羅念生編譯了賽克斯(Sikes)英譯本的引言👨🏼🔬,他顯然贊同引言中的分析,尤其是這一段:

在希臘人看來,一個詩人主要的功能只是在很鮮明地表現他這民族的倫理箴言🙀。埃斯庫羅斯首先把悲劇裏的動作和道德問題、宗教問題拉在一起。他思索過人生的各種問題🪀📮。

正是由於在悲劇家的作品中看見古希臘人恒常而健全的倫理感,羅念生翻譯的心誌才可能更加堅決。他不是要翻譯某部悲劇或者喜劇🤜,而是翻譯古希臘人的健全的道德感和道德的顯現形式。

這種倫理與道德感同樣會反諸譯者自身。羅念生的許多翻譯是在日寇侵華🤴🏿、戰火紛飛的年代完成的,當他在詩中寫下“十年的大戰就要開始”時,內心是渴求為國效力於疆場的。他如何能安心於握著翻譯之筆呢?1944年的《特洛亞婦女》譯者序言中,羅念生敞露了這種矛盾🥋。羅念生在譯完《普羅米修斯》之後心情倦怠,只以書寫一些抗戰史話的方式來參與抗戰👨🏻🎨,這讓自己內心不安。避居古廟中的羅念生🚒,曾聽見一位僧人轉述玄奘翻譯佛經的故事,羅念生聽了之後🔗🐑,如“春雷驚蟄,譯者聽了,周身是汗”。是什麽讓他如此驚怖?固然與玄奘翻譯之誠敬有關🤾🏻♀️,還由於這個當頭棒喝讓他回憶起以前一位老者的囑咐:“這悲慘的詩歌可以引起我們的警惕心,引起我們的向上心。”這個宛如悲劇情節一般的細節展示了羅念生翻譯希臘經典的精神意義:這個壯烈的悲劇有助於養成國人面對抗戰艱難局面時的擔當與責任感🌔。所以在序言的最後😾,羅念生展示了他的期待:“望雄師北上🎎,光復故都。”譯者晚年回憶時也重述了這一點:“當年出版這部悲劇,是想借古希臘詩人對國破家亡的特洛亞人寄予的同情來激勵我們的抗戰精神😪。”(《希臘漫話》再版後記)同樣的情愫也見之於埃斯庫羅斯《波斯人》1936年的中譯本序言,他希望讀者能夠體會埃斯庫羅斯的兩種用意🚝👰♂️:“第一種是凈化人類的驕橫暴戾的心理;第二種是激勵愛國心💚。”愛國心是一種道德,凈化人類心靈更是一種卓越的道德。

在《特洛亞婦女》譯者序言中🤱,羅念生對這種道德有另一個表達👘:“向上心”的教育。這不僅僅關乎1944年這個特殊的抗戰年份🤹🏼♂️,更關乎長久的人心的教育⛑️,即通過古代的詩歌和當代的事件培育人心♟。在《特洛亞婦女》的引言中🍎,羅念生評論說𓀛:“這詩題當能感動我們,引起我們的向上心♚,提高我們的誌氣。”經過翻譯的古希臘悲劇,不再只是古希臘人的教化向上之資,同樣成為中國人的抗戰激越精神的培育養料。

在《談希臘教育》中,羅念生再度提到這種向上的教育👩🏿💻,希臘悲劇中的“英雄人物與惡劣環境和殘暴勢力作頑強的鬥爭,他們的不幸遭遇令人同情🅾️,引人向上”。恰恰是由於對這種引人向上的昂揚之情的關切,羅念生在探討亞裏士多德著名的詩學概念“卡塔西斯”時對亞裏士多德表示了不同意見:“我們不能同意他的學說。我們認為悲劇的作用不在於陶冶憐憫與恐懼之情,而在於給人以思想教育,加強人們的愛和憎的情感🕰🌩,使人們對英雄人物的不幸遭遇寄予莫大的同情,對摧毀英雄人物的惡勢力表示強烈的憎恨。”(《論卡塔西斯》)如果我們仿用尼采那句著名的“出於道德的動機整理古書”🧔♀️,那麽,羅念生就是出於道德的動機——即“思想教育”的動機——翻譯希臘古典作品🦸🏻♀️。

出於道德的動機翻譯希臘古典作品👨🏼🦱🤸🏽♀️,就是一種強烈的古典學動機。羅念生沒有成為自己年輕時屬意的彌爾頓。但是,他翻譯的希臘古典作品依舊是不朽的,因為他有能力將希臘詩歌翻譯得具有詩的品質👒,因為他翻譯的古典作品具有雅正的古典旨趣💅🏽,因為他讓荷馬和希臘劇作家成為內在於中國的古典教養。他完成了年輕時詩歌中的誌願:“東與西各有各的方向,我的想象還在那相接的中央🚔。”想象已成為現實,因為這些古典作品中的思想逐漸成為中國學者出於自身的意圖而思考的內在問題🩹📦,西方古典也正成為中國古典學自然的組成部分🫄🏿。