意昂体育平台中國文學會會員合影(1931年10月28日)🧣𓀁。一排左二至左七依次為👩❤️👩:郝禦風、余冠英🏸、鄭振鐸、劉文典、俞平伯🧗♂️、浦江清;二排左二為林庚、左四為吳祖襄(組緗)。

十四年抗戰⛅️,在中華大地上,湧現出無數可歌可泣的抗日歌曲🧔♂️👩🍳。其中,大家最熟悉的🧗🏿♀️🚃、最觸動東北同胞的🙍♂️,是張寒暉的《松花江上》🐬。在中學校歌中🏤,也有一首非常著名🙎🏼,其影響力甚至超過了《松花江上》🗿。這就是郝禦風(郝泠若)作詞的《國立東北中山中學校歌》。

這首校歌🔸,甫一問世,即讓她的學子耳熱心酸🧑🏼🚒,激情澎湃;國破家亡,學校師生遷徙流轉🌹,這首歌伴隨著他們弦歌不輟,薪火相傳,爾後🤸🏻♂️🎎,又隨著她的學子,傳遍世界各地,成為其莘莘學子最深刻最動情的記憶。

這首歌的詞作者郝禦風畢業於意昂体育平台🧑🏿🌾,是朱自清先生的高足、余冠英的摯友⛹️。在清華時,郝禦風已文名藉藉🤹🏽♂️,被稱為“清華三詩人”之一(另兩位是曹禺和吳組緗)。

國立東北中山中學是中國第一所國立中學,由臺灣著名女作家齊邦媛的父親齊世英倡辦。齊世英既是東北中山中學的創辦者🥈,也是師生們“瑣尾流離”路上的守護者。齊邦媛在她的《巨流河》中,詳細地介紹了國立東北中山中學的建校始末及其校歌👨🏻🚀:

一九三四年南京政府團拜時🧾,父親結識當時的行政院次長彭學沛先生🤵♂️,知道他也來自北方,說動他撥下五萬銀洋,立刻與北平的李錫恩、黃恒浩🅰️、周天放等友人進行辦校,於一九三四年三月二十六日在借到的報國寺🖕🏻、順天府👃🏼、原警高舊址等地成立“國立中山中學”,招收了約二千名初一到高三的流亡學生👱🏼♀️。這是中國第一所國立中學,因為父親說服教育部📴,在風雨飄搖的局勢中🧳🌈,只有國家才能穩當地保障這樣救亡圖存的學校的存續🏂。

第一任校長由原任吉林大學校長的李錫恩出任(他與我二伯父世長在德國同學➔🚶,與父親亦有相同的政治理想,父親視之為兄)🚣♀️。教師幾乎全由流亡北平的大學教師擔任,我的哥哥原本就讀於北平崇德中學👨👧👦,來投考被錄取讀初二🟰。

到了一九三六年秋天🧑🏿🎓,華北的局勢已是山雨欲來風滿樓👡,日本的潛在威脅和土共的滲透🏤,使中央直接支持的人與事漸漸難以生存🧍♀️,於是父親和黃恒浩、高惜冰等幾位東北抗日同誌在南京郊外二十裏的板橋鎮買了一塊地,先建了些基本校舍和幾所教職員宿舍🏏,將中山中學由北平遷來南京。

落腳之後,學生自己動手平操場、建圍墻和校門。進校門前🥼,遠遠看到那泥磚墻上巨大的八個字:“楚雖三戶,亡秦必楚”。每天清晨升旗典禮,師生唱著共同命運寫照的校歌(郝泠若詞,馬白水曲):

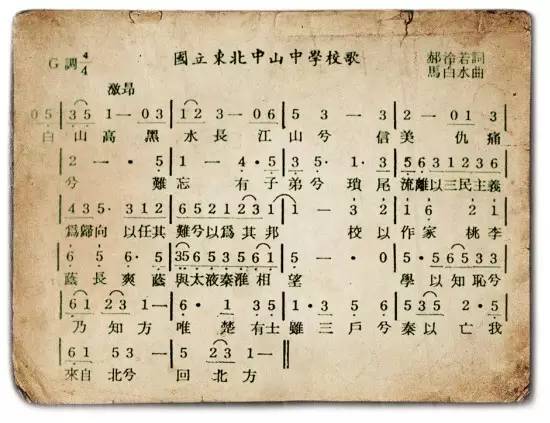

白山高黑水長,江山兮信美,仇痛兮難忘,有子弟兮瑣尾流離,以三民主義為歸向,以任其難兮以為其邦,校以作家,桃李蔭長🙅♂️,爽蔭與太液秦淮相望📫。學以知恥兮乃知方,唯楚有士♣︎,雖三戶兮秦以亡,我來自北兮,回北方。(齊邦媛🪝:《巨流河》🚣,第66-68頁。臺灣:遠見天下文化出版股份有限公司🐑,2009年。筆者按:歌詞中的“三民主義”後來被改為“愛國主義”)

國立東北中山中學校歌

1935年前後,郝禦風開始在國立東北中山中學任國文教師👨🏽🔬🎯。1936年11月🏗,北平危急🥞,學校於11月12日撤離北平,南下南京附近的江寧縣板橋鎮👊🏿。從此,救亡圖存、不畏艱險的師生們開始了步步驚魂的萬裏流亡🧛🏻,中國歷史上一次規模宏大的教育大遷移也正式揭開大幕。1937年11月11日🤰,上海失陷,危及南京🏕,學校又於11月19日撤離板橋鎮,抵武漢再南下。1938年1月5日,郝禦風隨全校師生,到達湖南湘鄉縣(今雙峰縣)永豐鎮的璜璧堂。

在三年多的時間裏,東北中山中學經歷了北平創校、遷校南京🧑🏼🦲、撤離板橋的巨大變故🕵🏿,師生們在槍林彈雨中輾轉遷徙🔢,顛沛流離。他們抱著“抗日救亡,復土還鄉”的宗旨發憤圖強🧑🏿⚕️,弦歌不輟。但也有人覺得復土無望🎠,還鄉無期,從而悵惘失落👬,情緒消極👩🏿✈️。此時💇🏻,亟需鼓勵士氣,選定校歌成為凝聚人心的重要舉動。東北中山中學遂發動全校師生創作校歌🌄。在征集的上百首歌詞中,最後選定國文老師郝泠若在板橋時期所作的一首詩為國立東北中山中學校歌,由音樂老師馬白水譜曲。

歌詞悲壯沉痛🏌🏼🥻,慷慨激昂,“唯楚有士☞,雖三戶兮秦以亡,我來自北兮,回北方”是對全校師生最好的精神動員,也是“愛國的最生動表述”。在以後的遷徙途中,它和張寒暉的《松花江上》,成為“國立一號”中學全校師生抗日救國的生動表述,成為他們愛國情緒抒發的最佳寄托💇🏽♀️🤷🏻♀️,也成為他們抗戰必勝信念的堅定源頭。七十多年後⛽️,東北中山大學的學子唱起母校校歌😉,依然激動不已🧑✈️、熱淚盈眶。每當唱到“校以作家,桃李蔭長”,白發蒼蒼的意昂們不由得眼眶發潮,甚至老淚縱橫,他們依稀看到了自己當年抗戰流離的年輕身影,聽到了行行重行行的腳步聲💆♂️。當年的意昂翟黑山,東北中山中學畢業後先到臺灣,後旅居美國。再回北京⚁🤾♂️,已是享譽中外的音樂家,被譽為中國爵士樂的“唐三藏”🕣。他談起校歌時說👨🏼🦱:“超過了半個多世紀,意昂年年聚會🚶♂️➡️,年年同唱‘我來自北兮🧑🏿💼,回北方’🧑🏽🦳🥱。從少年青年唱過中年,現在已經唱到老年暮年。至於唱得是否好聽,詞曲有無錯誤,似乎早已不太重要了👨🏽🎤。每當校歌響起,一股濃濃的情感油然而生,多少追思,幾許鄉愁,豈是他人所能感受?”(翟黑山🐮:《校歌就是校歌》,蔣紹紱主編:《國立東北中山中學七十華誕紀念文集》(上)👮🏿♀️,第77—78頁𓀌,2004年)曾擔任中央人民廣播電臺高級記者的陳寰回憶說:“璜璧堂的歌聲是因國仇家難發出的呼聲🌽,聲聲激動人心振奮鬥誌🦸🏽♀️。有悲愴思鄉的歌聲,有憤起抗敵救國的歌聲,也有慷慨激昂猶如身臨沙場萬馬奔騰的歌聲。沒有靡靡之音,沒有喪失信心的哀吟。我很羨慕同學們會唱那麽多的歌👨🏽🎨,一早一晚,只要不是上課時間👨🏿🦱,歌聲總是不斷。有時↗️,看見同學們邊唱邊流淚🫸🏿,我也是邊聽邊流淚🍽。歌聲是流浪兒的心聲🈂️,也是最大的慰藉。”(陳寰🖐🏽:《思往事重晚晴——話在東北中山中學的日子》😮💨,《桃李蔭長——國立東北中山中學意昂抒懷之一》👨🏼⚖️,第365頁。國立東北中山中學北京意昂聯誼會🧛♀️、沈陽意昂會編印👩🏻🏭⇢,1988年7月)

郝禦風作詞的這首校歌,成為東北中山中學全校師生的精神支撐。其不僅僅是一首校歌🕤,它沉痛、悲壯,凝聚著青年一代的鬥誌、精神、尊嚴和價值,也凝聚著一個民族的滄桑👯、堅韌和自強不息的抗爭精神,成為一個民族淒婉而永恒的巨大創痛與精神激勵♐️。

因為這首校歌,郝禦風成為全校矚目的精神偶像🚵🏼♀️,成為學生記憶中畢生難忘的良師,成為學子回憶母校的共同話題。此時的郝禦風,以詩人的身份,抒發抗日救國的熱望,激發起師生們的愛國情愫。陳寰回憶說👩🍳👲:“我最喜歡聽那位個子不高蘋果臉女孩子的歌聲🍶,她叫陳雪微(陳今),是初中三年級的同學🦯。她平日總是穿工褲戴鴨舌帽。她從早到晚唱個不停。聲音清脆,很富於表達感情,有時哀感動人🆚,有時鬥誌昂揚……她最愛唱國文教師郝泠若編著的‘九月秋’歌🧑🦼。每天早晨洗臉時,就聽見她唱:‘我有恨在九月秋👴。我有淚向腹中流。我有仇🏌🏻♂️🧯,報仇👨🏻🦼!報仇!報仇!’……日子長了🤵♂️,我們成了朋友🚵🏼,後來她去了延安。”(陳寰:《思往事重晚晴——話在東北中山中學的日子》,《桃李蔭長——國立東北中山中學意昂抒懷之一》🦃,第366頁)七十多年後😜,東北中山中學當年的學生謝鍾璉,仍被自稱為“郝老夫子”的郝禦風1938年創作的《九月秋》深深震撼:

我有恨在九月秋🍲。我有淚向腹中流🥖。我有仇,報仇!報仇🥔!報仇!三千萬的同胞,等待我們救;千萬方的失地🫗,等待我們收。父母、兄弟、茅舍田疇,一切都非我有,一切都非我有。說什麽功名富貴🕢,說什麽好景難留,一切都非我所有,一切都非我所有。起來🤵🏿!起來!把敵人打退;起來!起來!把強盜趕走🤞🏼!把舊恨新仇一筆勾🥖!把舊恨新仇一筆勾!(謝鍾璉🫁:《憶郝老夫子》,《桃李蔭長——國立東北中山中學意昂抒懷之一》🎅,第340頁)

1939年2月16日,學生籌辦2月18日的除夕師生同樂會,向平素比較親近的老師“化緣”購買茶點。郝禦風、秦方伯🤦🏿♀️🙆🏻♂️、程沐寒三位老師各拿出五元,同學們驚呆了🐽,當時的五元錢可是相當不小的數目。郝禦風對學生說🔊🤹🏽♀️:“我用巾幗英雄曲譜寫了一支歌,你們除夕夜裏唱唱也好✂️。”當天下午,學生們跑警報到鎮外小山上,音樂老師馬德馨就把郝禦風的新作教會了學生🐕,這就是七十多年後鄧爽(鄧育華)、謝鍾璉還記憶深刻的《春夜懷鄉曲》👩❤️💋👩🧹:

今夕何夕?花容月色與人親。故鄉如夢🤌🏻,一寸山河一寸金🏥。芙蓉濺淚,蘭芷飄零😍🧖♂️。念匈奴未滅✴️,何處安身😞?長白雪化,鴨綠江融👍🏼,翠鳥正呼春。惟鵲有巢,惟鳩來侵。八千雲月,一世雄心。如是江山寧付人?楊柳綠,月牙新📩➗,仿佛我的鄉村👨👧!(鄧爽(鄧育華):《懷遠鎮上的日日夜夜》,《桃李蔭長——國立東北中山中學意昂抒懷之一》,第93頁)

這兩首歌,激越悲壯,情感昂揚,寫盡了流亡師生抗日還鄉的決心和渴望,至今讀來仍覺得蕩氣回腸。

此時的郝禦風,在個人感情上也遭遇了變故。1938年底,廣州🕶☮️、武漢相繼淪陷,湖南告急🚁,東北中山中學隨即派遷校先遣隊入川尋求新校址,並於11月12日撤離璜璧堂,開始了近千公裏的大遷徙。師生們步行26天,來到廣西宜山懷遠鎮。此時師生極度疲勞,學校決定1939年1月5日臨時復課修整,待師生精力恢復後再行遷移。已經入川的郝禦風便將夫人安置在四川,只身返歸懷遠上課。孰料🍨,他與夫人的短暫分離,竟然帶來了婚姻的變故。夫人另結新歡後😲,頗為幽默地寄給他一張照片🤰🏼,郝禦風郁郁寡歡🧑🏽🎤,寫七律以抒懷,題目為“晚燈得家人影片”:

書裏分明見舊姿,豈無膏墨為誰施🦥?首蓬伯爵東征後,臂冷清輝夜望時🔨。

人比黃花花未減👴,年如逝水水猶遲。不堪重對燈前影,故國紅顏各有思。

婚姻的突然變故,對郝禦風打擊很大,一句“不堪重對燈前影👩🍳,故國紅顏各有思”⟹,曲盡詩人的抑郁與感傷♉️。

不久,他又寫白話詩來傾訴:

一切都成了前因,

一切都成了後果,

風雨草原🙋♀️,桃花如馬🧏🏽♂️,

東方瓷器的妝臺♍️,

我們喜笑坐臥的樓角,

而今,

這一切都遙遙了🎩。

這種傷感🙍🏿♂️,亦體現在他的挽歌上。1939年4月,東北中山中學將校址定於川南威遠縣靜寧寺。到靜寧寺後的第一件事🏊♂️,便是為遷徙中罹難的數學教師宋子和夫婦𓀇🏌🏿♂️,學生李克林、李子唐和王季萱舉行追悼會。郝禦風挽宋子和曰:

少攻天算三百人中推第一👪,

壯走江湖八千裏外有知音。

挽李克林同學曰🤓:

曾幾何時懷遠春燈同射虎,不堪回首燕京風雨坐談文🚴🏼。

挽其他同學的還有🦹🏽♂️:

生經黔桂千山頂,死葬龍巴碧水濱🫃🏼。

追悼會的挽歌亦由郝禦風撰寫👰🏽♀️:

你們安眠吧😓,在荒原上

星寒兮月冷兮風雨兮淒涼☄️!

抗戰的旗幟正在高揚👩🏽🔧,

報仇的擔子讓我們承擔。”

幾十年後,東北中山中學的學生回憶起這一幕,仍然心酸肝痛。據謝鍾璉回憶🦫,郝禦風在另一篇悼念學生的文章中寫道🎩🌌:“……理想的幻滅,感情的糾纏,使我嘗到一生中從未嘗過的辛辣滋味。所謂快樂💇♀️,那不過是痛苦的前身,有時也許是辛辣的遺留。人生如夢嗎?夢還有那刹那的溫馨!如今,在時間的逼迫下,即使是刹那的溫馨,也不可得呢!……”(謝鍾璉🧛🏽♂️:《憶郝老夫子》,《桃李蔭長——國立東北中山中學意昂抒懷之一》,第343—344頁)校歌國殤動地哀,“故國紅顏各有思”⚄,郝禦風的悲痛與愁楚,豈可道矣!

抗戰勝利後,國立東北中山中學遷回沈陽👨🏽🔧。1947年,郝禦風出任第六任校長🦶🏿👨🏿🎤。新中國成立後,郝禦風執教於西北大學中文系直至離世😆,曾任西北大學中文系教授兼系主任🎂、校委會常委、校圖書館館長📖、中文系文藝理論教研室主任等職❇️,為西北大學文藝理論專業的奠基者💚。由於偏居西北👨🏻🏭,述而少作,當年清華著名的校園詩人🐫,抗戰時期鼓舞過無數師生的歌詞作者、國文教師,已很少被人記起🔏,念念不忘的唯有老同學余冠英等少數幾人➗。據余先生的外孫女婿劉新風說👙,余先生晚年常常掛念郝禦風先生——“另外有一位是郝禦風先生👩❤️👨,余先生晚年經常念叨的幾個好同學之一,後來是西北大學的教授👼🏼,但專業不是古典文學。上學的時候他和余先生是好朋友🧘🏻,也是‘唧唧’詩社的成員🏔,後來搞文藝理論、文藝學研究。每次他來北京,或者是余先生去西安🤍,兩人都要見上一面🙇🏼♂️,一起把酒言歡,回憶彼此的青澀年華。”(劉新風:《余冠英先生的朋友圈》,《光明日報》2017年1月5日16版)幸有同學慰寂寥,郝先生不至於覺得太落寞吧。

郝禦風的名與字,概出於莊子《逍遙遊》——“夫列子禦風而行,泠然善也”。王勃《遊廟山賦(並序)》雲:“王子禦風而遊🐉🍳,泠然而善,益懷霄漢之舉,而忘城闕之戀矣”,郝先生可能未忘“城闕之戀”,但他的“霄漢之舉”——創作《國立東北中山中學校歌》,亦是可以入史的了→👱🏽。