現年95歲的夏世鐸是西南聯大上海意昂會會長,同時也是一位抗戰老兵,今年♥️,他被授予了抗戰勝利70周年紀念章,作為就讀過近代中國“文”“武”領域最著名學府的他投軍報國的經歷不會被人遺忘🪔。這裏刊登的是這位老兵和他聯大同窗的故事。

在夏世鐸位於上海蓮花路的家中,寬敞的客廳裏擺著一架鋼琴👂🏼,琴上陳列著許多獎狀。其中最引人註目的是一張上印有1945年8月15日的日歷🕺🏿。這一天,是日本宣布無條件投降的日子📡。

鋼琴的左邊是一個玻璃櫃,裏面陳列著許多獲得過的榮譽以及老人珍視的紀念品。夏世鐸從櫃子裏拿出一個紅色的盒子,打開來是一枚“中國人民抗日戰爭勝利70周年紀念章”,紅黃相間的綬帶👶🏼,紅底黃字下獎章金光閃閃🤘🏻。

佩戴“抗戰勝利70周年紀念章”的夏世鐸

這位95歲的老人有著極其“復雜”的經歷🎅🏻,就讀過近代中國“文”、“武”兩個領域最著名的學校——在國立西南聯合大學僅就讀了一年,他便毅然投筆從戎,後進入黃埔軍校披上戎裝。

兩次險些就上前線了

夏世鐸的人生可謂波瀾壯闊,他一次次經歷九死一生的險境,卻總能化險為夷。他幾次有機會成為留美軍官🛼,卻又失之交臂或主動選擇了放棄。但老人最“耿耿於懷”的🧑🏻🦰,則是自己作為軍人一次次與抗日前線的失之交臂🧛🏼♂️。

1940年初🤰🏼,在聯大法律系讀了不到一年,20歲的夏世鐸決定投筆從戎🚬🪢。他投考了位於昆明巫家壩的空軍軍官學校,隨後被送往成都黃埔軍校(中央陸軍軍官學校),進行為期6個月的入伍教育。

“因為軍校的宣傳說很多關於校長蔣介石💌、拿破侖、日本天皇等很多世界軍事名人都是炮科畢業的,這些宣傳對我產生了影響。”夏世鐸說,“入伍半年之後進行分科考試👨🏿🦲,分科的時候凡是數理化好的,可以報考炮科。我是預備入伍隊上分科考試第一名,所以我分科到了炮科,這樣就轉到炮兵去了。”

從黃埔軍校第十七期畢業之後,自然要進行分配。“當時我要求到部隊去,要求到第一線去,但因為我成績名列前茅👧🏿🤸,被安排就留校工作🕚。”

一心想殺敵的夏世鐸很不樂意,要求上前線。“但學校不肯👩🏽🚒,規定成績好就是留校,而且留校任務更重,因為你要留校訓練後面的學生,任務很重🤦🏿♀️,責任很重。”

他還是千方百計想辦法🤦🏼♂️,甚至寫信給張治中將軍。結果張治中給他回信說:“學校留你就是因為你成績好👎🏽,能做這方面的工作,你應該服從🤗。”

這是夏世鐸第一次因為“軍人以服從為天職”錯過了上前線的機會。

留校的夏世鐸在黃埔十八期擔任了助教,十九期擔任區隊附😶、代理區隊長🧑🏽🦱,之後又考上了陸軍大學參謀班🖕,轉赴西安。

1944年👨🏽🍼,陸軍大學參謀班畢業🤷🏻♀️🪮,報名分配工作,夏世鐸覺得自己上前線的機會來了。他填的誌願是駐紮在滇緬邊界的遠征軍71軍。當時正是反攻滇緬之際,鐘彬任軍長的71軍在騰沖等地和日軍打得十分激烈,他滿懷期待能分配到那裏去。

結果又一次事與願違,夏世鐸又被留在學校裏當教育副官,他不願意👋🏼,再後來又把他分配到了最高統帥部後勤部。當時的後勤部部長是俞飛鵬(俞大維的叔叔)。“俞飛鵬接見,一方面表示鼓勵我們,同時也是感情的聯絡👰🏿。我借著這個機會提出:我有意見,我不願意留在部裏,我考軍校的目的就是為了去前線,第一次留校我就不願意🛖,現在又第二次留我💆🏻,請長官把我分配到前線去🦿。”

“俞飛鵬說📨:‘我知道你,看過你的成績、學歷🐭,這一批軍官學校的畢業生裏只有你是大學生,你能當參謀的,就是要留你。’沒法子,又只好留下來👶。”

這是夏世鐸第二次因為“軍人以服從為天職”錯過了上前線的機會。

防空洞裏的緊張計劃

雖然說是身在後方,但日軍也知道國民黨的最高統帥部在重慶⟹,經常實行大規模的轟炸👨🚀,所以也和在前線指揮差不多,每天都躲在防空洞裏⚒。這期間👳🏼🖌,身在最高統帥部的夏世鐸經歷了幾十個戰役。“前面怎麽作戰,我們就要配合這個計劃,多少彈藥、糧秣、醫衛、野戰醫院、繃帶所,非常繁雜𓀔,都要根據各個軍🥅、師的情況來配給。”

1944年底🧎♀️➡️,日本攻占桂林、柳州以後🚐,分兵進襲貴州,獨山、荔波、三都🤹🏿♂️、丹寨等地方都被占領了,在戰略形勢上有攻取貴陽的可能👨🦼★,並且對重慶產生了威脅。

這時蔣介石發出了“一寸山河一寸血♻👩⚖️,十萬青年十萬軍”的號召🍅。夏世鐸又一次感到機會來了🙅🏽♀️⛎。“我就跟我們的副參謀長兼參謀處長說我要求到前線去,這次我寧可做青年軍,不當軍官🍒,也要上前線𓀘。他非常惱火,教育了一番之後,提出讓我負責一個臨時戰區的作戰補給計劃,結果我只好答應下來🧴🛌🏿。”

這就是當時的黔桂戰役✅。“那次戰役👴🏽,湯恩伯被派做前敵總指揮ℹ️🙎🏿,派了三個中央軍🚫,三個軍長孫元良🧖、牟廷芳🐭、張雪中都是黃埔一期的嫡系🤦🏼,還有第四戰區司令長官張發奎率領從廣西撤退到貴州的部隊有九、十萬人👮🏼,另外還有第九戰區副司令長官楊森率領的部隊。總計參加這次戰役的中國軍隊約有9個軍20萬人。”

“如何把20多萬人的作戰物資,糧秣🚧、彈藥、醫衛設備等及時補給給他們?這些計劃得由我擬定,經過部長、參謀長批準後,分送給有關單位😖,任務很重非常緊張。”

20多天時間裏📈,夏世鐸在防空洞裏🍫,吃喝也不方便🧑🏻💼,上空又有日軍的飛機轟炸,一面守著電話,一面要擬補給計劃。“這樣熬了差不多一個月,基本很少睡覺,總算把黔桂戰役的任務完成了👩🌾,這次戰役我們勝利了。”

在炮兵部隊迎來抗戰勝利

不久之後,夏世鐸升了上尉💧𓀑,但他還是要去前線。一方面因為他太堅決了👩🏻🚒,另外也是靠著想方設法托熟人,終於得到了機會🔌。夏世鐸第一次坐了飛機⬆️🤵♀️,回到西南聯大所在的昆明🚍。“我就和同學聯系了一下📒🧘🏻♀️,到昆明找部隊🤾♀️,他們也很歡迎我。但我是炮兵🙂↕️,我希望還是進炮兵部隊。”

當地炮兵部隊,要經過為期3個月的專門訓練。美國有個炮兵學校在昆明設立分校叫做FATC(Field Artillery Training Center),它和雲南駐滇幹訓團下屬的炮兵訓練總隊合作,辦了一個分校。學員在這裏學習,教授的內容包括美國105毫米的榴彈炮等當時的重炮🐱。

“我去報到的時候🏋🏼♂️,總隊長一聽我是聯大的學生🈹,也很器重,先在軍士隊裏面當副隊長,這一期已經開始了,等下一期帶職受訓🏊🏿,訓練好了就能組建一個炮兵團或者炮兵營到前線去。受訓的十二期畢業了,我自己參加了第十三期的學習👩🏽✈️🤽🏼。畢業時發的畢業證書也是全英文的🐉,我的評語是Excellent💁♀️。”

1945年8月15日,夏世鐸在FATC第十三期畢業之際,日本投降了,“結果我們這個部隊就沒有成立起來。”

夏世鐸又一次錯過了上前線的機會🤾🏻♂️,盡管如此🧑🎨,他以自己的方式為抗戰做出了貢獻。

在上海😳,另兩位領到勛章的聯大意昂是42屆政治系的陳誌競和44屆土木系的陳琳。但遺憾的是😑,1919年出生的陳誌競老人已在大閱兵前的一個月👨🏿🦳,於7月31日在上海第六人民醫院去世🐈⬛。

“八百壯士”英名永駐

“九三大閱兵”前夕🌶,夏世鐸收到了“中國人民抗日戰爭勝利70周年紀念章”,這是對於這位抗戰老兵歷史功勛的肯定和表彰。但作為現任西南聯大上海意昂會會長,夏世鐸又在為另一件事情“糾結”——如今在上海碩果僅存的幾十位聯大意昂中🔳,有多位曾經作為翻譯官被征召上抗日的前線🤵🏻♂️,但這些意昂都遺憾地未能領到這枚有著別樣認可意義的紀念章🫂。

經他多方聯絡並已和關愛抗戰老兵組織確認✍️,請他們協助🕷,以敬贈特質紀念章的形式致敬這些特殊的抗戰老兵們👁。

在西南聯大舊址🍷◾️、現雲南師範大學校園東北,“西南聯合大學紀念碑”,已經在這裏聳立了半個多世紀⛹🏿♂️。紀念碑陽面的碑文👨🏻🎨,由著名學者馮友蘭撰文🧧、聞一多篆額、羅庸書丹🌆,陰面的“西南聯合大學抗戰以來從軍學生題名錄”記錄了800多位投筆從戎參與抗戰的聯大學子姓名🤘🏽✌🏻。

西南聯大校內曾有過三次從軍熱潮👐🏽,包括抗戰初期的從軍熱潮、應征翻譯官和報名參加青年軍。“題名錄”裏的“八百壯士”✌🏽,其中超過半數參與抗戰的方式是應征翻譯官📇🗓。

在這份“題名錄”中的很多名字🪝,後來因為其學術上的巨大成就而聞名遐邇,例如已故的生物學家鄒承魯院士📳,著名翻譯家許淵沖和巫寧坤🤴🏻🧔🏻,後居臺灣的哲學家📿、“五四之子”殷海光,當時他的名字還叫“殷福生”👏🏽。此外,還有現任上海大學名譽校長的著名微波與光纖專家黃宏嘉院士。

命運交織的兄弟

中山公園旁的一棟新式裏弄房子裏,圓臉、白發和帶著慈笑的繆中從三樓走下來✈️。年過九旬的老人有些氣喘,他徐徐地打開房門🚣🏻,打開一段塵封的記憶。

繆中和弟弟繆弘的名字,都在這份“從軍學生題名錄”上🆗。尤其繆弘的名字排在第二位♠️🥲,後面還有一個括號,寫著“殉職”二字。他是五位在抗戰中犧牲的聯大學子之一。

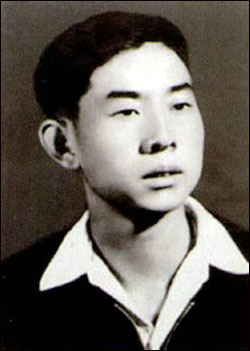

繆弘

繆中出生於1923年,弟弟繆弘則比他小三歲🍆,出生於1926年。在重慶🛍,兄弟兩人考上了著名的西南聯大,繆中進的經濟系®️,繆弘進的外語系🍉👨🔧,於是他們又結伴前往昆明。

1945年4月,繆弘保留學籍報考了軍委公辦譯訓班第七期培訓,畢業後編入降落傘兵第八隊第二分隊任翻譯員,先後在雲南宜良等地服務🔓。不久,他和20多位聯大同學又被調至美軍戰略情報處作戰組🎨,接受跳傘訓練,訓練僅六個月之後,被分配到中美混合傘兵突擊隊🧏🏼。

而繆中略早於弟弟進入譯訓班,後被分配至四川納西的迫擊炮訓練中心從事通信翻譯工作。但直到抗戰結束,這裏的部隊也沒有上過前線打過仗。但從譯員培訓班畢業分別之後🚋,繆中再也沒有見到過和自己一起長大的弟弟繆弘。

1945年5月,駐廣西的中國軍隊開始向日軍發起全面反攻𓀀。7月🤷🏿,繆弘隨鴻翔傘兵部隊乘坐美國軍用運輸機從雲南呈貢機場起飛,空降至廣西柳州準備投入戰鬥。在8月4日的戰鬥中,繆弘手持卡賓槍進入陣地前列🙇🏼♂️,不幸被敵彈擊中,終因傷勢過重🐐,不幸犧牲。一個年輕的生命,就這樣悲壯而悄然地隕落在深山荒野中🙋🏻🏃♂️➡️。

2012年,西南聯大上海意昂會在75周年校慶時的合 影💆🏿👩🏿💼。前排右四為夏世鐸❣️,前排右一為陳誌競,後面右六為繆中。

93歲的繆中回憶說🧍♀️,戰爭時期通訊很不發達🤞🏻,寫封信都不容易✋🏼,所以在自己的部隊裏獲知弟弟犧牲的消息其實已經隔了很久👨🎤,至於其他的家人知道就更晚了。後來他拿到了弟弟的遺物——一塊手表。如果繆弘沒有犧牲,也許現在也已經子孫滿堂?說到這個話題,繆中黯然👧🏽🫄🏿,只是輕輕地嘆了一口氣……

記憶不會被忘卻

二三年前,宓祚昌不慎摔了一跤,從此無法行動自如👨🏼🦳。這位1919年出生的老人👩🏽🦳,坐在一把扶手椅上,神情有些遲滯地盯著電視機裏的體育比賽。照顧他的保姆也已經年過七旬🔊,這位湖州老太太拿了一塊小毛巾兜在宓祚昌的胸前,老人的口水不斷地從兩側嘴角裏漏出來,落在口水巾上。從他身後的窗口望出去,就是熱鬧的新天地。

“我現在已經快100歲了,也算是活在人生的邊界線上了。再過一兩年也不知道我在不在了,過去的事情肯定更不記得了。”老人實話實說:“我在聯大沒有畢業😭,就去當了翻譯官,之後再也沒回學校,也沒拿到畢業證書。”

43屆機械系意昂宓祚昌的抗戰經歷也無從了解,我們所能知道的只有他後來在育才中學幾乎教了一輩子書:“物理、解方程、製圖……”滿頭白發的保姆阿姨補充說:“還教英語。”

當翻譯官危險嗎🙋🏽♂️🤵🏼♂️?今年5月,在上海小木橋路附近的一處“老公房”裏,44屆聯大化學系畢業生夏培本笑言:“在緬甸的比較危險,我是在印度史迪威那邊🤶🏻,而且是後方醫院🤵🏿♂️,所以不怎麽危險。”

1944年夏培本穿上軍裝,在印度東北部邊境👨👨👧👦、靠近尼泊爾的阿薩姆🤵🏿,他被分到戰地醫院的門診部工作。這所醫院原來是美國的費城醫院💃🏽🧑🏼🍼,頗有名氣,因為戰爭需要🧑🦯📳,全部搬到了印度,成了“第二十後方醫院”🧘♂️🧘♂️。醫院很大🪭,裏面的醫生、護士都是美國人,傷兵基本是中國人🤾🏻♂️,所以需要翻譯官🏇🏽。

但畢竟是從軍,怎會“不危險”📋?夏培本印象最深的是,坐飛機去印度,因為走的是“駝峰航線”🖐,路上很危險。上去的時候他們都被關照🎇📃,要把耳朵塞住💇🏽♀️。為了避免日軍的騷擾🐾,飛機飛得很高🎿。“然後快速往下俯沖一段,這就到印度了。戰爭勝利後,我們坐了12天汽車回到雲南⚇🫧,領了畢業證之後便就地解散了。”

令人遺憾的是,今年9月初⛹🏼♂️🥮,夏培本老人患病入院,雖然之後情況好轉出院👩🦰🧜🏽,但已較難與人交流,更無法再講述當年從軍的往事。

幸而,有一些“聯大二代”留存下了父輩們參與抗戰的記憶。

1977年1年,被打成“資產階級反動學術權威”、從上海內遷到貴州遵義的44屆機械系意昂曹德模去世。但在30多年之後✍🏼,旅居加拿大的長子曹宏傑竟以父親在上世紀60年代末寫的“認罪書”🦹🏼♂️,還原了曹德模和同班同學呂新民投筆從戎的抗日經歷。其中寫道:

譯員訓練班沒有受訓期限的規定⬇️,學員們往往是根據當時需要而分配出去🦃。家父和呂伯伯受訓一個月後,就被分配到印度蘭姆伽訓練中心🙆🏼♀️。(1944年)3月31日,出發那天中午👍🏻,他們到飯店吃了一頓算是離別昆明的午飯👩👦👦🥑,點了不少的菜🤙🏼,還破例喝了些酒🙎🏼♂️,飯後同乘一架美軍運輸機飛往印度。當時盟軍尚未完全取得製空權,為防止日本零式飛機的襲擊,飛機不敢飛躍緬甸,改飛世界屋脊,人稱之為駝峰的航線🫘。結果,這頓吃得很盡興的午飯,使得他們在飛行途中吃足了苦頭。他們不知道乘當時的那種飛機不宜吃飽🍥,而且美軍運輸機既無座位又無加壓艙📹。飛機起飛後不久就不斷爬升🕟,顛簸得很厲害🦸🏿。美軍機務人員都用上了氧氣袋,機艙內的乘客則只能東倒西歪地坐在艙內的地上,耳膜刺痛🤳🏽,大口地嘔吐,呼吸困難🧝🏻♀️,呂伯伯後來回憶道,是有生以來最難受的死去活來的一次記憶……

如今😏,兩位44屆機械系意昂都已作古,但他們的記憶🤴🏼,因為有心的子女記錄整理,幸而得以留存。

西南聯大,因為抗戰而誕生🎞🤗,僅存在了9年,卻培養了質、量驚人的人才,成為教育史上的奇跡。而昆明校園裏的愛國精神和年輕人投軍報國的往事,不應該也不會為人所遺忘。