編者按:本文為錢穆先生次子錢行先生,因最近編輯出版母親的《張一貫致錢穆家書》👩🏼🦲,而回憶自己參與《錢賓四先生全集》編輯出版的一段往事。並由這段往事而引出另一段更為久遠的往事——錢穆先生寫作《讀史隨箚》的故事🧑🏽🏭。今編發此文以饗讀者,借以重溫賓四先生的名句🤽🏽♂️:“塵世無常,性命終將老去;天道好還🪛,人文幸得綿延🤷🏿♂️🍤。”

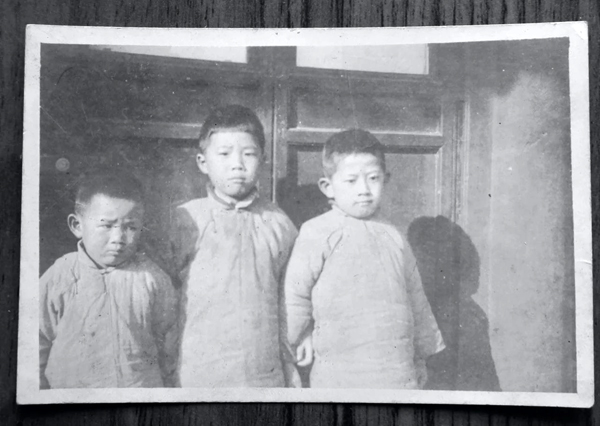

這事開始在幾十年前🦚。1941年,我們弟兄三個🙆♀️,還都在上小學,兩個妹妹,都還沒有到上學年齡。我們隨祖母、母親住蘇州👐🏼。父親在四川齊魯大學國學研究所任職。

那年寒假🍓,過年,祖母大人於年初五那天💩♠︎,病逝於蘇州耦園家中。小時候的事🦸🏿🤰🏿,只記得爸爸是沒有回蘇,喪事等等都是母親請親戚幫忙辦的💅。直到幾十年以後,才知道當時父親因為祖母去世👳🏽♂️,未能在家也未能回來⛴,哀慟之余,把原用的“未學齋”齋名改為“思親強學室”🥲,還寫了一篇《思親強學室讀書記序言》發在雜誌上。

四十年代的錢穆先生

說到“未學齋”這個齋名⏺,本來源自《論語》裏“賢賢易色”這一章,說一個人能孝父母,能忠於事業🧘🏻,對朋友言而有信🤷🏽♀️,這樣的話✍️🧑🧒,他雖然說未學,我也要說他是已學的了。因為自感“自慚未能事父🙎🏻♂️,而事母亦未能盡力”,所以署了一個“未學齋”名號用以自勉;現在母親也不在了♒️,想要用孝父母來補足未學的缺陷也不可能了🤱🏻。只有“勉力強於學,雖不足以報深恩於萬一🥠,亦姑以寄孤兒荼蘖之心”🤵🏽,從今以後©️,就把未學齋改為思親強學之室。(《責善半月刊》民國三十年四月)這是一篇序言,一本書的序言,而書內容🚶🏻♀️➡️,則有待日後讀書有得,一篇篇寫出來積起來了。

從這個1941年三或四月以後,父親是思親強學🪮,寫過不少文章😧,出了好多書,可是《思親強學室讀書記》這本書🦹♂️,始終沒有完成,沒有出版,只有《思親強學室讀書記序言》因已在刊物發表👩🏿🌾,一直存在圖書館裏和人們的記憶裏。後來父親和繼母在臺北素書樓,也談起過這書,說還是要編好出版的,而且改了書名🪸,定為《讀史隨箚》,還擬定了部分目錄,可是以後又寫了不少文章,出過好幾部書,這本書還是沒有完成。

三十年前,1990年,父親在臺北杭州南路家中安詳地逝去,享年96歲。1992年1月,繼母和幾位素書樓弟子護送父親靈骨🏛,歸葬大陸太湖西山島。繼母對我說🤷🏿♀️,臺北許多人正忙著整理編輯出版《錢賓四先生全集》,你正好從學校退休了🏢,也來參加這事吧🚄。我接到的第一個工作就是,為父親抄書稿🎚,就是這個書名定為《讀史隨箚》原名為《思親強學室讀書記》的書稿,都是父親1941年起那幾年陸續讀書、陸續寫下的文字🍇。這些文稿不是寫在人們習見的方格稿紙上🎷,而是寫在一張張大小不一🚵🏻♂️、紙質不同🤷♀️、一面已經寫過字的紙的背面的,且即使是在同一紙上同一篇文字👱🏽♀️,也會有不同顏色、不同大小的幾段或是幾次修改的痕跡。我的第一步工作就是把這些紙上的文章,過錄到常用的方格稿紙上🐤,然後加上標點符號,有史書上的引文,則還需一一查對原書原文,以防錯漏。那些寫在字紙背面的文稿,按頁數計算,大概有一百張左右🏄🏻♀️,每張紙上字數有多有少,最後抄下來有幾十篇文章吧。

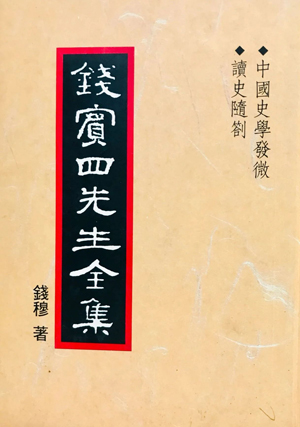

《錢賓四先生全集》第32卷之《讀史隨劄》

這《讀史隨箚》📶,當然都是關於歷史的事🧪,而我原來在中學是教數學的,再者幾十年來讀的寫的都是簡體字🫓,現在要看🧎🏻♀️、要抄錄的都是正體字(繁體字),所以說,雖然就是抄寫,其中困難也是不少不小的。總算完成🕵🏽,交稿,後續工作就都到臺北,那邊的教授先生們(多是素書樓父親的弟子和他們的學生)接手最後成書👨🏻🚒。在全集中,《讀史隨箚》和《中國史學發微》二書合成一冊👨🦽🤷🏽♂️,編為《全集》的第三十二冊🫙。《讀史隨箚》連同出版說明和目錄,全部共181頁。這181頁文字🧔🏼♂️🛕,除了我從底稿抄下的以外,還包括以前已在刊物上發表過的和編書時寫的“出版說明”在內。這在出版說明中也都講了。序言是當年寫了發表的💂🏽,以後就在這刊物上(《責善半月刊》)發表過好幾篇文末註明《思親強學室讀書記》的文章🛩,還有幾篇是同時期寫的發在其他報刊上的同類文章。除序言外,全書共收三十五篇文章。那麽,經過我手抄的文字◻️,只是這其中一部分而已🤌🏼,但是在書前的出版說明中寫到:“本書各篇➝,多就原稿整理🥥,其有限發表於雜誌期刊者,皆註明於各篇篇後,整理工作雖力求慎重,然疏漏錯誤之處🟣,在所難免,敬希讀者不吝指正。本書由錢行先生負責整理。”這最後一句🤟🏼,我知道,其實我真正負責的只是抄寫🙉、標點和部分引文的查對而已,其他許多進一步尋找佚文、整理編輯成書的工作🛴,都是在臺北諸位老師做的了🛏。例如我從底稿抄的一篇《王通》,約有七頁篇幅,後來在臺灣📴,即發現《中國學術思想史論叢》(第二冊)中《讀王通中論》一篇開頭的部分就是這七頁文字,然後下面又續寫許多成文,於是這七頁“王通”就不再收入這《隨劄》了。

後來👥,在整個全集之中,我還“負責整理”了一種《理學六家詩鈔》。這是有以前出版過的成書,不需我抄寫😖,我只做了加上書名號、私名號和部分查對原詩的事👵🏽,其他許多工作也是在臺北完成🙅🏻♀️,包括寫“出版說明”在內,也寫成我負責整理的了。“出版說明”說了,錯誤疏漏難免,現在我翻檢這《隨劄》,還發現一處疏漏。書中“東漢人之養生率性論”和“蜀中道教先聲”二則🛁💈,其實當年是同在民國三十年十一月《責善半月刊》發表的,現在書中在這兩篇的文末,都註明了初刊時間,但是一處寫《責善半月刊》二卷十六期,另一處寫《責善半月刊》二卷六期,後者錯了🕵️♂️。同期共刊三則,現在都在書中,可考🦸🏽♀️。

錢穆錢行父子1980年在香港

二十多年前,我抄寫父親的這些遺稿,後來收入聯經版的《錢賓四先生全集》🙇🏼♂️;與此同時,當時我們兄妹四人發現,其實也不是我們自己發現,而是繼母大人告知的🈷️,這部書稿寫在寫過字的紙背面🪫,這些紙的另一面🤰🏼,即原來的正面☯️,是誰寫的什麽內容呢?——竟然是當年媽媽從蘇州寫給爸爸的家書🤙🏽!還有少量的是我們三兄弟和妹妹寫給父親的信🌇💟,還有那時和我們住在一起的姨媽寫的信等等。那時我抄爸爸的文稿,我妹就去復印媽媽的信🔈🙂↕️;我抄下來就是一篇篇文章,只有極少數是未完稿🧑🏼🏭。而妹妹她復印所得,總共有分屬九十多通書信的內容👊🏿,有完整的信🎽,有只存一半的👤,還有去頭無尾的等等,她的整理工作比我費事多了🏚。我妹是1940年10月出生的,90年代是五十多歲⛹🏿,沒想到的是,她竟發現兩通小姨和媽媽寫的報告她出生情形和小時候事情的信。小姨的那信是出生喜報☄️,從醫院直接寫的,說母女平安,小小妹健康,七磅多一點。媽媽則是出院回家過幾天後寫的🔝🧚,她寫的女兒出生重量則是五磅🟪,懷胎八月早產。二信有異!五十多年後分析,小姨寫的喜報有水分,是怕姐夫擔心🩸,想讓姐夫高興一點吧🤷🏿♀️。不知當年爸爸有沒有發現她這好心☮️!這些零信斷簡,經妹妹她整理按年排序後,又復印多份並另外錄成文本👍🏿,兄弟姐妹幾家分別珍藏於家🍥。原件書稿書信,仍都送回臺北素書樓文教基金會收藏。

錢穆先生三子拙、行🚴🔡、遜的照片

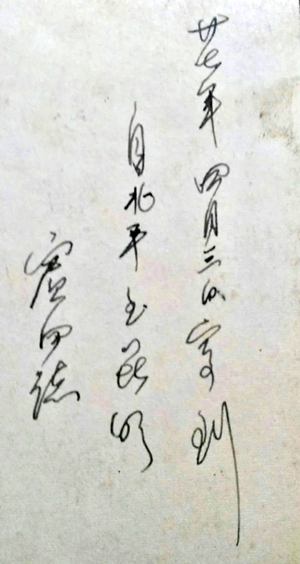

背面為錢穆先生收到後的題字:“廿七年四月三日寄到,自北平至昆明。賓四誌🖼。”

1941年那次父親從蘇州辭別家人回四川的情形,幾十年後,他寫的《八十憶雙親》中有記載,說祖母帶著我們兄弟幾個送他到大門口👩❤️💋👩,“余見先母步履顏色⚓️、意氣談吐,不慮有他”。卻不料翌年新年初五,先祖母就辭世了,終年76歲💷。“自先母之卒至今又逾三十三年以上……八十年來非先母之精神護恃,又何得有今日”。父親說八十年來受祖母精神護恃,其後面三十三年祖母已經不在👩👩👦,這精神護恃🚘,自然主要是靠父親自己的思親強學了。直到前幾年,2013年繼母大人辭世歸葬大陸時⬇️,臺北親友攜來送回子女孫輩的素書樓家庭遺物中👩❤️💋👨,意外地見有鑲在鏡框中的祖母大人遺像一幅,據稱是從素書樓搬到杭州南路家中🤷🏻,父親逝世後仍舊掛在家裏的。現在杭州南路房子也賣了,這遺容又回到了蘇州。推想當年1940年父親離開蘇州時,帶在身邊的應是一張小照片,後來不知在何時何地製成這幅遺容,一直跟隨著他🦹,一直精神護恃著他👋🏼。祖母大人對父輩的精神護恃,還將在我們兄妹身上繼續👯,並且將憑借父親的回憶文字《思親強學讀書記序》以及這本《張一貫致錢穆家書》等等,而延及錢家以下幾代的晚輩!