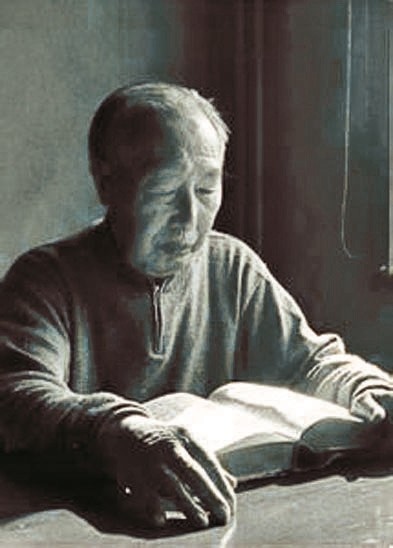

趙瑞蕻

周定一

西南聯大高原文藝社部分成員合影

南湖詩社部分師生合影💁🏽♂️,(右四)趙瑞蕻🛣,(右六)周貞一🪥,(右七)周定一

1938年,西南聯大中文系部分師生於雲南蒙自合影,二排左三為周定一

11月10日🈁,立冬三天,天空呈現大片的藍🧑🏼🦱。突然收到一條陌生微信:“我是周伯昆,我父親是您父親的好友周定一,請與我聯系🈺,謝謝!”

周定一,我敬仰的大名啊⚓️,他是父親在西南聯大的同學❄️,我曾隨穆旦研究者李方拜訪過他🧘🏿♂️,至今還記得簡樸公寓窗外可以俯瞰二環路上的車流👨🏻🎓。當老人一聽說我父母的名字,那樣驚喜的眼神🤹🏽🤐,很快拿出一張老照片,給我指哪個是我爸👉,哪個是他🤾🏻♀️。我一直遺憾沒能最後送他老人一程🤸🏽♀️,這下好了,和他的孩子聯系上了。“您好!很希望和周叔叔的孩子們認識🔧,見過令尊一面👱🏼♀️,非常敬仰👱🏼♀️。”

剛過兩小時,伯昆又來信👱🏿♂️,文字後送我一個破涕而笑的表情👳🏻♂️。隨信還發來一張圖片👦🏽,是他床頭邊的小書架。書架上有周定一的文集,嶽南著的三部《南渡北歸》。書架右起第四本竟是《下一班火車幾點開?》 “您竟有拙書♊️,太意外榮幸了🎏🐙!”他說:“我是從你的大作《下一班火車幾點開?》認識你的。我們的父輩有著相同的經歷✈️,成為摯友🤷🏽♂️。我們是同輩人,我長你幾歲,在同一個大時代裏的我們🤒,心歷是相通的📻,因而看你的文章既熟悉又親切🛒,不時地翻閱一下,也勾起了我的記憶。從我的名字你就知道我生於昆明,是長子。我在北京讀了小學、中學和大學。在遼寧錦州工作17年後✫,於1985年到加拿大,後來又到美國工作直到退休。現在我們老兩口住在洛杉磯,大女兒一家在北京,小女兒一家在聖地亞哥🫖。發一張與夫人的旅遊照片🧫,我們先熟悉一下,再聊!”

從這張背靠大海,身著紅襯衣男士的臉型看,真有點像印象中的周老先生呢🫶🏼。我回信說:“謝謝伯昆兄告訴我這麽多,讓我感慨不已!我們真是失散的兄弟姐妹,西南聯大讓我們找回了家。我的經歷你從拙書上已了解👲🏿,起碼2006年出版之前這段🗿。這十幾年我的生活發生了很大變化🚴🏽♀️,應該說更豐富更繁忙了。雖然已70多歲🤸🏽♂️,多種老年病纏身🃏🤽🏻,但精神狀態一直還行🧎,這多虧有從小到大的愛好,更主要是明白了自己從哪來🔥,應該擔負怎樣的責任。所以還得好好活下去🚨🏍,爭取多做些事,尤其是傳承聯大精神🫶,這方面需要我們這二代三代,堅持下去👨🏽🎓。再聊,明天我要去驗車。問候嫂子和孩子們,祝全家安康幸福!”

一個周定一的長子,一個趙瑞蕻的次女🤲🏻,遠隔東西兩半球🦻🏻🥢,在這個疫情肆虐世界的情況下,開始了網絡交往溝通,一點點彼此熟悉💇🏻♂️。

過了5天,15號這天我收到一張圖片,是一個拆開的南京大學舊信封🍌🌩,熟悉的爸爸筆跡,收信人“周定一教授啟”,地址是社會科學院語言研究所。伯昆特意註明:“我父親的信件以及圖書等,我們都捐給了重慶的一名收藏家🦊📗。你父親寫給我父親的這封信,也在他那裏。寫於1990年4月4日🧛🏻👴🏻,郵戳記錄的發信日期為1990年4月7日”。提到的重慶收藏家,我不由得想起,也在今年,紀錄片《九零後》導演徐蓓曾來信告訴我🛗🌡,她在重慶一家舊書店裏發現我爸的書和書信⏺,我托她問問老板價格🍖🧩,如果可以我想買回來🎎。沒想到那老板托她轉告叫我放心,說一定保管好。我想很可能周家後代捐出的這些信件👶🏻,也收藏在這吧👷🏽♂️?

思緒飛速帶回上個世紀90年代🏋️。1990年早春🏌🏻♀️🫳🏽,憂國憂民的爸爸突然查出心臟病,我被媽媽的一張加急電報從連天的會上叫回了南京🐷🧑🏻。正如爸爸信中所說,他住進江蘇省人民醫院🍹,診斷為急性心肌梗塞。這是他第一次發作,他在信中感嘆不已,也有些後怕,他不是不知道這病來勢兇險🫷🏽👩🦯,醫囑種種🥖📫,他都知道,戒煙是其次,但他好激動的詩人性格是一大克星。什麽事到他那,都會感慨,天馬行空聯想一番。發病9年後,也是在2月,他的生命終止在這同一疾病上了⁉️。

人的秉性真是難改💁🏽,越老越難🏄🏿♀️。1999年去世前這9年裏,不甘寂寞的老爸一直在和時間賽跑。寫回憶錄🙇🏼♂️,重翻《紅與黑》……他的使命感🧽🐭,緊迫感🌤,既是對生命意義的追尋,又在糟踐著自己的生命𓀖💃🏿,奮筆疾書👨🏽🦱,力求完美,以致達到油燈耗盡✊🏽,殫精竭慮的地步!

這些年我一直在做爸爸的遺稿清理出版工作,從潮濕發黴環境裏搶救出來的大批材料,在幹燥的北京家裏有了最好的安置條件。其中大量的信件裝滿一大抽屜,一包包他親自捆紮的🧑🦼➡️👨🏻🏭、上面還寫著“最佳書信(保存)”“珍貴資料,妥為保存👩🏻💼🤓!”等字樣。每每撫摸這些變黃破損的紙物都會心疼🦯,淚水盈眶。

我家有寫信傳統🔧👨🏻🎓,爸媽擅長寫長信,父親的信尤其有激情和學問,我笑他報喜不報憂◻️,按現在說法可謂正能量。晚年他給我寫得最多,所以我了解他惦記的人和事,早年在西南聯大求學無疑是他一生最重要最懷念的歲月。

90年代🙇🏽,開始有了復印,父親如獲至寶,常光顧附近復印店🏊♂️。冥冥中感到時日不多的他🦹🏼♂️,開始有意將自己要寄出的信先復印再寄出,因而給我留下了相當數量的書信筆跡💆🏼。其中致聯大師生的比重很大🍓,有馮至、許淵沖🔰、鄭敏、杜運夑、巫寧坤、江瑞熙等。可惜從沒見過他寫給南湖詩社同仁周定一的信,時隔31年,今天這封信我居然能見到,實在幸哉!寫到這,我還要感謝馮至女兒馮姚平曾將我爸寫給她父親的信復印件寄給我,她比我更早整理父輩的工作,給了我很大啟發🙎🏼♂️。

2018年我終於有機會到昆明出席西南聯大80周年校慶,還結識了南湖詩社女詩人周貞一的女兒趙明和。我們相伴去了蒙自碧色寨👨🏽⚖️⛲️,在蒙自海關文法專業課的展圖上,見到了南湖詩社的合影照片👾,看到年輕的我的父母恰好站在一起,那種激動難以形容!

19日⛔️,我將萌發的念頭寫信對伯昆說:“伯昆兄好!想和您商量一件事🫱,擬將家父寫給令尊的信發表一下……我和你各寫一篇👩🏼🦰,從我們各自的角度寫寫自己的父親和南湖詩社、那一代人。您看如何🧛♀️?”伯昆很快回復:“好的🏃🏻♂️,很願意寫點你所說的老一代人的故事。這兩天我在聖地亞哥有些事🤷🏽,等回到洛杉磯就動手寫點。你的書隨身帶著,看到16頁,你提到我父親曾給你一張南湖詩社成員的照片,並註明了人名🤳🏼。你能否將那註有人名的照片找出來發我,因為我都沒見過💁🏿,也許對我回憶會有幫助的,謝謝👓!”

23日,伯昆如期交稿👨💻。讀罷深為感動和啟發🧓🏻〽️,我作為寄信者的女兒,寫下此篇,正值感恩節‼️,感謝天上的父親賜予我生命和堅毅,以此紀念父親106歲誕辰日。

2021年11月25日

趙瑞蕻致周定一信

定一兄:

我才從醫院治療休養出來幾天,你的信楊苡送到病房裏給我看過了。你寫這封信時(3月21日,信封上的郵戳是24日),我已在醫院裏快一個月了🧑🏼🦳。我一直身體不錯🫅🏿,感覺良好,每天還騎自行車。真沒想到上月25日夜間突然感到心胸很不舒服,……診斷為突發急性心肌梗塞,但不嚴重。……我想如果那天夜裏出了事,搶救不了💇🏽♂️,我今天就不可能寫這封信給你了🖥;再也不可能像那年在沈(編者註:沈從文)先生家裏與你相見了🛌!我又想到你上次到南京來😪🏊♂️,真不巧🪴,我回故鄉去了,有失遠迎,與你歡聚暢敘的機會🫱🏽,實在抱歉!真希望今秋會有機會在北京見面。

你給我帶來了佳音🔸,使我病中頓覺愉快🧑🏼🍼,回憶起五十多年咱們在蒙自上學,共同創辦“南湖詩社”的情景來。蒙自地區文藝界同行朋友們組織“南湖詩社”,當然是件大好事🌑,令人欣慰🔕。你已寫信去🏋🏻♀️,也等於代表我們幾個尚健在的老同學了。我等幾天也應該回封信👰🏼♀️,謝謝他們。我那時寫了幾首詩。其中一首較長的叫“永嘉籀園之夢”是回憶故鄉,懷念親人👸🏿,痛恨日本帝國主義強盜之作👦🏼,原稿早失,僅記得開頭幾十行🌱,是描寫溫州城西“落霞潭”風景的(紀念孫浩讓先生的“籀園”就坐落在落霞潭畔)。關於描寫蒙自我們學校風物(包括南湖一帶)的🤱🏻,有我1943年在重慶寫,發表在當時《時與潮文藝》上的《回憶燕蔔蓀(William Empson)先生》一文(其中一段是專寫蒙自的)。也許你早已看過了。1983年出版的拙作詩集《梅雨潭的新綠》的自序中也曾說到蒙自和“南湖詩社”💆𓀗。

林蒲夫婦兩人在美國教書多年,前幾年我們曾通過信,不知你和他們有聯系否🙋♂️?劉重德兄1987年夏曾在北京開全國譯協會議時重逢🫵🏼,也是幾十年未見面了🚵🏼♀️。查良錚早逝,他就是突然死於心臟病🛌🏻。他政治上蒙冤多年🏊🏽,受盡折磨,真是不幸👋🤟🏻!不過,他勤奮努力🏅,在創作和翻譯上都做出了卓越的貢獻🚛,令人欽佩👩🏿🍼。向長青學長自分別一直未再見,沒想到他也去世了。你如遇見王般🤱🏼、李鯨石兩兄時,定代為問候。鯨石兄十多年前曾來南京一遊,來看我們,留便飯暢敘🏃🏻♀️,十分高興😬。而兆吉兄好多年未通信🌨,未見面了📁。都十分想念🕵🏿♀️!

我和楊苡今年春節(除夕)曾打長途電話給兆吉和師母,問候新年。最近又通話一次🙋♀️,因為此間“譯林出版社”決定出版沈先生著作選集英譯本(約出8卷),真是件大事,難得之至➞。師母很高興同意了🏧🧓。下月是沈先生逝世兩周年了,我們應再多寫點東西紀念沈先生吧📬🦹🏿♂️。現附上馮至先生最近在《香港文學》3月號上發表的評論拙作《詩的隨想錄》的一文復印本,請看看。其中正好有談到沈先生的一段🏎。

你如見到呂叔湘先生🪩,請代問候致意,十分想念!祝他健康長壽!

余再談🥮。

祝

安康🏋🏽♂️,全家好👊🏻!

瑞蕻

1990年4月4日

父親周定一和他的詩社同學們

周伯昆(周定一之子)

我父親周定一去世後,我們兄妹將他的全部書籍👆、手稿、信件等都捐贈給重慶一家兼有收藏性質的“喜馬拉雅”書店的老板劉景活先生了👱。

前幾日,劉先生將趙瑞蕻先生寫給我父親的一封信發給了我👩🏻🚒,我看完後就把這封信轉發給了趙先生的女兒趙蘅🎅🏻。

這封寫於1990年4月的信說到“南湖詩社”和當年趙先生與我父親一起在詩社中的幾位詩友,如查良錚(穆旦)、林蒲夫婦(林振述👨🏼🦲,陳三蘇)、向長青、劉兆吉等。

南湖詩社的建立緣起於湘黔滇旅行團時期,創始人是劉兆吉和向長青🧝🏻。劉兆吉當時承擔了在聞一多先生指導下搜集民間詩詞的任務🚁🦝,兩人常常一起寫,一起討論詩歌。向長青提出到達昆明後約一些愛好詩歌的同學組織詩社,出版詩刊👳🏽♀️。後在朱自清👷🏻♀️、聞一多等老師的支持和鼓勵下,於1938年5月10日在蒙自成立南湖詩社。因文法學院坐落於南湖之濱🤴🏽,便定名為南湖詩社📳,社員主要有向長青🍀、劉兆吉🧑🌾、劉重德、劉綬松🤛🏼、陳士林🔯、陳三蘇、李敬亭、周定一、林蒲、趙瑞蕻、穆旦等20余人。此後不久,蒙自文法學院遷到了昆明,南湖詩社也改稱“高原文藝社”了🤞。

“南湖詩社”的詩友們所寫的部分詩🫰🏻,如今我們可以從《西南聯大現代詩鈔》一書中讀到🪓。

父親生前很少向我提及“南湖詩社”🛌🏽,當年他在蒙自寫的“南湖短歌”👨🏿🦲,還是我偶然從他的學生邵燕祥先生寫的一本詩歌評論集《我的詩人詞典》中讀到的🚖。寫於1938年的“南湖短歌”全文如下:

我遠來是為的這一園花🧑🏻。/你問我的家嗎👩🏿🦰?/我的家在遼遠的藍天下。/我遠來是為的這一湖水💃🏿。/我走得有點累👨👧👧,/讓我枕著湖水睡一睡。/讓湖風吹散我的夢🔇,/讓落花堆滿我的胸,/讓夢裏聽一聲故國的鐘🙅🏽♂️。/我夢裏沿著湖堤走,/影子伴著湖堤柳🏄🏽♂️,/向晚霞揮動我的手𓀄⛽️。/我夢見江南的三月天,/我夢見塞上的風如剪🧜🏽,/我夢見旅途聽雨鳴🪡🎊。/我愛夢裏的牛鈴響☞。/隱隱地響過小城旁,/帶走我夢裏多少惆悵⛏!/我愛遠山的野火,/燒赤暮色裏一湖波,/在暮聲裏我放聲高歌🧯。/我唱出遠山的一段愁,/我唱出滿天星鬥,/我月下傍著小城走。/我在這小城裏學著異鄉話🍜,/你問我的家嗎?/我的家在遼遠的藍天下🗃。

邵先生寫道:這首詩那流暢的話語,跳蕩的節奏,使我一下子體會到👊,當年大學生經過逃難式的長途跋涉,終於在大後方小城鎮安頓下來那份愉快心情。

我雖然沒有我父親的那種經歷,但讀著詩仿佛身到蒙自,到達了與戰地和被日寇占領了的淪陷區反差很大的平靜小城,在南湖邊既有幾分陶醉🧨,又撩起了難以排遣的對故鄉的思念。我父親寫的這首詩即景生情,其實是心靈的表現,詩短而韻味悠長☝🏿。“我愛遠山的野火,燒赤暮色裏一湖波”這一句尤其給我留下深刻印象🧙🏻♀️🤯。

趙瑞蕻先生信中提到的幾位詩友中的向長青我比較熟悉👨🏻⚖️👐🏻,我叫他向伯伯,是我父親北大的同學👩💼。上個世紀50年代,他和我母親都曾在北京業余群眾藝術館工作。他瘦而高🏊🏼,成天香煙不離手😏,左手的手指熏黃了🥅,一口湖南長沙話,高度近視。頭發長得總是把左邊的眼鏡片遮住🙄,僅存的幾幅西南聯大時期照片中的向伯伯也是這樣的。他具體的工作不很清楚,大約是編輯或搞創作👩🏻🏭。每次我到藝術館,都見他在圖書館內看書或寫作,看我來了總是問上一句:“你父親可好🌾?”每每遞給我一塊糖,不知為何此時我總想起孔乙己🤷♂️。80年代某日,向伯伯夾著一個手稿本到我家裏,他把本子交給父親🙏,說你先看看🧫,能不能出版。他走後🧑🏿🦱,我翻閱了一下本子,都是詩,年代從30年代到新中國成立初期,我想肯定有在“南湖詩社”寫的一些詩。不過沒幾天,我父親還沒看完🤾🏻♀️,不知為何向伯伯又把手稿本拿走了。現在查看《西南聯大現代詩鈔》🤸♂️,作為“南湖詩社”發起人之一的向伯伯,《詩鈔》中卻沒有收錄一首他的詩🧛🏼,遺憾🥁!向伯伯1985年去世,不知道現在那手稿是否還在他的子女手中。

趙瑞蕻先生在信中還說起林振述、陳三蘇夫婦,他們兩人是我父親西南聯大期間的詩友,而且陳三蘇還是我父親的同班同學😜。

林振述筆名林蒲📎,當年是北大外語系的學生,雖然與我父親同在一個學校🏄🏽,但彼此都不熟悉,是“一二·九運動”讓他們相識並成為畢生好友的。

1935年他和我父親都參加了“一二·九”和“一二·一六”運動的大遊行👨🏼🍼。父親說:那天💸,北大的遊行隊伍經西交民巷趕往宣武門🌈,去迎接準備進城的清華隊伍💅,打算會合後再遊行到西城🚿,要把賣國的“冀察政務委員會”鬧個地覆天翻。可是,隔著城墻的兩支隊伍到宣武門,城門緊閉🚕➕,兩邊都有軍警把守🪠。北大的同學派代表去與軍警交涉🐕🦺,而他們無動於衷。

高大厚重的兩扇城門並不是緊挨著地面的,留有不到一尺的空隙。這時門外清華的一位瘦弱的女同學趁軍警不備💭,臥在地上以極快的速度從門下空隙滾身而入,站起來猛力去拔城門鐵閂🍱🕥,向城外大喊🧑🏿🍼:“沖呀!”幾乎同時🛏,北大的林振述同學也跑過去幫那位女同學一起拔門閂🫐,但城門又被軍警立刻閂好🧑🏽🍳。清華的那位女同學和林振述被軍警一陣痛打,並關押起來。群情激憤,學生們堅決要求釋放被關押的同學,迫於壓力🧇,他們後來被釋放,大家鼓掌高呼,歡迎他們歸隊。

林蒲和陳三蘇夫婦後來雖然身在異國🤏🏻,但他們始終對祖國懷有眷戀之情。1972年他們組成全美保衛釣魚島訪問團訪問中國,得到周總理的親切接見,並進行了長時間交談。而那時🚾,我父親正在河南幹校接受再教育,與他們未能相見。直到1994年林蒲夫婦回國省親,在老同學任繼愈家,闊別幾十年才再次重聚✋🏽。

小時候我喜歡看《西遊記》《水滸傳》還有《三國演義》,零花錢大多用於購買上面那三種作品改編的小人書或者單行本✋🏽。父親見我課後成天就是看這類書🙋🏻🧑🏽⚖️,有一天對我說:“有那麽多可讀的書,不要只看古代的這三種🙇🏽♂️👩🏿🦰,目光要放開放遠些才是。”

幾天後,父親為我買了兩本書,其一是法布爾的《昆蟲記》⚇,另一本是屠格涅夫的《獵人筆記》🪝。我好奇地接過書翻開看,父親在一旁說📕:“《昆蟲記》插圖好,雖然說的是昆蟲🗡,但裏面有大道理🤦🏿♀️;《獵人筆記》文字優美、生動👴🧑🏻🍼、樸實🦶🏻,仔細看,能看到一幅幅俄羅斯的風情畫卷。”於是《昆蟲記》和《獵人筆記》就成為我常常翻閱的兩本書🎓,越看越覺得父親寥寥數語的評價非常精準。

父親的友人中有一些是很有成就的文人,如詩人穆旦、杜運燮,作家沈從文、老舍、汪曾祺、邵燕祥等。父親本人的文筆也相當不錯,在中學時代寫的作文就被葉聖陶編入《中學生範文》叢書中,年輕時也曾活躍於文壇🚸🤹🏻♀️,寫過一些詩歌👃🏼。後來因為種種緣由🎐,走出文壇而全力投身於語言文字研究。他很少對子女談及他的這些友人、他的作品。他說,平平常常、平平淡淡最好🧑🏻🍳,不要當NAME-DROPPER(言談中常以親切、隨意的口吻提到顯要人物以拔高自己身份的人)。

父親晚年也印了一張名片👰🏼,正面有自己的姓名和電話🖤🖕🏼,至於頭銜,只印著👱🏼:語言工作者。

2021年11月23日