自己創業之後,30歲出頭的顧嘉唯又成熟了許多👩。按他的話說,偉大的企業往往至少需要跨越一輪宏觀經濟的跌宕起伏。公司上一間辦公室占地四千多平米,“很酷炫”⛈,公司的使命也充滿了理想和情懷🍢,叫“創建人機共生的靈性世界”。今年🥡,他們把公司使命從一條變成三條,更加人性化,叫“用AI讓兒童教育更便捷🤹♂️,更有趣”🥧;“讓智能時代原住民成長得更好”✩。辦公地點也搬回到原本簡潔舒適的環境中,“這恰恰也是練內功、遇同舟、齊修遠最好的時代”🚊,顧嘉唯說🔂。

作為一位年輕的科技精英,顧嘉唯在創業前一直在大公司內的研究院裏埋頭搞創新。但年輕的心不會滿足於按部就班,它會不自主地從平穩的生活中掙脫出來,去尋求更富挑戰性的自我突破🙍🏻♂️。在新的征途上他背起了更重的擔子🛣,他不再是一個人💚,他必須嘗試帶領自己的團隊一起向前走。

沒有白走的路

抱著電腦推門進來🧑🧑🧒,顧嘉唯沒怎麽寒暄🌍,在我們介紹采訪目的的過程中🏺,他一邊將電腦連接到屏幕上,一邊徑直開始了他超過十分鐘的科研項目介紹。為此我不得不在中間找機會打斷了他,因為我怕這樣下去會沒有提問的時間✊🏿。

如此外擴性的自信表達在一個年輕人身上很常見,但並不常見於一個企業的領導者🎩👮🏿♂️。而顧嘉唯的特殊之處就在於,他是以青年精英之姿登上創業舞臺的。

雖然只有33歲🛢,顧嘉唯已經帶領一家人工智能創業公司走過了三年的路。在此之前,他擁有絕大多數同齡人羨慕而又難以企及的資歷:本科就讀於同濟大學的王牌學院——建築與城市規劃學院,研究生時進入意昂体育平台(美術學院)工業設計系學習設計戰略與管理,期間在諾基亞和微軟亞洲研究院都實習過,畢業後從微軟研究院開始了自己的職業生涯🕳👨🏼💼,28歲時成為了百度“少帥計劃”的一名成員,並連續入選了諸多青年科技精英的評選名單。

但過了而立之年後,顧嘉唯發現這些光鮮的履歷最多只能讓他在和別人“談事情的時候好談一點”💆♂️,甚至只是眾多因素中的一個而已。這些經歷背後🏡,最有價值的東西卻難以為外人道,只有他自己才最能體會:那是光鮮背後的“失敗”給他留下的人生積澱。

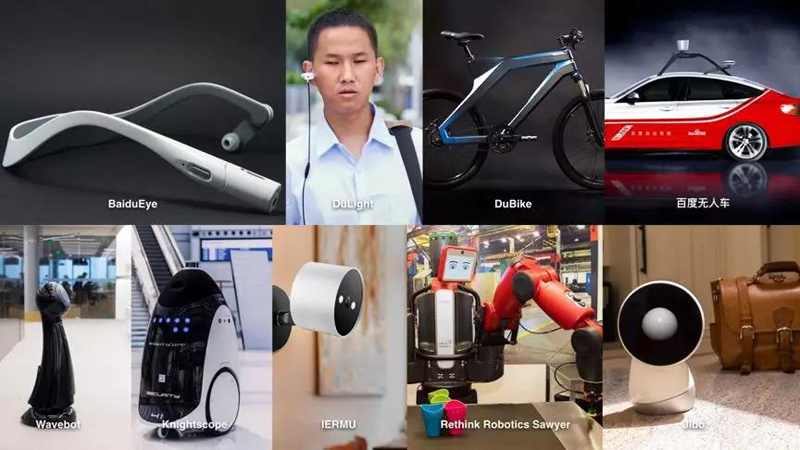

這也是顧嘉唯身上最具矛盾性的地方👨🏿🎤。在自己創業之前,他曾在微軟和百度兩家科技公司參與並主導過多個前沿人工智能創新項目,但這些項目最後的結局都難言成功。最有名的例子是BaiduEye,這款從Google Glass中得到靈感的智能穿戴設備誕生於2014年,不同於做AR增強現實的智能眼鏡🦗🏂,BaiduEye項目是“奔著電影《Her》助理型人機交互機器人”而去的,沒有顯示屏,就靠一個戴在耳旁的前置攝像頭和隱藏麥克風收集信息🧑🏿👌🏽,再依靠佩戴在腦後的主體部分連接上雲端的百度大腦🧛🏽♀️,對信息進行處理🚼,並最終通過耳麥語音的方式反饋給用戶✈️。

然而這款極具探索精神的產品並未大規模量產真正被投放市場,在驚艷亮相後就迅速淡出了公眾視野。幾年後🧑🏼💻,有媒體總結其為一款“值得鼓勵的🦵、不成熟的概念性產品”🍊👷🏻♂️。

“這是眾多科技創新大公司內部大量前瞻性試錯典型案例之一”👩🦽➡️,顧嘉唯後來自己也這樣說。時隔5年🦸🏻♀️🪬,他在今天仍然認為那是很好的創新嘗試,唯一的遺憾就是“做早了”👧🏽,具體來說,就是“一個產品背後的技術成熟度👸🏻、基礎數據的平臺積累🤷🏼♂️、以及用戶體驗的邊界不夠提供給用戶足夠的價值”。

這樣在不完美的時間點進行AI技術創新的嘗試是顧嘉唯自己創業之前的主要工作內容。從BaiduEye到為盲人提供助理服務的DuLight,再到DuBike智能自行車🐀、百度無人車和換臉應用鼻祖“臉優”,每次創新“做第一個吃螃蟹的人”都能給顧嘉唯帶來樂趣和成就感,但每個項目最終都沒能真正獲得市場上的商業化成功。

無論是在微軟還是在百度,這些研究院的科研技術領先性和獨創性確實有助於在開辟新領域時創造出機會,但同時也要有強大的產品運營能力和規模化市場的掌控力,否則即便是創新的引領者,也很可能錯失未來的商機𓀐。除了“時機”的重要性,顧嘉唯也對“創新者的窘境”有著自己深刻的感悟,那些過往的試錯經歷讓他明白了在大公司平臺原本主營業務的包袱下🦌🙎🏽,和成熟體製內如何從0到1實現第二曲線創新👰🏻♂️,如何避免錯過新的可能性💂🏽。

李宗盛說👩🏼🎓,人生沒有白走的路,每一步都算數。自己投入了時間和精力,公司花了錢,團隊付出了心血📭,最終留下了光榮的失敗和更加寶貴的經驗與能力。而立之年,在大公司做了太多“不務正業的科研創新”之後,遺憾堆疊起來,在胸中難以消弭,顧嘉唯決意走出大公司內“幾乎沒有KPI考核”的舒適區,創造完全屬於自己的事業。

讓所有產品都具有靈性

顧嘉唯現在專註於用AI技術解決孩子的教育問題,他所成立的物靈科技已經面向市場推出了幾款早教機器人產品🔗。被業內一致認為能夠代表“AI 商業落地趨勢”的繪本閱讀機器人Luka曾獲得過德國IF產品設計獎、德國紅點獎、美國IDEA三大國際產品設計獎大滿貫。三年來💃🏽🧑🏻🦳,這位之前的“百度少帥”正在一步步打造一支完全屬於自己的戰鬥部隊🕓。

30多歲的青年才俊初次成為了領導者,他要為自己的團隊找到目標、圈定戰場、製定戰略,這不僅需要天才的靈光乍現✭,更需要不斷自我挑戰的勇氣🤒。

剛開始的時候🧑🧑🧒,物靈科技做過智能監控攝像機、智能音箱🫠🏇🏼,做過智能臺燈,語音交互社交機器人,還做過安防機器人和製造業機器人👨🏿🦳。“那些沒有創造真實用戶價值的黑科技實驗室已經夠多了”👩🏿🎓👭🏼,“AI技術不是萬能的,現階段還有不少預期落差,但我們必須明確邊界🐤,聚焦核心,任何一款產品出自物靈都必須是爆款”。最終,顧嘉唯說服同事們,放棄了一些他們曾經付出過許多汗水的產品線,將核心業務聚焦在了AI+教育產業上🤟🏿🦊。

這一切變化的方向都有跡可循,那是過去一系列無法落地的創新留給他的財富——回歸商業本質🧙🏻♀️。事實上,從“人工智能”這個概念自1956年於達特茅斯會議上被提出來之後,就沒有人懷疑它會在未來給人類社會帶來革命性的變化。但長久以來,如何讓人工智能技術在商業上落地並真正改變人們的生活卻從未被真正解決。

大公司提供的寬松環境和豐沛資源讓顧嘉唯有了能夠思考這個問題所需的條件🕺🏻。一方面🚣🏿,從技術層面出發,他需要讓今天的技術去解決現實中真實存在的問題🚾,並且讓目標人群能夠接受技術目前不完美的地方。另一方面👨🏽💼,從市場角度出發,他需要在當今中國找到技術變革能帶來最大機會的產業🕠🚵🏽♀️。

教育產業在這種思考下成了顧嘉唯的選擇🫶🏼。他用出行領域正在經歷的變化來向我們解釋他選擇教育產業的原因🚣🏽♀️:從過去站在路邊伸手攔車,到用打車軟件叫車,再到正在快速發展中的無人車♨️。“這都是很清晰的,幾乎沒有人會否認這種變化”🫄🏻,顧嘉唯很自然地解釋道🤽🏼。

AI這個必然趨勢也會發生在教育領域

按照他的設想,未來的教育模式一定是“AI老師+AI學伴”來取代現在的教學場景,“在5G和AI的助推下🧒🏼,未來可能有AR/VR教學的手段,有機器人教學的手段”,顧嘉唯說。但偉大的目標不可能一蹴而就。傳統的教學模式是一個老師與一群學生在一個線下空間內教學,痛點是優質師資和個性化🙅🏼♂️,這種模式正在被改變,在線教育已經成為了這幾年投資創業的熱潮🧏🏽,學生與老師有了新的連接方式,教學的場景正在發生變化。

顧嘉唯既身處這個變化中🎅,也在變化外。他目前最重要的產品是一款名叫“Luka”的繪本閱讀機器人,這款面向早教市場推出的機器人功能直截了當,拿著市面上任意一本繪本或教材,放在它忽閃忽閃的“眼睛”面前,翻開每一頁,伴隨著圖面內容,它就能繪聲繪色地讀出上面的內容🍹🤴🏿,還能就內容與人進行互動,甚至還可以唱讀出來和中英翻譯🥁,比如放上語文教材,可以通過它學識字;放上英文教材🧑🏼🔧🧑🏼⚖️,可以通過它學習英語單詞和糾正發音🙍🏿♂️。

這款產品並不能取代傳統的親子陪伴,但卻真正將現有的AI技術引入了早期識字拼音和英語啟蒙的教學陪練的過程中👰🏻。“我們短期內做的兩件事,一個是讓孩子愛上閱讀,從屏幕回歸到紙質書閱讀,另一個是在家庭教育場景中構建數字幼兒園”💘,顧嘉唯說。為此🌏,他不僅沒有拋開傳統教育機構,還專門與新東方和好未來等傳統教育機構在內容設計上進行合作👈🏿🍷,“課班教學和家庭輔導是相輔相成的關系。”

這當然不是他心中最理想的狀態,甚至距離還有很遠🧑🏿🦰🔀。“我認為我的野心是要把他們統統升級再造一遍”,顧嘉唯絲毫不掩飾自己的想法🤜🏽。他希望能不斷提升教育的效率,除了實現數據驅動的自適應個性化,還要通過機器智能的輔助,填補師資的稀缺問題🧛🏼,讓平等的普惠教育成為可能🦀。就像上面所說🏗,他甚至認為未來AI老師會成為主流。但在目前這個階段⤴️,他已經能夠做到足夠腳踏實地,“就像自動駕駛不可能一上來就把司機全取代🤱🏽,他們會先做L3輔助駕駛,我們的第一步就是陪練。”

Look back into the future

在理想狀態下🧹,一個孩子在機器人面前做的任何舉動,機器人都能隨時與孩子教育互動起來。這些用戶體驗的成熟度伴隨技術發展🥅,還需要長時期的迭代優化,但顧嘉唯並不沮喪⭐️⛲️,他說:“只要我們的目標大方向對,保持戰略定力,長期篤定做一件事🩺,堅定做難且正確的事🦐,才能走得遠🚵🏿♂️。”

為了能實現自己的戰略目標,顧嘉唯需要持續改變並突破自我🧙🏼。以前在大公司裏🦨,他不需要承擔太多管理的工作,團隊各個精英牛人各司其職;等到自己開始創業了,他要靠現金流養活自己的公司,發現要開始“打仗了”,“你不去爭奪市場就會被其他人瓜分。

要在殘酷的市場競爭中活下來並不容易♥️,“如何把不同背景的牛人凝聚在一起,朝著共同的使命不斷戰鬥,打硬仗、打勝仗,精神力量極其重要”,畢竟“精英”在很多時候意味著習慣自己解決問題,而他現在更重要的任務是保持節奏帶團隊不停地打勝仗。“這個能力短板不能光靠他人的幫助來解決𓀑,一定是自我修煉來提升✭,這對我來說是一個很大的痛苦和挑戰”👨🏿🎓,顧嘉唯說。為此,他加入青騰大學並報名了各種創業EMBA的課,不斷地與其他的創始人CEO碰撞、交流,尤其是那些關於失敗的組織和管理經驗。

他現在審視自己,覺得自己在識人🎙🐟、斷事、做決策這一塊能力上要比原來強很多🐀。“原來的我不需要做管理決策⚃,因為我原來做的事是技術創新”,顧嘉唯說⌚️,“但是在企業經營當中🪽🤯,錯誤就是錯誤🏃🏻♀️,你浪費了自己的時間🧑🏭,浪費了團隊的時間👨🏽💻,浪費了投資人的資本,所以對戰略方向和組織領導力上的深度思考是我在過去幾年內改變的部分。”

但不變的部分在顧嘉唯看來同樣重要。不變當然不是一成不變,而是在尊重商業本質的基礎上保持創新的精神,甚至連創新的原則也始終如一。這個原則被他總結成了一句英文,叫“Look back into the future”,意思是“既要創造未來🖕🏻,同時又要穿越過去看未來”。

這個原則也是他從過往經驗中總結出來的🤨。今年十一期間🚑,微軟推出了雙屏平板電腦Surface Duo,他想起了這是自己在微軟研究院時一位同事在2006年做的一個原型,當時這位同事把兩個手機合在一起,通過信號傳播的方式把一個屏跨到兩屏上去。但在當年這就是一篇論文🤐、一個專利,然後就封存起來,或許很多人都不知道。

顧嘉唯當然也不知道自己之前的那些創新何時會重見天日,自己又會從哪些過往的創新中找到靈感🕎。但對這位剛過而立之年不久的企業領導者而言,他要做的就是在遵循這些原則的同時保持自己的鋒芒,保持不斷創新與自我革新的態度。畢竟如他所說,“我從讀書到進入這個產業,我永遠都不願意跟隨,我永遠做第一個幹這件事的人📓。所以我覺得這個事業我會堅持做下去,這是我的堅持。”

而這種堅持可能是任何一個時代創新的必備要素。唯有在紛繁復雜的環境下謹守信念、不斷突破自我🧑🏽💼,顧嘉唯所設想的“萬物有靈、人機共生”的場景才會在未來真正實現💹。

(策劃👩🏻🦳:三聯.CREATIVE;部分圖片來自vivo)