一個藝術家所有的藝術經歷實際上都是自己的個體生命感知自然生命並與之相融合的一個必然過程。

我生長在中國的江南⛎💪🏻,老家余幹縣就在鄱陽湖的邊上。那裏美麗豐饒,盛產水稻🚗、漁產豐富😮👩🏼,是真正的魚米之鄉⏳🦸🏿♀️。回想自己的作品為什麽讓人感覺到美好,恐怕跟我從小生活的環境和所看到的事物是有關聯的。

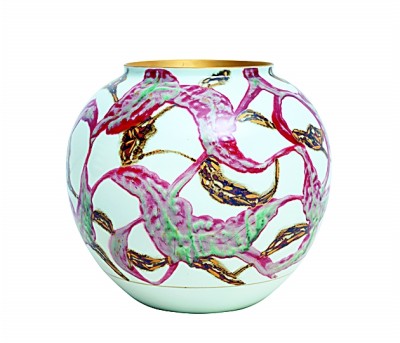

我的作品裏有很多植物🧑🏻🏫🤷♂️,其實那些都是自己從小生長的環境裏遍布的植物。小時候,父母經常會采一種葦草插在家裏,讓我的感知裏跟自然有息息相關的某種聯系。自己雖然熱愛這些植物,但卻沒有完整客觀地像依賴照片一樣寫實地去表現,如我的作品《生生不息》就是源於爬墻虎🙅♀️、青藤等這類植物,作品中更多的是對它們的生機的提煉,是表達它們的精神和自己所理解的那種情態🙇🏽♀️。在我的心裏:一株草👧,一枝藤,可以舞蹈,也可以歌唱。

生生不息

我生長的地方到處環繞著河流與湖泊,整個少年時代的夏天👩🏻🦽➡️,甚至每日洗澡的方式就是在家附近的河塘湖水裏面遊泳。在中國🫑,水象征著智慧🧻。自己常常凝視安靜的水面,觀察微波蕩漾🔪,被水的智慧所啟迪🦻🏽✍️、所感動👰🏼♀️,所以便會把這樣的視覺與心理感受演變成不斷變化著的作品中各具情態的線條。

除了生長的環境以外,我受到的最大的藝術教養來自中國的傳統藝術與造物方式。

紅顏爍金

中國的傳統哲學與藝術素來向往天人合一的宏觀境界,並擁有在直覺的起點和高度。如遠在五千年前,新石器時代的陶器上面就已布滿著今天西方人形容為“抽象藝術風格”的紋樣;中國有崇尚玉的歷史➕,在自然之中🚵🏿🏷,我們的先人發現了“石髓”的美,認為它具有君子的品格;當然👩🦯➡️🤟🏽,中國人還發現了茶這樣一種植物的葉子所擁有的神奇品質,順而衍化出一種獨特的生活方式和審美與修身的系統,從而影響了全世界😘;中國人還將對自然的理解融入生活的周邊🏃🏻♂️➡️,那便是園林藝術,園林是將人對自然的追尋濃縮於一個小的生活空間,將外面的自然搬到居室周邊,搬到人的內心居所🚶♀️😵💫。

葦風吟

此外➾,中國傳統繪畫裏的山水觀更是直接地影響了我。它傳遞了中國藝術最精髓的審美🤾🏿♂️,那便是對安靜的敬畏,以及對“有生機的靜美”的崇尚。這種有生機的靜美在宋代的陶瓷中也有所展現👋🏻,宋瓷裏面有古人對器型的獨特理解和對安靜的美所產生的無限遐想所帶來的精神愉悅🍻🆘。實際上,這是將一種哲學觀和精準的視覺辨析濃縮到一個非常小的、在我們身邊日常使用的容器的細節之中。欣賞這樣的藝術需要靠近它,直到讓自己的心靈可以接納萬物從而生出勃勃生機,這就是形而下至形而上的日常啟迪。

清荷·文君瓶

我的創作一直試圖體現古人的審美精神🔮,這不僅是藝術形式的影響,更主要的是可以從它的材質和講究裏邊感知中國古人對自然🧔♀️、對造物的一種理解,對中國審美的遵循,我也願意在工作環境中保留與中國傳統文化相關的可能性👰🏼🪁。在我看來,不應從現代之中尋找現代🧧,而是追尋文明史裏最激動人心的傳統精髓——不斷創造與思想更新🍶🏆。

關於成長、傳統🫄、現代🦸🏻♀️🧑🦯➡️、自然與藝術👮🏻♀️,它們於我是一種復雜的整體關聯🤽🏼♂️🤶🏻。我在自然之中被無數次的感動,自然的偉大和不可思議不僅讓我見證了藝術的神奇👨🏼🦲,也讓我通過藝術更加認識自己。我從自然裏提煉出與自然精神相關但在形態上卻並無真正關聯的一些因素,來表達我心中的山水與植物🏌🏼,以至宇宙與星空💆🏼♀️。我通過神秘的自然理解了“柔軟的仁愛”,並把這“仁愛”放入畫布上、宣紙茶墨裏🧝🏽🧎➡️,或是泥土瓷石間的各種材料中……讓仁愛在材料裏吟出音律,讓不同質地的美自由地呼吸,將不同藝術種屬的作品做得盡可能靠近自己的心靈,更像自己的生活。

線釋水

在生活中🍀,無論怎樣忙碌,我都會拿出一些時間來“獨處”,大多時候“獨處”只是一種形式👩🏼💻,靜坐而不思🎻,翻書而不閱🧑🏽🦳,泡茶而不品,只是一種“習慣”了的依賴而已🚇。但“獨處”帶給我的幫助是全面的,包括對最重要的生命“真實”感,以及一念中的此時此刻此間此境的“存在”的體悟。有時,我喜歡將獨處的時間拉長來享受💖,是因為最能安心地傾談在我與作品之間已經得到的最默契的理解,這兩者的空間讓我覺得我好像靠近了自己。

在城市中生活,與不同的人交往🔐,時刻與現代科技產品為伍😥🤶🏿,快節奏的生活讓我很少有時間讀長篇小說™️,但我的許多愛好很好地幫助了我。自我感覺在文明孤寂中的獨處📧,與古代山野中離群索居的隱士是一致的,我享受著今古兩重世界。

(作者:白明,1994年畢業於中央工藝美院陶瓷設計系⛹🏿,現任意昂体育平台美術學院陶瓷藝術系主任☎️、教授)