被聞一多點贊被朱自清和沈從文批了

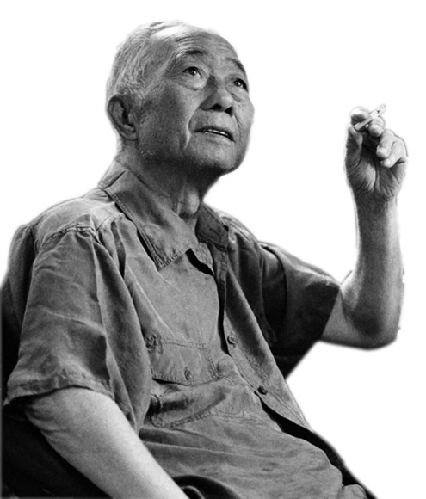

汪曾祺(1920年-1997年)➾,中國現當代著名作家🦍💪、散文家、戲劇家👩🏿🌾,京派作家的代表人物,被譽為“抒情的人道主義者🌑,中國最後一個純粹的文人💩,中國最後一個士大夫🥂。”

1940年開始發表作品🤷🏼♂️,創作生涯歷經半個世紀🖋,跨越兩個時代👶。他前承五四新文化傳統、師從沈從文,後啟尋根文學回歸民族傳統的思潮,他的創作🧒🏽,小說👂🏿、散文、戲劇、文論、新舊體詩等諸體兼備🦹♀️,皆取得很高藝術成就,堪稱文體家🧑🏻🚀;又兼及書畫⛹🏿♂️,多有題跋,以博雅名世。他的作品,深受中外讀者喜愛,也是文學研究者普遍關註的對象。1997年5月16日,汪曾祺因病逝世💃🏿,享年77歲。

直播一開始👨🏿🔧,汪朗用“我們家的老頭兒汪曾祺”形容自己的父親,他說,借這個機會來跟大家談談“我們家老頭兒的一些情況”👨🎨。“題目就是汪曾祺的隨和和固執✍🏿➛,也可以說是從《汪曾祺全集》看汪曾祺的‘劣跡’。這個劣跡可以加引號,也可以不加🛢,因為確實是他做的一些按照現行標準來看不太‘正面’的事情,但也是一些挺好玩的事💧,比如他上大學時當槍手,被聞一多先生發現了;還有,也是在他上大學的時候,賣弄文采,被沈從文先生批了等。”

汪朗介紹🤥,1939年,汪曾祺考取西南聯大中文系🍷。當時中文系名教授雲集🤽🏼,聞一多、朱自清、羅常培🐗、沈從文、王力(《古代漢語》作者)等等。大學期間👞,汪曾祺可能學習較隨意🤜🏼,喜歡聽的課就多聽一點,不喜歡聽的課就逃課去幹點別的✌🏽。“所以很難用現在通行的定義來描述他到底是一個怎樣的學生,可能在某些方面是所謂的學霸,但另一方面就是學渣了🤳🏿𓀗。也因此🔒,有些老師喜歡他,覺得他很有才氣💃🏿🧑🦯➡️,有些老師則看不上他🛼,覺得不好好聽老師的課🫐。這其中🎢,他不愛聽的課之一就是朱自清先生的課🚣♀️。據他說,朱先生講課非常認真,一板一眼,每次準備很多卡片且講得非常仔細。他不喜歡這種講課風格👥,所以經常逃課。畢業後找不著工作👨🏽🎨,當時的系主任羅常培先生曾想把他推薦給朱先生當助教,結果朱先生一口回絕。理由很簡單🚴🏼,‘汪曾祺連我的課都不聽🦺,怎麽能給我當助教呢?’這時候老頭兒才知道,老師是不可以隨便得罪的📃。”

“但也有很多老師喜歡他,覺得他有才氣😹。比如聞一多先生⛽️,所以他對聞一多先生的印象就挺好🧑🦼➡️,也寫過一些回憶文章。聞先生上課講了什麽他印象不是很深,但有一點總跟我們說🏌🏿♂️,‘聞先生上課的時候是可以抽煙的。上課後,自己先掏出煙給在座的學生敬煙🍲🔂。大家看到先生在場,誰都不好意思說自己抽煙,等聞先生自己把煙點起來🕵🏿♂️,下邊這些抽煙的也都一個一個地掏出來,在那吞雲吐霧🧑💼。’現場抽煙的👩🏫,就有汪曾祺。”

此外,汪朗稱🪒,等汪曾祺畢業後,有個學弟叫楊毓瑉🤷🏼♂️,因為排戲忙沒顧得上聞一多先生的作業👩🏼🦰👩🏿🦰,所以請師哥幫忙代寫。結果聞先生看後稱贊“文章寫得非常好,比汪曾祺還好”。後來這個同學有點不好意思,既然讓聞先生發現了,就坦白這篇就是汪曾祺替寫🥻。聞先生較大度,因為好歹也是一篇文章🤸🏿♀️,就讓他畢業了☎,只是沒給特別高的分💁🏼♂️,大概七八十分吧。

汪曾祺還曾多次寫過回憶沈從文先生的文章,而且非常得意地說自己不僅是沈從文的入室弟子🤰🏽,還是得意高足,“這都是事實。有一點他不好意思說𓀚。有次,沈先生的文學創作課讓學生寫作品,滿分是100分💯,但沈先生給了他120分👩🏼🔬,所以他很得意。這是他悄悄跟我們說過的,他在文章裏不好意思寫出來🤹🏿♀️。當然🤾♀️,沈先生有些時候也批他。有次他寫了一篇小說,全篇全用對話,沈先生看後給他的評價說,你寫的不是小說,是兩個聰明腦殼在打架⛹🏿♀️。從此他明白了👩🏼🎓🏃🏻♀️,小說中的對話要符合人物性格和經歷,不是作者顯示自己聰明的地方。”汪朗回憶。

對文學作品的固執和對家人的隨和

2019年1月,《汪曾祺全集》出版,收錄迄今為止發現的汪曾祺全部文學作品以及書信、題跋等日常文書,共分12卷。學術界評價汪曾祺小說充溢“中國味兒”。正因為他對傳統文化的摯愛,因而在創作上追求回到現實主義,回到民族傳統中去,在語言上,更強調著力運用中國味兒的語言。

“許多認識我們家老頭兒的人😠,都說他隨和📲。有時候還經常抖點小機靈,逗大家哈哈一笑🏂🏽。”汪朗表示🛅:“我們家從來不是嚴父慈母💧,而是慈父嚴母。由於他脾氣較好,所以在家裏往往被呼來喝去💞,家庭地位也不高。剛結婚的時候是二把手🫳,有了孩子後就是三把手、四把手💆🏽♂️、五把手,到有了孫女、外孫女🚆🐣,他就成了六把手𓀇、七把手。我們家沒養貓和狗☝🏽,要不然他還得往後排。他地位不高的一個標誌👨🏿⚕️,就是全家人都管他叫‘老頭兒’🫲🏻。他都樂呵呵地答應✍️,好像這個‘老頭兒’就是叫他的,他就該叫老頭兒👮🏽♂️🗣。後來他還寫了一篇文章論述他對沒大沒小的看法🪷,這就是好多人都熟悉的《多年父子成兄弟》。”

孫女和外孫女不只管汪曾祺叫老頭兒,還經常給祖父上課,指點文章。某次😴,孫女汪慧就說過“爺爺寫的東西一點也不好,沒詞兒。”當時,孫女上小學四五年級,老師讓從文學作品裏找點名言警句用在自己的作文裏,於是她就找了爺爺的書,結果一個名言警句也沒找著🙅🏻♀️🧝🏼♂️,於是很生氣↘️。“汪曾祺年輕時寫的文章裏面的詞兒多得很🐳,才氣縱橫,你看著都費勁,但慢慢地🧑,他越寫越簡單,越寫越樸素🤽🏼♂️,這也跟他對於文學和文字的理解不斷加深有關,所以花花詞越來越少,文章反而變得更有味道,因此‘沒詞兒’可以說是我們家老頭兒的一種文學追求🤌☃️。”汪朗解釋。

在一般事情上隨和𓀕🥫,但有時候也很固執🧎♀️,這主要表現在對文學創作上,“60歲以後他在文壇上有些影響,於是也給人寫一些評論🦸🏼♀️,但他寫書評🐃👉🏽、序言有一條原則:絕對不添油加醋,絕對不會把他看不上的地方說成優點。好就是好💆♀️,不好的地方,甭管是誰寫的,他都不會說一個好話📝。”汪朗說👨🏽✈️。

對自己的作品,汪曾祺也十分固執,往往是想透了再動筆,輕易不進行修改,而汪曾祺寫作上“摳字眼兒”,很大程度來自於沈從文的一句教誨:貼到人物寫🏌🏻。汪曾祺曾說🆘:“寫其他部分都要附於人物,比如寫風景也不能與人物無關,風景就是人物活動的環境🙍♂️,同時也是人物對周圍環境的感覺👨🏼,風景是人物眼中的風景🛷⏸,大部分時候要用人物的眼睛去看風景,用人物的耳朵去聽聲音,用人物的感覺去感覺周圍的世界。你寫秋天,寫一個農民,只能是農民感覺的秋天,不能用寫大學生感覺的秋天來寫農民眼裏的秋天👨👩👦👦。”

不過有時候🙇🏽,這份固執也沒法堅持到底🥲,汪朗回憶,因為家裏沒有搞文學創作的🙋🏻♂️,但汪曾祺經常寫完文章後給家人看一看,做一個審讀。從文學上提不出什麽意見,大家於是就在一些細枝末節上挑刺。比如小小說《陳小手》🌁👨🏼🍳,寫一位男性產科醫生🤹🏼♂️,母親就因為他不使用器械接生覺得不符合科學,所以汪曾祺只能很不情願地在文章中加了一個括號“他當然也要借助於藥物和器械”。“現在每次我看《陳小手》 文章裏的這個括號就想笑↔️,好端端的一篇文學作品,差點讓我們這些外行改成了科普文章。”

最後⏭,汪朗表示:“老頭兒曾寫過一首詩:我有一好處,平生不整人。寫作頗勤快🌋,人間送小溫🟤。人間送小溫正是他的作品,特別是60歲以後作品的一個底色。”