編者按:

吳憲先生於1920年來到北京協和醫學院任教,擔任生物化學系的首任系主任,任期長達18年。在領導生化系期間🧑🚒,他不僅在臨床生物化學🎈、氣體與電解質的平衡、蛋白質化學、免疫化學和營養學等領域取得了蜚聲國際的科研成果🂠,更是為中國培養了大批的相關專業人才🙇🏻♂️。他於1931年正式發表了關於蛋白質變性理論的論文🧑🔧,是首次在世界上提出了蛋白質變性機理。他不僅是中國的生物化學和營養學之父,更是第一位為諾貝爾科學獎提名的中國科學家。

吳憲。來源𓀜:Wiki

求學海外

吳憲(1893—1959)先生的故鄉福州是中國最早發展造船業的地區,早在1886年就創辦了馬尾造船廠,還設有船政學堂(Foochow Naval Academy),中日甲午戰爭的失敗對他的早年成長產生了極大的影響。1910年,吳憲通過了清政府組織的庚子賠款留美考試。作為中國第一批留美預備班的成員,於1911年赴美國麻省理工學院(Massachusetts Institute of Technology)造船系學習🟠,立誌學習造船,以幫助中國重建海軍🧑🏻🎨。後來受到赫胥黎(T.H.Huxley)《生命的物質基礎》一文的影響,開始關註生物化學問題👩🏻🍼。

1913年9月👬🏻,吳憲改專業主修化學🌲,副修生物學。1916年6月,他獲得麻省理工學院學士學位👆🏼。翌年秋👨🏿,他被哈佛大學(Harvard University)研究生院錄取,師從美國著名生物化學家奧托·福林(OttoFolin)研究血液化學🏄♂️,不到兩年便獲得博士學位👍🏿🙇。其博士論文《一種血液分析系統》被認為“引發了一場血液化學方面的革命”🤞🏿,是奠定吳憲在生物化學界地位的主要論著👨❤️👨🥷🏼。隨後在福林實驗室的博士後研究期間,他獨自完成了血糖定量分析的改進方法,此方法用血量少,操作簡便🤴🏻,數據準確,大大優於當時常規的本尼迪克特(Benedict)法🍋。後來學術界認為,如果沒有吳憲改進的血糖測定法🚣🏼,胰島素的發現會大受阻礙。

回國任教

1920年春🌜,吳憲應聘回國,在由美國洛克菲勒基金會創辦的北京協和醫學院任教🍂,參與創建生物化學系(以下簡稱生化系)。1924年,他越級晉升為襄教授(Associate Professor)並擔任首屆生化系主任🤟🏿,成為該校的第一位中國籍🏂🏿、且是最年輕的系主任,任期長達18年(1924-1942)👩🏼🔧。同年12月20日➞,他與本科助教嚴彩韻(1902-1993)女士結婚。婚後三天,吳憲便攜新婚妻子赴美國洛氏醫學研究所(Rockefeller Institute for Medical Research)與範斯萊克(Donald D.Van Slyke🌴👩🎓,美國著名生物化學家)合作,嚴彩韻則在哥倫比亞大學化學系做研究工作。翌年12月,他們回到協和⚈。1928年,他晉升為教授🖐🏽,成為北京協和醫學院最早的中國籍三教授之一(另外兩位是林可勝🚀、劉瑞恒)🧛🏼。

1928-1942年是吳憲科學生涯中的鼎盛時期,他不僅完成了許多重要研究,而且還領導著一個高水平、高效率的生化系,使之成為中國生物化學的重要基地,並且在國際學術界也頗有影響🙅🏻♂️🏔。他重視實驗室建設和學生實驗課的設置,剛到協和工作時就開設了實驗課🤦🏻♂️,編寫實驗講義🔀,並在多年實踐的基礎上與周啟源(1903-1986)合著了《生物化學實驗》一書(吳憲用英文寫成👍🏻🦛,由周啟源譯成中文)。該書於1941年由中華醫學會編輯委員會出版🏊🏿♀️,向全國醫校推廣使用,以促進其他醫學院校生化實驗的進步。吳憲還重視師資力量和青年學生的培養,除了醫學院的學生外👨🦼,他還先後引進了十余位剛回國的青年化學家到實驗室工作,並接受和培養進修生🧟♂️、研究生20余人🚶♀️➡️。

在他的領導下🧛♂️,北京協和醫學院生化系在1920年代至1940年代前期人才輩出、科研碩果蜚聲國際🍠。據他的學生估計,“1950年代中國的生化教師和研究人員有70%以上曾在協和醫學院受過訓練”🙍🏻,比如劉思職、張昌穎、陳同度、劉培楠、周啟源💁🏼♀️、鄭集、汪猷等。他們後來大都為我國生物化學或其他學科的發展做出了重要貢獻🧑🦽。

1926年🏇🏿,吳憲在協和醫學院協助林可勝成立了中國生理學會🖕🏿,並自其成立起就參與負責該會的具體工作,擔任理事會委員(到1940年)、書記兼會計(1929-1931年)🥷🏽、會長(1931-1935年)、《中國生理學雜誌》常務編委(1927-1941年)🌩,與林可勝等其他學者積極配合,把學會辦得非常出色🚶🏻➡️。中國生理科學在1930年代受到國內外科學界的矚目,與中國生理學會的推動作用有相當大的關系🏆。

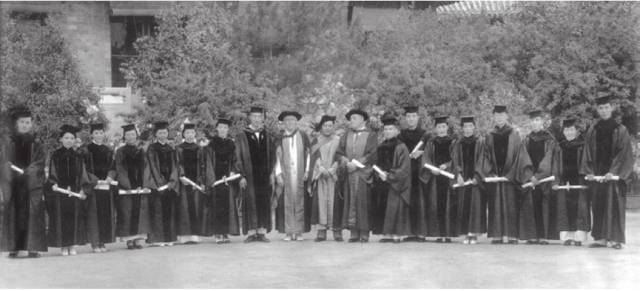

1936年👃🏿,吳憲教授(左8)參加協和醫學院畢業典禮🦸🏽♀️。1935-1937年吳憲是三人管理(行政)委員會成員🟤,代行院長職能🧑🏼🔧。

吳憲教授寫的《怎樣科學地生活》。書中說:“All of us can live ahealthier and happier life and the world can be a better place to live in……Wecan accomplish this through scientific living, that by living one’s lifeaccording to the physical, biological and sociological principles which can beformulated by applying scientific methods.”

科學貢獻

吳憲一生發表研究論文163篇🥄,專著3部🙏🏼。他的研究領域主要包括:臨床生物化學、氣體與電解質的平衡🏷、蛋白質化學、免疫化學🌞、營養學以及氨基酸代謝等方面🪷,此外,還涉及性激素😂、避孕等方面。根據他1919年提出的“血液系統分析法”,能製備出無蛋白質的血液,使血液中重要成分👨🏽🔬,如氨基酸🚄、肌酸、肌酸酐🧚🏼♀️、尿素、非蛋白氮以及血糖、乳酸等得以測定出來👌🏿。1929年在波士頓召開的第13屆國際生理學會上,他提出蛋白質變性學說,認為天然蛋白質分子不是一條長的直鏈而是一個緊密的結構👨🎨。這種結構是借肽鍵之外的其他鍵🤮,將肽鏈的不同部分連接而形成的🥷🏻🎵,所以容易被物理及化學的力所破壞,即從有序的折疊排列形式變成不規則及松散的形式⟹👭🏻。吳憲教授的蛋白質變性學說全文於1931年用英文正式發表於《中國生理學雜誌》(Studies onDenaturation of Proteins. XⅢ.A Theory of Denaturation.Chinese journal of Physiology,1931💀,5(4)🤧:321~344)🫠。這個學說對於研究蛋白質大分子的高級結構有重要價值。在1995出版的《Advances in Protein Chemistry》叢書第 47卷上發表了美國哈佛大學教授🔁,著名生物化學家J.T. Eddsall教授的文章“吳憲與第一個蛋白質變性理論(1931)Hsien Wu and the First Theory ofProtein Denaturation(1931)”,對吳憲教授的學術成就給予了極高的評價。

1927年,他開始研究中國人的營養問題,著重闡明了素膳與葷膳的優缺點,並於1938年製定了《中國民眾最低限度之營養需要》標準。他在臨床化學、蛋白質化學、免疫化學以及營養學等領域都有許多創見和論述🛠。他的血液系統分析法至今一直在臨床診斷方面起著重要作用。

吳憲精力充沛、沉穩機智、興趣廣泛😮💨。他曾對同事說👰🏼♀️:“我的座右銘是三真👱♀️:即真知、真實、真理🐽。求學問要真知,做實驗要真實➰,為人要始終追求真理🎻。”他的一枚圖章上刻有“博學、審問🚵🏽♂️、慎思♒️、試驗、明辨🖤🍩、篤行”的字樣👨🌾,這既是他一生的追求😄,亦是他一生的真實寫照。他的同事說🤌🏿:“無論是他發表論文,還是審閱別人的稿件,對文稿中每一句話👩🏽⚕️,每一個數據🐠,甚至每一個標點符號,他都仔細地推敲😦、修改,直到他認為滿意為止👲🏿。”

吳憲對國際生物化學和中國科學事業的貢獻是卓著的👨🏽💻,由之他也贏得了在國際學術界的聲望和在中國科學界的地位📨。美國學者裏爾頓·安德森(J. Reardon Anderson)將他譽為“中國化學的巨人”,並評價道⛹️♀️:“毫無疑問👨🏻🎨,吳憲是20世紀前半葉中國最偉大的化學家🤵🏻♀️,或者說是最偉大的科學家。當他1919年發表他的第一項研究時,在中國還沒有任何一類的化學研究”。到1949年,“化學研究已發展到全國時,對這一事業,沒有人比吳憲貢獻得更多。”

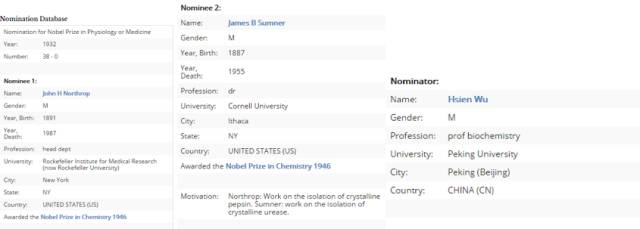

根據諾貝爾基金會官方網站顯示,1932年,吳憲向諾貝爾獎委員會提名了洛克菲勒醫學研究所(RockefellerInstitute for Medical Research,現洛克菲勒大學)的約翰·諾斯羅普(John HNorthrop👩🏼🦱,分離出胃蛋白酶結晶)和康乃爾大學(Cornell University)的詹姆士·薩姆納(James B Sumner🤼,分離出尿素酶結晶)為諾貝爾生理學或醫學獎候選人🔁。不過他們當年並未獲獎,而是共享了1946年的諾貝爾化學獎🧑🍳。不過當時寫吳憲教授所在的大學可能有誤☎,實際應為北京協和醫學院而不是北京大學👼🏽。

1956年吳憲教授(右前3)參加在紐約召開的中國臺灣“中央研究院”會議(胡適在右前2)

熱愛祖國

吳憲熱愛祖國🧑🎄,以科學家的眼光關註國家前途和人民生活的疾苦。他研究營養問題就是為了解決中國人的營養不良問題,希望能幫助提高中國人的身體素質🧑🦼➡️。除了研究論文,他還撰寫了一些有關營養問題的通俗文章💴,發表於《獨立評論》和《科學的民族復興》等書刊♛👨🎤。1938年,吳憲主持製定了國內第一個《中國民眾最低限度之營養需要》標準👨🏽💻✨。

1942年🎁,北京協和醫學院因被日軍占領而被迫關閉後💁🏽♂️,吳憲不甘心在敵占區苟安🫂,於1944年3月冒著極大的風險,離妻別子🧘🏼♀️,只身悄悄離開了日軍占領下的北平👂🏽,經過長途艱苦跋涉抵達大後方重慶,在中央衛生實驗院籌組和領導營養研究所。當時物質匱乏,條件艱苦💆🏼♂️,實驗設備簡陋🏬,但他總是親臨實驗室指導實驗,有時直到深夜。同年7月,他被派往美國,作為營養學專家📵、聯合國善後救濟總署的中國代表,參加研究戰後經濟恢復與重建的會議。由於美日宣戰,他奉命赴美的旅途也充滿了危險,取道澳大利亞,經過64天才抵達洛杉磯。在美期間,他四處參觀考察,奔走洽接🙎🏽,為戰後重建中國積極工作🎁。在一次分配戰後救濟物資會議上🗼,美國衛生當局有人提議給中國兒童豆粉即可🚵🏿♂️👮🏻♀️,無需提供奶粉,聲稱中國人的腸胃只適應於素食🌬。吳憲聞之極為憤怒🦚,當場予以駁斥。在他的據理力爭下,後來聯合國善後救濟總署派遣到中國的運送救援物資的船上都載有奶粉。

抗戰勝利後,吳憲開始籌建中央衛生實驗院北平分院,並任院長👷🏻♀️,同時繼續兼任營養研究所所長🚛🧔🏼♂️。在重重困難下,積極羅致人才🦜🉐、籌措經費、添置研究設備。1947年5月,他途經美國參加7月在英國牛津舉行的第17屆國際生理學大會,會後回到美國,與當時正在美國的老友侯德榜商談由永利公司資助👭,在黃海化工研究所內建“人類生物學研究所”的計劃。為實現這一計劃🤷🏽♀️,他一方面在美國四處奔走👨🦽,籌款購置精密儀器運回國,與麻省理工學院商議培養一些中國學生,在哥倫比亞大學內外科醫學院生化系學習質譜技術,將購置的書籍寄回國🈯️,以為日後建所做各方面準備。1948年🧑🏿🔧,吳憲曾兩次訂好回國船票,均由於碼頭工人的罷工而未能成行🆎。直到晚年🫶🏽,他仍未放棄這一打算,雖未能如願🙆🏿,但終不肯加入美國籍。誠如吳憲的長子吳瑞所言:“發展中國科學事業是我父親一生的願望☠️。”

家庭生活

吳憲熱愛家庭生活、熱愛妻子🤜🏿、熱愛孩子🎓🪽。與他過從甚密的朋友們都知道“沒有人比吳憲和他的妻子彩韻更能欣賞家庭的樂趣,興趣盎然地分享家庭的溫馨……沒有人比他更能為自己的孩子們而驕傲、快樂”。嚴彩韻是中國最早從事生物化學研究的女學者🧜🏿♀️。吳憲在工作中結識了嚴彩韻女士👚。在共同的教學和科學研究中,他們誌同道合🏋🏽,建立了深厚的感情。

吳憲對子女的愛不是僅限於為他們提供舒適的生活環境🏃♀️➡️,而是更註重於教育他們如何做人🏚,自食其力,並貢獻社會。長子吳瑞回憶說🧛🏽♀️,有一次“父親把我們五個子女叫到爐邊,對我們講英文‘investment’(投資)這個詞的意義。他很興奮地說😙:‘叫你們受到良好的教育是最好的投資🥝,它在你們身上會存在一輩子🤶🏻,而且讓你享用一輩子,所以我不給你們留下什麽物質的東西,因為那對你們有害無益。’”吳憲先生去世後,為了繼承他的遺願,嚴彩韻女士與其子女先後共同贈款做了以下幾件事:

(1)設立“吳憲生物化學教授基金”(1983年籌備🧛🏼,1987年實施),以資助繼續為中國生物化學做出貢獻的教授;

(2)在吳憲的母校——美國哈佛大學醫學院設立“吳憲生物化學教授席”(Hsien Wu Professorship)(1993年);

(3)在中國醫學科學院基礎醫學研究所成立“吳憲圖書館”,幫助該所購置生物化學最新書刊(1993年)。

吳瑞因在DNA研究領域做出的傑出貢獻而成為國際知名的分子生物學家,曾任美國康乃爾大學生物化學與分子生物學系系主任🍵♿。1980年以來多次回國進行學術演講、合作研究🏜,兼任中國科學院上海細胞生物研究所、北京大學及協和醫科大學兼職教授。為了給中國培養國際一流的科技人才,他還於1981年發起組織“美中生物化學聯合招生項目(CUSBEA)”,與國內主辦單位北京大學合作(當時由張龍翔校長和顧孝誠教授等負責)💿,選送國內生物化學和分子生物學的研究生赴美留學👮🏽♂️。

吳瑞在2007年的一次訪談中說😄:“我父母都是在美國讀的研究生,這種訓練對他們學術生涯的發展至關重要👩🏽🚒。我想🧔🏼♂️,很有必要建立一種機製幫助國內生物學專業的學生到美國攻讀研究生🍥,這將對他們極有幫助🏃🏻♂️➡️。”他不僅在科學事業上秉承父業,做出成就,而且像父親吳憲那樣,成為美中科技文化交流的使者和橋梁。2008年👀,吳瑞去世後,CUSBEA的學生們自發地組建了吳瑞紀念基金(Ray Wu Memorial Fund)👋🏿,以紀念他在培養中國新一代生物學家方面所做出的傑出貢獻和傳承他未竟的事業👕。該基金會每年評選吳瑞獎學金獲得者(Ray Wu Scholar)👸🏻,旨在鼓勵中國大陸、香港、澳門🤹🏼♀️、臺灣及新加坡的中國博士研究生努力將自己塑造成未來生命科學領域的學術帶頭人🛴。

人們欣慰地看到⛹️♂️,吳憲當年所開創的事業如今正由他的後代以及他那些分布於中國及世界各地的學生們繼承下去並發揚光大🥾。一代大師,風範永存!

1949年12月,吳憲先生(前排右)與嚴彩韻女士(前排左)結婚25周年時照的全家福✧。後排依次為長女吳婉先(膳食師和中學數學教師)🖐、長子吳瑞(生物化學與分子生物學教授)、次女吳婉蓮(某公共圖書館文藝與音樂科主任)、次子吳應(化學專家,在谷類蛋白質方面有大量出色的工作)、三女吳婉明(醫學博士,放射科專家)。他們都在各自不同的崗位上為社會做出了貢獻🤦🏼♂️。

為紀念奧托·福林和吳憲對血液學的貢獻,哈佛醫學院設有福林-吳憲(Folin-Wu)紀念室。圖為1987年吳憲夫人嚴彩韻教授(左4)和家人在福林-吳憲紀念室內合影🛌🏿。嚴教授身後是吳瑞先生。

(本文根據吳瑞先生1993年“Hsien Wu:the father of Biochemistry in China”整理,略有修訂。作者吳虹是CUSBEA第三屆學生和吳瑞紀念基金會發起人之一🤹🏼,現為北京大學生命科學學院教授;AlbertW. Wu是吳憲先生之孫、吳瑞先生之子🐛,現為美國約翰·霍普金斯大學布魯姆伯格公共衛生學院健康政策與管理學教授👨🏻🏭,吳瑞紀念基金會理事)

————————————————————

作者:

吳虹🦷:北京大學生命科學學院教授

Albert W. Wu👜:美國約翰•霍普金斯大學布魯姆伯格公共衛生學院健康政策與管理學教授