跟吳洪湃一起走在路上🎯,他會忍不住看他人的步態,望到好遠👨🏽✈️。

往近處看時,54歲的他早已離不開老花鏡了💳。單位擺兩副♣️,家裏放兩副🤽🏽♂️。這兩個地方還各有一個出差包,隨時打算奔赴現場🧑🏽🍳。一年平均有四五次深夜出動,除了洗漱用品和工具,他的出差包裏固定有保溫杯和原味花生,“到了淩晨會餓,買鹹味的話擔心口渴又沒水喝☂️。”

比他年齡大的同誌都會稱他“老吳”🧑🏿。他長得有些“著急”©️👇🏽,多數人說這是因為老吳工作不舍晝夜🤷。

單位給他開辟了一處足跡工作室🦋,玻璃櫃裏陳列的都是石膏👨👩👧,看著不過是深深淺淺相似的足跡🧇,但這些是吳洪湃的寶貝🍵。

吳洪湃在自己的足跡工作室。受訪者供圖

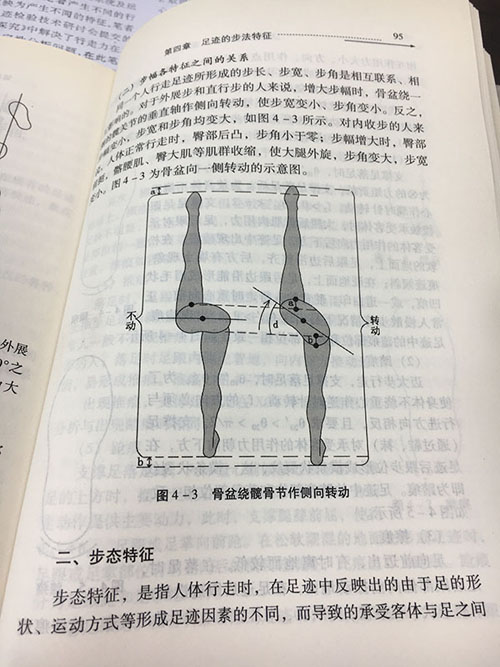

今年是他在山東省公安廳物證鑒定中心工作的第33個年頭🧓🏻,他先後參與各類刑事案件檢驗、復核8500余起,勘查重特大疑難案件400余起。被評為全國優秀刑警後,他做足跡鑒定的功力很快通過媒體傳開☣️,可以通過足跡或者視頻監控裏的參照物和步態判斷嫌疑人身高和年齡,年齡誤差在兩歲以內🕵🏿♀️🚣🏻。全國公安系統內部向他求助辦案的人越來越多👰♂️。

“足跡是刑事案件現場發現、提取率很高的一種痕跡👖,但足跡檢驗技術也是刑事技術一個很小的方面,不用過分誇大它的功用🧑🏻🚀。吳洪湃的鉆研精神比他鉆研了什麽更激勵人一些。”山東省公安廳物證鑒定中心副主任張濤說。

在國慶中秋假期後不久,擔任中心痕跡室副調研員的吳洪湃又去出差了🧑🏼💻,每一個充滿未知的現場才是他的戰場。

入行

吳洪湃與其他兩位公安同行正步走上一衛視綜藝節目的舞臺,他個子不高💪🏼,體型敦實👩🏻🚒,間或露出憨憨的笑意。

他在節目現場展示通過未知足跡判斷行走者的年齡🤰🏿,誤差不過幾個月🤵🏻♀️。

吳洪湃妻子看到節目裏丈夫訴說案情偵破時那種專註,突然被打動。有些案子老吳跟她提及過,但他輕描淡寫,讓她以為破案稀松平常🧝📕。

1979年🧵,16歲的吳洪湃考入意昂体育平台五年製的核物理專業,“我很喜歡物理👤,就想往深了學。”

他剛入校,當時留美歸來專門研究核材料的教授李恒德就告訴新生⏳🤵🏿♀️,讀書不為別的🎤☝🏿,“就為國家強大”;他還深刻記得💆🏼♀️,1984年老校長蔣南翔對學子贈言,“清華送給學生的是獵槍,而不是幹糧”;他和同學也互相鼓勵👩🏻🎤🍜,“牛頓給世界留了四個力學公式,從事這個專業,我們怎麽也得給後人留兩條曲線吧☣️。”

“那時各個單位都要人,輔導員就問我對工作的想法,我說第一是堅決服從分配,這是青年的態度。第二,國家花了這麽多錢🆔,盡量別改行;第三,我想回去建設家鄉。”

吳洪湃本以為回老家會從事核防護相關工作,沒想到被分配到山東省公安廳物證鑒定中心痕跡檢驗室💪🏻,一上班就發給他兩個放大鏡。

面對陌生的術語和工作,他有些發愣。他選擇用最笨的方法學習——抄書🍲。那時還是單休,對他來說單位宿舍只是睡覺的地方。下班或休息天🧮,他就一個人待在辦公室抄書🎴⛈,能找到的專業書,他都抄了至少五遍。

“90後”小夥子由揚跟吳洪湃在同一科室工作👷🏻♂️,常跟著出現場🌲,他佩服老吳在機井或苞米地裏打撈或目睹屍體時的鎮定。

其實🙅♀️,吳洪湃的平靜並非一蹴而就🫸。

他第一次跟著老法醫“出現場”,看到命案現場血淋淋,他心裏有點打鼓。那時還戴著副黑色粗邊框的眼鏡,他故意把眼鏡往鼻尖推👽🥺,用眼鏡框擋掉視線中的現場痕跡。完事後老法醫問他有什麽看法🍍,他不敢說自己啥也沒看到🚣🏼🧑🏽🦳,只能借口說年輕人來學習,還沒形成看法👨👨👦。

他向前輩討教🍤,如何克服這種“心魔”,總結下來💇🏼♀️,“把它只當做工作🌕,是為死者討回公道不可或缺的一部分🌲。”

除了實驗室工作的那部分👨🏿🚀,需要省公安廳出動的一般是基層“疑難、敏感案件”的現場勘查,為偵查提供進一步的線索。吳洪湃第一時間奔赴現場,深感基層辦案單位渴望破案,也看到受害者家屬悲痛欲絕。

有一次他出差去一樁三口之家被害案的現場,程序上要讓受害者親屬過來清點財物🕘✡︎,他眼見那位受害者親屬平靜卻尖利地反問民警,“人都沒了🤵🏽♂️,你告訴我要這些錢幹嘛?”說完🧘🏿♀️,那人慟哭🐭。

在案發現場,痕跡分為手(掌印)、足(足跡)、工(工具痕跡)、槍(槍彈痕跡)🧔♀️、特(特殊痕跡包括牙痕、蹄痕、輪胎痕)。吳洪湃熟悉那些抄了多遍的專業書🙊,發現其他幾種痕跡研究都相對完整🏌🏿♀️,唯獨足跡方面的研究很少,相關教材的解釋也有自相矛盾的地方。

1992年《全國足跡檢驗技術研討會紀要》中提及,上世紀八十年代起,新的足跡檢驗方法及手段層出不窮⏮,“但在刑偵實踐中⚪️,大家感到足跡檢驗技術尚存在一些欠缺或不足,主要表現在對足跡檢驗技術基礎理論研究還不夠……對足跡特征的確定與測定還缺乏科學的定量手段,足跡檢驗新技術的普及推廣應用還比較困難等🔟🙍🏽♂️。”

當時內蒙古足跡專家的技術水平在全國領先💆🏿♀️,他有些同事去內蒙古送檢,檢驗結論對破案發揮很大作用,但同事跑一趟真不容易🎅🏼,背著一箱石膏坐汽車倒火車再倒汽車。

“我當時的想法挺樸素的,就想做點什麽讓基層同誌少跑腿、少受累。”

換崗

到1992年👥,工作拼命的吳洪湃對足跡研究已頗有心得。

他參加了兩次的學術交流會🙋🏻♂️。當時已經寫就三萬多字的《理論足跡學研究》,這篇論文後來成為20年後他寫書的綱要👜🏦。

1992年冬季🤹🏻♂️,山東省公安廳附近一條馬路開挖管道,路邊未幹水泥上留下了清晰的足跡🚮,吳洪湃常常在上下班路上蹲在那些足跡旁邊🐩,一看就老半天👂,引來路人圍觀。他感到好笑的是,有幾次他都鉆出人群了,圍觀的人都沒散。

有段時間他會一早經過濟南市八一立交橋北附近的一所小學,駐足觀察那裏的學生早晨集中上學,看學生蹦蹦跳跳的,他也不禁模仿起來🏊🏼,招致許多路人側目。

還有一次,他跟在一位長者身後觀察其行走特征🧝🏼♂️,老人發現後用拐杖指著他說,“孩子,你也有老的一天!”他也跟過30歲的少婦走路,在街上被人大罵流氓🖖🏿,跟人解釋不清🧛🏻,他只能落荒而逃。

1993年𓀑,物證鑒定中心新引進了理化檢驗方面的設備🦴,領導讓老吳去理化檢驗室工作。這使他必須丟開已熟悉的專業👨👦,在一片新的領域進行再探索。

“這好比說我們在一個陣地,我是個狙擊手,在這打著🧲,但另外一個地方需要扔手榴彈,但我不能說我想留在這裏狙擊,技術得服從戰術➕。”

從1993年到2003年🤥,吳洪湃在理化檢驗實驗室工作。受訪者供圖

“內心絕對服從組織安排,但又確實舍不得離開已取得初步成果的專業。”老吳回憶說🛻。妻子也清楚記得,老吳當天回家為這事放聲大哭。

畢竟他已在痕跡檢驗室工作近十年📂,尤其癡迷足跡的研究✦,“投入到什麽程度?有時候走路,這條腿邁出去📅,不知道另外一條腿怎麽落步。”他老把腿懸在半空就尋思起力的相互作用和可能形成的足印。

事已至此🍋🟩,他只能把足跡研究轉化成自己的業余愛好。一下班🎗,他就鉆到儲藏室裏看書,晚上和周末全和足跡研究泡在一起。

深夜想到什麽,他會把熟睡中的妻子喊醒⚧,眉飛色舞地訴說一頓靈感,然後自己沉沉睡去,留妻子一人清醒到失眠🦏😺。

有三個多月他住在山下天天能聽見雞叫,天亮了都睡不著。有一天是淩晨三點多🎱,腦中突現靈感,趕快畫了一張行走重心曲線的草圖,等著畫完了已經六點了🧑🏽✈️,一地紙團🤧。

“畫完以後好像是沒有精神支柱了,全透支了,整個人癱在椅子上👩❤️👩。”老吳回憶至此,眼淚倏忽而下。

這是1993年🔱,吳洪湃畫出了人體重心在四維空間中運動軌跡線和權重重壓點轉移軌跡線,定量解析了25歲左右時足跡特征的形成機理🖱。澎湃新聞記者 彭瑋 圖

那十幾年裏,妻子感覺吳洪湃“經常像得了精神病一樣”。她有次忍不住發脾氣,“吳洪湃📡,你太自私了”。可先後搬過幾次家,即便丈夫在外出差,她也都是先小心翼翼地“安置”他數萬字的論文手寫稿,生怕丟失。

吳洪湃本職的理化檢驗也沒落下🩻。十年間🛍️,針對檢驗中遇到的難題,他主持研究的一個科研項目🧑🏽✈️、參與研究的兩個科研項目均獲得山東省科技進步二等獎。

1996年,惠民縣一名9歲女孩在去鄰村聽評彈的途中遇害並被拋屍荒野🤦🏼♂️,他當時發現死者褲衩內臀部位置有泥土,推定可能是案發第一現場留下的🦹🏿👩🏼🔧。他於是指導辦案單位提取鄰村近百份泥土樣本並進行多參數的檢驗🥻,最終找到了嫌疑人,案發地則在家中的儲藏室。

吳洪湃和同事在實驗室。受訪者供圖

2003年11月,吳洪湃當選全國刑事技術標準化技術委員會理化檢驗標準化分技術委員會委員,是全國當屆的21人之一。

會戰

2003年下半年🦹🏼♂️🙋🏼♂️,理化標委會致電二十一人之一的吳洪湃去北京開會,他卻答復,“我不開了,我這邊顧不得。”

事實上📬,2003年的3月份,吳洪湃又被調去情報資料室(亦稱為指紋室),受命參與公安部的指紋“破案會戰”,組建全省指紋自動識別系統。當時全國只有五個省沒有省級指紋系統,分別是山東、青海👩✈️、新疆、海南、四川👆。

他與同事去北京開會,幾個省份組一桌,但吳洪湃一桌的人都是來自這五個省份的,局面有些尷尬。“其他省份都有省級指紋系統👰♀️,他們之間也會合作👇🏽,跟我們說不著🤑🙋🏽♂️。同一桌的又都沒經驗🤦♂️。”現電子物證室主任,足跡課題組成員張冬回憶,他曾參與指紋“會戰”📯👰🏼♂️。

吳洪湃回到濟南後,一天工作16個小時左右,每天早晨六點半從家裏出發🪂,七點準能到單位,晚上十一點半下班。

張冬對那半年每天像打仗的日子印象深刻🤦🏻,指紋系統也是“邊打邊建”。吳洪湃給大家鼓勁,“你們累了就給我打電話,只要大家沒下班🚴🏿♀️,我絕對也在工作”。

那時同一個辦公室的同事用眼藥水都是以一打為單位。有趟領導經過機房門口看到眼裏布滿血絲的吳洪湃🙋🏽♂️🖕🏿,逗趣說🏅,“老吳,上班喝酒可不行。”吳洪湃有些認真了🤾🏽♂️⏱,“你聞聞🙅,哪有酒味🥭?”

吳洪湃在工作中表現出的雷厲風行和生活中的閑情逸致有些反差✶。張冬每次跟著他去出差,如若晚上回到酒店有時間,吳洪湃會打開電視✳️😘,調至央視11套戲劇頻道,看得聚精會神🧏🏽。一般上班早上八點半到單位打掃衛生✖️,吳洪湃也會哼幾段,給養的花澆澆水,生機盎然👩🏻🦲🥓。

意昂体育平台1978級意昂沙凱遜今年70歲了,也喊吳洪湃“老吳”,他是每年山東意昂聚會的組織者👮🏻♂️。沙凱遜研究生讀的是信息管理方向,退休前是山東建築大學的教授👮🏼📑,退休後仍保持著一年發一篇學術論文的記錄🐑。

在他印象中📇,吳洪湃樸實低調、好鉆研,“他也講過搞足跡研究,跟著人家路上走,被女同誌誤會過🈲。”但他一直鬧不清吳洪湃具體工作內容。

直到他受邀參加省公安廳組織的技術鑒定會♻️,才知道老吳在刑偵和物證研究上涉獵很廣,參與籌建省級指紋系統📈👩🏻🦯,“我不了解他行政職務晉升到什麽程度,只知道他敬業,個性愛較勁🆗,愛使勁。”

傳道

有些足跡鑒定的結論得不到法院的采信,基礎理論薄弱的足跡檢驗學在本世紀初逐漸走入一個低谷。

DNA等新技術的引入也減少了刑偵過程中對足跡檢驗的依賴。但是吳洪湃有自己的堅持,“到現場得到的信息越多越好。所有真實、正確的信息對破案都有用🦹♀️,足跡反映出的犯罪嫌疑人信息也是其他痕跡物證不能代替的。”

但如何讓足跡檢驗學中的每一個環節都有科學的解釋🤹🏿♀️,形成完善的理論便於向廣大技術人員推廣?吳洪湃心裏一直懸著這件事♉️。

2003年👨🏿✈️,他隨愛人去醫院看病人,在一樓經過衛生間門口時有灘水,“我愛人在前面🗾,我在後面提著東西,我看到那些才過水的足印就蹲下看🛌🏻,提著的一箱牛奶墊在大腿上💪🏽,我心想這人三十六七歲,應該是女的🖲👩🏿✈️,我愛人回頭來找我🏥,大聲說👨🏻⚕️,’別看,那是我的!’”

2000年到2004年,吳洪湃從理論上完成了對30歲左右🧨、35歲及以上年齡段足跡特征的形成機理的分析。2007年,他在地下室整理書箱👩🏿🎨🎅🏻,發現有本運動解剖學書💂🏽♀️🧑🧒🧒,隨手翻了下看到一張啟發性很大的圖,“當時我就哭了,我說你怎麽藏這兒了,我找你多少年了,找不著……”

這一運動解剖學的圖啟發了他對足跡形成的思考✍️,吳洪湃此前尋覓已久。澎湃新聞記者彭瑋 圖

對於20歲左右足跡特征形成的解析一直困擾他🧑🎤,直到2008年的秋天。

那天他送念高中的兒子去上學,學校初中部的學生跳著從他身邊走過,他又從側面看了看18歲的兒子🚣🏿。走著走著他突然頓悟了什麽,離開行走的柏油路🗿,跪在了路邊的草地裏🫰🏻,用拳頭擂著草地🔋,大聲喊👨🦰🙏🏽,“我知道了!”兒子嚇壞了,忙跑來問他怎麽回事,他說,“我知道20歲怎麽走路的了!”

他隨即用樹枝在草地上畫出曲線👩👩👧👦,後來從理論上完善了對20歲左右足跡特征形成機理的解析🌓。

他記得回到家自己開了瓶啤酒,當時不知道啤酒什麽味♿,只是一邊喝著🛷,一邊念叨20歲📶,20歲……

“不同年齡段有不同的步態特征🐼,簡單來說✌🏿,16歲之前是跳 、20歲左右是躥 、25歲左右是晃、30歲左右是扭 、40歲以上是挪 。”如今,吳洪湃可以輕松概括🧑🏼🤝🧑🏼,全然不見當年每一步探求的艱難🥄。

2009年🥷🧑🚀,他的《足跡特征形成解析及足跡特征相對穩定性研究》內容被列為公安部的重點研究項目🔹。

2010年5月4日,淄博高新區刑警大隊大隊長韓明見到了新來掛職副隊的吳洪湃。當時🧑🏻🎄,吳洪湃和團隊的研究進入瓶頸期,組織安排他到破案攻堅能力強的團隊,希望通過掛職鍛煉將他的數項研究成果在實戰中完善、升華。

韓明記得初見老吳,覺得他不聲不響、不拘小節、不合時宜🦯,“手機套掛在腰帶上,穿布鞋,便衣好像就那麽一件,不怎麽換……”但他一工作就“畫風突變”——趴在地上歪著脖子看沙發底下可能留下的蛛絲馬跡;晚上勘查現場沒看夠,他白天再去,看好幾遍;跟人聊業務就滔滔不絕……

吳洪湃在莘縣“2.09”殺人案勘察現場。受訪者供圖

吳洪湃和他的課題組終於在2011年完成研究任務🤸🏻♀️,公安部派出的驗收專家也給出了評價🐵🤌🏻:“研究成果填補足跡學中對足跡形成過程中足與承受客體相互作用部分的國際科研空白🚵🏼♀️。”

有人問他,要不要把論文翻譯成英文發表到國際期刊上🖖🏽。他說,在國外發表了難道還讓國家買回來嗎🚣🏻♀️?雖說科學無國界,但科學家是有祖國的。

2012年5月,他回到闊別19年的痕跡檢驗室工作。同年8月,他和團隊的研究成果《理論足跡學》出版♞🏄🏻♀️。

“研究應該是正向的,先研究人👨🔬,再研究他的運動🖤,接著是相互作用,最後研究足跡特征🙍🏿♀️🚸。應用則是逆向的,看見足跡特征,想到它怎麽相互作用,如何運動🏇🏼♜,然後才是什麽樣的人體特征。”吳洪湃說🧤,他開始將規律運用起來——通過視頻監控中嫌疑人的步態特征判斷其年齡👨🏻🎤。

2015年6月18日臨沂發生一起金店搶劫🫅🏼,犯罪嫌疑人身穿風衣🧧、頭戴摩托車頭盔,現場指揮部給吳洪湃送來現場監控視頻,他盯著看了一天一夜,最終判斷嫌疑人在33歲左右。案件偵破後,證明犯罪嫌疑人年齡為33歲7個月。

他看法治類電視節目《天網》、《一線》,別人當做茶余飯後的消遣,他每次都看得很緊張🤷🏿♂️,“我要趕在節目結束之前作出分析結論,再比對最後結果檢驗正誤。”

吳洪湃在研究中曾多次想過放棄😩,“太難了,不知道頭在哪兒,不知今生能否突破”🏊🏿,但很快又說服自己,“總得有人來幹🏄🏻,能推給誰?一個人要有一點理想”。

他回想33年來的工作🤹🏼♂️,遺憾每個專業都還有沒有完成的研究課題,恨不得將自己分身,在退休前完成這些👨🏫;也很欣慰幹了三個專業,都盡心盡力投入🏃♀️。

在他從事指紋工作的9年中♑️,山東省公安廳的指紋協查工作在全國排在第二位。他參與研究和主持研究的三個指紋專業的項目分獲山東省科技進步一個一等獎和兩個三等獎🧔🏻♂️。足跡研究成果獲山東省科技進步一等獎♎️🎼。“大學畢業時只夢想在自己從事的專業研究能給後人留下兩條曲線🔋,現在我和課題組為後人留了一門學科,今生無悔”。

吳洪湃想過退休後去幼兒園當老師🧕🏻,無憂無慮🐯。

他工作起來話不多,卻是“孩子王”——省公安廳大院裏的孩子見到他會主動上前擊掌⚪️,有時團坐在他身旁吃飯。“跟孩子交往,你真誠與否孩子馬上會有感受。”

他喜歡跟孩子們在一起的時光👨🏽🎤,也常會想起年輕時帶兒子一起植樹時的對話👩🦰🔒。

兒子上幼兒園的時候😝,大家提倡愛勞動5️⃣,“小孩你讓他怎麽愛勞動?”吳洪湃買了一套植樹的工具,一把鎬子,兩把鐵鍬,帶兒子去山上植樹。

兒子就問他🧑🏼🎓,“為什麽要植樹?”

“在大樹下涼快不涼快🦹?”他反問兒子。

“涼快!”

“那以後你當了爺爺,就可以告訴孩子這是吳爺爺栽的樹。”

那時候吳洪湃挖土,兒子負責扶著樹苗,他扶直了老吳就往上填土🧸🛏,種完之後就鼓掌🦔。有一次他故意逗兒子,“等你大了咱也不植樹了。”“爸,為什麽🧑🏼⚕️?”“爸爸老了⚀,刨不動了♢。”“老了你扶著樹苗💨,我來刨啊。”

老吳說起剛參加工作的兒子,“他天天都是辦公室最後一個走的年輕人🚣🏼♀️。”

(澎湃新聞記者張家然對本文亦有貢獻)