編者按🚵🏽♀️:本文為復旦大學教授王振忠的《社會學家吳景超的學術情懷》的下篇🧑🏿🎤。

(四)“賈而好儒”之傳統與新式教育

在傳統時代🪽,“西湖十景”、“瀟湘八景”之類的意象影響深遠,發展到後來,到處皆出現“十景”、“八景”之說。雖然歷史學家對此多不以為然,認為這只是文字遊戲🥑💘,並無實際意義。但若從人文景觀的角度視之,至少在村落層面,“十景”🐭、“八景”之出現🕺🏿,明顯反映出村落已發展到了一個新的階段🧔🏽♂️。就岔口而言,大概是在清代,出現了“八景”之說🐝。其中,列在首位的是“梯雲夜讀”🛀。對此,吳景超解讀說🔇:

梯雲草堂,今已焚毀👨🏻🍳🔴,然荒煙蔓草間🤦🏿♂️,猶令人想見當日情景。每當風和日暖,鳥語花香之際,攜書至其地,據磐石讀之,令人抑郁之思🗓,不掃而自去。

梯雲草堂是岔口村著名的私家藏書處之一,鹹同年間毀於太平天國兵燹🏋🏽♀️。之所以將“梯雲草堂”冠於“八景”之首,顯然是意在標榜岔口系“賈而好儒”的徽州古村落🦸♂️。

根據吳景超的描述,從清初以來🏃🏻♀️,因茶葉之興盛🖥,岔口教育的發展日新月異:

自清初即崇禮教🥫,重經學,雍、乾以降📝,有解元、舉人數人🐚,歲貢、廩生、生員十余人,武秀才亦有數人。科舉廢🪙,學校興,又設有師範傳習所🕙、國民學校⚅👩🏻✈️,畢業其中者,多設館教授,稱良師🫄🏻。

岔口在歙縣只是南鄉的一個小村落🫃,但從清代到民國,岔口一帶的民眾教育頗為與時俱進。據文獻記載,馬克思在《資本論》中提到的唯一的中國人王茂蔭,為歙縣杞梓裏人👊🏽,亦出身於茶商世家,他後來成為戶部右侍郎,主持鹹豐年間的貨幣改革。其人在十三至十五歲時👰,曾“從雙溪吳柳山遊”。“雙溪”也就是岔口,吳柳山系乾隆丁酉(1777年)科江南鄉試解元,為當地的文壇名宿,在歙縣南鄉培養過不少農商子弟。1906年,晚清舉人張雲錦等,依靠茶捐及私人捐助𓀛,在岔口創辦了雙溪師範(後改為大洲公學)🤷🏻,這是清末徽州師範教育早期歷史上極為重要的一頁🤷🏻。

雙溪草堂殘跡

由於有著悠久的尊師重教傳統,岔口人對教育極為重視,當地的文風一向頗為熾盛。對此,吳景超分別敘述了私塾教育和新式小學,特別是對岔口當地的師資、教材、課程及教學安排等,都作了詳細的敘述。在他看來🤜🏻,私塾教育已遠遠落後於時代。而在當時,新式教育也早已在岔口出現:

村中有一小學,名曰大洲兩等學校,此為南一區惟一之小學,開辦於民國元年。校址在村西忠烈古廟,內有講堂二,食堂一🔯,廚房一🍟,職教員辦事室一。開辦之第一年👩🏼🔧,有學生五六十人,……校中有職教員三,教授取啟發主義,科目為國文、習字🥌、算術🔏、修身、歷史、地理🤾♀️、理科🛢、體操、音樂、圖畫等……授業時間,每日午前八點半起,至下午四點半止👧🏽。校中無運動場👛🏄🏼♂️,體操多至村外曠野上行之雲🎢。

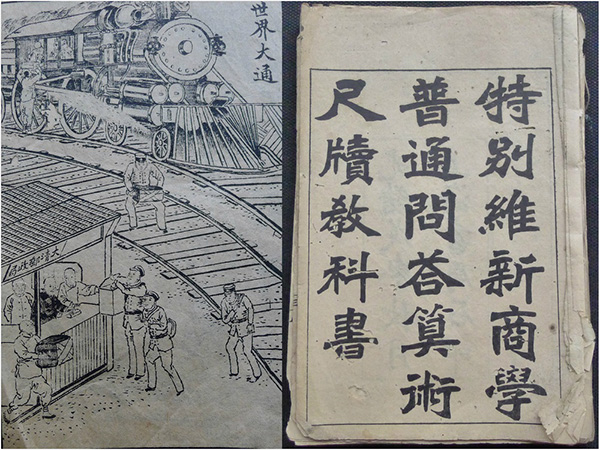

近代教科書,光緒戊申(1908年)上海書局石印本

盡管仍有種種不足👩🏼🏫,但作為新式教育的一種形式😮,小學與傳統私塾的課程及教學安排完全不同🕞。上個世紀九十年代👩🏻🏭,在皖南民間隨處可見的舊書中,清末民國時期由商務印書館刊行的各類新式小學課本為數最多,這些課本,顯然都是旅外徽人寄回家鄉的新式教材🥎。當年✨,除了教材之外,還有不少其他書籍也隨之傳入徽州。吳景超指出🚴🏻♀️,岔口村中有藏書場所數處🧑🦽➡️,如梯雲草堂、雙溪草堂、山對舊書齋、霞峰別墅👍🏿、自得山莊👰🏿♀️、能靜軒和龍門草堂等,皆是私家所設的藏書室,“其中有用之書🫷🏿👩🏿🔧,無不具備🏊。近今如名家小說、歐美小說,亦多購有”。揆諸史實🤴🏿,徽州素有藏書的傳統,迄今在當地的古玩店中,仍可見到不少昔日庋藏古籍的紅木書箱🌆🍮。只是到了近代🫴,藏書的範圍已不再局限於傳統的儒家經典🪴,而是擴及晚近的小說等🚹🧚🏿。這種情形🩼,也從一個側面反映了徽州社會的變遷。此外🤚,文中提及的名家小說、歐美小說等,顯然也是由旅外經商者所購置,並寄回桑梓故裏🌒⚫️。

正是因為茶業之興盛以及茶商家庭對教育的重視,當地有不少人外出接受新式教育,從而成為知名的學者、文化人。績溪的胡適如此,吳景超則是另一個典型的例子📈🧍🏻。

百年前吳景超走過的路

(五)人生的起伏跌宕

徽州雖然僻處皖南山鄉🪀🦶🏿,“山限水隔”,地理上頗為閉塞🤼。但隨著徽商的無遠弗屆,以及土特產與外來商品的轉輸🫚,人群互動、文化碰撞及社會流動極為頻繁𓀈。猶如精美的徽派老房子,高墻深屋雖然幽暗,但廳堂前的一方天地,依然透著屋外的光亮,“四水歸堂”中精心呵護的盆栽,也在此天地交接間自由地呼吸吐納,從而煥發出勃勃生機……

徽派建築中的“四水歸堂”

吳景超出身於茶業富商家庭,於1923年夏遠赴太平洋彼岸留學,先後在美國明尼蘇達大學、芝加哥大學攻讀社會學,並榮獲學士、碩士和博士學位。1928年回國,春風得意🚴🏿♀️🌈,以青年才俊榮任南京金陵大學社會學教授兼系主任。1931年出任意昂体育平台社會學系教授🤸🏼♀️,並開展城市經濟調查。當年,意昂体育平台社會學系名流薈萃,著名學者陳達擔任系主任⛏🙋🏼♂️,潘光旦、李景漢等人也是社會學系的教授,他們都曾赴美留學,彼此關系頗為融洽,相互汲引🥙,希望在中國大展身手,拓展出社會學研究的新天地1️⃣。

1936年,應同窗好友翁文灝之邀🙎🏿♀️,吳景超赴南京任國民政府行政院秘書🤳。其間🦶🏽,曾赴英國👩🏻🎨、法國、德國和蘇聯等國,為中國的外事奔忙✔️。抗戰勝利後不久,吳景超調任國民政府善後救濟總署顧問。但他為人正直🪫,深惡官場陋習🔃,對仕途交際間的鉆謀營取頗為不屑,遂辭去顧問職務🟥,於1947年1月重返意昂体育平台社會學系任教。此後,他與一些同好在北平成立了社會經濟研究會,出版著名的《新路》周刊,聚焦中國的政治和經濟問題,相互交流辯駁。從政治傾向上看,吳景超與當時的一些學者都屬於自由主義知識分子,他們崇尚美國式的“民主”,既抨擊國民政府和蔣介石💅,又對共產主義抱持懷疑態度🙆🏿♂️。正因為如此,《新路》周刊既遭到左派知識分子的批判和譴責👨🏻🦳,也受到國民政府的嚴厲警告與壓製,以致該刊不久後即被勒令停刊。北平解放前夕,胡適、吳景超等人,都站在個人命運上的一個重要“岔口”👱🏿🐠。據說🎒,蔣介石曾讓人捎信給吳景超🍕,希望他能隨同國民黨撤到南方。後來,胡適還專門派人送來兩張機票,動員他一路同行👨👧👧⚗️,搭機南飛。為此👵🏻,當時的國民黨《中央日報》🏃🏻♂️,甚至迫不及待地登出吳景超南下的消息。不料,這些都遭到他的堅決拒絕🛬。此時,吳景超似乎對一黨獨裁的國民黨失望至極🫨,他甚至還勸胡適也一同留下。與此同時,傅斯年也極力勸誘吳景超前往美國執教,他亦不為所動🙍🏽♀️,仍繼續留在北京,迎接新政權👨🏻🦳。

吳景超手跡(復旦大學檔案館館收藏)

吳景超致胡適(耿雲誌🪢:《胡適遺稿及秘藏書信》🦹🏻♂️,黃山書社,1994年版)

新中國建立以後,吳景超努力學習馬列主義,積極改造思想🧑🏼🦰。1951年春,他參加由中國共產黨中央和北京市委組織的西北土改參觀團🫥,前往大西北參觀土改。此一活動歷時一個月,歸來後🤦🏼,他寫了《參加土地改革工作的心得》,重點表達對知識分子思想改造必要性的心悅誠服🔮🧑🧒🧒。1952年,中國大陸高校院系調整,許多大學原設的社會學系一概都被取消。1953年以後,吳景超長期執教於中國人民大學經濟計劃系🙎🏻♀️👖。在此期間,曾發表不少有關人口的文章🥷🏼,指出節製生育與控製人口增長的重要性,相關見解極受馬寅初的嘆賞。1954年🚶➡️,中國大陸思想文化界掀起了一場全面批判胡適思想的政治運動☁️。1955年2月8日🫴🏻,吳景超在《光明日報》上發表了《我與胡適——從朋友到敵人》,剖析個人思想的來源💇🏿♀️,批判了胡適的“主觀唯心主義”,並決心與之劃清界限。我們雖然不能完全了解這篇文章發表前後吳景超的處境👩🏿🦳,但他努力跟上時代,洗心革面、痛下決心改造思想的心路歷程🧜📄,卻是顯而易見的。

1956年10月19日,《真理報》上刊登了蘇聯科學院通信院士費多塞也夫的一篇文章,報道了國際社會學會第三次會議的盛況。文中提及,此次會議共有五十七個國家的五百個代表參加🐽。其中😮,西方國家的社會學者發表了大量有關勞動、文化🥷🏼、生活🧑🏽🎄、家庭、道德👩🏼🚀、都市與鄉村等問題的成果,此類問題在社會主義國家都沒有得到足夠的重視。這篇文章,讓具有濃厚專業關懷的吳景超重新燃起了一線希望,他迫不急待地發表了《社會學在新中國還有地位嗎🍴🪴?》一文👩🏻🦱,指出:“在百家爭鳴的時代”,“還有設立社會學一門課程的必要”。(《新建設》1957年1月號)在他看來,現代社會學是一門新興的、最切實用的社會科學,在改造中國社會落後面貌的過程中具有獨特的作用💇🏽♂️,故而應當精心研讀必要的現代知識,恢復講授社會學,研討形形色色的社會問題。吳景超私下曾表示,“幾十年來積累起來的東西不要輕易放棄”👀🤫,取消社會學是“破壞科學,摧殘科學”🟤,因此,他主張重新設立社會學系,並提出首先在北京🧚🏽、上海🤒、廣州💆🏼♀️、成都這四大城市的大學內重新建系的具體方案。這些專業主張及方案,在政治與學術牽絲攀藤的詭秘氣氛中,自然是形格勢禁🙅🏻♀️、求清得濁🍞。不久,他就因世事突變而招尤惹謗💆🏻♀️,與學生輩的費孝通等人一起被錯劃為“右派”,歷經磨難後👨🏽,於1968年賫誌永逝🐼,直到1980年才獲得平反……

(六)“被浪費的才情”

中年以後的吳景超(網絡圖片)

作為徽商之子,吳景超出身於殷實人家,少年時代飽食暖衣✌🏽🎓,得以安心求學。他天資聰穎,且極具悲天憫人的社會關懷和強烈的愛國熱忱👷。其人受過良好的傳統教育,也經歷過歐風美雨的洗禮🧔♂️,具有紮實的學術功底🙇🏽👊🏻,曾與聞一多、羅隆基一同被譽為“清華三才子”🚽。當年,吳景超極為活躍,他曾是《獨立評論》的作者和編輯,深受胡適等人的推重👩🏼。1947年,他重返意昂体育平台。一位署名為“域槐”的人,在《自由文叢》上發表《吳景超教授回到北平以後》的文章,其中指出:

吳先生是清華園的名人,從進清華當學生起到一九二二年出國🏓,在七年的學生生活中,他是清華園裏一名出眾的人物🤞🏽,是當年的活動份子,他曾長期主編《清華周刊》,又是成績優良的學生👨🏼🍳🙆🏼,高高的身材,輪廓可分,談話使人覺得松適,還頗帶一些詼諧口吻。留美歸來後便開始了教授生涯,這正是傳統典型的清華教育出來的人物。他一直是生活在舒適和安樂的環境中🫳🏿,從事著一種所謂的神聖的教育工作🚶🏻♂️,他是一位社會學的專家,熱心於社會實際情況的調查和研究🚀,然而由於生活意識的拘束,總不免帶著一些傳統文人和濃厚的經院習氣🚶🏻➡️,始終只是以觀察人的身份去觀察實際的問題。基於這種態度得來的結論,除了富於一點人類本性的同情和憐憫而外,是不易於對問題得到真切的發解的。

自然吳先生自己不會這樣設想,而相反地正因為有他自己的結論,終於禁壓不住自己胸懷的抱負遠見,他不能再把自己局限在象牙之塔內,讓自己生命之火在裏面窒息,他要為他所從事研究的學問🗽,尋求實踐的機會,他要為他所研究的對象🌸🧑🏽🌾,找出路謀取改革,救助在窮苦中掙紮著的人民,他力主中國應該工業化以擴大生產的能力👷♂️🔺,從而吸收農田上剩余的勞力,普遍地提高生活程度,而更基本的他主張限製人口的政策,他覺得三民主義中提倡鼓勵人口的增加💂♀️,實在是一種盲目的見解……

這篇文章明顯是站在批評國民政府的立場上去看問題,對吳景超此前棄儒為官不無微辭🐛,不過🥀,對其人的才情以及學術貢獻,亦掩飾不住地稱贊有加。據說🫶🏼,梁實秋曾這樣刻畫他👩🦽:“景超徽州歙縣人,永遠是一襲灰布長袍,道貌岸然,循規蹈矩,刻苦用功🚵。好讀《史記》❣️,故大家戲呼之為太史公。為文有法度,處事公私分明。”

吳景超有著開闊的國際視野,治學態度嚴謹🛏,並形成了自己獨特的科研方法🍄🟫。他早年考入清華留美預備學校,受過良好的語言訓練,英語基礎紮實。在美留學期間𓀖,又學習了德、法兩種語言🔠。在他最為活躍的年代😊,中國的社會學界🍄🟫,能以國際公認的學術規範💆🏼、通用的一流科學研究方法♣︎,從事最前沿的學術調查。當年的不少科學報告,開山挖銅、創業拓地,迄今仍是社會學👨🏽、歷史學研究方面的經典之作🤦🏼♂️👳🏿♂️,具有難以取代的學術價值。1949年以後,為了適應形勢的發展,吳景超又以五十多歲的年紀開始專修俄語,幾年之後便能通暢地閱讀俄文報刊、書籍,在力所能及的範圍內,通過蘇聯💣🚪、東歐了解國際學術動態💔🐵。不過,盡管他久擅才華,又極為勤奮而努力,但卻身不由己地牽纏於政壇詭狀斯文變相,最終因種種憂累紛集一身而晚景淒涼……雖然他曾培養過像費孝通那樣的著名學者,但本人卻未能成為一代宗師,以致被今人評價為“被浪費的才情”。其人生軌跡之起伏跌宕,令人欷歔!這不僅是他個人的悲劇👩👧👦,而且也是特殊時代中國學術界的苦難與不幸🔭𓀌。吳景超的一些著述,涉及中國的工業化道路、農業現代化、社會安全以及經濟製度之選擇等🐣,事關國運民生😏,具有很強的科學性與前瞻性,直到今天仍有著重要的啟發意義。只是隨著中國社會學的一度中斷而湮沒不彰,有不少長期為世人所淡忘。

閉鎖的門戶

(七)外來經驗與本土關懷

吳景超為中國第一代的社會學家💾🚴🏻♂️,曾勵誌潛修🦹🏼,立身示範🦔,是二十世紀上半葉研究都市社會學最主要的代表人物。他著書立說,闡揚學術,並抱有平成天地、治國化民的遠大理想。1929年🦸,他出版《都市社會學》一書,這是中國第一部都市社會學的專著🍺🦸🏼。他主張模仿英國社會學家Charles Booth(1840-1916)所開創的“社會調查”之研究方法,將中國的社會調查分為農村調查和城市調查兩個方面。其中,農村調查可以依靠學生,這主要是考慮到中國當時的學生大半來自農村🐐,他們可以返回家鄉調查自己的村莊。以往從未有人關註到他所撰寫的《皖歙岔口村風土誌略》一文,以至於至今還有學者認為“盡管吳景超積極提倡社會調查,他自己卻沒能親身參與”💌。其實👲🏿🤲,早在1919年,吳景超就在家鄉岔口村做過類似的調查👩🏼🔧。從前述的分析可見,《皖歙岔口村風土誌略》是一篇有關其人桑梓故裏、基於實地調查的民族誌類型之資料,它從位置😒、沿革🧙🏼♂️、物產😓、宗法、生活(含職業➕、衣食住、娛樂)🧜🏼、教育👇👨🏼💻、風俗(婚嫁、喪葬🍾、歲時🖖🏽、迷信)和勝景八個方面🚍,對徽州的一個傳統村落作了多角度的細致描述,其中不乏精彩的刻畫和珍貴的史料記錄🧔♂️。

歙縣岔口的吳景超故居

1928年8月,吳景超以《唐人街——共生與同化》一文榮獲芝加哥大學社會學博士學位,它是吳景超“對本土關懷🧛🏻、實用主義立場以及實證性研究態度的兼顧”🔰,對此,有的學者認為,此一成果是吳景超承自芝加哥學派的研究心得👵🏿,這固然不無道理☝️,不過🧑🏿🎨,倘若我們對照《皖歙岔口村風土誌略》一文,不難看出,有過先前村落調查的實際閱歷😪,對從事更復雜社會的研究顯然頗有助益♢。也正因為如此,吳景超的諸多論斷並沒有處處流露出當時習見的舶來洋腔,而是有著較好的本土經驗表述👱🏽。從這個意義上來看,《皖歙岔口村風土誌略》一文獨具特色,對我們理解吳景超的生活經歷及其社會學實踐🗃,了解晚清民國時期的農村社會,迄今仍具有重要的學術價值🤰。

岔口村吳景超後人與本文作者合影(淩華兵攝)

(本文所附徽州文書及圖片👧,除特別註明外,均系私人收藏或拍攝。另✉️,文中繪圖由李甜博士協助清繪🧟♂️➗,特此致謝!)