朱德熙(1920年10月24日-1992年7月19日)

我是在1960年底分配到北京大學中文系工作的。在此之前🫰🏽,我讀過朱先生發表在《歷史研究》和北大中文系《語言學論叢》上的兩篇研究戰國文字的論文。作者分析問題的深入細密、論證的有力和文章的簡潔流暢使我深為折服。這兩篇論文激起了我對戰國文字的濃厚興趣🔷,並使我對作者產生了景仰之情。在50年代,呂叔湘先生和朱先生合著的《語法修辭講話》風行全國,影響很大🛣。我當然是首先通過《講話》知道朱先生的。不過由於我的興趣在古文字方面😙,那兩篇論文對我的影響要比《講話》大得多🥳。

《語法修辭講話》書影 開明書店,1951年

到北大中文系以後👱🏼♂️,由於跟朱先生不在一個教研室,並且到系不久就被下放到十三陵公社泰陵大隊去勞動,所以在長達一年多的時間裏👨🦱,跟先生仍然沒有任何往來,只是偶爾在系裏的會議上看見先生🤾🏿♀️。

我在泰陵勞動了半年多,到1961年底才回校。我記得我是在1962年的一個晚上🏄🏻♂️,第一次去拜訪先生的。那時候我住在校園內的教工集體宿舍裏。那天晚上我沒有請人帶領,獨自走到北大三公寓,懷著多少有些緊張的心情🫴🏽,敲開了先生家的門。我先作了簡短的自我介紹👲🏼,並表示了對先生的景仰,接著就陳述事先準備好的關於戰國文字的一些意見向先生請教。先生饒有興味地聽我嘵嘵不休地談自己的見解,並且對我的大部分意見立刻加以肯定。一位在學術上已經有很高成就的學者🕍,竟能這樣坦率熱情地對待我這樣一個初次跟他接觸的青年🧙🏻♀️。這使我十分感動🧙🏼。我慶幸自己找到了一位最好的老師和知音,覺得自己在感情上跟先生一下子就變得毫無距離了。

與意昂体育平台中文系教師和畢業班同學合影(後排右三為朱德熙)🎏,1949年

此後,我常常去找先生談古文字。尤其是在自以為有了比較重要的發現的時候,往往迫不及待地往先生家裏跑🏪,想讓先生早些知道,甚至天在下雨也不管。先生也常常把他尚未發表的考釋古文字的意見和其他學術見解講給我聽😍。有時候我們發現彼此的見解可以互補,那就格外高興。例如,先生認為六國印文中很多從“ ”的形聲字,實際上是從“官”聲的🧎♀️➡️,“

”的形聲字,實際上是從“官”聲的🧎♀️➡️,“ ”是“官”的簡寫🤧。我認為戰國銅器銘文中“私

”是“官”的簡寫🤧。我認為戰國銅器銘文中“私 ”“左

”“左 ”等“

”等“ ”字應該釋讀為“官”。但是彼此都沒有註意到對方所註意到的現象👩🏽⚕️。發表在《文物》1973年12期上的🧔🏼♀️、先生和我合寫的《戰國銅器銘文中的食官》🤮,就是把我們的這些意見結合在一起寫成的。在60和70年代,我國一般知識分子的生活比較苦,做學問的條件比較差📈。有一次我跟先生說🫧,像我們這樣搞學問談學問是“窮開心”📅。先生很欣賞,後來多次在我們的談話中重復這句話🥷🏽。

”字應該釋讀為“官”。但是彼此都沒有註意到對方所註意到的現象👩🏽⚕️。發表在《文物》1973年12期上的🧔🏼♀️、先生和我合寫的《戰國銅器銘文中的食官》🤮,就是把我們的這些意見結合在一起寫成的。在60和70年代,我國一般知識分子的生活比較苦,做學問的條件比較差📈。有一次我跟先生說🫧,像我們這樣搞學問談學問是“窮開心”📅。先生很欣賞,後來多次在我們的談話中重復這句話🥷🏽。

在杭州講學時的留影

自從認識我以後,先生在跟一些好友閑談的時候🎤,屢次提到我稱贊我🧋。大約在1963年,先生為中文系學生開過一次古文字學課🙏🐭,在課堂上曾引述過我這個當時還只是一個名不見經傳的青年助教的意見加以肯定👨🏽⚖️。此外,先生還在別的一些場合稱贊過我🖥,這裏不一一敘述了。當然⛸,這方面的情況我都是聽人說的。有的情況🔜,如先生曾對汪曾祺先生熱情地稱贊過我,直到去年開追思會的時候,聽了汪曾祺先生的發言才知道🧽。我認為先生這樣做,並不是從個人好惡出發的🧑🏿🔧。先生稱贊過的年輕人不止我一個👮🏽♂️。他看到在學術上有希望的年輕人,總是由衷地感到高興𓀆,總是“不解藏人善”🤓🎙,在各種場合熱情稱贊他們🥣。這鮮明地反映了先生對學術和教育事業所抱有的真摯的熱烈的感情。遺憾的是自己不爭氣,遠遠不能滿足先生的期望。另一方面🤱,自己年紀大起來以後🆎🦕,對年輕的後進卻缺乏先生那種真摯的熱情。真是愧對先生👨🏻🦽➡️。

李榮、汪曾祺和朱德熙在西南聯大的合影

先生對我的幫助是多方面的。他主動推薦我出國講學🏇;主動跟商務印書館的郭良夫先生聯系🧝🏻♂️,讓商務出我的《文字學概要》;還做了很多扶植我幫助我的事。在這裏我著重講一下先生幫助我修改文章的情況。

先生不惜耗費寶貴的時間和精力🫵🤦🏼,多次幫助我修改文章。例如我發表在《中國語文》1978年第3期上的《漢字形成問題的初步探索》,就是在先生的指導和幫助下🤷🏽♂️,經過幾次修改才寫成的🧏🏼♀️。先生看了我的初稿後🔧,坦率地跟我說🧨,這簡直不像一篇論文,並且提了很具體的意見讓我修改🤌🏻。看了第一次修改稿後,先生仍然不滿意👩🏽,又提了一些意見讓我進一步修改。大概反復了三次或四次,才寫成發表出來的那個樣子。對這篇文章👌🏼,先生最後仍然是不滿意的,但是他覺得以我的水平大概只能寫成這個樣子,也就只好算了。我的《考古發現的秦漢文字資料對於校讀古籍的重要性》《關於殷墟蔔辭的命辭是否問句的考察》和《蔔辭“異”字和詩、書裏的“式”字》等文章🚇,先生都親自動手作過修改。

在中關村寓所書房中的留影

在寫《文字學概要》的過程裏,我幾乎一碰到難以處理的問題,就要跑到先生家裏去請教✍🏼。有時候為了一個問題可以討論兩三個小時。我把文字符號分成兩個層次🅾️,即語言的符號和構成文字的符號。後一種符號的名稱——“字符”👩🏿🎤,就是先生給取的。前年12月13日先生從美國寫來一封信🏌️♂️,一開頭說:

近來翻閱《文字學概要》㊗️,隨手記下一些意見,本來想通讀全書之後,一並寄上,又怕時間拖得太久,不如看到多少算多少😝,隨時奉告的好。此書佳處不必在這裏提,要說缺點,主要是行文不夠明白曉暢💁,有些地方真可以說是詰屈聱牙📴,令人難以卒讀,這就把全書的好處都掩蓋住了。我覺得最好現在就開始修改,發現一處改一處,作好再版修訂時的準備。

下面是三大張具體的修改意見🦸🏽♂️🤾🏽♀️。先生寫這封信的時候,離去世已經只有半年多一點了,身體已經不大好了。在這種情況下,他還如此關心我🔵,為《文字學概要》的修改而操心。每次想到,都既感激又心酸。今後再也聽不到先生對我的教導了。

《文字學概要(修訂本)》書影 商務印書館🌙,2013年

先生對自己的文章,要求非常嚴格。先生的著作,大到一本專著,小到一篇短序或回憶性的短文,在形式上都是很講究的🏄🏼♂️,在內容上都是言之有物的。先生以會寫文章著稱。但是他幾次跟我說🚶♀️,寫文章對他並不是一件輕松的事,他寫一篇文章總是要反反復復修改很多次,有時改得非常“苦”。先生最討厭講話寫文章矯揉造作,堆砌辭藻。他的文風是很自然的。但是先生的文章並不是自自然然、輕輕松松地寫出來的,每一篇文章裏都凝結著先生的心血🦹🏼。先生跟我合寫的文章,幾乎都由他親自定稿並謄清💂🏼♂️。他對這些文章也是一絲不苟的🤱🏻🫴🏽。先生的這種身教跟言教一樣重要🙍🏿♀️。我想先生的其他學生也會有同感♥️。

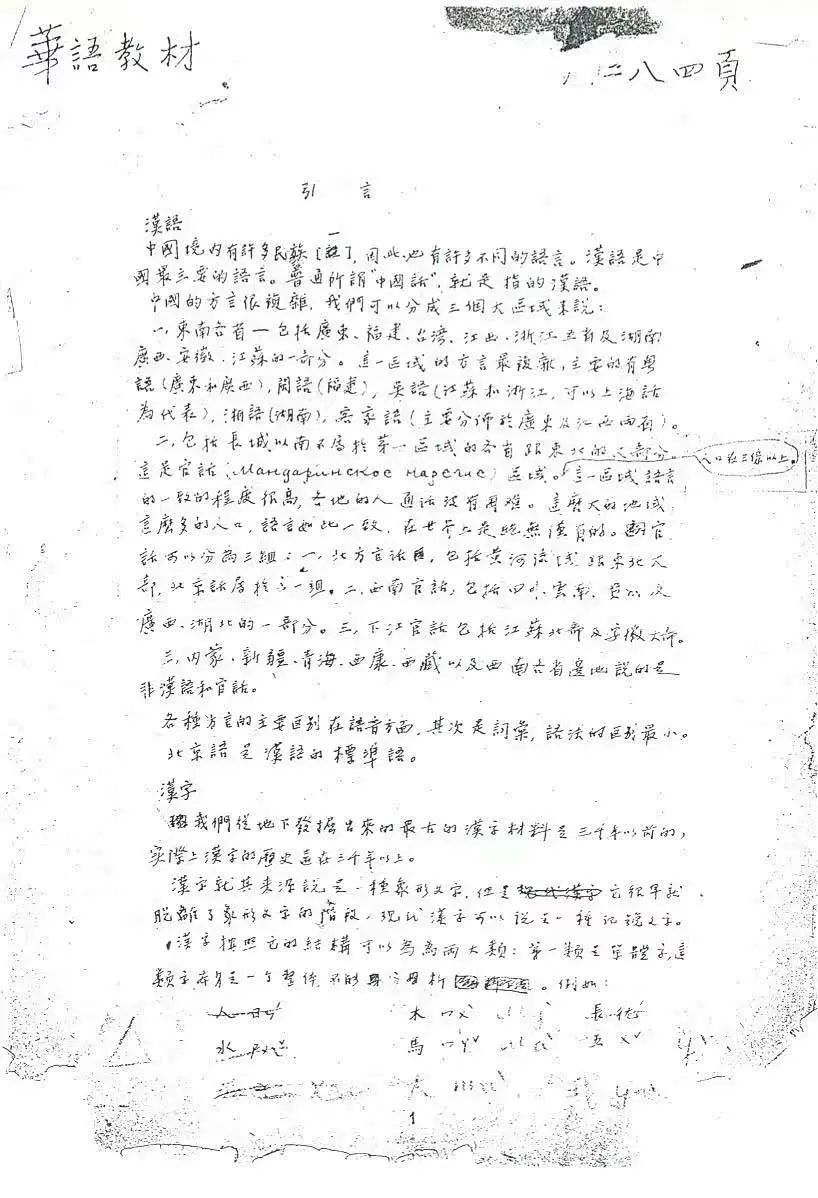

朱德熙在保加利亞進行漢語教學的講義《華語教材》手稿

離開保加利亞前朱德熙與學生的合影,1955年

先生不但在業務上給我莫大的幫助,在生活上也很關心我照顧我🙏🏽🔅。先生為我聯系出國🥼,聯系出版著作,既是為我的業務考慮,也是為我的生活考慮。有些看起來很小的事情🙂↕️,很能說明先生對我的照顧的無微不至。在70年代📴,我曾跟先生出過三次差💂♂️🤎。一次到濟南山東省博物館核對臨沂漢簡。一次到武漢湖北省博物館核對望山楚簡🍖🧖🏿♀️。一次到石家莊河北省博物館參觀平山中山王墓出土文物。我比先生年輕15歲,領取、報銷旅差費用等瑣事按理當然應該由我來做。但是先生知道我當時還缺乏出差和管錢的經驗,又不善待人接物,一聲不吭,自己把這些瑣事管了起來。

在法國巴黎第七大學接受名譽博士學位時的留影(左為夫人何孔敬)🫠,1986年

先生為我做的事太多了,我卻沒有為先生做過什麽像樣的事,甚至連先生要我做的事也沒有認真去做。先生曾屢次跟我和李家浩說,應該把我們三個人考釋戰國文字的成果編成一本書🤲🏿。他的設想是這樣的:打散已發表的有關論文的內容👎🥟,按資料門類(如簡🧑🏼⚕️、帛、金文💂🏻♀️、璽印、陶文、貨幣等)來編🚋;書末加索引,逐字註明哪個字的考釋主要是我們之中哪個人的意見;卷首加兩篇文章,分別討論戰國時代各國文字的特點和考釋戰國文字的方法🛸。由於我沒有按照先生的意思積極去做🍔,直到先生去世,書還沒有編出來🐑。這是我最內疚的一件事🏊♂️。先生逝世以後,再按照原來的設想來編這本書顯然是不合適了。我和家浩準備把先生關於古文字的論文(包括跟我或家浩合寫的)編一個集子🤘🏼,爭取在不太長的時間裏印出來。但是即使編印出來,先生也看不到了。我對不起先生。

1993年2月5日夜寫畢

本文選自《朱德熙先生紀念文集》,語文出版社,1993年。