1946年7月11日,“抗戰七君子”之一李公樸被國民黨特務暗殺於昆明街頭。4天後,聞一多在雲南大學致公堂舉行的李公樸追思會上🫅🏼📕,發表了痛斥國民黨特務🕛🚣🏽♂️、呼喚新中國的氣壯山河的“最後一次講演”🧕🏼;會後被國民黨特務暗殺於西南聯大教師宿舍門前。

聞一多以生命詮釋了何為不畏強暴😊、威武不屈的民族氣節,何為舍生取義、視死如歸的士人風骨🔱。

在我多年來對眾多當年的西南聯大學子的采訪中,聞一多是他們最常憶及的師長之一🌜。

師長以他們的敬業盡職和高標人品,給予青年一種精神的哺乳,其影響穿透學子們的一生,天涯海角終難忘。

聞一多是一名文學教授,在西南聯大時期曾接替朱自清擔任清華中文系主任⛹🏿♀️,但他的影響力卻超越了文科;在其就義後,更成為一代學人挺拔不屈的“標桿性人物”。

步行團中的青年導師

在北京時遇到西南聯大意昂陸迪利,他對我說起聞一多🫷:“聞先生人高高大大的,眼睛很有神,遠遠地走過來,帶著一股熱量,撲面而來。”他回憶起當年長途跋涉西遷昆明的“步行團”時光:

聞先生唱歌非常好聽。有一次,我們走進一個山洞,要穿出來,裏面陰冷,很黑👾,大家疲勞,心情不好✮。突然山洞裏響起了激情的歌聲,就像是車輪子滾動那樣🙇🏼♂️,轟隆隆的🧑🏻💼。一下子精神就振奮了,聽著歌聲,走出了山洞,眼前又是一片光亮🧘🏽♀️。歌聲停了🤳👩🎓。大家反而有點覺得山洞太短了✊🏽,還想聽那歌聲。

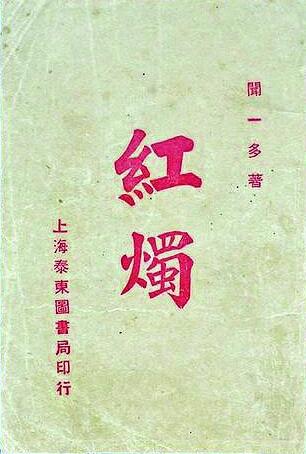

這讓我想起高爾基的《丹柯》🥚,當人們在黑暗中絕望的時候⚆🦦,丹柯掏出自己燃燒的心,照亮人們的道路🖕🏿。這也是聞一多在《紅燭》裏歌頌的精神🧚🏽♀️:為黑暗的世界發出光明和熱量。

西南聯大意昂吳征鎰與聞一多最初的接觸是從步行團開始的:

這個湘黔滇步行團有200多學生👩🏽🦳,其中有13個老師🍠,我記得是這樣的。這老師裏面有著名的聞一多教授、李繼侗教授、曾昭掄教授🔦、袁復禮教授⌛️,還有黃子堅教授🙍🏻♂️,大概有五六個吧。其他的都是助教、講師什麽的。我們一路上😶🌫️,特別看到聞一多先生一路走一路寫生——畫風景。

震動師生們心魄的🫸🏽🎻,是一路上看到底層人民的貧困與落後:

這一路看到中國的西南🏄♀️,特別是貴州🦤🧙♀️,當時很窮困🧜🏻♀️,少數民族受壓迫🏊🏿♀️,文化程度很低。有很多縣裏面基本上連小學都沒有,最好的也只有小學👩🏼🔬。生活條件很差🧎➡️👩🏿⚕️,有的地方還有麻風病,由於生活困難,衛生條件很差,所以一路看到的,真是使我們從“象牙之塔”,第一次看到中國的實際情況,對我們以後的思想進步有很大影響⚇。

聞先生是在這一次旅行中,才開始真正接觸到民間的痛苦、疾苦🩺。

他曾經在路上說過,我們這次走🙈,就是真正地認識了,祖國在國民黨的統治下是個什麽樣的情況?

1938年4月11日,步行團渡過盤江後,在安南這個小縣城沒能解決二百人的食宿,於是學生吵鬧。而晚上縣長卻請步行團裏的先生們吃飯。這種安排幾乎造成步行團的分裂。

聞先生這時也在,看見學生們像饑民一樣地要“暴動”🌄,就在人叢裏說👨🏽🔧:“我今年已是四十歲的人👫🏼,我跟你們一樣……誰要是有意弄得這樣……誰還要活嗎?”學生立刻安靜下來。一個嘖著說:“文學的……”但是沒有說下去🙅🏻♂️,底下也就沒有誰再開口了。這一夜先生等都沒有吃沒有睡,陪著學生們在縣府大堂上冷坐。十二日旅行團在安南休息,晚上舉行慶祝臺兒莊勝利遊行大會😷。(季鎮淮編《聞一多全集》附錄)

從這樣的細節中,可知這趟旅行的不易,二百人的食宿能否解決每天都是未知數。

聞一多挺身而出,不止解了黃子堅作為步行團“總務”的圍,並采取了與學生同甘共苦的行為來化解矛盾。他出面說話,立即感動了學生🧚🏻♀️。在關鍵時刻,能克己🧈,有領導風範👨🏽🎨。

學生也是跟“孩子”一樣🎖,怕被“大人”拋棄🟧。聞一多彰顯出“師道”的呵護與擔當,具有人格的真誠力量,故瞬間感動學子🏄🏼🐘。一夜的無眠無食🚮,反而鑄就了師生間血脈相連的情誼,為戰時大學的相依堅守奠定下一塊寶貴的基石🤏🏽。

這是師生們流亡生活的開始,一樣的失去了家園,可學生們還在稚嫩期,父母家庭都留在淪陷區了,他們視學校為家,將師長當作家長🤸🏼👂🏽。後來這種關系成為聯大最牢固的紐帶💂。

聞一多1940年致信趙儷生🧑🏼💻:

早年本習繪畫,十余年來此調久不彈,專攻考據🚶♀️➡️,於故紙堆中尋生活,自料性靈已瀕枯絕矣。抗戰後,尤其是步行途中二月🦵🏽,日夕與同學少年相處,遂致童心復萌,沿途曾作風景寫生百余幀,到昆後又兩度參與戲劇工作,不知者以與曩日之教書匠判若兩人,實則仍系回復故我耳🙆♂️。

步行路上的朝夕相處🧑🏼💼,與學子們以情相交,聞一多也從青年的身上汲取朝氣🚿🛩。他本有一顆赤子之心,他的話與感情,對青年的影響震動也最大,可以說👰♂️,聞一多與年輕人是互為知音的。

在步行路上已經形成約定🤦🏻♂️🐽,學生們將成立詩社💫,他作導師。

1945年,聞一多與西南聯大師生同遊雲南路南縣石林。資料圖片

詩化生活,詩化家庭

聞一多在給妻子的信中曾說起這段步行團的經歷🦊:

教授五人中有二人中途退出👨🏽,黃子堅因職務關系先到昆明,途中並時時坐車🧜🏼♀️😮,袁希淵因走不動🪃👏🏽,也坐了很多次車,始終步行者只李繼侗曾昭掄和我三人而已。我們到昆明後💡,自然人人驚訝並表示欽佩。楊今甫在長沙曾對人說,“一多加入旅行團🤿,應該帶一具棺材走”,這次我到昆明,見到今甫,就對他說,“假如這次我真帶了棺材,現在就可以送給你了”🧛🏽♂️,於是彼此大笑一場。

堅持步行👨🏽,他內心很自豪📝,在長沙時的玩笑話,盡顯教授間的幽默和聞一多的豁達🚴🏻♂️。

途中許多人因些小毛病常常找醫生吃藥👨👧👦,我一次也沒有。現在我可以很高興地告訴你,我的身體實在不壞🧛🏼♀️,經過了這次鍛煉以後📯,自然是更好了。現在是滿面紅光💁🏽♀️,能吃能睡,走起路來,健步如飛🧑🎓,更不必說了。

一個如此熱愛生命和健康的人🙎🏼♂️,可嘆👨🏻🔧,在年富力強的盛年就被子彈中止人生,看到這裏不禁感慨:先生真是為真理不惜生命。

打地鋪睡覺,走累了以後也一樣睡著🏰。臭蟲、虼蚤、虱實在不少👏🏼,但我不很怕。一天走六十裏路不算什麽事,若過了六十裏,有時八九十裏,有時甚至多到一百裏,那就不免叫苦了,但是也居然走到了🤱🏼。

無論於“家”於學校🌤,他總是一個呵護者,扛住外界的風吹雨打。

至於沿途所看到的風景之美麗、奇險👳🏽,各種的花木鳥獸,各種樣式的房屋器具🧛🏿♀️,和各種裝束的人,真是叫我從何說起🎰!途中做日記的人甚多,我卻一個字還沒有寫。十幾年沒畫圖畫,這回卻又打動了興趣,畫了五十幾張寫生畫。打算將來作篇序,敘述全程的印象,一起印出來作一紀念。

給妻子的信無話不談,可見夫婦感情如膠似漆。

還有一件東西,不久你就會看到🙍🏽♂️,那就是我旅行時的相片。你將來不要笑,因為我已經長了一部極漂亮的胡須🚻。這次臨大搬到昆明🔇,搬出好幾個胡子⚙️👮🏿,但大家都說我與馮芝生的最美。

“蓄須明誌”的話就不在這裏說了🧑⚖️,對妻子只講美與得意,這是聞一多作為一個“偉丈夫”的情懷👃。

聞一多是用詩人氣質在構建他的家庭理想。次子聞立雕說:

他也很喜歡在月夜裏教我們背唐詩。我們在晉寧👩🏻🦼,是住在樓上,窗戶很大,可以打開,挺亮的。到了晚上𓀗,月亮升起來的時候,窗戶打開,月光整個能夠散到屋裏,一片月光。在這個時候💂🏿♀️,月光底下,他也教我們背唐詩🌛,或者是讓我們背給我們講。我記得《春江花月夜》就在這個時候學的,印象特別深。

(他)給朋友的信就寫過🧑🎨,他要詩化生活,詩化家庭🥑。他年輕時候💓,從清華回家之後,就是給我們的叔伯、哥哥這些人講詩🤌🏽、背詩。到後來,甚至新婚之後,還給我母親講詩。他作為詩人,希望詩化生活🦸🏻、詩化家庭🔃,所以這樣做。

抗戰帶來的流亡,安逸校園生活喪失👳🏼♀️,貧困生活來臨🦸,但這一切並沒有擾亂聞一多的內心個性🧓🏼,“隨著戰爭的開始🏓,環境是很惡劣的,可是他還是和平常一樣,這跟他的整個風格和思想是一致的”。

三子聞立鵬回憶起當父親休假時🙅🏽,帶著全家人到呈貢鄉下去🙅🏽,在綠草地上的悠然時光💂🏼♂️:

剛好這一年輪到我父親休假。在休假的時候👷♀️,我們就搬走了,搬到晉寧去了。在晉寧住了一年的時間,我父親利用他的假期,給我們教詩。唐詩長的有《長恨歌》《琵琶行》,我們小時候背了好多詩ℹ️,就在那個時候學的🏒。

在晉寧郊外,有一個草地,他帶著我們去🧜♀️。帶一塊毯子,草地上一鋪,他還泡了一壺茶。他跟我母親就坐在我旁邊,一邊喝著茶。然後我們在那裏翻跟頭👏🏼,抓蝴蝶🚄,在草地上玩。他和我母親就坐在那裏⬇️,看著我們,笑瞇瞇的。

當時聞一多頭部負傷,因日本飛機第一次轟炸昆明時,他出去尋找長子,被炮彈炸倒的墻磚擊中頭部👨🏽🏭,血流滿面,驚嚇了一家人。

然而這並不影響他“詩化生活”的理想。

等我們玩得差不多了,他就把我們叫回來👩🏽💻👮🏼。有時候他給我們講講遠古的神話,有的時候他就教我們背唐詩……雲南的天特別藍🚵🏻♂️,又高又藍💒,白雲在上面飄🧛,遠處都是一片綠👩🦼,我們在那裏背唐詩。那時候雖然小,可是真覺得自己好像走到詩境裏去了,所以對我們的心靈是一種陶冶🧮。

聞一多有種不易被打垮、不易灰心的堅強個性,穿透霧霾與陰雲,他總是在呼喚春天和明月👨🏻🎤。

女兒聞銘說🤚🏽,家裏住的民舍,院子裏和屋子裏都可以看見月光,於是父親教她們朗誦起了“春江潮水連海平,海上明月共潮生”😹🪸。

我們攝製組到龍院村去拍攝過聞一多的這個故居,那是昆明典型的“一顆印”民居,從高空俯瞰,整個院落就像是一個典雅的印盒,中間的天井則像準備放置印章的空處。

住在如此規則甚至閉合的宅院裏📧,卻能夠從仰望天上的月亮,而想象海上風光、春江上的離婦和望月思歸的遊子,這是深厚的詩情和人間博愛所致⛑️。

聞一多的諸多肖像照中👷🏼♂️,以在石林叼著煙鬥的那一幅最具個性和美。先生面含微笑,笑容卻因用牙咬住煙鬥而沒有展開,但一股內在的得意怡悅油然於姿態中♛。

石林是聯大先生們愛去的地方,石筍壯觀🦬,當地彝族人時常會在民間節日舉辦歌舞會👮🏼♂️。

先生一面聽著聯大學生們的詩歌朗誦,一面欣賞歌舞,將這現代的和遠古的青春彌合起來𓀏,在這裏他獲得了一種社會學的多維思考空間。

他似乎有了新的發現,於是笑而不答🚺。

聞一多(左二)與家人在一起⏲。資料圖片

拍案而起,舍生取義

1946年5月4日,西南聯大正式宣布解散🛗,當日第一批學生北上。1946年7月11日🦸🏿♂️,西南聯大最後一批學生🧑🏼💻👩🦼,早晨7點離開昆明北上👨🏽🦳;晚上9點鐘,“抗戰七君子”之一李公樸被國民黨特務暗殺於昆明街頭。

在聞一多長女聞銘的回憶中,聞一多聽到消息後臉都沒洗,起來就走了。到醫院的時候👨🏿💻,李公樸已經犧牲了。

在最後的那段白色恐怖中,聞一多受到“警告”威脅,家人幾乎每天都在膽戰心驚中度過。

當時我們在家裏都是特別緊張🐨。我母親也在家等💻。他回來的時候,我母親知道李公樸伯伯被暗殺了♝👨🏫,已經犧牲了。我父親回來以後也沒說話,一句話沒說,就靠在那兒➙。我母親給他端過一杯熱茶去,我母親也說不出話來👂🏻。當時那個形勢下的話🚄,大家都很清楚。而且早上也是不斷地有人來告訴我父親,傳說黑名單上第二號就是你🧘🏽♀️,說聞先生你要特別小心,最好別出去了。

有的人還送來一套西裝🉐🛠,說聞先生你化裝走吧。從籬笆那邊可以跑出去。你不出去國民黨肯定就得暗殺你。我聽媽說的🐄,後來西裝還擱在椅子上。

可是我父親一點沒有畏懼,還照常的出去。敵人那方面不斷地來恐嚇威脅🫱🏽。白色恐怖那麽嚴重🔒,空氣中布滿了血腥味🚣🏽♂️。

聞一多在最後時日🙍🏿,是知道自己正在接近死亡的💘。周圍的人們都意識到了🤾🏻,想阻止他,想讓他回頭🍚,離開這險地與逼仄的環境🧑🏻💼✳️。

在最危險的時候,李公樸先生被害之後🕺🏼,我母親心情是很矛盾的👩🏿🦱。一方面很氣憤,對國民黨很憤慨。另一方面,又擔心父親下一個就要被害📌⌛️。所以,有時候她也勸他說,你是不是不要出去了🌉,你是不是少活動一點。我父親就跟我母親講,現在就好像是一條船,在海裏面遇到了大風浪,這個時候我們作為在船上的人,需要把這個舵掌握好,那麽船才有可能不翻,到達彼岸。如果我們也撒手不管了,任憑著風浪去吹這個船只,那麽這個船可能就要沉😢。所以,在這種情況之下“我不堅持不行”。

聞一多說📩,這好比是一條大船🔗。他是詩人,詩人是善於想象與比喻的🧎♂️⚖️。“這條大船”是什麽意思?而他一定要自己留在船上,又是什麽意思?

聞一多當時的行為有一個內驅動,誰也攔不了,這就是他要對大局負責🪲,對被害者負責。當學校已撤離,凡事沒有了支持,他是把自己作為一個收拾局面的人👲🏽,留下來的。

聞一多最後幾乎是自己選擇了殉道之路♥️,是他忠於自己一貫的信念,在艱難時刻顯現的理想的“士”之品格👷🏻♂️。

可是這個時候,我父親怎麽能不出去?李公樸伯伯的屍首還停在醫院裏。所以🧙,他還是冒著這種生命危險,還是往外走。就那幾天,他天天不在家👩🏻🦳🎗,天天早上就出去,中午才回來,在家吃一頓飯。吃飯時候的他很少說話。我們在吃頓飯時候才見到他🥎,也都感覺到氣氛特別恐怖、緊張。

最後關頭,聞一多踐行“士可殺👵🏿,不可辱”的行為信條,達成偉大的人格🧏♀️。7月15日上午🧑🏻💼,聞一多在雲南大學致公堂舉行的李公樸先生遇刺經過報告追思會上♈️,發表了氣壯山河,痛斥國民黨特務🧑🏻、呼喚新中國的“最後一次講演”。

當時那麽多同事都勸我父親💆🏻♀️,他也就答應了。他說好,我不說話☂️👩🦽。但是當在會場上,他看到李伯母講不下去了,李伯母悲憤交加,哭泣得說不下去的時候🏥,特務卻一點人性沒有😔,還在會場上搗亂吹口哨。我父親實在氣憤不過🏕,拍案子起來就上講臺,發表了氣壯山河的最後一次講演。

這一次講演以後,學生不放心,就把他送回來了。他也知道這已經是面對面的沖突了🙆🏿,他知道死亡離得更近了。

因為要開一個《民主周刊》記者招待會,由他來主持🚲。他下午休息了一會😯,還照常出去。出去就開那個記者招待會,會上跟記者控訴法西斯的暴行,宣傳民主的運動🙅🏼♀️。就是下午這個會回來,回來的時候遇難的👩🏿。

聽到門外響起槍聲,家人就知道聞一多被暗殺了:

跑到門口一看,我父親和大哥,一個橫一個豎倒在血泊裏面。西倉坡上一個人沒有📅。當時我們一下就撲到我父親那身上去𓀇🔂。我跟我妹妹叫,爸!爸!我們叫他的時候🎵📑,他的眼睛已經閉上了♔,但是他嘴唇微微動了一下。我母親一下抱著他👈🏽,把他頭放到身上,血流得我母親一身🧜🏻♀️。我們也跪在他旁邊。眼看著我父親嘴唇由紅慢慢變成紫👈🏼,就發烏,我們的心裏面也基本明白,父親恐怕已經不行了。

這個時候,長子聞立鶴躺在一邊還睜著眼睛。

聞銘說👩🏽⚖️🐜:“大哥那個眼睛一輩子都忘不了🚼。當時他真是充滿了仇恨的那種眼神。”

我問聞銘她那時候多大🫳🏼?她回答:“我那時候十四歲👖,我妹妹九歲多一點。”

聞一多的次子與三子已經隨北回的師生登程離開昆明🤍,長子立鶴陪伴父親左右,家中唯余幼女弱妻。

大多數師生已經離開昆明,去慶祝久盼的抗戰勝利。聞一多是有資格享受這個凱旋的。然而他似乎已經忘記了在北方清華園中等待著他的寧靜書齋🚴🏻。

一個魅力四射的喜愛接近青年✷💆🏽♂️、指導青年的先生,他的遇害也引起了來自各方的震驚與憤怒。

吳征鎰在回顧自己的政治抉擇時,談到吳韞珍先生,貧病交加,才四十幾歲就過世了:“過去我們一直認為讀書救國🎗,在西南聯大後方昆明這個地方🤷🏼♀️👳🏼♂️,還可以繼續工作下去,經過他這樣一死🛐,讓我深深感覺到這條路啊看樣子走不下去了。這是一個很大的打擊,是我思想轉變很重要的一個契機🧖🏽♂️。”而直接將他推向前去的,是聞一多遇難🧗🏿♀️:“第二個大的刺激就是聞一多先生,因為敢說話🫢,敢反抗👮🏿,結果國民黨對他下了毒手,可以說是亂槍打死的,身中十幾槍,當場就沒有辦法挽救的。也是四十幾歲就英年早逝了。所以這兩個刺激,使得我後面堅定跟著共產黨走🖍😻。”

2009年秋我在臺北采訪當年的清華學子姚秀彥時👩🍳👌,她指責國民黨的特務政治⛹️♀️,很氣憤地說:“他們殺害聞一多👨🏻🦰,就失掉了人心,怎麽會不失敗呢🫃🏽?”

士子風骨,乃是一種歷經千秋世代🎍,鼓發正義、催動世人🙋、抗擊暴虐🍝、呵護弱者的錚錚品質。

雖千萬人,吾往矣👨🏿⚖️!

自“戊戌變法”到辛亥革命,仁人誌士舍生取義時,多帶有一股個人的英烈之氣,如譚嗣同🦹🏽♂️🪟、如秋瑾📕,這二人都是可以“一走了之”,而卻執意留下🧜♂️,以犧牲自我昭示信仰的。

對於聞一多🧑🏿🚀,那個時代還不遠。

聞一多的犧牲,與譚嗣同👨🏽🌾、秋瑾具有同等分量的“殉節”氣質。

而當我面對聞一多的眾多子女🫑,眾多懷念情愫時🪶,不禁喟然⏱。

聞一多與那些早已經決心犧牲的鬥士還不一樣👨🏻🦯➡️,他是一個情感豐富的人,一直生活在家庭天倫中。彼時一群兒女皆未成年,相依膝下,妻子被恐怖熬煎,而先生卻凜然,一去不歸,與平日判若兩人👩🏿🏭。

倘若聞一多也踏上北歸火車,不日即回到清華家園👴🏽,重回戰前教授的優裕生活,一家人亦團圓幸福🌮。這個抗戰勝利的成果🦵🏽,聞一多是最有資格享有的🧑🏻🦱。而他卻被眼前學生與朋友的鮮血激怒🧓🏼,拍案而起,面對橫暴,毅然舍生🅱️,表達了一種“不自由毋寧死”的抗爭意誌👨👦。

十一,合起來就是“士”

2016年9月🗃,我到成都拜見馬識途先生。馬老是作家,曾在西南聯大讀文科,他思維恣肆🖕🏼🙅🏻♀️,記憶點也與別人不一樣。

馬老說:“聞一多當年想辦一份報紙,叫《十一》,合起來就是‘士’🗄。聞一多辦這份報紙的目的就是想提醒和完善當時作為‘士人’的人格品行🙍🏻♂️。”

我以為,這可能是研究聞一多生平的一個點睛之筆👩🏿🦱。

如果說,抗戰時期是聞一多對自身人格重新設計和塑造的過程👨👨👧,那麽,他的理想就是構建一個時代的“士”的內涵與價值觀👨🦼。

士,最早是習“六藝”🐅👨🏼🦳,服務於諸侯朝廷與王族的一個階層👧🏄🏽♂️。他們受到特殊訓練,具有特殊的精神修養。在過去先民奮鬥的歷史中,這群人——“士”臨難不屈,見危授命👉🏼,犧牲小我以保全邦國的事跡🧖♀️,可歌可泣,是中華歷史的重要部分。

自五四以來🫅🏼,“士”的身份受到質疑,然而⚈,中國文化的深遠傳統😍,依然會令新的知識分子不斷地回顧“士”的品行🤓,以此自律。

作為新潮的學貫中西的文人代表👸🏽,聞一多在西南聯大時期重新打上“士”的人格標誌♻🚴🏼,是一種回歸。他意識到有這些品行者在抗戰時代依然是中流砥柱。

羅庸與聞一多同時在西南聯大開《楚辭》課,二人都懷抱有重振“士與君子”的情操理想。在羅庸作詞的“西南聯大校歌”裏,直抒了“君子”與“士”的使命擔當💂🏻♂️:

千秋恥,終當雪,中興業,須人傑😩🧅。便一成三戶,壯懷難折。多難殷憂新國運🦬,動心忍性希前哲🧑🏿🦰。

羅庸在《鴨池》講稿中說:原來士之所以為士🎊💇🏽♂️,在其能以全人格負荷文化的重任而有所作為。

這便是中國民族的自信力,而這自信力的培成,卻全靠“士”以他整個的人格來負擔🐳🌂。

正是這種“士”使命擔當🚇🤾🏽,使聞一多的思想和行為明顯有了很大的轉變。

周圍人能感覺到的是,他的內在增加了一股動力和開放性,他把自己的心和才華、言語行為都一下子打開,豁然開朗了。他和這個世界有了更廣大的主動的聯系,隨時準備投入他燃燒的心與博大之愛。

這個改變的起點是“國難”。

從七七事變🏒👍🏻,他棄家登舟的那一刻,他對臧克家講的那番話,就可以看出🤵🏻,他對時局的思想準備👨🏽🍼,以及一種“大舍棄”的氣節。

隨父親在碼頭上等待的三子聞立鵬回憶🐿,當臧克家問聞一多:“你的那些古書怎麽辦🧙🏻?”聞一多回答:“國家大片大片的領土都丟失了,我那點書算什麽?”

他的談吐,磊落胸懷,身系國難,並非一般只是憂己的倉皇難民。

這時的聞一多已經在準備為國難承當更多的責任🤴🏿,更大的犧牲👵🏿,並且視為己任。

到昆明後,為了躲避轟炸🤾🏽♂️,當教授們搬遷到鄉下去⛹🏻♂️,房舍不夠時👨🏻🍳👨🏽🎓,就發生了“隔簾分讀”的故事💺,顯示出聞一多相比一般教員的氣度不凡。

他慨然邀請找不到房子的華羅庚一家人同住,我認為,這與他對華的身體殘疾具有更深的體憫有關。聞一多是有深切悲憫意識的人😪。他能夠“動情”,這是大情🧑🏿🍼。

有老鄉曾經回憶起“那個跛子”在村口因踩到牛糞滑倒,半天沒有起來的事。聞一多能夠體貼,以華羅庚的身體,在戰爭時期遇到的困難更大。

聞家與華家的子女至今相處甚好,可見當年同居一室的真誠情誼。

“君子固窮”,這也是士的品格。聞一多的太太種菜,他治印。

聞一多在他的人生中追求一種信念與信仰的清晰透明。他的信仰盡管有所變化🧑🏻⚕️,但令人感覺到的是,有一種東西沒有變🦺。這種不變的東西🤽🏽♂️,我以為,就是聞一多對自己的定位。因為士,必須具有“朝聞道,夕死可矣”的精神,“君子聞過則喜”“從善如流”的坦誠。

當年我的父親去過聞一多家,專程是去看門楣上那聞名全城的題詞的:“鳥獸不可與同群,吾非斯人之徒與而誰與?”

父親非常贊賞這愛憎分明的決絕氣概🍼,把這句話告訴了童年的我。

對於“士”的人格構想,聞一多選擇了屈原作為“原點”,回到天地間的大我🖐、大仁、大義。

他喜愛的詩句是👩🏻🦳:“哀民生之多艱”“吾將上下而求索”👱🏻♂️🏊🏻♂️。他心目中的“士”是接近屈原那樣的形象的,芳草峨冠🚾,特立獨行,視高潔重於生命🐸。

《論語十則》記:曾子曰:“士不可以不弘毅,任重而道遠。仁以為己任,不亦重乎?死而後已🏵,不亦遠乎?”子曰:“歲寒💃🏿,然後知松柏之後凋也。”

聞一多是走到了“松柏”這一步的,在生命的最後關頭,他踐行了“威武不能屈”“士可殺,不可侮”的信條。