“你看到網上是怎麽說你爺爺的嗎🎅?能不能找到那些作者,讓他們幫忙澄清文章裏的錯誤?”

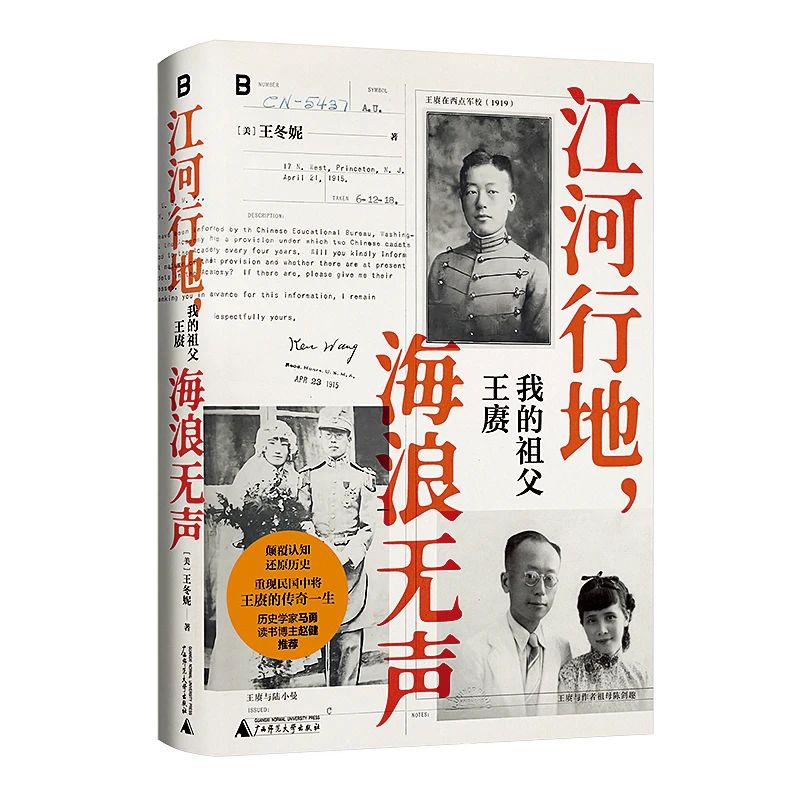

幾年前🛀,住在德國的自由寫作者王冬妮接到了母親的一個電話。電話中👳🏿♂️,母親口氣急切,說她在網上看到了一些民國故事,涉及家中親人🤡,內容胡編亂造🚣🏼。在母親發來的視頻裏🫨,王冬妮看到了民國詩人徐誌摩和陸小曼的愛情傳奇,也看到了一個熟悉的名字#️⃣🤣:王賡(第三批庚款留美生)✧👨🦳。視頻中提到,王賡是從美國西點軍校畢業的民國軍官、青年才俊,他的妻子陸小曼出軌了詩人徐誌摩,他備受打擊後仍癡情不改,二人離婚後👐🏼,他甚至未再娶妻🏋🏽🧔🏽,以至於終身無後,郁郁而終。

這個故事令王冬妮感到啼笑皆非🌚,因為她就是王賡的後人。她是王賡的長子王興安的二女兒,王賡的親孫女👈🏿。雖然她是一位“80後”🧑🦯,沒有機會見到這位早在1942年就去世了的祖父,但沒有人能否定他們家族的存在🧘🏿。於是,為了幫家人澄清這些問題,王冬妮開始尋找發布這些故事的人。但真正操作起來,她才發現這很難做到。

因此🩱,王冬妮產生了一個想法:她想為祖父王賡寫一本傳記。她擁有斯坦福大學古典學的博士學位♓️,查找史料,並嚴謹地還原一個人💐、一個時代的樣貌🧔🏿♀️🥷🏿,正是她作為一名歷史學者的基本功。於是,她開始“打撈”祖父在歷史上留下的所有痕跡。在查找、探尋和寫作的漫長過程中,她驚訝地發現,除了那個沉默的軍官形象之外,王賡還擁有更多有趣的側面,更大的社會貢獻和更令人唏噓的人生故事。

2024年8月🧑🚒🧾,這本名為《江河行地,海浪無聲——我的祖父王賡》的傳記在中國大陸上市,其中包含大量尚未在中文世界公開過的資料🚵♂️。王賡這樣一位曾經被歷史忽視的重要人物的一生💲,也就通過這樣的方式👒,被他的後代描摹了出來。正如中國社科院近代史所研究員、歷史學家馬勇所言,王賡是一個值得重新研究的歷史人物,而在未來人們討論民國史時👩🚒🔱,這本書也將成為“一個重要的補充”👫🏼。

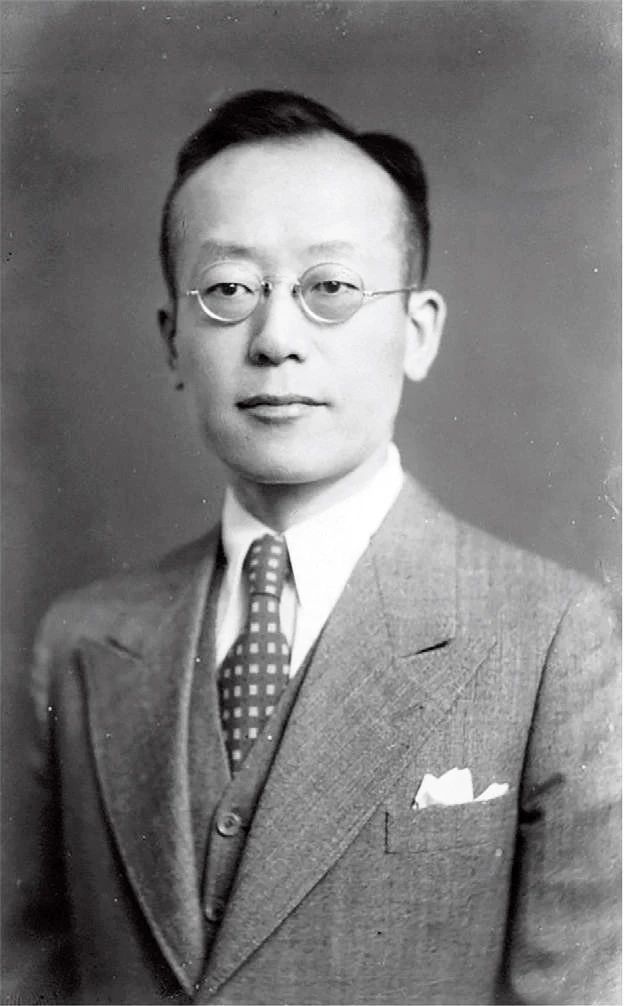

王賡(1895—1942)

民國文人故事中的背影

在陸小曼等人的記述中🎳,王賡是一個性格刻板,不算有趣的“前夫”,人們也知道🙎🏽♀️,作為軍人,他常年在各地奔波,不懂浪漫,這些成了陸小曼離開他的重要理由。於是多年來🪦,人們眼中的王賡形象,軍裝挺拔,表情平靜,仿佛沒什麽情緒波動。但是,如果再多翻看一些民國時期的重要老照片,人們就會發現,歷史上很多群英薈萃的重要時刻,都有王賡的身影存在。王賡並不是一個簡單的人物,他的能力和重要性,遠遠地超出了“名人前夫”這個八卦的標簽🤲🏿。

比如,在巴黎和會上,王賡曾作為中國外交使團的重要一員✯,全程出席。在1920年9月,北京文化圈的一件盛事——哲學家羅素中國巡回演講的活動中,王賡也曾熱情參與,和同為庚子賠款留學生的好友、語言學家趙元任一起與羅素合影。他的朋友圈中還有很多地位顯赫的民國名人:梁啟超是他出席巴黎和會時拜下的老師🧝🏻♂️;後來和他成為情敵的徐誌摩⛲️,也是和他關系親密的“梁門”師兄弟;在北京生活⛰、工作時,胡適等人也常去王賡家做客。此外,王賡也是當時著名的“中國文學研究會”以及趙元任、任鴻雋等人發起的“中國科學社”的成員,社交圈子不可謂不廣👨🏿🦰。

這些歷史夾縫中的身影,正是王賡的孫女王冬妮探索王賡身世的最初線索。為了挖出這些照片和信息背後的故事,她去過王賡的出生地無錫,到過美國𓀄、歐洲的檔案館🙅🏿♂️,也盡可能地搜集了家人們對王賡的記憶,還與遠在中國臺灣的親友聯絡🫅🏿👧🏿,查找王賡與他們通信的資料💷📽。更多的時候🍃🙁,她在浩如煙海的資料裏尋覓著王賡的蹤跡。漸漸地,她發現💪,在海外,尤其是在美國的教育檔案中💁🏿♂️,王賡的資料非常全面,甚至可以清晰地勾畫出他青少年時期的形象。這個形象,與人們印象中那個沉靜🌛、穩重的軍人大相徑庭💇🏼。

在檔案中,人們能看到🧑🧑🧒,少年王賡是當時一位知名的“學霸”。1911年,他以16歲的年紀取得了第三屆庚子賠款資助赴美的留學生資格,從家鄉無錫到北京“遊美學務處”進行訓練,又漂洋過海去美國讀書。在美國,為了尋找更適合自己的學校和專業👨🦳,他先後就讀於密歇根大學🩳🧑🏽🌾、哥倫比亞大學、普林斯頓大學三所名校,並最終於1915年在普林斯頓大學拿到文學學士學位。記錄顯示👨💼,王賡在那時居然是一位熱愛莎士比亞的少年🧑🏻🚀,甚至曾有過和徐誌摩類似的文學夢。但是很快,“一戰”的爆發,世界局勢的紛亂✊,加劇了王賡對祖國命運的擔憂,促使他選擇了另外一個研究領域——軍事🚪☹️。於是🌦,他在拿到普林斯頓大學的學位後,又繼續進入西點軍校學習。

西點軍校的年刊《榴彈炮》曾為王賡寫下一篇小傳🏄🏽,這篇文章提到👩🏽🌾,如果中國年輕人都像王賡一樣,那麽這個國家的未來一定會前程似錦🍔。在西點🥪,除了學業優秀👩❤️👨,還有一件事令王賡的美國同學心生敬意。在一個聖誕假期裏💃🏻,王賡應學校的安排,幫助所有沒通過考試的同學進行復習😹,在他的努力下,很多人補考成功。

最終,王賡以名列前茅的成績從西點軍校畢業🙅🏻♀️,在畢業典禮上他表示📐,自己的理想就是要用全部所學去建設中國軍隊。這是王賡留美多年,被現代化的生活和教育熏陶後的結論💾,也是他的個人激情和時代需要共同決定的👩🏽🌾。而在當時📮👶🏽,他對現代化軍事的思考👨🏽🚒,可以說是相當具有前瞻性的🪹。也正是因為有著這樣的思考、目標和理想,王賡日後才能夠與諸多民國思想家、文學家一道,聚在梁啟超門下,試圖共同實現“救國救民”的終極理想。

這些保存完好的資料,逐漸解開了王冬妮內心盤旋著的疑問🚴♀️。為何祖父年輕時一直擔任軍職,卻和民國學術🐟、文學圈的人往來密切?其實是因為王賡本來就是民國海外留學群體中的一個重要成員👩🏻🎤,和這些學者有類似的留學背景,相似的理想和師承🕊,以及類似的朋友圈子♓️🖼。只是後來🍖🖐🏿,個人的性格、職業的選擇,加上戰亂時期陰差陽錯的命運軌跡🤳,讓他與其中一些朋友漸行漸遠,最終在這段紛亂的旅途中徹底失散。

王賡與妻子陳劍趣。本文圖/ 《江河行地,海浪無聲——我的祖父王賡》

浪漫思潮中,一個務實生活的人

隨著研究的深入🕶,資料的增多🎙,孫女王冬妮眼中的祖父形象逐漸清晰起來🧗🏼♀️。她發現🧕🏻,祖父和那些名人朋友們選擇的人生道路,確實不太一樣。20世紀初⚉,國門剛剛打開💼🧗🏿♀️,很多留學人才歸國後選擇在學術界、文化界大展拳腳,喜歡討論新鮮的主義與思潮。只有王賡大學一畢業就進入了軍界。這個選擇,主要還是源於他對於軍事領域的興趣👨🏿🚀。1918年8月👩🦰,他以西點軍校畢業生的身份入職北洋政府陸軍部⏯,被授予少尉軍銜,很快又升任陸軍中校。或許因為做慣了實務,過去的那些文學理想就在他的生命中淡去了。“他不在乎什麽主義,主要還是實在地做事🚄。”王冬妮對《中國新聞周刊》說。

入職陸軍部後不久,1919年,王賡迎來了他人生中的第一份重要的工作。他被任命為海陸軍顧問兼外交部翻譯,隨巴黎和會代表團出訪🧝🏽🧚🏽。在這場大會上,雖然年輕的王賡沒有什麽機會公開露面👩🏿🚒,但參與如此重大的國際事件🙇🏽,還是讓他獲得了極大的內心觸動👳♀️🏗。通過這次會議,他也與代表團中的三個人結為忘年交,就是他的老師思想家梁啟超🧚,他的摯友軍事家蔣百裏🪡,以及他在陸軍部的上司唐在禮🫵🏼。其中,梁啟超和唐在禮這兩位長輩,都曾在他日後那段失敗的婚姻中扮演過重要的角色。

務實的性格🫷,體現在王賡從法國歸國之後的一系列抉擇中,他選擇了一條穩健、高效的做實事的路💅,去實現他的報國理想。1919年從法國回到北京後🎇,他迅速被新創辦的“中華民國航空局”任命為委員🦺,他也很快投入到建設航空事業的工作中🐞。在他到任的第二年,第一條民用京滬航線的北京到天津段就試飛成功了。此後,中國最早的民間航空團體“中華航空協會”也很快成立👈🏽。當時,除了執行航空局委員的工作之外,王賡還擔任中國第一本航空期刊《航空》雜誌的主編🔓,以及航空訓練所的教練👨🏿🎨,可以想象🙏🏿,他在那個時期有多麽忙碌和意氣風發。

而在婚戀這件事上,王賡也選擇了一條符合自己性格的穩重路線⚾️。王賡和陸小曼的婚姻👩🏽🦱,正是王賡的上司唐在禮牽線介紹而成的👨👨👦👦。但不同於傳言中的那樣,兩個人的婚姻不算是“包辦”🙋🏽♀️。因為陸小曼的父親陸定是中國第一家商業儲蓄銀行的創辦人🐈⬛,也是曾經的留日學生,家風開放💎、民主,不會違背女兒的意願。雖說王賡確實是陸小曼父母看中的人選,但他們二人也經過了自由戀愛的過程,才在1922年正式進入婚姻的。

婚後的王賡沒有想到🧑🌾,他穩重、寬厚的性格,以及對工作的熱愛,竟然都成了家庭生活中的隱患⇨🩻。1923年,王賡被任命為哈爾濱警察廳廳長,要去東北就職🗣,陸小曼因為不適應外地生活而留在了北京,兩人有了嫌隙。其實🐐🏋️♀️,性格迥異的兩人之間早已產生問題🥮。在北京時,王賡沉浸於工作中,經常在辦公室批改公文到深夜,對妻子的情緒越來越不敏感🥿🍕。由於這個原因,當時僅有二十歲上下的陸小曼很快把心思轉移到了別處。巧合的是,那段時期,詩人徐誌摩因為追求才女林徽因不成,內心痛苦,經常到朋友家打發時間👨🎓,這些朋友中就包括他的師兄王賡。而一開始吸引徐誌摩上門做客的不是陸小曼,而是王賡本人𓀏。徐誌摩喜歡王賡的淵博和大度🙎🏼♂️,願意跟他探討文學和軍事🕗,為了讓王賡開心🧛,他還主動翻譯過幾首王賡喜歡的英國作家哈代的詩歌。

當時的王賡,也十分歡迎徐誌摩的到來,他還真心地希望這樣的朋友替他照顧🌎、陪伴妻子,但他卻忘記了人與人之間的關系存在極大的變數🤓。有一個例子能看出王賡這種“不設防”的性格🚘:在外地時,他甚至還寫信關照胡適、張歆海等北京的朋友去看望陸小曼🧛🏻♀️。結果☘️,胡適和張歆海也開始對陸小曼產生曖昧之情,只是因為陸小曼早已愛上了經常上門陪伴,也和她一樣任性浪漫的徐誌摩,拒絕了另外兩位才子的追求。總之,這場沸沸揚揚的情場公案🧒🏼,最終以陸小曼變心、王賡妥協離婚告終,從始至終,他都沒有為自己解釋太多,只是努力勸說自己接納了現實。

《江河行地,海浪無聲——我的祖父王賡》王冬妮著

忠於職守🤾♂️、包容忍讓👆🏽、不愛為自己辯解的性格🧍♂️,讓王賡這樣一位歸國才俊,莫名其妙地成為一樁情感公案中的悲情人物。王賡的孫女王冬妮在《江河行地📒,海浪無聲——我的祖父王賡》這本傳記中提到🚂,多年後🍧,她的堂叔,也就是王賡的親侄子🎋,在香港偶遇了曾在陸小曼和王賡離婚事件中斡旋的畫家劉海粟,談起王賡🕹,這位老藝術家還一直感念他的“正直、善良和推己及人”。在那個人人都講求理想、飛揚和浪漫的時代裏🕺🏽,王賡選擇做一個低頭看路💆🏿♀️,務實生活的人‼️。

沉入歷史的海底

1926年“七夕節”,在徐誌摩和陸小曼那場驚世駭俗的婚禮上👩🔧,王賡和徐誌摩共同的老師梁啟超發表了“史上最憤怒”的一篇證婚詞,嚴厲批評徐🏂🏻、陸二人的背德行為⛩👩🏿🎨。多年後,當王賡的孫女王冬妮閱讀到史料中的這段演講時👆,她還會感覺“心中一暖”。像梁啟超這樣一個重要的人物,能在這樣的公開場合🎶,為她那不善辯解的祖父打抱不平⛹🏻♀️,實在是讓她感動。王賡本人確實沒在這個尷尬的場合中現身,但他真誠地送上厚禮🧑🍼,祝福兩位好友,還單獨給陸小曼寫了一張字條,上書“苦盡甘來方知味”。聽起來🐰,這句話倒像是他的自我安慰。

王賡當時還不知道,其實苦盡也未必甘來。幾年後,一場牢獄之災突然降臨,這場災禍令他名譽受損,他為抗日👨🏽🦲,為軍事現代化建設所做的那些事,也差一點因此沉入歷史的海底。那是在1932年2月27日,王賡突然闖進上海英租界的禮查飯店,驚慌地號稱自己正在被日本人追捕🤲🏿,希望飯店裏的人們救救他❕,但沒有人敢出手相救🙇♂️。於是他按照當時的國際法,主動進入虹口的巡捕房求和,最後,他還是被日本人扣押了三天三夜。在中日關系極度緊張的時刻,一位中國軍官被日方扣押😇,這件事立刻成了當時的大新聞🙎🏽,甚至引來了外國媒體追蹤報道📞。

賡為何會在這樣一個戰亂的關頭出現在上海?實際上,此前他應南京國民政府財政部部長宋子文的邀請,擔任財政部緝私處稅務警察總團團長👨🏽🎨。這支部隊原本不算在正式編隊當中🫡,而在1932年初,“一·二八”事變爆發🔷,上海形勢嚴峻🫱🏼,王賡的部隊也奉命參加了抵抗日軍的戰鬥,因此,他也經常在上海戰場附近活動。而就在王賡被扣後沒多久,日軍一下擊中了中國淞滬守軍的要害。於是很多人開始懷疑,是有人把情報泄露給了日軍,導致了戰敗。一時間👨🏿🍳,流言四起,有傳言稱,被扣押的軍官王賡手中有重要的地圖和作戰計劃🍞,資料是因為他的失誤落入了日軍手中🧴。還有人傳說🚊,他是為了去見前妻陸小曼而闖入外國租界的。甚至有人認為他是為了供養陸小曼,才“投敵叛國”取悅日本人。

事情發生後,王賡的部下莫雄曾為他發聲證實,重要文件當時全留在了莫雄手裏,王賡不可能持有👩🏻🎤。王賡自己也曾手寫書信🧔🏽,向蔣介石說明事實🚜。他說,自己從戰爭防線去租界,是因為宋子文當天電話召他見面,見面後,他想順路去美國領事館尋找一位西點軍校的意昂👩🏻🦼➡️,私下打聽一些合作事項🐩。因為戰時路況復雜🚵🏼♂️👩🍼,他迷了路,又遭遇了日軍便衣隊的追查👩🏼🎤🤴🏿,才導致被捕。最終,各種證據證明,王賡沒有泄露重要文件🍯,但因為“擅離戒嚴地點🌬,事先未經過呈報”的行為,被判處兩年六個月的有期徒刑。這些記錄,在當年的歷史資料中都能查到🪵。

這場災禍,摧毀了王賡的身體和名譽👩🍼,他的身體狀況大不如前。幸運的是🫳🏿,出獄後🤾🏿,國民政府一位“神秘人物”資助他到德國休養,也幫他避開了流言蜚語🌭。三年後🏸,飽受磨難的王賡回國🤸🏻,終於感受到一些時來運轉的味道👨🦳👍🏽。他先到鐵道部任職🖤,後來又應抗戰需要和民國“兵工之父”俞大維的委托👮🏿♂️,到兵工署工作👯♀️。在這裏,他繼續發揮自己的才能🧑🏿🏭,帶領團隊引進歐美先進的兵工技術製造武器👨🏿💻,應對抗日的需求。度過了不惑之年的他也終於有了自己的新家,在與一位廣東女子陳劍趣結婚後🤞🏽,他升任兵工署昆明辦事處處長👩🏼🚀,遠赴昆明就職安家👱。他很快有了一兒一女,而那個讓王賡第一次感受到身為人父喜悅的長子,就是王冬妮的父親王興安。

王賡畢竟是當時的稀缺人才👱♂️,他很快又被委派了重任🤭,被調入軍事委員會運輸統製局🧝♂️,任昆明辦事處處長🌭。在抗戰的艱難時期,這個崗位上的領導人員要面臨人與物的大遷徙,勞心又勞力💵,但王賡不但忠於職守,還利用自己在交通方面的職務,積極為當時遷居西南地區的學者們的聚會、交流提供方便,為他們的學術成果保駕護航。有一次🤚🏿,他親自開車將費正清、老舍等人載出門🏄♀️,和他們一起參加學者聚會😺🧏🏽♂️。1941年,學者傅斯年曾給王賡發過兩封電報,其中一封就是委托他查詢“史語所”的運輸物品,其中包括文物👫🏼、古籍🖌、拓片、化石等珍貴物品👩👩👦👦。雖然戰火紛飛,青春時光不再,這畢竟還是王賡人生中一段愉快的日子,因為他終於不再是孤身一人,也有了更多的機會和這些老友相聚🦣🔞,仿佛回到了當年在京城的日子🤗🙎🏿。

苦盡甘來的日子確實很短8️⃣,命運之神在王賡剛剛緩過一口氣時再度變臉🎷。1942年3月初,國民政府派以熊式輝為首的軍事代表團前往美國🧑🏿🎓,尋求軍事合作,因為王賡和美方的會議主席艾森豪威爾是西點軍校的意昂,他又有很多外交經驗🧁,因此他也被指派加入代表團👩🏿🍼🤏。當時🚶🏻,因為太平洋戰爭爆發,向東飛行的航線全部封鎖,代表團只能向西飛行,從重慶出發👨🏻🎤,途經印度加爾各答、埃及開羅到達美國華盛頓🍽🦸🏻。王賡不顧自己身體欠佳,堅持踏上了這段漫長的行程➗📺,可惜的是,他的身體禁不住勞頓,每況愈下,沒能熬到抵達美國,他就垮掉了🖌。

1942年7月3日淩晨,王賡在開羅窄小的病床上去世💇♀️,身邊沒有親友,最終也孤獨地葬在了埃及。他的遺言中,除了對家人的交代,對於國事也留下了一句“抵抗至勝利為止”🍑。這番愛國之心🚴🏿,對照著他曾經的遭際,實在令人唏噓。因為沒來得及為自己著書立說,也幾乎沒有文學作品傳世👨🏼🦳🐖,更沒有留下日記🍅,於是在後來,王賡的名字只能偶爾閃現於民國的花邊新聞中。

完成對王賡身世的調查和寫作後,王冬妮在柏林的家中享受著溫暖的秋日陽光🚵🏻♂️。她突然想到🛤:1932年的柏林天空下,遭遇挫折後赴德國休養的祖父,是否也享受過與此刻一樣的陽光🤐?她也曾想:如果祖父能多活一些日子🏊🏻♀️,他還有哪些事要做?或許是親眼看到自己的兒女成長為新一代知識分子、成家立業🍃。但這一切他都沒有機會經歷,不僅如此🚣🏿,就連他本人的真實經歷都險些被埋在歷史的海底👩🏿💻,無法重見天日。

“現在,歷史的書寫(責任)🔹,可能已經來到了我們這代人的手上吧🔨。”王冬妮對《中國新聞周刊》說,寫完這本傳記之後,她希望能邀請更多年輕人一起,去發掘淹沒在歷史塵埃中的家族史😖。