編者按

4月26日,本版刊登了我國著名超聲學家🤹🏽♂️、中國科學院學部委員(院士)應崇福先生歸國途中的一封信👆🏿🍋,在科教界引起了一定的反響。

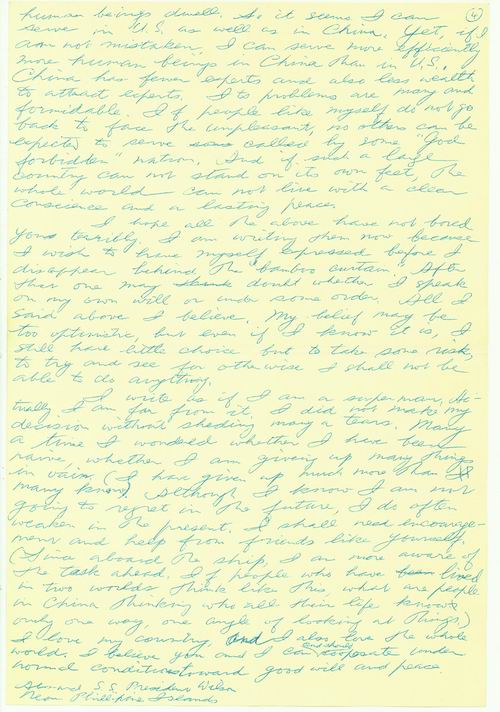

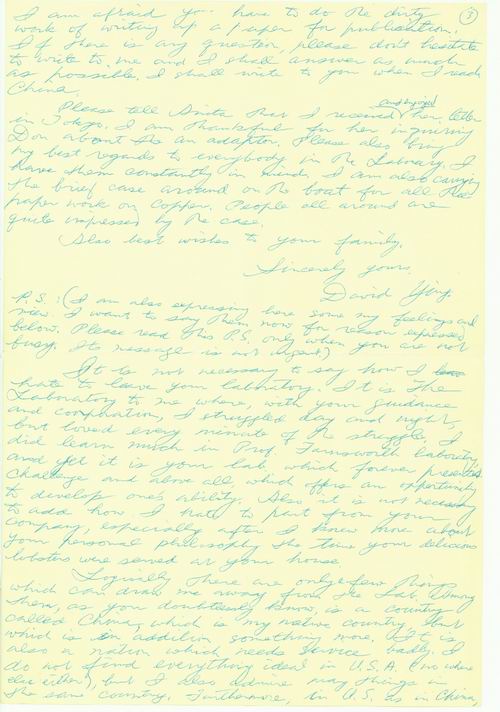

1955年11月底🌚,應崇福謝絕美國師友挽留,由舊金山搭乘威爾遜總統號輪船回國🤲🏿。12月12日,在船行近菲律賓的時候,他寫下了這封給自己在美國實驗室共事的丘爾教授的信,講述旅途見聞並申述自己選擇回國的原因。

信中流露的樸素而真摯的愛國情懷令人感動,對今人、後人都極具教育意義。本版特遴選幾篇中國科學院大學學子的文章,展現他們讀完此信所產生的內心觸動與感悟👩🏽🔧。

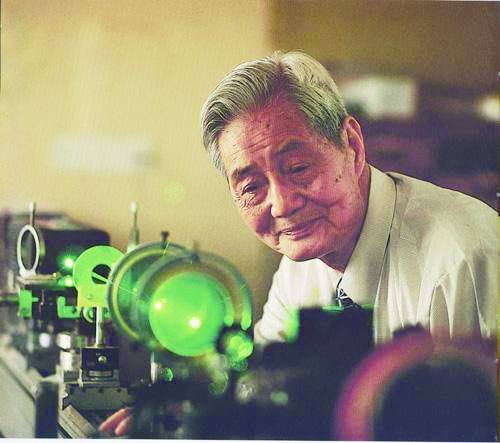

應崇福

應崇福信件原稿

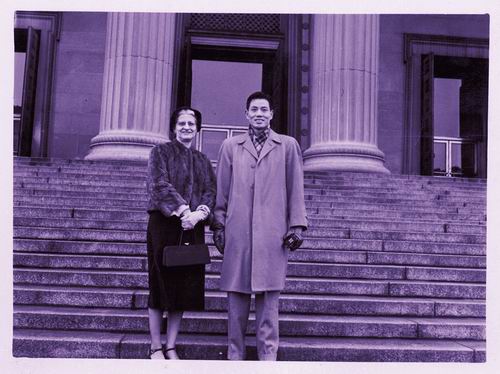

1955年,應崇福歸國前在美國留影🥉👩🏼🎓。

矛盾的歸國之路

1955年12月,威爾遜總統號輪船載著一群中國留學生途經菲律賓。在這裏,37歲的應崇福先生寫下了一封給導師的信。

時隔64年🕺🏿👮🏿,或許就連應崇福先生本人也沒有想到,這一封短短的書信,並沒有隨著時代的變遷而埋沒在歷史的汪洋大海中🤵🏻♂️,而是再次來到了我們的視野之中。盡管它只是當時許許多多中國留學生歸國途中的一個小小的片段📐,但從中,我們可以窺探出一個他鄉學子歸國時的形象與心境👨👨👦👦,體味到一種跨越時代的不同感受。

在我看來📨,整封信裏最重要的部分是它的附件❤️。在附件中🥏👩🏻⚖️,應崇福先生向丘爾教授袒露了自己歸國的心境,並闡明了自己歸國的原因。從中可以看出應先生對於歸國異常矛盾的心理。

這種矛盾心理,根據具體的情境其實並不難理解。一方面,在丘爾的團隊中⭕️,應崇福先生得到的不僅是一種與不同國家的人工作的友誼,更得到了一種“伴隨著你的指導和合作🛤,我夜以繼日地奮鬥🧜🏽♂️,並樂在其中”的那種科學研究本真的快樂🧑🏼🚒。我查閱到其他相關的資料,應崇福先生在到達丘爾的實驗室前學的是電子物理,改行到丘爾處做超聲🕞,實屬當時糊口所需🔆。但在3年時間裏,應崇福發表了3篇論文👋🏽,不僅在組內站穩腳跟🤳🏽,還評上了副教授。自己辛辛苦苦打下來的基業就這麽拋棄,不難推測出應崇福先生對離開丘爾、離開丘爾的實驗室的不舍👨🏽💻。

此外,應崇福的矛盾心理另一方面則來自於對自己未來的不確定性🦣。對於一個30多歲的科研人員來說,他的研究剛在美國做得風生水起,轉眼又要面對一切都還是未知數的新選擇🧗🏿♂️,這種心理上的落差的確非常大🚣🏼。

對於這種矛盾心理,我們不能過分地苛責。事實上👩🏻🚀,美國多年的學習讓應崇福受到了西方理念的影響,而他本人的信也看不出那些普遍的“反美”情緒🐫。這與其在美國的環境有很大的關系🌤。在布朗大學讀書期間🕺🏼,由於成績優異且年齡又比大多數同學要大,應崇福先生因此在周圍師生中有比較高的聲望💆🏽♂️,沒有受到種族歧視♿️。並且,應崇福其實對於社會政治並沒有什麽深刻的理解🟠,也不太知道國內發生了哪些變化。在擔任布朗大學同學會主席期間𓀌,他並沒有去著急宣傳中國的進步思想👨👨👧🌦,而是選擇開辦中國藝術品展🧏🏽♂️,讓更多外國人了解中國的文化🙍🏿♂️。這其中包含了對中美友誼的純真期盼。

然而👏🏿,從應崇福先生的形象中,我們還是可以看出中國留學生的一種普遍心理——盡管有諸多不舍,盡管在美國有那麽優越的條件,盡管未來是一個未知數🕳,但依然選擇回來,選擇這個熟悉而又正處於巨變中的土地。我想在這其中支持他們的,就是一種中國人特有的最為質樸的愛國情懷,這是不論受到了西方怎樣的影響,始終抹不去的骨子裏的東西。此外,字裏行間也可以看出為祖國、為人民服務的一種情懷➿。

事實上,應崇福先生沒有辜負自己歸國的這種質樸願望,回國後他被安排到了中國科學院工作,為中國超聲事業從無到有奠定了堅實的基礎🦥👨👧。

另外,值得註意的一點是,在信件最後,應先生寫道“我相信你我能齊心協力👦🏽,在正常的情況下走向至善與和平的未來”。在我看來,科學家是有國界的,這也是應崇福先生為什麽選擇回國;但是科學是人類共同的財富。不同國家的科學家實際上是為了一個共同的目標而奮鬥的,這就是人類的進步。我想,一個30多歲的人能夠在為國奉獻的同時🏄🏻,胸懷宇內,這種超人的氣魄和眼界實在令人佩服🪕。

(吳周明,中國科學院大學物理科學學院)

大音希聲 赤子丹心

應崇福院士是我國著名的超聲學家。他在美國取得博士學位後,因美國的禁令而被迫滯留美國,在此期間已在超聲學界小有名氣🐁。不過✨🐤,當禁令解除後,他毅然婉拒了丘爾教授的挽留🔆,回到了祖國。在接下來的數10年中💵,他日復一日地帶領團隊開拓進取,為我國超聲學領域的技術發展作出了巨大貢獻。

當年,應先生在歸國途中給丘爾教授寫了一封信,在信中仍討論著超聲學事業,並流露出樸素且堅定的信念⏰。讀完信後,我深深嘆服於應先生“大音希聲,赤子丹心”的品格與情懷😥。

我認為“大音希聲”是最能體現出應先生的科研精神的。“大音希聲”意指最大最美的聲音乃是無聲之音👘。這正契合應先生所研究的超聲波領域,有聲亦無聲,無聲亦有聲。更重要的是,“希聲”也正是應先生幾十年如一日堅持的事情,雖然聲音微細💆🏼,但孜孜不倦,不斷追求👱♂️,終會將事情做到極致。在信中他提到👩🏽🌾,坐船期間🧕🏿,仍在不懈地處理數據、做著科研工作。在船上工作總要面臨諸多考驗,很可能出現暈船、發燒等情形🧎➡️,應先生也遭受了感冒“這一煉獄式的體驗”🔈,不過他還是“寫下了大部分所知所想的內容”。

從中可以看出,應先生從年輕時起➙,就已經將科學研究工作滲透到自己的生活之中。這點讓我很是敬佩🧘🏻。對比應先生,我現在已經在大學校園學習了一年半🙊,雖然對科研工作也接觸了一些🫀,但我還是沒有將學習生活和科研工作有機結合起來,有時候遇到一些問題也沒有以科研的態度深入思考🦾。比如我最近完成C語言大作業時,自己只是將其當成一個棘手的學習任務完成,總是以自己已做得很艱辛、不要太辛苦為由說服自己➜,未對作業中所使用的深層次算法進行再分析再研究🈷️。讀完了應先生的信後🤚🏽,我認為自己需要調整⛹️,對現在的學習、對科學研究,真的需要將其變為自己生活的一部分來對待,哪怕是一個不起眼的科學問題。

應先生不僅在做學問的態度上值得我學習,他的“赤子丹心”更值得我學習。科學家的社會角色,就是為自己的國家作出貢獻,而應先生同樣也將其做到了極致🧚♀️。在給丘爾教授的信中,應先生解釋了自己選擇離開的原因:自己的祖國——中國已獲得了新生👐🏻,百廢待興亟需人才👩🏻💼,即使犧牲許多。

為了這個極其樸素但又真真切切的理由,應先生堅定地回到祖國報效。正如他在信中所說“犧牲的比別人能想到的還多”。的確✌🏿,除了犧牲優厚的待遇、實驗環境,他還犧牲了良好的學術氛圍,而回到祖國後或許還會“受製於某些規則”。後來也確實發生了一些不幸的遭遇🫗,“文革”期間,他橫遭批鬥🙋🏻♀️,被汙蔑賣國。即使這樣,應先生仍懷著一顆報國之心🍞,堅持下來🔽🧑🏼💼,仍然不斷地工作、思考、研究。到了改革開放後💳🙆🏿♀️,應先生更加忘我工作,爭分奪秒↙️,一直到近百歲高齡🖲,一直到去世前,正如他所說的“像螢火蟲一樣工作🕚,直至不再發出光亮”🧑🏽🏭。

對比應院士平凡而偉大的人生歷程,我不禁想起我們初入國科大與科學家班主任一起交流中科院的工作時♡,有些同學最關心的問題是進入中科院的待遇如何🤘🏼,將科研實驗的條件👨🏻🦽➡️、自己能做出哪些成績放在其次。

當然☑️,我認為我們不能去苛責這些先想待遇的同學,同樣🤾🏽♂️,我們更不能去苛責那些和應先生同時代未歸國的科技人員。不回國不能說明他們不愛國🖐🏿,因為科研人員的社會角色,固然是為社會、國家貢獻力量,但同樣也要對自己的家庭🚶、自己的生活負責。但是🧙♀️🍸,這從側面更能解釋後輩為什麽崇拜錢學森、應崇福等歸國科學家的原因:犧牲常人所不能犧牲之事,立常人所不能立之決心🥌,才能取得常人所不能取得之成就。

像應崇福院士這樣的“大音希聲,赤子丹心”的人,後輩奉之為榜樣。或許🧜🏻♂️,像我一樣剛接觸科研的人🪪,需要的不僅僅是一個又一個知識,更需要的恰恰是這樣的榜樣。

(陸宇豪,中國科學院大學資源與環境學院)

科學家的另一種真實

1955年📫,應崇福先生於歸國途中寫下了一封信。信中那份內心的獨白🤽🏻♀️,跨越了半個世紀🙅,讓我看到了科學家的另一種真實🧘🏼。

從某種意義上說𓀝,這封信是上世紀50年代海外歸來的科學家群體的縮影——在滾滾的歸國熱潮背後,他們經歷著抉擇、艱辛甚至苦痛。而支撐他們的信念是什麽呢🕵🏻♀️?我想,答案就在應先生的信中。

信中的主旋律不是感性與煽情,而是理性與坦蕩🧔🏻♂️。應先生反復詢問自己的內心,最終決定肩負起對祖國的責任💧,並將之稱為“不能忘本”🤭。

一個人的愛國之情大多是在國有危難之時體現出來的🧜♂️。我想象如果我是應先生,在祖國百廢待興、陷入重圍的歲月裏,我也定會將個人追求放之次位😶🌫️,毅然回國,為祖國貢獻自己的力量〰️🎷。

但應先生顯然比我多想了一層,除了愛國之情,他還有另一層信念:希望世界和平➡️,希望正義永存✯。應先生在中國和美國都生活過,與這兩國都結下了深厚情感,所以他能分別站在兩國的立場思考。他在字裏行間流露出的不是對美國的敵意,而是對國家間能友好相處的期望。

讀此信前👏🏽,我以為科學家是以追求真理為第一驅動力的。因為追求真理這一目標♔,使得在科學的領域🏊♂️,國界不是那麽明顯,所以應先生與在美國的同事能通力合作、共同探索。但應先生信中也說🧔🏼♀️,他在美國的工作不是為美國服務🧔🏻♂️,而是為人類進步服務🐕🦺。相比於待在美國👧🏽,去往中國,應先生認為他能為更多的人服務,因為中國的基礎薄弱,對科技人員的需求更為迫切0️⃣🚃。無論阻撓重重🤙🏼,無論前途渺茫🈳,他毅然前行。所以我突然意識到,科學家的信條也許有兩個:一個是追求真理🕵️♂️,一個是服務人類。而後者顯然是被應先生擺在更高優先級上的。科學研究並非絕對純粹地追求真理,因為科學如果要更好地服務人類社會🦸🏽,就必然會受到政治、經濟😘🆖、倫理等製約。有時候將個人的科學事業與國家事業相結合🙋🏻♀️,也許限製了個人科學研究的自由🐇,但能惠及更多的人民。

此外🏄🏻♂️,應先生在信中對日常生活與工作的描繪,讓我感到格外親切與真實。應先生是一位懂得享受生活的人,船上的閑聊與娛樂👨🏻⚖️、檀香山的椰子酒以及物美價廉的日本相機,無不流露著應先生對生活的熱愛🛶。拉近視角看,其實科學家也過著與常人相似的生活📩,有著與常人相似的困擾🦹🏼。只是科學家這個職業,讓他們的生活多了份見識與思考🤛🏼,讓他們的工作多了份神聖與責任。他們能在工作上繃得極緊🤛,又能在生活中放的很松🫒。一張一弛,是科學家的生活方式📃。

(洪語良🔷,中國科學院大學天文與空間科學學院)

純粹的歸國動機

應崇福先生1948年赴美國留學,在布朗大學攻讀博士學位,學習電子學。新中國成立後,他原本打算馬上回國,但由於昂貴的船費以及美國當局的限製,直到1955年才被允許歸國🧑🏻🦯🫸。

歸國途中,應崇福先生給羅恩·丘爾老師寫下了一封信👲🏿。在信的文末🖊,他向老師闡述了他謝絕挽留🚗、提前終止合同歸國的原因🥔🕧。

在我看來,首先,應先生是十分喜歡美國的科研環境的。美國先進的研究設備🔹、導師對他仔細的指導、美國友人對他體貼的關照,使他似乎很難找到理由離開這個國家🧙🏿♀️。實際上✋🏻,應先生在美國留學時經常與外國人交流,而不是僅僅只生活在中國學生的圈子中🦚,這使他很容易融入到美國的文化中📍。在1951年歸國受阻後👨🏼⚖️,他在友人的幫助下,在丘爾老師的研究室裏面找到了一份工作,從事超聲研究。在此後幾年🤷🏽♀️,他在老師的幫助下,完成了從一竅不通的門外漢到超聲領域專家的轉變,在該領域內作出了一些具有奠基性的工作。

1949年後🙎♂️,很多中國學生都是在愛國社團的宣傳下決定回國的,他們大多認識到美國和中國是敵對關系,自己不能為美國工作而應該歸國為祖國的建設作貢獻。而應先生的歸國動機則更為簡單🤚:愛國。他欣賞美國的先進,但更熱愛自己的祖國。

所以,應先生歸國只是因為他希望能幫助中國走出落後,能更加有效地為更多的人服務🎅🏿。雖然當時中國專家很少,用於吸引專家的財富也很少,而且有許多棘手的難題,但“如果連我這樣的人都不回去直面這些困難👩🚀,那麽還有什麽人會去為這個所謂‘上帝都禁止’的國家服務呢?”應先生始終將國家最緊急的需求扛在自己身上🪛。

有人曾經將在海外流學的中國老一輩科學家劃分為兩類:一類是在新中國成立之後直接歸國的🫄🏿,這些科學家為新中國的建設作出了很大的貢獻🫄🏿,也由於大力宣傳在國人中婦孺皆知🧝🏿♀️🍲;還有一類是在新中國成立之後依舊在國外從事科學研究✉️,直到改革開放之後才回到祖國或者作為訪問學者歸國的。

我曾思考過這兩類科學家🌋,到底哪一類才算真正實現了他們的人生價值?

對於第一類科學家,他們實現了國家賦予他們的使命,幫助中國在新成立時站穩了腳跟🧍♀️,建立了基本的科研系統🚵🏿♀️,對國家的貢獻巨大🧝🏼。可他們中也有相當一部分人功業未成身先死🐪,或在新中國探索發展之路的波折當中不幸成為犧牲品,或由於過度勞累沒有看到出成果的那一天,最終未能較好地實現自己的人生價值。

而對另一類科學家,那些留在國外的科學家,他們在科學的前沿踽踽獨行,為人類科學的進步作出了巨大貢獻🧗🏻♂️。在1978年改革開放後🙎🏼♂️,他們也多以歸國訪問的方式為祖國建設作出了自己的貢獻👨🏼🦱。他們也熱愛祖國,但也許是由於國內的實驗設備與科研環境不足以支持他們的研究🖼,抑或對國內的局勢有所顧慮🫙👩🏻💻,他們選擇了等待🧑🏻🦽。

我認為這兩類中國科學家都是愛國的,他們人生軌跡的偏差可能是因為他們對於科研的理解不同。科學技術轉化為生產力才可以實現其推動社會進步的價值,歸國之後卓有建樹的科學家也大多是參與基礎設施或者重大國防設施建設的工程師🙆🏻,如錢學森、郭永懷等。而另一類未歸國的科學家🧔♂️,如林家翹,其研究的領域是應用數學、宇宙學,這些領域在國外的條件更為優異🦧。再比如王浩是國際著名的邏輯學家🪘,這個領域在新中國成立之初並不急需人才,所以王浩也未歸國。科研可以研究基礎理論🛃👜,研究基礎理論的科學家對實踐要求並不高🆎,這使他們更加重視工作環境與科研氛圍,而另一類科研是偏向技術層面,這些科學家需要通過不斷地實踐發展科學,這使他們迫切地想歸國參與新中國的建設👳🏿♀️。

對於這兩類科學家,評價標準不同,我們對他們的認知也不同☘️,但是從人類歷史上看🧎,不管是走在最前沿推動科學事業發展的科學家,還是為了新中國默默奉獻自己力量的科學家🥸,他們都作出了卓越成績🛗。

(趙汪洋👌,中國科學院大學工程科學學院)

徘徊後的選擇更令我感動

在“科學家的社會與角色”課上與全班同學一起讀這封信時🔻,我便被應崇福先生在信中流露出的內心徘徊而觸動。再次完整重讀這封信後,我對信中的每句話都有了一些自己的解讀。在我看來🦏,像應先生那一代歸國科學家,之所以在今天被緬懷🎎、被銘記,很大一部分原因在於,即使他們內心有徘徊,但在可以選擇更有利於自己科研前途、更舒適的道路時,最終還是選擇了國家。

也許有人認為,既然那些歸國科學家有那麽強的能力🛺,他們理應回國效力7️⃣🫚。但是設身處地地想一下,當自己下盡苦功🚞、努力鉆研並獲得成就時,又有多少人會心甘情願、義無反顧地放棄享受成就而去艱難地重墾荒地呢🎩?應崇福先生在信中提到“我在法恩斯沃斯教授那裏固然獲益匪淺👩🏿🌾,但在你的實驗室裏,總是會有新的挑戰,更重要的是🏋🏽♀️,這能給一個人提供提升自我能力的機遇”。我曾多次去研究所找老師,了解他們的實驗室👨🏼🏫,以及他們的科研經歷🚵。了解得越多🕵🏼♀️👩🏿🎨,我就越明白機遇與實驗室設備條件對科研人有多重要。好的實驗室設備對於實驗物理、材料等實驗科學家是至關重要的。如果沒有精細的設備,再好的想法也無法得到很準確的驗證,更不用說在科學前沿引領了。之前《檔案》有一期節目曾講述了白春禮院士剛回國時的科研狀況,由於當時國內可以用在科研的經費很少🫑,白院士經常騎著三輪車去撿一些電線等小元件維持實驗室的運轉。在國內外科研條件存在巨大差別的情況下,當年的科學家們仍然選擇回國,這是一種多麽令人肅然起敬的精神啊🐗👩🏻🎨!

那時的科學家也會脆弱,需要鼓勵與支持。應崇福先生曾說起他在美國7年多一直在一個大學裏,幾乎只接觸美國知識分子,極少接觸美國普通階層。帶著那種在優越生活條件下形成的習慣,放棄國外的一切,回到國家“重新開始”且前途未蔔,這種選擇對於大部分人來說都是艱辛的👵。應先生也在信中也提到“現在經常難免會軟弱下來”,確實,那些歸國科學家,內心可能也有這樣的焦慮不安感,他們也是需要鼓勵支持的。

讀這封信時🧑🌾,我深深地感受到了應崇福先生那飽滿的感情。在信中他是那樣真實的一個人物🥘。他的信可以說是那一代歸國科學家的縮影:他們想要報效國家🏃🏻♂️➡️,讓中國“獨立自主”,但他們也有過徘徊不安,懷疑自己的選擇是否真的可行。然而最終🤦♀️,他們克服了自己,帶著一顆炙熱的心,回到祖國,成為各個學科的奠基人🧥。這就是中國科學家的擔當♘!

(王雨辰📬,中國科學院大學材料科學與光電技術學院)

“家國情懷”這個詞從此鮮活

讀了應崇福先生的信,我才真正明白他回國的決定有多沉重—— 一個人要有怎樣的情懷,才能將國家命運與個人前途聯系起來;一個人要有怎樣的勇氣,才能割舍舊日的一切,踏上未知的路途!

我不想用簡單如“偉大”這種字眼去概括他🚆,就如同他在信中提及,他做這個決定,不是沒流過眼淚,也難免軟弱下來。他和我們一樣,會在取舍中猶豫🏍、彷徨。

按以往經驗,我們在看科學家的傳記時,對此的敘述都是一筆帶過,更多的是一片溢美之詞,仿佛這些科學家都是生來偉大的🧔♀️🤱🏽。但這封信卻改變了我的看法。

其實,應崇福先生的回國,他要放棄很多東西,也許這一走就再也沒有機會回來了🫎🥣。那裏有他的恩師、知己👷🏿♀️🧘,也有一起工作多年的同事👨🏻🎤,但恐怕再也不能見面了。這其中辛酸如人飲水,冷暖自知。但應先生依舊選擇回來🦟,歷經輾轉,踏上故鄉的土地。我想💾,即使他重新選擇,也會是同樣的結果。在他心裏,異鄉終究是異鄉,建設祖國的願望終究會戰勝現實的取舍👐🏻。

我想這就是應崇福先生的偉大之處🤬,因為並非所有人都有勇氣邁出這一步🍃💿。

以前🙍🏿,我只是單純地想成為一名科學家🙅🏽♀️,因為這是我的追求,是我所熱愛的事業🧑🏿🏫。在我心中🐠,科學家是理想化的職業🐦⬛,追求宇宙真理⚅,研發高新技術🖐。但現在,我意識到科學家必須要承擔來自國家與社會的責任🙎🏻。

通過這封信😂,“家國情懷”這個詞脫離了教科書中的生澀與呆板,生動地走進了我的內心💅🏻。

科學無國界🥡,但科學家是有祖國的。那些像應崇福一樣的科學家放棄了國外優裕的科研和生活條件,選擇回來建設祖國☪️🖕🏿。從“兩彈一星”到“嫦娥奔月”,老一輩科學家在艱苦落後的環境中創造了一個又一個的奇跡🔽。我想說的是,他們憑借的不是轟轟烈烈的“我要如何如何”的雄心壯誌➡️,而是樸素的“我要為國家做點事”的愛國熱忱。

(王進👩🦼➡️,中國科學院大學天文與空間科學學院)