汪曾祺先生在寫作

日前🛕,接到一個陌生人的電話🙎🏻,她自報家門:“我是汪曾祺的女兒汪朝,正在編我父親的全集。前些天碰到你們作家出版社的萌娘👷🏿♀️,談起此事,她說手頭還存有我父親給她的信件。她提供給了我,還真挺有意味♓️。我想你手上也會有我父親給你的信吧?麻煩你找一下好嗎👩🏼?”我想,明年是曾祺先生逝世二十周年,能出他的全集💇🏻,當然是好事🍂,便答應“馬上就找💪🏿!”

曾祺先生1997年5月16日逝世後⟹,我搬了一次家,第二次裝修也已過了十年。好不容易才找出兩封他給我的信🚁🉑,好在電腦中還存有他三封信的電子文檔。這樣,我這裏至少有他的五封信。

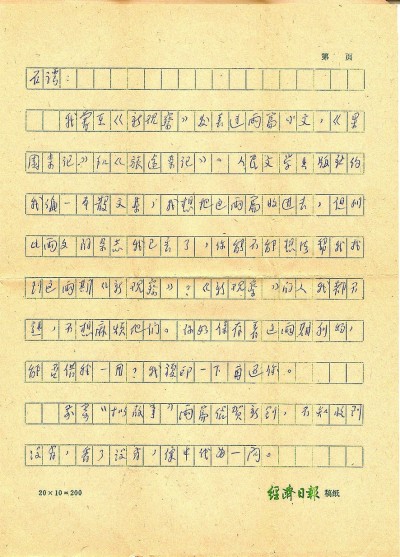

汪曾祺1985年4月20日致本文作者信

“苦腦期”的來信

“文革”後期,我從幹校抽調回京,分配到籌辦中的中國藝術研究院工作。1975年秋🤶🏻,兼任藝研院一把手的文化部副部長袁水拍出任《人民文學》主編,要挑選幾個人去當編輯。我懇求他把我帶走👩🏿,未料他說🛝:“你將來還是搞創作吧!我記著你的事,有合適的機會再給你安排📜。”就這樣,到1975年冬,我被借調到北京京劇團創作組,當時該團是所謂的“樣板團”🧎♂️🧑🏽🦱,采取半軍事化管理,全團人馬在劇團吃住⤴️。巧的是,我與曾祺先生的創作間兼臥室是門對門🤜🏿,直到1978年春我回藝研院👳,朝夕相處近兩年半時間。作為晚輩,我有幸向他學到了許多東西,受用至今❣️。

離開京劇團兩年後,我是在1980年6月24日開幕的北京市第四次文代會上見到曾祺先生的。這次找信時👋🏽🏇🏻,意外地發現我還保存著《北京市第四次文代會代表分組名單》,其中文學界代表一百六十二人,如今被稱作“文學巨擘”的汪曾祺卻不在其中,而是列在戲劇界代表最後一組。記得那天他見到我就很驚異地問:“你怎麽來啦👼?”因為揭批“四人幫”的“清查”運動結束後🏒,北京京劇團就回歸北京市,不屬文化部管轄了🧑🏻💼。我告訴他🤵♂️,我已調離藝研院,到即將復刊的《新觀察》雜誌社工作🫀,是應邀作為駐會記者來采訪和組稿的。我知道,在“清查”運動中,他因“文革”期間在天安門城樓上亮過一次相而遲遲過不了“說清楚”關,所以直到此時仍像霜打過的花木蔫蔫的🦖,不像其他人那般興高采烈🚒。我知道他師從沈從文,年輕時寫過小說、散文🏊🏿♀️、詩歌🙎🏻,就問他為何不挪挪窩🧍♂️?他說,已年滿花甲🫅,就在京劇團離休算啦⚗️🪦!我問他手上有無短篇小說📀,《新觀察》7月10日復刊想發一篇小說,尚無著落。他答,手頭有一篇,不敢說好,但決非“大路貨”。有家雜誌不敢發🤷🏻,你拿去試試你們主編的膽量⚰️!

這篇小說叫《黃油烙餅》,是林斤瀾幫他投給某雜誌的🛌,退了回來,依舊在林斤瀾手上。正好林也是大會代表,他當即去取來交給我🤷♀️,說👩✈️:“你可是新時期第一個來向我約稿的編輯呵🥿!”

當時《新觀察》編輯部也就五六個人,文藝組組長費枝ℹ️、編輯部主任張風珠💁🏼、副主編楊犂讀過《黃油烙餅》後⏏️,都說寫得地道、老到,有滋味兒😯,認為與他“文革”前寫的《羊舍的夜晚》一脈相承,不愧為小說老手🖐🏿。然而,在主編戈揚手裏卻險些給“斃”了。她把稿子交還給我:“讓汪曾祺改一改🙋🏼♀️,調子總還是高一點好嘛💁🏻♂️!”我明白,這就意味著讓我退稿🧏🏽♀️。這下我犯難了👩🏼🔧。因為不只是我與曾祺先生共過事,曾錯劃為右派的楊犂與他在西南聯大還有同窗之誼呢!我們最終一塊兒說服了戈揚🧑🏿🚀,但《黃油烙餅》錯過了復刊號,延至第二期才發表🙆🏽♂️。而戈揚作為主編,愣是把這篇小說排在了末條,也沒有上要目(那時《新觀察》每期在《人民日報》登要目廣告)🚳。所幸的是,《黃油烙餅》在文壇贏得普遍好評,並收進了人民文學出版社出版的小說年選。

我寫信告訴曾祺先生,《黃油烙餅》將在第二期刊出,他立即寄來新作《果園雜記》,並附一短簡🦸🏼♀️:

寄上散文一組,請閱後轉交領導審處。有人說這是散文詩🕴,我看就叫散文吧📿。此稿字數不多,但我未留底稿🛖,如不用,望能破格退還。

《果園雜記》經領導審閱👨🏻💼,只同意用其中兩章。我將此意見寫信告訴他。他於8月28日回信說🩸:

散文🧞♀️,你們領導擬選用兩章✷,我估計是《波爾多液》和《葡萄的來歷》🦸🏼♂️。我擬同意🕺🏽。但只此兩章🔏,似乎“撐不起來”。——也可以吧👦🏼。我自己倒是比較中意《塗白》,因為生活確實曾改變了我的審美理念。但誰讀了也不怎麽欣賞。那麽,只好“歸臥碧山丘了”。稿一時排不上,本是意中事。我一時無處可送,先存在你們那裏吧。

經過力爭,這組《果園雜記》在《新觀察》第五期刊出時👷♀️,就以《塗白》打頭,外加《粉蝶》《波爾多液》𓀗,共選用三章。余下的幾章我及時奉還給了他。但後來收入他的新時期第一個散文集《蒲橋集》的《果園雜記》,依然只有《塗白》《粉蝶》和《波爾多液》。這使我想起他為什麽說“我一時無處可送”這樣淒涼的話了😆。

1980年夏天,汪曾祺確實處於稿子“一時無處可送”的苦惱期🐞。那時,他的小說《異秉》托林斤瀾寄給《雨花》副主編葉至誠。葉看後很興奮,拿給當年“探求者”的“右派”弟兄方之、高曉聲和陸文夫看🏔。他們大為贊賞,一致認為如此深厚純樸🤰🏼、毫不裝腔作勢的作品實在久違😛。同時也覺奇怪,這樣好的作品為何不在北京幾家大刊物上發表🦸🏻♂️,而要寄到江蘇?葉此時才透露,《異秉》是在北京兩家大刊物吃了閉門羹後才向《雨花》求救的。於是,他們就去鼓動主編顧爾鐔🅾️,顧二話不說就拍板放行🧝🏿🚭。不過👨🏿🍳,發出來已是《雨花》1981年第一期了🐈。

“又一青春期”的來信

1980年8月👼🏻,曾祺先生以自己的初戀故事,寫了篇自娛的小說《受戒》。因小說旨在贊頌被壓抑而待解放的人性⏱,不會有刊物敢發表,他就讓朋友傳閱聊作消遣。不曾想楊毓瑉看過後👇🏻,在北京市文化局召開的創作座談會上把《受戒》作為試圖突破寫作禁區的新動向作了通報。主持《北京文學》的李清泉立即趕到汪處要來《受戒》原稿💟,並違反工作程序直接簽發🟦,以免橫生枝節🏌🏿。《受戒》發表後成了傳誦一時的當代名篇。按理說,《受戒》應獲得1980年全國優秀短篇小說獎,但因飽受爭議而終成遺珠之憾。隨著思想解放運動的推進,他的《大淖紀事》作為一種補償🦉🧊,獲得1981年全國優秀短篇小說獎👨🏿✈️。由此,曾祺先生迎來創作上的又一個春青期,一發而不可收。

此時🂠,我為曾祺先生的創作終得官方認可並開始確立他在文壇應有地位而高興🧑🏿🦲,但他畢竟年逾花甲,我就有意與他拉開距離不去逼稿🍋。然而,他並未忘了我。1982年5月18日👨🏽🎓,他主動寄來新作《旅途雜記》,附信寫道🦣:

久不見,你好🧙🏽!

《新觀察》一直給我寄雜誌,我長期未給雜誌寫稿👩❤️👩,很不過意。我4月初由陜西到四川旅遊了四十天🚶♂️,回來準備寫點遊記。已寫出四篇,寄上請你們看看。如有可用,請酌用🤷🏻♀️。不合用,尚祈退我,以搪別處文債💬。這四篇都有得罪人處,因旅途中有所感觸,未能除盡鋒芒。這些,也請你們斟酌。

《旅途雜記》中有篇《兵馬俑的個性》👨👧👧,他寫道🦶🏼:“塑像總是要有個性的。即便是塑造兵馬俑🏌🏼,不需要、不要求個性,但造俑者還是自覺、不自覺地,多多少少地賦予他們一些個性🙆🏼♂️。因此他塑造的是人,人總是有個性。”曾祺先生本人就是很有個性的作家,雖經歷了1957年那樣的沉重打擊,卻也“未能除盡鋒芒”。而帶有點鋒芒的文章🙎🏽,正合《新觀察》的胃口。於是🤵🏽,《旅途雜記》順利地在1982年第十四期全文刊出。

1984年8月🚶♂️,我調到作家出版社參與《中國作家》的創刊。1985年4月28日,曾祺先生寄來一封長信,主要說了三件事。一、“我在《新觀察》發表過兩篇小文🫸🏼,《果園雜記》和《旅途雜記》,人民文學出版社約我編一本散文集📔,我想把這兩篇收進去,但刊此兩文的雜誌我已丟了,你能不能想法幫我找到這兩期《新觀察》?”我當即給他寄去兩文的復印件。二🐲、“前寄‘擬故事’兩篇給賀新創,不知收到沒有🛴,看了沒有👰🏻♀️,便中代為一問🚿🛼。”“擬故事”兩篇近似《聊齋》,即《螺螄姑娘》與《倉老鼠和鷹借糧》。賀新創時任《中國作家》編輯部主任,我詢問此稿時他正要出差,主編馮牧、副主編張鳳珠決定由我代班,統籌第四期發稿工作。我就當了《擬故事兩篇》的責編,並安排在短篇小說欄頭條位置。三、“你(手劄中筆誤為‘我’)曾建議我把寫過的詩拿到《中國作家》發表,我的詩稿早已不知去向,現在想也想不全了。那幾首詩也沒有多大意思👨🎤✖️,裏面還提到‘越境的熊’,於中蘇邦交不利☣️,不宜發表。你最近寫什麽?寫詩還是寫報告文學?”

記得1984年底🪢🆒,中國作家協會第四次代表大會召開🦝,我到他所住的房間拜訪💱🧇,希望他支持一下即將創刊的《中國作家》。他笑道🧑🍳👮🏻♀️:“四年前,在北京市第四次文代會上🧙🏽♂️,除了你,沒有一家文學報刊向我約稿。這一次,我一來報到,就被各路記者🧡、編輯圍追堵截🤵🏻♀️,我手頭哪還有存稿呀🦽?”我說🔮:“舊作也可以。就把你以前寫草原的那組詩給我吧!小說家的詩一旦發表🧹,說不定更引人註目。”他答🦶🏻:“也不知塞哪裏了♿,讓我回家找找再說吧。”接著👨👨👦,他問我最近寫詩沒有,我說,臨離開京劇團時,你囑我今後如果還寫詩,得“變法”。這幾年“朦朧詩”崛起🏄🏼,我自覺跟不上,詩寫得很少了。到《新觀察》當記者後👩🎨,寫了有關史鐵生🏂🏼、陳丹青✩、谷建芬等作家🍷、藝術家的報告文學。因此,他在給我的這封信中問🙅:“你最近寫什麽?寫詩還是寫報告文學?”

為青年作家寫序而來信

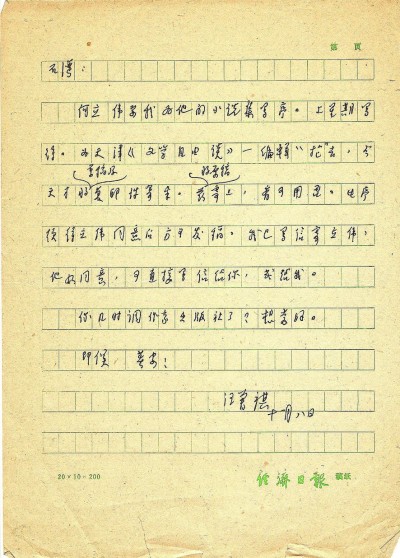

1985年秋👨🏼✈️,中國作協黨組成員從維熙出任作家出版社總編輯,我調任作家出版社剛組建的小說編輯室主任。當時,我策劃了一套“文學新星叢書”,專為青年作家出第一部小說集。列入叢書第一輯的五名作者是🩳:阿城、王兆軍、莫言🧏、劉索拉和何立偉。我剛確定選題👩🏼🦳,湖南文藝出版社的蔣子丹來訪🔆,她得知我編選“文學新星叢書”𓀋,大加贊賞。並說,何立偉的小說集已列入湖南文藝出版社的選題計劃😅,她就是責編。何立偉是她很好的朋友,為朋友考慮,也為文學湘軍的整體利益著想,何立偉的第一個集子當然由作家出版社推出更好,她慷慨地把這個選題讓給了我社。我說,這套叢書的每個集子,都得請有影響的作家或評論家寫序💁🏿♀️,你看請誰為何立偉作序合適🪓?她告訴我,前不久,她和何立偉一起來京出席《人民文學》編輯部召開的部分省市青年作家座談會,曾去拜訪汪曾祺。汪說他看過何立偉獲全國優秀短篇小說獎的《白色鳥》👁🗨,覺得很新鮮。還認為何很有才華,是有自己特點的作家👭。不如就請他作序。蔣子丹是一位很講義氣的朋友,她自告奮勇地把這件事包攬了下來🚬。

11月10日🧣,我收到汪曾祺為《小城無故事》寫的序和他11月8日給我的信:

何立偉要我為他的小說集寫序。上星期寫得。為天津《文學自由談》一編輯“搶”去,今天才將原稿及復印件寄來。茲將原稿寄上,看可用否。此序須得立偉同意後方可發稿▪️。我已寫信寄立偉,他如同意,可直接寫信給你,或給我。

你幾時調作家出版社了?相(手劄誤寫成“想”)當好👩🏻💼。

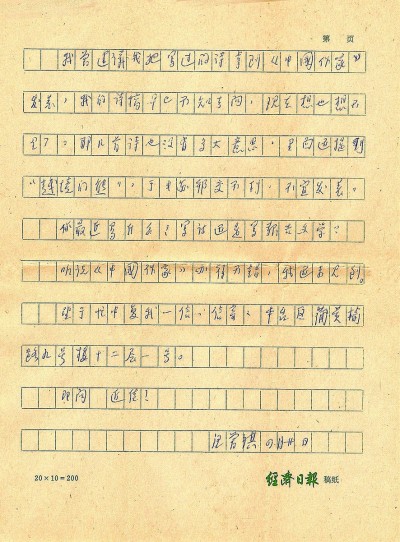

汪曾祺1985年11月8日致本文作者信

曾祺先生在《小城無故事》的序中提到,他在見到何立偉時,曾說何的小說與廢名有某些相似處,而何卻說此前並沒有讀過廢名的小說🐪。但何後來寫信給他說:“我回來後找到他(廢名)的書細細讀,發覺我與他有很多內在的東西頗接近,便極喜歡。”於是,汪曾祺感到,“這是很耐人深思的。正如廢名,有人告訴他,他的小說與英國女作家弗金尼·沃爾芙很相似,廢名說:‘我沒有看過她的小說’,後來找到了弗金尼·沃爾芙的小說來看了,說👍🏼:‘果然很相似’🎒。一個作家,沒有讀過另一個作家的作品🦹🏻,卻彼此相似⌨️,這是很奇怪的。”因此,他寫道☔️:“我的這篇序恐怕將寫成一篇何立偉、廢名異同論,這真是始料所不及。”他在序中說,廢名是開一代文學風氣的作家,沈從文、何其芳都曾受過廢名的影響,而何立偉與廢名的相似處是哀愁👮♂️。令他高興的是🕖,“何立偉在小說裏寫了希望”,“對立偉的這種變化,有人有不同意見,但我認為是好的🕋。”他還對何立偉“寫小說同唐人寫絕句一樣”重意境、重感覺很是欣賞🟣💆:“與其說他用寫詩的方法寫小說,不如說他用小說的形式寫詩🪯。”

看過曾祺先生長達四千五百字的序後,何立偉復信給我:“汪老的序,寫得極好,是難得的文字。序寫出這種溫暖來🚣🏻,怕也是不多見的。”還說🔉:“汪老的序😘,原本是《人民文學》擬發🧝🏻,不想叫天津《文學自由談》拿去了,真有點可惜。汪老的文章🦅,有一種非常難得的文體美,有一種誰也沒有的文氣👩🏻🦳🌉。您遇著他,代我向他致禮。”

立偉說的極是🎢,美文難得。此時💞,距曾祺先生稿子“一時無處可送”,僅過去五年🧜🏻♂️,他在文壇的地位和聲望已可謂今非昔比。而這五年,恰好是新時期文學最輝煌的“黃金時代”👨🦳,令人難以忘懷!