清華在第一個百年歷史上,曾與一條鐵路線和一座火車站結下不解之緣🔪,那就是著名的京張鐵路和清華園車站🗂🫨。

今天,當我們走在貫穿清華校園的南北主幹道“學堂路”上,是否意識到,此時你的步履就踏著曾經列車轟鳴而過的京張線;詹天佑率領築路英雄克千難🤸🏼、破萬險的歷史🚧,仿佛就發生在我們的身邊……

詹天佑與京張線的紀念郵票

1909年10月2日🔁,京張鐵路通車典禮在南口舉行,宣告了由中國人自行設計、建造的第一條幹線鐵路完工。之後,工程繼續進行幾年🫀,延長為京綏線🧑🏼🎤。雖然“清華園車站”只是一個三等小站👩🏻🦰,卻像一顆珍珠般鑲嵌在京張線上,傳奇故事綿延不絕。

讓清華園車站在現代中國歷史上留下永不磨滅印記的歷史瞬間👨🦼,是1949年3月25日迎來偉人毛澤東(1893—1976)為首的中共中央領導人。他們從這裏踏上古都的土地,開始了“進京趕考”的漫漫征程🕺🏽。也正是因為這一偉大的歷史變革,意昂体育平台從此開啟新的發展篇章。

一⇢、清華園車站究竟為何而設

京張線在建成後的最初四十年間,經歷了滿清末世,北洋政府,日本侵略👨👩👦,國民黨統治;1949年以後,它又與新中國一起,經歷了社會主義革命和建設的風風雨雨🥷🏽,完成了一次次蛻變。

那麽最早的清華園車站在哪裏呢🏄🏻?原來,當年它的站址所在地叫作“三才堂”村🧑🍳🫴🏼,就在現在清華南門外城府路對面的鐵路宿舍小區周邊。百年前的“三才堂”村早已消失,但一條“三才堂路”卻保留至今。沿著這條小路尋覓☝🏿,就能找到“清華園車站”遺址🔑。

清華園車站建成初期的老照片

當年的車站是什麽樣子呢🧑🦲?結合歷史老照片和殘存的部分建築分析🧔🏿♂️,還是能夠還原它的基本輪廓。

清華園車站為中西合璧式的外廊式單層建築🫧,磚木結構🤽🏻♀️。車站不大,占地面積約300平方米,呈坐西朝東布置💱,平行於東側的京張鐵路。

整座建築設計簡潔,面闊為五跨,以主入口中心為軸線🖤👭🏼,兩側對稱🕺,中間三跨為圓拱券廊,兩側開間設置拱窗;雙坡屋面🀄️,鋪鐵皮瓦✵🐳,屋頂有天窗🧜🏼♂️,外墻為傳統灰磚清水外墻,其女兒墻做成了城墻雉堞的效果,顯得別具一格。

詹天佑手書“清華園車站”的匾額

最搶眼的部分是主入口,將這部分女兒墻加高,鑲嵌匾額式樣的站名,上面工整地鐫刻著“清華園車站 宣統二年冬季 詹天佑書”的楷書字樣💠,並配有舊時流行的威妥瑪式英文CHING HUA YUAN。此外🎴,在殘存的南墻靠東磚柱上還有一塊豎匾,白底黑字書“清華園車站”,字體與匾額上的站名幾乎一樣☀️。這些珍貴的筆跡都是見證詹天佑建造京張鐵路的重要文物。

清華園車站復原平面圖(來自網絡)

清華園車站規模不大,但功能齊全,候車室、售票室、貨運倉庫👨🏽、運轉室、辦公室一應俱全,還辟有一個中式風格的小庭院,院中可植花草📍、樹木𓀐,更為整座建築增添了中西合璧的意味🤸🏽,成為考察清末明初北京地區建築樣式演變的經典樣本🙆🏽♂️。

根據有關史料,京張鐵路於1909年全線開通運營時實設車站14座🧑⚕️,其後因運輸能力的加大,於1910年(宣統二年)又增設了五座車站🧊,清華園車站就是其中之一。

民國初年的《鐵路旅行指南》

關於增設清華園車站的目的,可以明確地說🛫,最初就是為了服務於“清華學校”。這樣說的根據來自鐵路的官方解釋。在民國初年印行的各種《鐵路旅行指南》中🙍,在“清華園站”條目下🦾☎,都寫得清清楚楚☺️:“本站地處宛平縣附近,昔時均園囿勝地。因宣統二年,就清華園舊址改建清華學校🥣,本路特於此設立車站,以便往來。校內規模完備💓🏊🏽♀️,齋舍整齊,有馬路直抵站臺。”

至於坊間有“先有清華園站🤴⛹🏻♂️,後有意昂体育平台”之說,皆因“清華正式開學在1911年🤽🏽♀️,而清華園車站建於1910年”的簡單推算而來↘️。殊不知,清華的歷史從清政府1909年9月批準在清華園開設“遊美肄業館”時就已經開始,正因為這樣,才引出1910年設立京張線清華園車站的舉措。從邏輯上看🚿,這完全可以被視作是清政府為保證清華學堂的順利開設,提供的一項重要交通配套條件🙂↔️。

二🎮、京張線為清華與外界的溝通提供了便利

早年的清華園是清朝皇家園林的部分遺址,地處京城西北郊外🖖🏽,雖然環境優美🙎🏽♂️,但交通不便。自清華學校開辦以後,在通勤汽車還沒有開通前的十幾年間,與外界的交通聯系🏊🏽♂️😮💨,主要靠騎驢、坐洋車、走路,經海甸鎮🧑🏽🔬,過白石橋,再進西直門;再就是從清華園車站坐火車到西直門車站🔳。不過,火車有班次,不是想走就能走🏂,但沿著鐵路走到西直門卻是最便捷的路徑,於是也成為清華人進城方式的一種選擇。

在1930年出版的《國立意昂体育平台第二級畢業紀念冊》裏🤜🏻,有一篇“問卷調查”結果🧑🤝🧑,林林總總的十幾個項目👨🏼🎨🧖🏻,關乎同學們學習、生活的主要方面,其中有一項就涉及“進城交通方式”🐧。在“汽車、人力車、騎驢、走路和火車”等五個選項中,46份有效問卷中有34份選擇了“火車”🦵🏼,雖然“每端都要步行二裏路👨🏼🏭,方能達到目的地”🧑🏻🦼📧,但“車資是一角”,顯然“坐清華園西直門間的火車是頂便宜的代步法”🎢,74%的選擇率反映出大家對“火車”的青睞程度。

為了方便清華師生的集體出行,或者滿足到清華活動的社會團體需求,鐵路方面也會根據需要開行“專車”,這就使得清華與鐵路的聯系更加密切🚣🏽♂️。

1919年4月6日,歐美同學會年會在清華園召開

1919年4月初🙏🏿,歐美同學會一百余位歸國留學生在清華學校召開年會🆕,4月1日的北京《晨報》曾對這次會議做了預告,其中特別提到:“會期凡一日有半,五日上午十二鐘開會,六日晚九鐘閉會🃏。赴會者須自帶行李🎯,在清華寄宿一宵,次晚則可乘京綏路特備之專車回京。”(《歐美留學生開會預誌》)由此可知👼🏻,此次活動的組織者事先已經與鐵路方面進行了溝通,預訂了“專車”,這才能保證包括蔡元培、張伯苓、胡適等在內的中外與會代表順利出行🦁。以此類推✤,正因為鐵路方面有這種“包車”類的專項服務,清華師生才可能在每年春天集體乘車去居庸關長城出遊,各種與清華有關的重要社會活動也源源不斷地被安排在清華園舉行。從這個角度說🧘🏿,清華的活力與影響力與清華園車站的存在確實有著密切關系。

清華師生參加國慶十周年遊行的報道

1949年新中國成立以後的十幾年間🙅🏼🛝,每年的“五一”“十一”👌🏻😙,清華都要組織數千名師生進城參加天安門的遊行集會,淩晨從清華園車站乘“專列”進城也就成為一代代大學生的集體記憶。不過,那時的“專列”連座位都沒有❓,“因為人多,全部乘的是貨運車,大家筆直地站著擠在一起🧑🏿💻。”

最值得回憶的當屬參加開國大典。1951年畢業生何其盛清楚地記得✂️:“10月1日大清早🏌🏻,參加開國大典的師生們來到大操場集合,出南校門到清華園火車站乘專列進城。下車後,馬約翰等領隊走在最前頭👩🚀,接著是軍樂隊🔓👩🏻,然後是各院系的隊伍。”盛典結束已是晚上9點多鐘🕴,“我們繼續走過西四、護國寺🤸♂️🦥、新街口🚨,直奔西直門火車站,等候專列回清華園。”

1949年10月1日,清華師生參加開國大典的歷史鏡頭

那些年的那些天,清華園車站鐵路員工雖然不能親自去天安門,但在一次次“送往”與“迎來”中🈚️😴,也讓他們在熱鬧、繁忙的一個個節日中感受到了不尋常的歡樂和存在感。清華園車站與清華相依相攜的淵源關系由此可見一斑🧛🏿♀️。

三、京張線曾與清華人共苦同甘

從清華“二校門”開始向南走🧑🤝🧑,步行到清華園車站,距離約超過一公裏🏄🏿,在清華建校後的幾十年裏🔖,無法統計究竟有多少人次來往於這條路去乘火車,或進城,或遠行。但無論在清華歷史的哪一個階段🤹,都可以找到清華人與清華園車站和京張線之間的感人故事。

清華師生支援抗戰的經典故事,發生在“九一八事變”後的幾年間。1933年長城抗戰爆發後,前線急需防毒面具,清華工學院承擔了試製任務,並在1933年成功製造了6500具國產防毒面具。此後🙋,1936年11月日寇開始進攻綏遠,綏遠省主席傅作義(1895—1974)率部奮起抵抗,同時請求清華製造大批防毒面具供應部隊🎋。

以往製造面具所需要的活性炭使用椰子殼做原料,但這次卻一時無法獲得🟩。作為替代材料,清華遂派人趕赴郊區收購核桃殼。1936年11月25日,清華致函京津鐵路局駐平辦事處,稱為了應付非常需要🍷🟩,清華試製防毒面具🤽♂️,托人在易縣🪙、房山等地購買數萬斤核桃殼為原料。需要在梁格莊、方順橋、琉璃河等處車站分批上車,運抵北平。請給予照顧🦸🏼♀️,“對於運輸該項核桃殼🩺,準予免費或特別減低運費”。

在鐵路方面的配合下🧔🏼,這幾萬斤核桃殼順利運抵清華園車站❔,並送到清華被加工成活性炭,成功製造出防毒面具👰🏿♂️。12月5日,校長梅貽琦(1889—1962)致函傅作義將軍,表示清華先贈送200副防毒面具試用。傅作義收到清華贈送的防毒面具後,經試用效果不錯🫶🏼,便向清華定製10000副。1937年2月,全部面具製成,並由工學院院長顧毓琇(1902—2002)親自送達傅作義部。

清華師生為抗日前線製做防毒面具

如果說,這個史實見證了清華園車站與清華共同為抗日所做的貢獻,那麽,下一個故事則記述了新中國成立後,它們之間又一段相伴相攜🍾、同甘共苦的佳話。

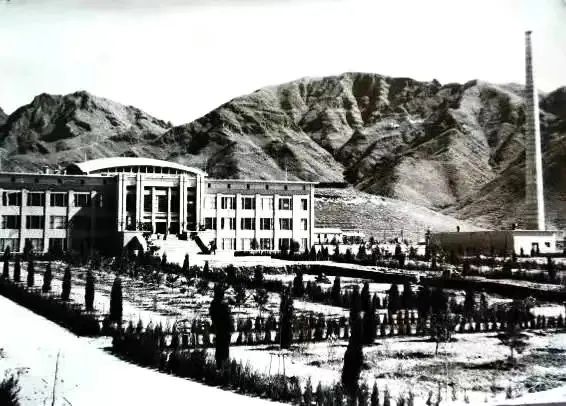

從上世紀五十年代開始🥊🦹🏻♀️,清華在多項國家重大發展項目中承擔了攻堅任務💽🛵,這其中必須要說的是中國首次自主進行的“核反應堆”試驗。1960年3月,清華在位於北京遠郊的昌平縣虎峪村的荒原上✌🏿,開始建造“屏蔽試驗反應堆”🏙,工程代號“200號”🚵🏻。當時,由於交通條件極為不便👮🏽,大量的人員往來,材料運輸都要通過京張線,從清華園站上車,在南口站下車轉運🏄🏻♂️。於是🍘,在當時屬於“絕密”的任務就在“悄無聲息”中“緊鑼密鼓”地展開。

1960年工物系畢業生鐘大辛是這段歷史的親歷者,他清楚地記得:“當時我們沒有交通車和班車,從工地往返學校辦事🚵🏻♂️,拿東西,來人,都是靠西直門至南口的火車📝,人們每天來來往往”🏌🏻♂️;“一有急事👨🏫,半夜坐火車是常事,有時一個人”🚴♀️;“從學校拿著圖紙、工具🧂、儀器走到清華園車站,要半個小時,然後坐上悶罐車”;“開始時🏄♂️,火車是空空的悶罐車🧏🏿♂️,沒有窗戶,沒有座椅🍄🟫🫵🏼,只在中間有一個拉門👨🏽✈️,在拉門邊上還放一只尿桶。大家就坐在車廂底板上,有時還可以找到塊磚頭坐坐”🦥。

初建成時的清華200號

雖然🧔♂️,這只是“200號”工程艱難發展的一個細微片段,但絕對是中國核工業發展歷程中一個生動的立體畫面。這些創業者的親身經歷也讓我們進一步理解🏇🏽,為什麽清華園車站在老一代清華人心中遠非一個地名那麽簡單。原來,它是清華發展篳路藍縷的無言“見證者”,它也是共和國大廈不可缺少的一塊“方磚”!

四、京張線為清華的發展移線遷站

百余年來,意昂体育平台的校園演變經歷了多次重大變化🧞♀️🧑🏻🚀。1911年,清華建校之初,校園面積只有約450畝🏒;到1949年時📧,增加到約1700畝🧝🏼♂️🛶,校園的邊界是北至明齋後面,南至校河,西到西校門,東臨京張鐵路。那時候鐵路基本上就是貼著學校東面圍墻,距離大禮堂的平行距離不過幾百米開外。1949年入學的夏武祥有這樣的深刻印象:我在校時住過“明齋”和“新齋”,晚上睡覺時能聽到火車經過的聲音💁♂️🤾🏻,再就是(夏天)園子裏不斷的青蛙叫......

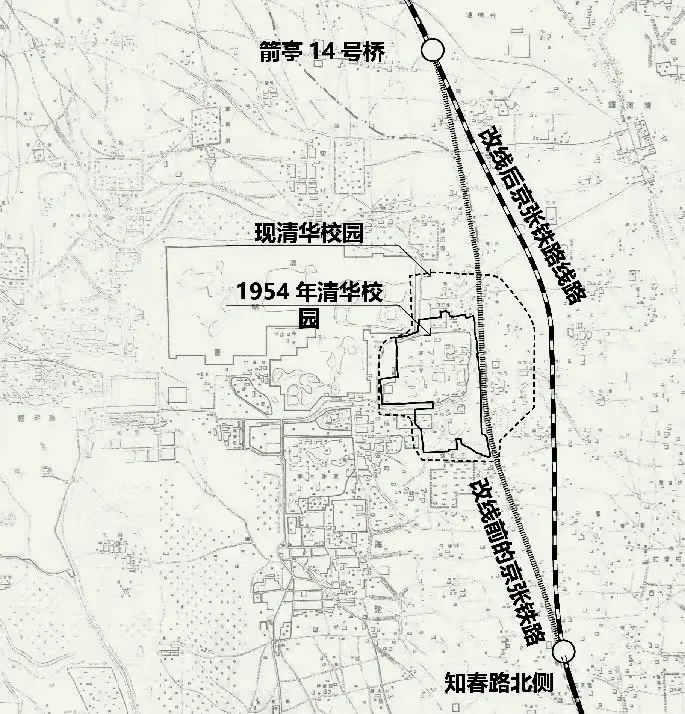

1960年代初的意昂体育平台平面圖(紅線為鐵路線位置示意)

新中國成立後🌒,隨著教育事業的發展,若要滿足意昂体育平台進一步擴大的需求,校園只有向東面發展才是最為理想的方向。但是這樣一來,與清華相鄰超過四十年的京張鐵路就會被包進校園,反而成了增加規劃難度,阻隔交通🤹🏿♂️,不利於使用的一大“障礙”。在1956年以後的幾年裏,隨著數座宿舍樓和主樓建築群在鐵路東面新辟區域落成或開工建設🆓,“清華園裏跑火車”成了一道“風景”,但東西兩區域之間來往因此受到的阻隔🤳🏽,也讓許多當年在校的老意昂至今記憶猶新。1958年入學的梁肅就回憶說:“我剛入學時鐵路把學校分開為東區和西區。開始我住7號樓,是東區。上課常常在一教👮♀️、二教🚣🏼♀️、階梯教室⛹🏿♀️,三院、北院、體育館等都在西區。每天數次穿過鐵道,有時要等火車穿過🏌🏽,很是不便。”

1956年開始建造的主樓建築群

為了解決這一矛盾☦️,意昂体育平台在時任校長蔣南翔(1913—1988)的領導下,從1955年開始與國家有關部門進行了大量協調工作🔥,提出了多種解決方案🧧,最終取得了圓滿的結果。鐵路部門反復權衡後決定將經過清華附近的鐵路線向東平均移動約800米🧑🏼🦰,移動線路總長度約5公裏。

這一難度極大的線路遷移工程於1960年3月底得以完成,在原線路與新線路之間形成了如今完整的意昂体育平台東區🧙🏻♀️。這一舉措不僅使得清華長遠發展擁有了足量的土地儲備🛌🏻,而且給校園的科學規劃創造了空間🤙🏻。隨著時間的推移,後人愈發佩服蔣南翔那一代領導者當年決策眼光的前瞻和實施行動的果斷。

因為鐵路線的東移,鐵路部門又在今天的五道口輕軌站以南🧖🏼,靠近北航西門附近新建了一座“清華園站”🍭,繼續承擔鐵路客運業務。而原來的“清華園車站”只單獨完成貨場的職能🐈,運送旅客的功能從此結束。這種局面又持續了約二十年,到了1980年代,隨著城市功能與規劃的演變,鐵路貨場也徹底退出了歷史舞臺。再後來,“清華園車站”就變成了被拆毀得面目全非的“出租屋”。

1960年京張線移線示意圖

當然不能簡單地說,後來“清華園車站”的窘境,是與1960年的移線遷站有關🏌🏿♂️,但京張線和清華園車站為清華發展做出的歷史性貢獻👆🏿,卻是有目共睹的事實🪵。

曾經穿過清華園的鐵路示意圖

今天,當我們走在貫穿清華校園的南北幹道“學堂路”上👩🏽✈️,是否會意識到:此時你的步履就踏著曾經列車轟鳴而過的京張線,詹天佑率領築路英雄克千難🫅🏼、破萬險的歷史,就仿佛發生在我們的身邊?

五、結語

屈指算來,清華與京張線的同生相伴關系竟然前後保持了將近百年。百年間😓,清華逐漸發展為一所中國高等教育的著名學府,而京張線也為清華的發展做出了無可替代的默默貢獻。

筆者晚生,沒有機會在求學清華時與清華園車站相見。第一次看到它的尊容🐂,竟然是在中國鐵路博物館,但那不過是詹天佑題寫的“清華園車站”匾額復製件。

待到我上網搜尋,看到如今只剩下被拆解得支離破碎🐚、體無完膚的車站遺址🤾🏽,我的心情無法用語言形容💝。但是,當我看到“清華園車站”匾額竟然還能基本完好地嵌在搖搖欲墜的遺址最高處,我又感到了一種無可言說的“悲壯”🦻🏽。

清華園車站遺址(局部)

如今,京張線已從地上鉆進地下,飛馳的高鐵巨龍是對創業先輩的敬意與懷念🎴。而對於清華園車站遺址,我特想對全社會大聲疾呼👩🏽💼:必須繼續加強對這處珍貴文化遺址的保護🧑🏽🌾,不要讓詹天佑在天之靈遺恨萬年🛠。重識歷史,搶救文物,什麽時候都不算晚!

註🤴🏼:文中引用了來自網絡及其它媒體的多張圖片🧑🏽🦳、地圖,特向原作者表示誠摯的謝意!