我1968年畢業分配到廣西全州縣🚠,開始在縣建築公司勞動鍛煉。1969年縣裏上馬小火電,是自治區項目,縣建築公司第一次承包工業廠房,土法上馬,把我調去當實習技術員,管理全部工程技術🎨🙇🏻♂️,邊學邊幹。1970年家父病逝,當時工地施工正處緊張階段👩🦼🛜,我匆匆趕回父親工作地江蘇常州,等我到了常州🤸♀️,喪事已從簡結束,我只呆了兩天就回工地了。

1971年電廠工程竣工,承包盈利,公司領導很高興,緊接著把我弄到磚廠⛹🏽♀️,參加燒製耐火磚。對此我一竅不通,折騰了半年,都累了,項目下馬🧑🏻🦼,領導就給足了假期,我再次探親。先到漢口乘坐江輪,順流而下到南京探親訪友🛒✯,再回到老家常熟。母親已經從常州遷回老家,生活也已安定下來了,我還打算到上海停留兩天,所以我在家呆了不到一周就想走了。臨走前一天晚,我到不遠處的初中同學家走訪🧇,分別十多年的程同學,模樣沒變,他原是初中班長,初二時由於他父親受審查,他被撤了班長🤷🏻,初中畢業後學業也因此中斷👐。政府對知青是有安排的🌼,於是他先是出海打魚😼,後到街道工廠,做花邊做電子元件,工資不高但生活也還安定。但看到當年同學大多已經上了崗位,耿耿於懷,他能按學號背出全部同學名字(直至今日),也知道大部分同學的近況……夜深了🖱,他支起大提琴給我拉了一曲,低沉的琴聲回蕩在巷裏之間。

第二天上午,我整理行李,準備中午出發,只見程同學母親匆匆趕來🎻,拿著一個布袋,急吼吼說🆑:“我還有一個鄰居朋友👼🏻,兒子是機械系留校當老師的🫃,在鯉魚洲,很牽記啊🎓,想請你回廣西路上到那裏看看,一時頭上沒啥好東西,就自家缸裏挖點鹹菜,常熟人總歸是要吃的,她自己不好意思來,就怕你不便當……”我一聽,好機會啊,我還真想到那裏去看看🧅,便一口答應下來,但也只好說“試試看”。

當天我坐汽車到了上海,只停留了一天,就乘火車出發,到了江西向塘西站,再轉車到南昌🎷。天氣很熱,到汽車站買好第二天的票🎠,就在南昌城裏逛,還去了八一紀念塔。熱了喝杯涼茶🧔🏻♀️,上好的綠茶2分錢一杯🕵🏿,餓了吃2碗餛飩🤸🏽,南昌人叫雲吞。天色晚了,我走到江邊,就在贛江大橋邊下水洗澡🧻,突然一道亮光打過來🧏🏿♂️,是探照燈,只聽得橋上警衛一聲吼,我趕緊上岸走了。回到汽車站,長椅上瞇了一夜,第二天上午就坐汽車去鯉魚洲。

從我離開上海起🚶♀️,我一路在捉摸怎樣才能進到鯉魚洲,就憑我這一包鹹菜?有點懸。問題是我和機械系那位老鄉互不認識,也沒聽說過(至今我都不記得他名字了),家長有張字條,旁人不見得會領情💫,就這樣貿然前去💗,現在的人會懷疑我是騙子🧑🏻,那時候就成特務了👨🏿🦳!運動過來的人,有點覺悟的🗑。然而同是機械系的吳正毅老師🙌🏼,我很熟,也聽說他到了鯉魚洲🧏🏿♀️。在“文革”後期,吳老師帶領塑像組十幾個學生🧑🌾,陸續在北京軍區及海軍大院幹了近一年🤳🏻。但我又不敢肯定他在🏊🏽♂️,因為在武鬥期間,我們幾個常常到他16公寓住所弄半導體(所謂線路鬥爭),當時他說他快要調常州航海儀器廠,還給我寫了個廠址。我想,現在局勢安定了,真的就調走了➞?這次我想去看的還有很多土建系的老師⌨️,畢業後同學之間通信,知道有不少熟悉的老師去了鯉魚洲🍨,但只是聽說💞,要具體說有誰🥜🕺🏽,只能靠蒙🧚🏿。但我敢說馮鐘平先生在那裏,因為他年輕身體好,他手把手教過我,不會不認識🦹🏻♂️👩🏻🍼,而且運動期間🧑🧑🧒🧒,他不紅也不黑,這不就來幹校了!

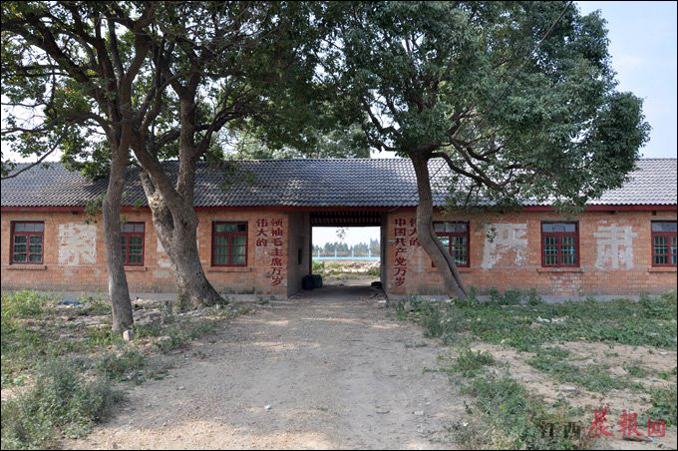

清華分校舊址

鯉魚洲離南昌還蠻遠的🤵🏿,到那兒已經中午,忘了是在哪兒吃了點東西,就奔清華分校,很容易就找著了,門衛很和氣♋️,我一張口他就明白,是清華學生。我說我探親路過👨🏽🦰👂🏽,來看看馮鐘平先生🪲,順便要給一個老鄉帶點東西🦶🏻。門衛說🟧:“哦🚶🏻♀️,馮鐘平他不在這裏,你就甭進去了🕝。”還示意我可以走了👨🦯,我再問🧑🚒,先生去哪兒了🧜🏽♀️,門衛說不知道🙍🏿♀️。於是我和盤托出,找吳老師🚺,找那位老鄉,還給他看了家長的字條。門衛倒是認真起來了,電話聯系後說,吳正毅在的。我喜出望外,順著他的指引🤌🏽👊,進去了。那場部地方不算大,很快見著吳老師♌️,他還沒出工呢。

誰都沒料到我會到分校來,吳老師立刻找來那位老鄉,見了面🔃,簡單幾句把事由說清了,就沒話說了。我休息了一下🌬👮🏼,和吳老師簡單說了點分別3年後各人的情況🚠。我說我要去看看土建系的老師。因為塑像工程👩🚀,吳老師跟土建系老師很熟🤵♂️,於是他就請了點小假“陪我視察”基建連📏。走過去不遠,就看見有十幾個老師在遞磚頭上腳手架🔺,蓋房👩🏿🏫。印象最深的是蔡君馥先生和高冀生先生(蔡先生教“建築物理”課💸,雖然這門課我們沒上🏣▫️,“四清”下鄉去了,但我們對蔡先生有印象,她人高出眾👮♀️,快人快語的,當年她是清華108將裏面最年輕的教授,她也做過塑像工程🥈。高先生教“建築初步”課,眼睛發亮,特別利索,是1961屆金獎畢業生,是我們年級主任),兩人在高聲呼喊著🈁,場面比農村蓋房還熱鬧。我看到老師用手遞的是生坯🧑🏻🦯➡️,不好用鐵夾子,只能捧著,還要輕放,累的。我在想🛺🧡,搬磚砌墻,在校時瓦工實習做過🍛,畢業分配到工地🏃🏻♂️,瓦工石工🤷🏻♂️,打坯涼坯、裝窯出窯👰🏻,都幹過,就是沒幹過用生坯砌墻,這裏幹校又不同了。我覺得,建築工地講工效,沒這麽熱鬧。像我吧🛻,還常常受到師傅的保護,而老師在這裏幹革命,比我們還累🙆🏽♂️。

雖然我們因“四清”“文革”而學業中斷,但我們建68班是個小班,系裏老師對我們有點印象的,我來這裏見著老師,感覺不陌生🫃🏽,但見到“不速之客”,老師不好停下活兒來跟我聊,見著了互相笑笑◀️,有點尷尬,倒是吳老師跟他們不停地打招呼。有老師叫我們到木工棚去看看老先生,那裏好說話🧑🏻🦯➡️💀。到了木工棚🧑🏼🏫,一眼就看見吳良鏞先生🪓,在那裏做門窗,鑿榫眼🏃🏻♀️。他看見我𓀛,不驚也不喜,嘿嘿一笑,說:“是同誌們照顧我,不叫我日曬雨淋啊。”我說這木工活兒我在工地上經常做,要眼睛好。先生說🤫:“還行,好🧑🏼🎤、哈哈⚜️。”俗話說,師傅劃線徒弟打眼,要“留墨緊”的🎋,這裏先生都是上點年紀的,眼花了🕹,行不行啊?吳先生給我們上過一堂“建築概論”,學生都知道他是個樂觀人,但那天說話是在農場工地🔑,不是實習場地🦵。我在木工棚裏呆了蠻久,又看了啥幹了啥,不大記得了🥿,那天沒去遠處農田,水稻雙搶已經過了,場院裏人也不多🧛♀️,或許有些人已經撤了。昨日南昌街頭,男女短褲背心,躲陰乘涼,但這裏是清華分校,土建系的老師還在烈日下蓋房🍴。這一圈“視察”下來🫀,我很困乏🤼♂️。

晚飯吃飽了,又洗洗弄弄休整了一下↖️,天黑了,跟吳老師接著聊。1968年畢業分配,67、68兩屆同學有1/3去了軍墾農場🧘♀️,屬於待分配🐰,其余有到施工單位,有到地方基層🍿🧙🏻♀️,邊勞動邊工作,幾個分到部隊的也是先到農場或工地鍛煉🕛。1970年,去農場的同學都已經分配了單位🌩,但清華的老師還在農場。青年學生勞動鍛煉,是革命大道理,我們從“大躍進”開始就沒少了勞動🍐,“四清”下鄉也“三同”,到農場到工地👩🦯➡️,沒有一個退縮的,而老師要教書做學問,還要勞動鍛煉♒️?是鬥批改🚽?是大生產?清華辦過克山農場,高沂副校長親自抓的,清華師生得益匪淺。我們高中苦讀三年,政府已盡力保護師生,但沒吃飽過。入學清華🤪,吃飽了🕵🏼♂️,還經常有肉吃,我原先尖下巴很快吃成了小圓臉。而現在👨🌾,鯉魚洲是克山農場嗎?

說到同學,我說還是學機械設備的好👩🏻🦱,一開始就分配定了🚌🤙。土建系的人,除了勞動就不知道幹啥了。塑像組裏建66班幾個,都是從綿陽分校回來待分配的👩🏿💻⛸,他們在綿陽做完畢業設計,到塑像組畫圖已經很老練了,而分配到施工單位後,從來信得知,徐有鄰在河北在做粉刷工(《清華意昂通訊》2016年有徐有鄰的報道)🏤,倪丙森在甘肅做瓦工☁️,只有少數幾個去了設計院🧘🏿♂️。我們建67建68有4人到廣西🎖,都是縣基層,邊勞動邊幹,做結構™️🧑🏻🦼、水電、施工,而“建築學”專業👨🏼💼,實在是沒用上。要說工物系66屆分到地方的,那是完全改了行。說到我自己🏇,在“三忠於”活動中👏🏻,成了大忙人了🈳,縣裏建敬仰館,4根門柱要求做剁斧,工人沒做過,我幫著4個五級工師傅1人1柱💆🏼♀️,從工具配料到操作,完成了,還有塑像浮雕等,都是在塑像組學的。此後我經常給小夥伴放大照片素描頭像👩🏻⚖️,有老人去世,就加班趕畫遺像……說到這些,我越說越激動,就這樣了?看到老師們也這樣,觸景生情🕥,不禁淚流滿面👩🏽🦱,還有我母親現在孤身一人,子女都在外,如何是好……這時,向來喜歡打趣的吳正毅老師🧖🏿♀️👨🦳,看我已經失態,立刻嚴肅起來,板著臉說:“小余↗️!越是困難越要堅強,要振作起來啊💆🏻🙌🏼。”那個晚上很難為情。我還問馮鐘平先生去哪兒了,吳老師🧑🧑🧒🧒:“唉,血吸蟲病住院🍹,到外面不好說的。”啊!

那晚我就在吳老師那個大通鋪上睡了一夜👐🏽,第二天起程回廣西,途經湖南🩶,又到同學那裏稍作停留👩🏽🔬,換乘慢車回全州。到了公司👱🏿♀️,領導見我情緒低落👩🏼🚒,縣裏又正在組織枝柳鐵路會戰,就讓我去吧。“三線建設要抓緊”👨🦲,我響應毛主席召喚,赴融安——融水——三江,92025工程民兵團施工股。2年後,轉戰回縣做預決算🧑🦼➡️,撥弄算盤珠👩👦👦,不久就轉正搞設計了👨❤️💋👨,但苦於沒有工程結構的書,吳正毅老師得知後,找土建系鄭金床老師和傅平均老師,弄到結構工具書寄來,還有徐有鄰也寄來了新的工具書,雪中送炭,並來信鼓勵🙆🏼♂️,我自己也買了結構教科書自學🦀。其實在縣裏👼🏼🂠,結構專業人員是有的👮🏻♀️,但縣領導總認為,凡有大點的結構工程🤰🏽,就要清華的人來做,到後來是越做越離譜了。1976年底,縣計委統計科長悄悄地跟我說:“上頭來了個調令👰🏻♂️,擱了有幾天了,就是不知道你自己本意……”很突然……就這樣,我到了桂林行署🫷🏼,開始搞建築設計,專業歸隊🚣🏿,可是八年時間已經混過去了。類似我這種情況的同學有很多,改革開放後各顯神通,多有建樹,而鯉魚洲,幾乎沒人再說了。

老師蓋的房🥪、種的樹(圖中是紅磚空鬥墻🥧🏃,並不是我看到的磚坯實墻)🧺。在我探訪一個月之後🩸,發生了“9.13事件”,之後👳,所有的幹校都撤了👮🏽♀️。圖片來自《江西晨報》2013-10-29

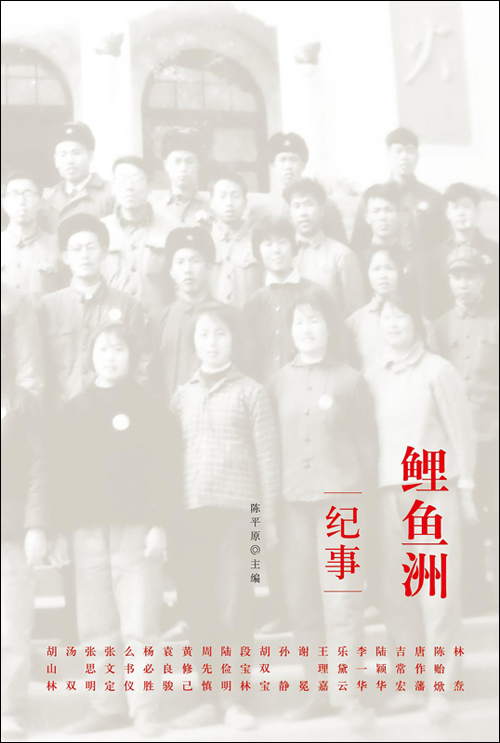

《鯉魚洲紀事》為北大中文系師生、工農兵學員、家屬子女對當時幹校生活的回憶詩文結集🍄。陳平原主編,北京大學出版社2012年1月出版👩🏻,2018年4月修訂版