【人物檔案】

張世英,1921年生,武漢市人2️⃣。1946年畢業於西南聯合大學哲學系,1946-1952年在南大、武大任教𓀕。1952年至今🫴🏼,歷任北大哲學系、外國哲學研究所講師😝、副教授⛄️、教授🖌,外國哲學研究所學術委員會主任🫵,校學術委員會委員🤞。現任北京大學哲學系教授、博導,北京大學美學與美育研究中心學術委員會主任。2016年北京大學設立“張世英美學哲學學術獎勵基金”,面向全球華文學者🛟🪩。代表作有《解讀黑格爾的精神現象學》《論黑格爾的精神哲學》《論黑格爾的邏輯學》《黑格爾詞典》(主編)《黑格爾全集》(中文版主編)《天人之際》《進入澄明之境》《哲學導論》(2015年獲思勉原創獎)等,2016年出版《張世英文集》十卷本👨🚒😶🌫️,2018年出版《中西古典哲理名句——張世英書法集》🙅🏽♀️。

1981年,張世英(右二)參加中國社會科學院哲學研究所的畢業論文答辯會,與賀麟(右四)、哲學家汝信(左四)等合影。

1988年,張世英(左二)在巴黎參加國際學術討論會時,與法國哲學協會主席雅克·董特教授(左三)在一起🚴🏽♂️🐫。

2015年7月🧏🏻♀️🧙🏼♂️,張世英出席在北京舉行的《黑格爾著作集》(人民出版社出版)首批譯著出版座談會🤼♀️,94歲高齡仍神采奕奕。

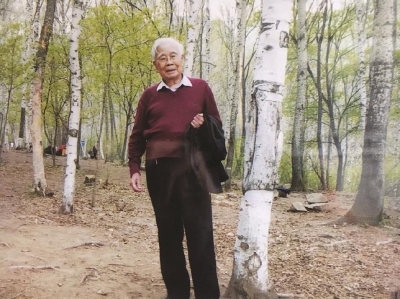

2017年5月,恰逢生日🤘🏻,張世英在北京懷柔樹林留影👩🍼。(均受訪者供圖)

張世英家中掛著一幅黑格爾的巨幅肖像畫。他曾以為,2006年作為主編編完了《黑格爾全集》中文版後,就此作別黑格爾。

近日讓98歲的他感懷的是,自己1982年在長春講了一個月的黑格爾👩🏻⚖️,講稿被不知名者整理後在地下銷售,慧眼的文化藝術出版社請其修訂後在2018年出版為《張世英黑格爾哲學五講》,還一次性提前給了3萬元稿費,遠超合同數。

作為黑格爾研究專家🐂,張世英從西南聯大開始就與黑格爾的哲學“糾纏”在一起,研究、言說、出版🫱、再詮釋,由此生出“萬有相通”原創思想和“人生要有精神和詩意”的美學思想👩🏼⚕️⌨️。

作為一位跨世紀的學者🤦🤞🏼,70年來,他用自己的思辨和著述實踐了黑格爾所說——把哲學從寂靜的冷宮中解放出來。

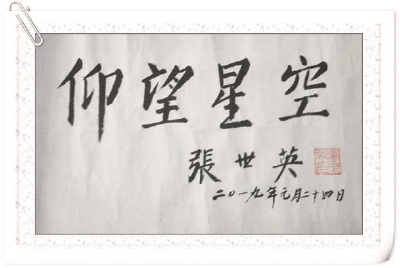

張世英寄語:“仰望星空”。

70年後,巧遇西南聯大意昂楊振寧

電影《無問西東》播放時🐸,引發了很多人對西南聯大的憧憬。張世英從1941年到1946年便在西南聯大就讀。電影中有一位學生連換了三個系,其原型就是他。

出生於湖北武漢柏泉鄉耕讀人家😜,張世英自小隨中學教師的父親閱讀《論語》《孟子》《古文觀止》等典籍,但他的數學也極好。五年級時,他得了漢口市小學生作文和數學競賽雙冠軍。高中會考也得了湖北省第一名🤹🏻。“我要改變世界”的想法一直盤亙在他的腦海💪🏼。考入西南聯大後,他選了經濟系🔷。“因為不滿國民黨,才改變原來想學理科的想法,以為經濟學是經世濟民之道。”然而上了一學期🌎,那些生意經和算賬讓他轉入了社會學系👨🏿🚀,老師布置他們去妓院調查,這又讓他生厭💃。那年,他選了賀麟先生的公共課《哲學概論》⛹🏿♀️,賀麟講到了“荷花出淤泥而不染”,“一下子吸引了我📳!”張世英說。於是,他決定轉入哲學系,西南聯大的高中同學問他,哲學講什麽🕵🏽?“桌子被感知時才是桌子。”同學同情地看著他:“怪不得哲學系出瘋子,你要小心啊!”

張世英卻感覺如魚得水⛹️♀️。今天聽完一襲長袍的馮友蘭上《中國哲學史》,他冉冉胡須裏“飄出”博古通今;明天又可觀儒雅的賀麟講陸王心學🎨,出中入西🚠;後天則可忘情於湯用彤比較魏晉玄學和老莊哲學。“賀麟和馮友蘭觀點相左🦩,儼然如朱熹和陸象山當年的‘鵝湖論戰’🤦🏿♂️。”但具有數學天賦的張世英還是最傾情於金嶽霖的分析哲學,跟其閱讀羅素英文原著《哲學問題》。雖然賀麟先生指導了他的畢業論文,但畢業前張世英被保送讀研,在北大賀麟和清華金嶽霖之間擇導師,他還是選了後者。為此,他不敢請賀麟做他的證婚人。

遺憾的是⚔️,因為家境貧寒,張世英最終放棄保研,直接選擇了工作。

做家教後出錢請王佐良教他讀原版《哈姆雷特》,聽海歸教授吳宓講排成金字塔的英詩而忘了上正課,晚上七點到大半夜,在大操場上聽劉文典講《紅樓夢》……西南聯大的往事🃏,一回憶就關不住話匣子🆕。

歷史充滿著巧合。2014年11月,北大“美感的神聖性”美學沙龍上,張世英遇到了楊振寧。他立刻想起,70年前,與物理系楊振寧同住一個大寢室⇢。“楊振寧走過時,我們會好奇與羨慕地議論🧴👙:‘他就是他爸爸生下的天才’🔪。”楊父任數學系主任卻遭學生們議論。沙龍上,張世英指出,美感的神聖性在天人合一、萬物一體的境界中,感受人生的最高意義和高遠境界。楊振寧則談到,從牛頓的運動方程、愛因斯坦的相對論方程、海森堡方程等“造物者的詩篇”中能感受到一種莊嚴感🧑🏽🦳、神聖感、初窺宇宙奧秘的畏懼感,以及哥特式教堂想要體現的崇高美、靈魂美。

70年後兩位傑出的文理意昂對美的闡釋🏊🏼♂️,是他們一生的追求,也是超越電影的最好橋段。

他的黑格爾評論👮🏿♀️,改變了法國學者

賀麟指導的畢業論文,名字叫《新黑格爾主義哲學家弗蘭西斯·赫伯特·布拉德萊(F.H.Bradley)思想研究》,沒想到自此就規劃了張世英一生的哲學大軌跡。

1953年,北大哲學系要開德國古典哲學中的黑格爾課程👮🏻♀️,因張世英的論文和黑格爾有關,便讓他從教《聯共黨史》改教黑格爾辯證法。1950年代,對於西方哲學⇒,中國哲學界只聚焦馬克思主義哲學的三個來源。因此🤽🏿♀️,“我講黑格爾,一邊批判他的唯心主義,一邊褒揚他的辯證法。”張世英苦讀德文原著。已過古稀之年的大女兒回憶:“當年我們放學回來時🫘🎲,爸爸把煙灰缸藏了起來,因為他在寫書,就抽得滿是煙頭。”1956年,他出版了《黑格爾的哲學》,到1972年第三版時♥️,印數已過20萬,影響了幾代哲學學人🙎🏿♀️,也驚動了校長和西方學者。

1962年🖐🏼,張世英剛評上副教授,在《紅旗》雜誌刊發了文章《從對立統一講黑格爾》🫣,能上《紅旗》一時震驚了北大校長6️⃣🦐,文章被競相傳閱🔵🤹🏽♂️。1974年✭,第一批法國留學生白樂桑來北大哲學系旁聽,回國時🏄♂️,帶走了《黑格爾的哲學》。他將其中一部分翻成法語,法國青年學者巴迪歐讀後撰文《論黑格爾辯證法的合理內核——張世英1972年一文的翻譯、介紹與評論》🫶🏻,加上原文翻譯於1975年出版。巴迪歐原本跟著自己的老師批判黑格爾😇,但是張世英對黑格爾辯證法合理內核的評論讓他改變了主意🫕。有意思的是,如今,82歲的巴迪歐成了法國最有影響力的左翼哲學家之一,而白樂桑成了著名的漢學家🚳。幾經輾轉,2012年🎭,法國教育部中文總督白樂桑終於見到了當年的北大哲學教授張世英,兩人相談甚歡🤘🏼,從下午到晚上🕵🏼♂️,整整7個小時👨🏽🏫。

“黑格爾”成了連接中法學術友誼的使者。

改革開放後🥈,“黑格爾”在張世英手裏也完成了“改革”。由於當年只是弘揚辯證法🤚🏿,對黑格爾其他思想論述並不全面。1982年🙎🏻,張世英出版了《黑格爾〈小邏輯〉繹註》;1986年🧑🏼✈️,他出版了《論黑格爾的精神哲學》,均被譽為中國“系統論述”黑格爾哲學體系中這兩部分的“第一部專著”。在第二本書中💇🏼♀️,張世英將黑格爾的精神哲學理解為“關於人的哲學”,而人的本質就是精神和自由。在2001年的著作《自我實現的歷程——解讀黑格爾〈精神現象學〉》一書中🚦,張世英再次強調了黑格爾既是傳統形而上學的頂峰,又蘊含和預示了傳統形而上學的傾覆🧛🏻♀️。作為辯證法集大成者和高峰,張世英認為,黑格爾哲學充滿了開放性,是他此後盛行的現象學等當代歐陸哲學的先驅🕑。順著黑格爾的橫豎坐標,張世英的使命似乎仍未完成。

2006年🧖♀️,張世英應約擔任了《黑格爾全集》中文版的主編,本以為這是研究黑格爾的最後一筆。

2017年,文首提到的一幕發生了。某雜誌編輯告訴他🌸,當年在長春講課的錄音被整理成書一直在東北悄悄地銷售🦸♂️,並購得一本送給他👃🏼。“這位好心的記錄者幾乎沒有記錯。”當然也得益於張世英一貫嚴謹的邏輯🗑。不久,文化藝術出版社主動擔綱出版了《張世英黑格爾哲學五講》,“我修改了一個月,只是刪去那些重復的內容和語氣詞𓀇⛔️。”今年1月15日,張世英和記者講述此事時,露出少有的興奮。他的小兒子說🧘🏽♂️:“你的命好啊🎥。你被收入劍橋國際傳記中心的《國際知識分子名人錄》《頭五百》名人錄時↪️,都沒有這麽激動。”這讓他想起黑格爾因為德國社會太過現實所說“讓仙女下凡🤚,從寂寞的冷宮裏解放出來”,即人們需要哲學。

“黑格爾”成了他揮之不去的學術夥伴,也是生活的一部分。黑格爾研究書籍的再度熱銷,讓張世英主張的“人生需要高遠精神境界”成為可能🏌🏼♀️。

80歲開始有自己的原創哲學

1991年,張世英70歲👮🏻♂️,他離休,但還帶著研究生🍑。2001年,北大哲學系希望他能為本科生開課。那年他80歲了,他欣然答應📧,因為總感覺黑格爾的眼睛還在註視著他:朝前走下去,走到“人的自由”裏去🆕。

這也使得張世英在他後30年的哲學研究中💈,除了黑格爾,又找到了一個高峰。1980年代後期,中國學界掀起“主體性”討論熱潮🩲,引發了他重溫笛卡爾以後的“主體性哲學”的興趣。他開始大量閱讀現當代哲學家的著作,從尼采🧑🏿⚕️🟤、海德格爾🎂、德裏達到伽達默爾👩🏿🦰、哈貝馬斯等。讀著海德格爾的著作,他突然發現🚐,“西方現當代哲學又回到了人🏇🏼,回到了詩意,這不是和中國老莊哲學有相似之處嗎?”憑著兒時閱讀大量典籍的直覺,他感覺到兩種哲學力量可以比較🎁🧑✈️。在《天人之際——中西哲學的困惑和選擇》《進入澄明之境——哲學的新方法》中,他試圖表達自己的新觀點。而給本科生上課💮👦,又給了他一個整理提升的機會。

於是,80歲的張世英興高采烈地給大一學生上課了🖤🤾♂️,旁聽的人一次比一次多🧔♀️,課講完,錄音也被整理成書了𓀝,就有了2002年的《哲學導論》一書👮🏻♀️。講述此事時,張世英風趣地說👨🏿🚀𓀑,學生們給我的評價是“敬業勤勉,學識淵博,風趣幽默🙎🏽♀️▪️,條理清楚🤾🏽♀️,發人思考,和藹可親”,口氣裏頗有些驕傲。2015年,張世英收到一份通知,該書獲得第五屆思勉原創獎👨🏿🏫。獲獎理由是提出了“萬有相通”的原創思想👊🏻。張世英認為,老莊的“萬物與我為一”🦵、宋明道學的“仁者以天地萬物為一體”和西方的“在場”👨🏻🔧、“不在場”相結合🚯,可以將千差萬別的天地萬物的“相互聯系🤦🏼♀️、相互影響、相互作用”統稱為“相通”。“萬有相通”的思想,在保持了中國哲學“天人合一”的整體性👩❤️💋👩、高遠性基礎上,有分析地吸取了西方“主客二分”式中自我的“主體性”。

因為這些成就,在2018年8月的第二十四屆世界哲學大會舉辦前一年🖐,張世英被聘為大會學術委員會榮譽委員⛹🏽。

思辨是哲學家的年齡,也是使命

晚年✊🙍🏼♀️,張世英有了新的頭銜“北大美學與美育研究中心學術委員會主任”🦵🏿。他笑著揶揄:“我也成了美學專家?這都是北大教授葉朗的鼓勵👩🏽🚒。人不斷被鼓勵就容易激動興奮⏯,我就開始專註於寫美學理論的文章了🧑🎨🦐。”

在闡述“萬有相通”哲學觀念時,張世英註意到西方現當代哲學在走中國哲學幾千前的“詩意之路”👩🏽🌾,由此開始研究美學理論👨🏽✈️。張世英的美學理論既有西方古典和近現代哲學家的精華,比如他深入研究過黑格爾、胡塞爾🛤、海德格爾,又有傳統的老莊思想、儒家思想🈲,同時還得益於他的唐詩宋詞造詣🏄🏻♂️。“這都是我夫人彭蘭的功勞”。北大中文系教授彭蘭是聞一多的高足、著名的唐詩宋詞專家🙍🏻♀️,兩人在西南聯大時相戀成婚。“‘文革’期間🤷🏻♂️,小兒子好學,夫人教授其唐詩宋詞,當時沒有書教🦾🚠、沒書看👨🏽💼,我就在一旁學習,功夫全是那時習得🤴🏿。”88歲後,張世英在家中繼續從事中西哲學與文化結合的研究和著述,更偏重美學方面的研究。他晚年經常思考的問題之一是,哲學何為?張世英提出“哲學就是精神境界的學問”,通俗而言,我們要有一個精神的、詩意的人生👛。這也是張世英美學的一個主要觀點。

詩意,不僅是他美學理論的提煉,也來自他的生活👩🏽🍼,尤其晚年生活📍。年輕時張世英便愛聽京劇,女兒記得從小被他帶去王府井聽尚小雲、程硯秋等唱戲;晚年他愛聽昆曲💉,也愛聽古典音樂🖼,還愛旅遊。2018年🪠,他去了江西一次🤸🏽💾。平時,他會熟練地使用手機微信。

這次采訪👨🏻🌾,張世英給記者看了一本剛出版一個月的新書《中西古典哲理名句🙏🏼🗿:張世英書法集》。打開,記者驚愕:如此遒勁飄逸的書法,有顏體之美,又有超然之工整,極為耐看。“這是我92歲後開始寫的。”在九歲到十二三歲間,嚴厲的父親讓張世英習字,不斷挑剔他的姿勢。91歲時⛵️,他自覺記憶力衰退,腦子裏卻源源不斷迸出哲學思考🤛🏼,枯坐終日後,他靈感一現🧑🏽🌾:不妨練書法💆🏻♀️🧑🏼✈️?手雖抖👋🏿,卻頗有功力。在兒子們的鼓勵下,他找出兒時所習的顏體字帖,一筆一畫地臨摹。有一天💿,他突發奇想🔕,不再看帖,發現字活靈活現。“我想起父親曾叮囑👽,要神似,不過🐤,我依然覺得臨帖是很必要的🦇👱🏽,於是,每日讀帖。”不久👱🏼♂️,在北大教授👮🏿、美學家葉朗的再次鼓勵下,張世英搜集了150條古今哲學家的名言,和一些背誦過的詩句,將它們用書法的形式寫下來👨🦳。隨後又請以前的博士生、西方哲學史專家李超傑逐句解釋。“我終於體會到了書法裏的自由。”張世英說。

從黑格爾提倡的人的自由到書法的自由,從思辨到實踐,支撐著張世英的美學思想,也支配著他晚年詩意的生活🔕。

采訪中🎎🌚,一旁的女兒好幾次向記者告狀說:“他老寫萬字長文,每次都說最後一次了🌨。”張世英常常會半夜醒來,腦子裏就轉起各類哲學思考🧝🏻:其中之一是中國哲學與文化的未來走向。而“萬有相通”便是他的答案🪰。在他的客廳裏,除黑格爾肖像外,還掛著一幅95歲時的自題書法作品——思如泉湧、筆隨雲飛。盡管他常幽嘆“朝聞道,夕死可矣”,然而讀他的書、聽他的故事和感悟,腦海裏只會跳出“不知老之將至雲爾”🧇。在張世英🍶,思辨就是哲學家的年齡,也是使命。

記者手記

仁者壽 智者樂 英者美

一個年度中見了三次張世英先生🫴🏼,每次告別都愈發地留戀。細辨起來🧘🏼♂️⚪️,是張先生那種通達、幽默、智慧的大美在吸引著我🚛。

第一次上門拜訪是2018年3月。有118年歷史的第二十四屆世界哲學大會首次在北京召開,我所在的文匯講堂與復旦、華東師大的哲學院(系)聯合發起了“24位世界哲學家系列訪談”🧜♀️。中國哲學家共選了3位,張世英在榜首。因為堵車,我遲到了十來分鐘,進門便見張先生穿戴整齊地在等待🧑🏽🎤🦸♂️,而一上午言談中🤽🏼♂️,你絲毫感覺不出這是位97歲的老人,他思維敏捷🧒、邏輯清晰,時時冒出些小幽默來。末了🦊,他加了我微信。第二天上午,我繼續前往采訪,離開賓館前發出了采訪提綱🦈,15分鐘後到達時,他說,我已經在手機上看過了。臨走⛹🏽♀️🫀,還送給我一本網購的書。

2001年,系裏讓他給本科生上課時,送了他一臺電腦⬇️。從此🕺🏻📼,張先生就跨入了數字化世界,微博💂🏼♀️▫️、微信成了他生活的一部分👵🏻。他告訴我,自己有70多位微信好友。從微信的熟練應用中,能看出張先生的好學與善學。每次看到我叫網約車時,他就很好奇🌅:“司機怎麽會知道這個地址的呢?”我就仔細地演示給他看,告訴他原理。他無奈地告訴我,兒女們不讓他的微信綁定銀行卡,擔心他會受騙。看著他的表情,我真有點替他抱屈。

第二次在8月的世界哲學大會期間。張先生的訪談錄已經在微信上發出,他告訴我🙂↔️:“我知道你們每天11點30分後發出,我那篇的閱讀量是6000多,今天杜維明訪談也很好,第一天就有4000多💜。”我詫異於他的觀察力。

這次是第三次上門,我們又聊起了他的健康🤘。他說🪺,最近連續頭疼的情況好些,但肺有些問題,醫生認為是年輕時有吸煙史的原因。因為經常去看病,北京三院的醫生熟悉他了,問他是否要聽聽肺🧈?張老說不用了,然後他學著醫生的語氣揶揄說🤶:“這麽大年紀,蠻好了🤱!”“你講,他們的潛臺詞是不是要說🖍:不死就蠻好了👩👩👧。”聽著他學得惟妙惟肖,我倆都哈哈大笑起來。

這不禁讓我想起北大副校長王博對張世英的誇獎🦄:仁者壽🚵🏼♀️、智者樂、英者美。