我隨季龍先師去北京參加《中國歷史地圖集》工作會議⛰,住在國務院第二招待所。那天下午散會早,我們回房間早,忽然何先生出現在門前🏃🏻♀️➡️。原來他應中國社科院邀請來訪,正在北京🧑🏽,我們這次會議是由社科院召集的,他得知譚先生在就找來了。他們一見如故↘️⁉️,談得很投緣🌏。或許因為是初次見面,或許因為他對先師特別尊重👨🏽🎨,這次何先生沒有月旦人物👩🦼🙍♀️,也沒有罵人。何先生走後👨👨👦👦,先師說他是南人北相,不僅相貌,各方面都像北方人🤽🏼♂️。

何炳棣晚年回國進行學術交流

2011年11月我去南加州大學參加會議🚓,那天外出參觀,與加州大學洛杉磯分校一位朋友談及何炳棣先生,得知他的近況🏺。自師母邵景洛去世後,何先生的日常生活失去了悉心照料。何先生與已退休的兒子同住,但他個性極強📍,非但不會開口要人照顧,連學生、晚輩主動送去的食品用品也不一定接受。本想去看看何先生,得知他不希望別人看到他這樣的生活狀況,就打消了這一念頭💇🏻。

2012年6月傳來何先生去世的消息,雖然我還不知道他離世的詳情🍌,但相信他一定是以自己選擇的方式和時刻告別人生的。

我最早知道何炳棣這個名字是在“文革”期間🥵。那時🤽🏽♂️,中學教師作為國家幹部是可以看《參考消息》的😸,其中多數內容是外國媒體的報道。頻頻出現的名字有女作家韓素音,以後增加了記者趙浩生和教授何炳棣。國內的報紙也報道過他回國受到領導人接見的消息。到了改革開放後的80年代初🛒,一位多次來復旦的臺灣旅外地理學者又談及何炳棣🦹🏼♀️。這位先生的大話謊話說過不少🤭,所以我只當笑話聽,也還不知道何炳棣是何人🧑🏽🌾👨💻。

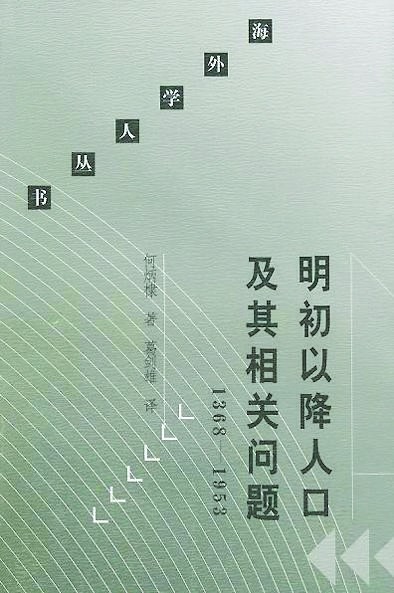

在我寫碩士論文期間,從《中國史研究動態》上看到一篇王業鍵教授講學的報道,介紹何炳棣所著《1368—1953年中國人口研究》一書的主要觀點🫴,感到很有說服力。但遍查上海的圖書館也未找到🔻🚞。先師季龍(譚其驤)先生為我致函中科院圖書館的熟人,請他在北京尋訪,也一無所獲。1985年7月我一到哈佛大學,就迫不及待地去哈佛燕京圖書館讀這本書。

盡管當時還來不及領會書中的內容和觀點,但對長期封閉造成國內學術界的閉塞卻已不勝感慨。上世紀80年代初,一些學者重新“發現”了清初戶口統計數中用的是“丁”,而不是“口”,因而當時的實際人口應該是“丁”數的好幾倍。但不久就有人指出,早在三四十年前蕭一山、孫毓棠等就已經有過正確的結論🥬。接著😳,爭論轉入“丁”與“口”的比例問題👨🏽🦲,並且一直沒有取得結果。可是幾乎沒有人意識到自己的研究已步入歧途👨🏼🍼🧚🏻,因為清初以至明代大多數時期的“丁”與“口”實際上根本不存在比例關系;而何炳棣這本出版於1959年的書已經作了很嚴密的論證🚴🏽♂️。所以這場看似十分熱烈的討論🏤,其實不過是重復二三十年前的認識過程的無效勞動✬。與此適成對比的是🧑🍼,當我在美國一些大學中問那些中國史研究生時,他們幾乎都知道“丁”的真正涵義是“fiscal unit”(賦稅單位)🚍,而不是“population number”(人口數量)。

去美國前,我就打算去芝加哥大學向何先生當面求教🛡,請先師預寫了一封介紹信。先師與何先生並不相識,但有一些間接的關系。“文革”期間,有三位著名的美籍華人的子女要求來中國留學,其中一位就是諾貝爾獎得主李政道之子李中清(James Lee)👩🏻🚒。由於這是直接向周恩來總理提出的🙆🏿♂️,得到他的特別批準🙅🏼♀️,李中清被安排在復旦大學。在此期間😗,先師奉命單獨為李中清講授中國歷史。李中清很重視師生情誼🙍🏻,回美國後與先師仍有書信來往(當時都得交黨委審閱)𓀃,後成為何炳棣先生指導的博士研究生。國內召開紀念何炳松的學術會議時,曾請先師撰文並報告,而何炳松是何炳棣的族兄。

那時我初出國門,不習慣打電話聯系🐧,只能先將先師的信寄給何先生👨🏻🦱,表示拜謁求教的願望。哈佛燕京的津貼雖還充裕,但對於只借了200美元出國、又要維持一家三口生活的我來說🔲,要專程從波士頓去芝加哥一次也不能隨心所欲。次年春,美國亞洲學會年會在芝加哥舉行,我才借此機會在會後去見何先生。得知我有此計劃,孔飛力(Philip Kuhn)教授介紹我住在他的學生、同在芝加哥大學任教的艾愷(GuyAlito)家中。不過他警告我♘:“這老頭脾氣很大,你得小心被他罵。”

初次見面是在何先生的辦公室。按照電話中的預約🕰,我盡早到達,但在走廊裏等候許久還不見動靜。我試著叩辦公室的門🩲,原來何先生早已在內。他說樓前的停車場太大,如果來晚了,車會停得很遠,所以他每次都是第一個到辦公室。好不容易有了這次當面求教的機會🙍🏽♀️🪩,在何先生了解我的學歷後💭,就提出了人口史研究中感到困惑的問題。何先生並未直接回答👫🏼,卻著重談了如何理解製度的實質🤵,“其他方面🧑🏻🦯➡️,你仔細看我的書就能明白”🎗。“我研究的是明清以降💣,但製度的原理是相通的,研究方法也是相通的,就是西洋史與中國史也是相通的。”他告訴我𓀚,當年來美國留學📳,學歷史的同學幾乎都以中國史為博士論文題目👨⚕️,“連我那位百科全書式的學長,寫的也是《晉書·食貨誌》🙇🏻♂️,只有我何某人選了西洋史📷,而且博士論文是研究英國土地製度史”。他力勸我先學西洋史,在此基礎上才能在研究中國史中取得成績。他表示,如果我有此打算🫴🏼,無論是留在美國或是去歐洲♢🧝♂️,他都可以提具體建議或給予幫助。雖有些意外,我還是謝絕了何先生的好意,我說已經41歲了🧥🕵️♀️,歷史地理還剛入門,外語基礎也不夠✳️,“如果我年輕10歲,一定按你的指導先學西洋史”。不過何先生的話給我留下了深刻印象,也產生了持久影響,此後我雖沒有專門學西洋史,但在研究每個問題時,都會註意它與國際上的關系🤴。在未了解世界上相關情況前,絕不輕易作國際比較,在談中國問題時不輕易涉及其世界性。在寫《統一與分裂🎣:中國歷史的啟示》時,我專門查了幾種世界古代史👍,將各國的起源和早期歷史與中國作了比較。在研究中國人口史時😸,也與法國🙍🏿♂️、英國💝♧、美國💳、日本的人口史學家作過交流,查閱了相關論著🤏🏿。

第二天下午🤘🏼,何先生又約我去辦公室🪈,對我提出的一些問題作了詳細解答,他也問了我先師編繪《中國歷史地圖集》的情況💂🏻,以及《圖集》一些體例。提到秦漢史研究時😋,我說楊聯陞先生曾要我看許倬雲的書,何先生說🩳:“他的書不值得看🙇🏼♀️,他的學問和眼光都不行🏵。”又說:“書不是看得越多越好,原始史料的書一本不能缺👳🏿♀️,後人寫的書要選擇。”結束後⚆,何先生留我晚餐😩,由他開車去中國城餐館🦟。途中我想起包裏還有一本帶來送給他的書,邊說邊從包裏取書。何先生誤以為要送他禮物,立時不悅:“國內來的人就是喜歡搞這一套💂♂️,我最不歡喜人家送禮🏞。”不等我解釋,他勃然大怒,將車駛至路邊停下,說:“既然這樣,今天的飯不吃了,帶上你的禮物回去吧🏥!”我趕快將書取出⏭,放到何先生面前,他才轉怒為喜🚨,“很好,這本書我要的”🍚。在他經常光顧的中餐館🐎,何先生點了一道溜魚片,勸我多吃。“這裏的魚很新鮮,沒有刺,但其他餐館沒有這家做得好。”

期間他帶我參觀芝加哥大學的東亞圖書館,接待的是馬泰來。何先生特別讓我看了方誌部,他說👮🏼♀️:“這些年芝大收的方誌很多,雖然有些只能靠復印,但在北美大概是最全的💦,比國內一般機構都收得多。我寫書時,將在北美能找到的方誌都翻遍了。”出來時正遇到錢存訓先生,馬泰來作了引見👮🏽♀️。但何先生僅打了個招呼,轉過身來就對我說:“此人就靠資歷,卻很霸道📁🛜。”

臨行前一天的晚上🧜🏽♀️,他約我到他府上去。知道我住在艾愷家,他一定要開車來接我。他的寓所是一幢兩層小樓,地下室很大🥬,是他的書房。大廳裏掛著齊白石🫸🏽、黃賓虹等名家的畫,我們在畫前留影🪦。何師母得知我來自上海,說♣️:“上海好😈,他一直說想去上海。”我得知何先生當年有訪問中國的計劃,就建議他將上海包括在內,到時請他到復旦大學作個報告,他欣然同意🍇🦻🏼,並說:“我還一直沒有見過你老師🫰🏽。”我又提出想翻譯他的書,在國內出版💮🤷🏻♂️。他說:“我的書可不好翻,你先試試吧。”我問費正清的序是否照譯,還提到春節時在孔飛力家見過費先生。何先生說:“他可是一直對我求全責備的⛑。”“不過他也不得不肯定我的成果,只是在序中寫得有點勉強🥙。”他同意我保留這篇序言💆🏿♂️。我向何先生保證,譯稿一定會送他審閱,聯系好出版社後一定會征得他同意。何先生從書架上取出他的《黃土與中國農業的起源》和《中國會館史論》送給我,他說:“你可以看看我對張光直的批評。外界對張的評價很高,可能只是對他的考古學。涉及到環境變遷🧟♂️,他的結論是錯的😧,他其他方面的知識有限😬。而我的論文曾征求過國際頂級生物學家🏰、地學家的意見,他們都給我很高評價。你比較一下,高下立見🦸🏼。”

告辭時何先生堅持要送我回去▫️,說那一帶晚上不安全5️⃣。我下車後🆒,何先生還停著車,說要看我進門後才放心離開。前幾年與艾愷教授在微博上聊天💆🏽♂️,他提及往事,戲稱“何先生從未光臨過寒舍,葛教授好大的面子”🤽🏿。

我預計6月回國🤲🏽,在最後幾個月中抓緊時間,翻譯了前面兩章🦿,抄在國內帶來的500格大稿紙上,寄給何先生請他審閱🫓。他回信說近來很忙,留著慢慢看🕵️♀️。

當年8月😳,我隨季龍先師去北京參加《中國歷史地圖集》工作會議,住在國務院第二招待所。那天下午散會早,我們回房間早,忽然何先生出現在門前🫅🏼。原來他應中國社科院邀請來訪,正在北京,我們這次會議是由社科院召集的👯♂️,他得知譚先生在就找來了。他們一見如故,談得很投緣🤵🏻。得知他這次來訪時間較長👨🎨👸🏽,社科院還安排他去昆明和上海👰🏼,先師再次邀請他訪問復旦大學⚈。或許因為是初次見面,或許因為他對先師特別尊重,這次何先生沒有月旦人物,也沒有罵人🐬。何先生走後,先師說他是南人北相👳🏽♂️,不僅相貌,各方面都像北方人。

回校後🐚,我們以研究所的名義向學校打了報告,報了接待何先生來訪的計劃。那時外國學者來訪不多,一方面外事紀律嚴,涉及校外的活動都要預告報市外辦批準📙,如去外地活動還得由市外辦通報對方外辦♈️;另一方面接待隆重,一般都得由校領導出面宴請,招待參觀遊覽。好在何先生名氣大🎤,一向被當作“愛國美籍華人”,所以我們報了請他作學術報告🎫,連具體題目都沒有❔,外辦並未像通常要求那樣報學術報告的內容。

10月間,何先生與師母由昆明到上海👶。次日我陪他們去無錫遊覽🤛🏽,因持市外辦介紹信預購了軟席火車票,由無錫市外辦派車接待👨👧👦,午間去外辦定點的太湖賓館用餐,全天活動都很順利。沒有想到在無錫火車站雖持市外辦介紹信👌🏿,卻沒有買到原定車次的軟座票,只能推遲一班。在候車室等待時,何先生很不耐煩,我十分惶恐👰🏼♀️🤽🏽♂️,師母卻說☝️:“不要睬他™️,他就是這種脾氣。”

那時復旦還沒有專門的學術報告廳✷,一般就安排在幾個大一點的教室。考慮到何先生的地位和影響✌🏿,我們借了一個可容納二百來人的大教室🥜。知道後何先生很不高興,說:“雲南大學是請我在大禮堂作報告的。”我陪何先生進教室時,已經座無虛席🈳,過道與窗邊都站著人,歷史系👨🏼💼、經濟系、相關研究所一些知名教授都坐在下面👨👩👧👧,氣氛相當熱烈。何先生報告後,多位師生提問,不僅對他的論著熟悉🛐,而且都提出希望他再作闡發的要求😻。會議結束時,何先生興致不減🐿,說:“畢竟是復旦大學!”

何先生告訴我他不久將從芝加哥大學退休♑️,準備來中國發展。希望我回天津,但我不喜歡在天津和北京𓀑。當時中國的高校和研究所開放程度有限,我並不理解何先生的“發展”是什麽意思👎🏽,以為只是來訪問交流,作個學術報告🤷🏿♂️。事後想來,何先生大概是按港臺地區的模式🏌🏻♂️,希望在他退休後大陸的高校或研究所能聘他任職🙄,以便利他的研究🧝🏻。或許他此前已經在北京試探過,不得要領後才在上海這樣說,以他的身份和脾氣自然不會直接提出🔂。但即使他正式提出🧜🏽,當時的中國大陸也還不具備這樣的條件,無論北方南方都不會給他滿意的答復。他還提到退休後準備遷居加州🔞,芝加哥氣候不好,冬天太冷🤏🏻,夏天又熱。我知道美國不少華人教授都喜歡在退休後住在加州👨🏻🍼,一般會拿退休金在那裏買一所房子養老。

回美國後何先生來信告訴我,他已退休並遷居加州,信上有他新的地址和電話🚘。但不久他來信說已應加州大學鄂宛(Irvine,即爾灣)分校之聘👩🏿🦲💆🏼,地址和電話也變了,他說新居寬敞漂亮🧑🏿🚀,花園很大。事後得知此事是李中清促成🧙🏽♂️,正好鄂宛需要中國史教授。而他的兒子們嫌他自己買的房子不理想👩🏻🍼,共同為他買了新居。

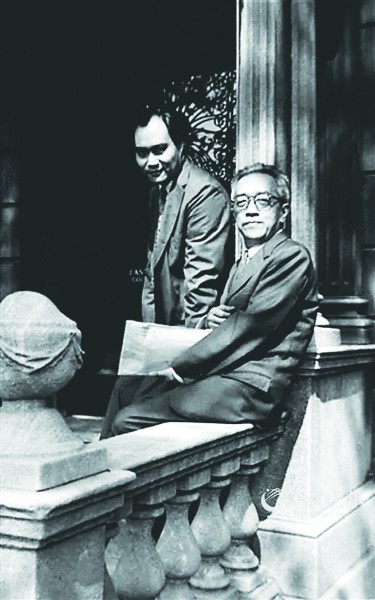

何炳棣與胡適

在上海期間👱🏼♀️,我將新譯好的幾章交給何先生🏬,何先生將原來留在他那裏的譯稿還給我,沒有提出什麽問題🤲🏿🍔。我又請教幾個翻譯中的問題,何先生一一作答。當時遇到最大的麻煩,是如何將書中引用的史料譯回中文,何先生要求都要按原文,但那時國內的圖書館開放程度很低,特別是一些善本,往往只能通過熟人才能查到⇾。個別材料由於原書所註卷數或出處有誤↘️,或者依據了稀見版本😔,一直無法查到原文。有些當代著作是在海外出版的,國內未有收藏。對何先生依據的稿本👨🏽🎓,更只能望洋興嘆🚣♀️。何先生讓我將查不到出處的條目寄給他,由他找馬泰來幫著查找核對👤。他還同意對實在找不到原版的🙅🏼♀️,可以用其他相近版本代替。以後他寄回了幾條在芝大圖書館核對過的材料🌹,但胡適之父胡傳《臺灣紀錄兩種》(臺北1950年版)直到書將出版還未找到👩🏻🎨,何先生只能自己據英文回譯,並加了一條註:“作者聲明,因遷居,此條原文一時不能查到🩰,只好意譯。”到2000年此書再版時,何先生還是找到了原文,將自己的譯文替換下來🪲。這時我發現,何先生的譯文不僅貼近原意,連有些字句都一致,不能不欽佩他的記憶和理解。

胡傳原文🤜🏽:

(余)生長草野⚽️,身經大難👨🏽⚖️,復睹平世,親見同治五六年間,自徽州以達寧(國)太(平)數百裏之內🧑🏻✈️,孑遺之家,倉有粟,廚有肉©️,甕有酒🏂🏼,各醉飽以樂升平,幾於道不拾遺🌐,戶不夜閉。

何先生據英譯回譯:

余於同治五六年間,目睹徽州、寧國👩🏽🎤、太平數百裏間,居民家有余谷👩👩👧👦,廚有肉,甕有酒,餐饌豐盛,時或暢飲至醉👩🦽➡️,無不盡情重享升平之樂🦹🏽♀️。路不拾遺,夜不閉戶😢。

到1987年,書稿已譯全,引文原文也已核對完畢,大多已由何先生看過。不過他事先曾告訴我,由於不習慣看用橫式稿紙寫的簡體字,所以不可能看得仔細。當時國內出版此類學術書相當困難🍠,而我還是希望找一家信譽高👀、質量好的出版社。上海古籍出版社正編輯出版《海外漢學叢書》,魏同賢社長聞訊,力邀此書加入,但表示無法給海外的作者付稿費。我寫信征求何先生意見👨🏽💻,他回復表示信任這家出版社🫏,不需要給他付稿費👮🏼。即使有,他也建議都給譯者。同時他要我將不久前在國內重新發表的《宋金時中國人口總數的估計》(原載《白樂天教授紀念宋史研究叢書》,1970年巴黎出版)一文作為附錄收入📌👰🏼♂️。此書於1989年問世,書名按英文版直譯為《1368—1953年中國人口研究》。

此書只印了1000冊,對於這樣一本經典著作🔥,如此少的數量自然遠遠滿足不了學術界的需求✍️。書店裏很快售完🧉,出版社的少量存書也已告罄,只能將讀者求書的來信轉到我這裏來🚾。這本書成了我最珍貴的贈書,連我的博士研究生也未必能得到。海外曾有出版社表示過出版意向,但為便於國內讀者,何先生和我都希望能在國內再版🧑🏿⚖️。到2000年🤜🏿,三聯書店與我接洽🦙,希望出版此書,我自然求之不得,何先生也表示同意🥦。

我請何先生趁再版之機審定譯文,他提出了幾條修改意見,並要求將書名改為《明初以降人口及其相關問題,1368—1953》,他說👐🏻:“我這本書哪裏是只講人口😤?涉及面很廣,實際上是一部經濟史、社會史。”此書的英語原版出版於1959年🧑🏻🦼,半個世紀來,何先生對中國人口史與相關問題的探索孜孜不倦,陸續發表了新的成果,如對宋金時期人口的估計,對南宋以來土地數字的考釋和評價等👨🏼🦲。前者已作為附錄收入本書,後者已另出專著🐵。何先生治學精益求精🏕,自然希望用最新的成果中的觀點或數據取代舊說🧑🏿🔧。但就如何處理譯文↙️,我與何先生產生了分歧。何先生希望我直接更改原文而不加註釋,我認為譯者只能忠於原文,除非作者自己修改並作說明。對此何先生頗不以為然,並向吳承明先生等表達對我的譯文的不滿🚔。

例如,對第六章第三節中蔔凱對浙江省土地數字的估計,何先生曾要我改寫,我堅持在三聯版中保留原文,另加譯註:作者在本書撰寫時曾持蔔凱對浙江省總數的估計失之過低的看法👁,但在最近的研究中,已根據浙江傳統耕地面積的膨脹因素相當大的特殊情況對此作了修正。作者指出‼️:這並不是說蔔凱和《統計月報》對所有省份耕地面積的估計都一律失之過低🤵🏻。例如浙江的傳統土地數字已經證明失之過高。蔔凱和《統計月報》雖對一些浙江縣份的耕地做了修正,但所估全省耕地仍是41,209,000市畝♉️,即使折成38,000🧜🏿,000解放後的市畝,也還是不合理地高過1979年呈報的耕地面積27,433,000市畝。詳見《南宋至今土地數字的考釋和評價(下)》(《中國社會科學》1985年第3期)。

責編杜非要我向何先生要一張他滿意的照片,提供一份作者簡介🏌🏼♀️。但看到他自撰的簡介後,我與杜非都不敢采用,因為他用了很多最高等級的形容詞和定語,刊登出來有損他的清譽,刪去又怕引起他不悅🥏。最後商定👮🏼♀️,照片不用🚶🏻♂️,將原定整頁的作者簡介改為在封面勒口放作者簡介與譯者簡介,這樣用不了幾句話。新書寄去後,我一直擔心何先生會興師問罪👊,但他始終未提及簡介被大大簡化的事🤲🏻。三聯版出版後🦷,未再聽到何先生對譯文的批評。晚年他授權中華書局出版他的全集時🐕🦺,此書仍用我的譯本,並未再堅持改動譯文🏋🏻♀️,顯然已接受了我的做法🦴。

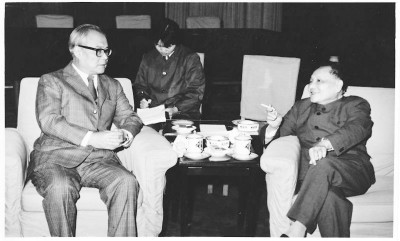

1979年4月,鄧小平同誌在北京單獨接見何炳棣先生🤴🏿。均資料照片

何先生在上世紀70年代初曾全力投入“保釣(魚島)”運動🔝。“文革”後期他是最早訪華的旅美學者之一。1966年他當選為臺灣“中研院”院士,後來他主動斷絕了聯系,二十余年不參加活動。後來他給我的信上說,已決定恢復與“中研院”關系🖌,後來聽說是李中清調停的結果🛌🏻。後來我去“中研院”訪問🎥♎️,臺灣的朋友談及何先生出席院士大會的情況👥🌳。杜維明落選後🧖🏽♂️🈁,有人問何先生是否他投的反對票🌠,何先生得意地說:“哪還輪得到我出手,前面早把他幹掉了。”

晚年的何先生性情依舊⛪️,談話中幾乎沒有不罵人的。對多數人他只是在學術、學問上批評,有幾位卻涉及人品,他會說“這個人很壞”,“某人很陰險”🗝,“對某人要小心。”

他在鄂宛二次退休後🪖,全力研究思想史。他認為這是最重要的學問,但沒有畢生的積累不行。他發表了一篇從思想史角度研究《紅樓夢》的論文,告訴我👨⚕️:“這可是一篇重要論文,其他人是寫不出來的。”我不懂《紅樓夢》,知道魏同賢先生是紅學專家✯,就問他是否看過何先生的論文🧑🏭。魏先生說⛪️:“果然不同凡響,紅學界的人很佩服。”

楊振寧先生請他去香港作講座,他很滿意,以後又應邀去清華作講座✮。在上海他與我談及香港之行,他說:“現在我與楊振寧越來越有共同語言💜。一個人過於謙虛絕對是虛偽🚗,對有些人就是應該瞧不起。”

他最後一次來上海是應華東師大之邀,這也是我最後一次聽他的教誨👨🏽💼,多數時間是講思想史的重要性,講墨子的地位應大大提高。以後在報道中得知他在清華的講座就是講墨子🙅♀️,可惜我沒有能赴京受教,並且再也沒有聆聽的機會🙇🏿♀️。

(作者為復旦大學歷史地理研究中心教授)