積少成多,就能做出像樣的事情

1941年夏🦓,攝於上海。當時,楊絳先生正在創作劇本👌🏽。

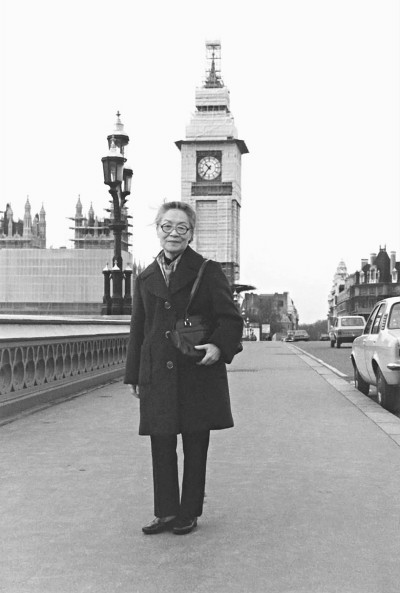

1983年11月😞,楊絳先生在倫敦大本鐘下留影👩🏼🦰。

2012年,楊絳先生在北京家中💇🏼。

不驚不擾

“拿筆拿習慣了🧑🧑🧒🧒,就很難放下來”

一生沒幹過啥虧心事,也不怕鬼

2010年3月底,我把上次借的《我在“最中國”的學校》還給楊先生,又給她帶去新織的另一副襪套。先生說:“上次你給我的,我穿了幾次,老是舍不得🎊,怕穿壞了◻️。”她一手拿著襪套🧑🏽🔬,一手揮動著包襪套的小絲巾,在廳裏轉了兩圈——我還是第一次看到楊先生的“舞姿”呢!

楊先生讓吳大姐從櫃子裏拿出一件毛衣,那是楊先生年輕時織的,是單元寶花樣的墨綠色對襟毛衣,那針腳可真叫一個整齊。她說,“我織衣服時像臺自動機器🤹🏿♂️。”把一本書放在寫字桌上,拿鎮紙壓住,她坐椅子上看,膝上放著正在打的毛衣,兩只手忙碌地挑針繞線,眼睛只管看書🚵🏻♂️☝🏿,根本不用看手,書看好了🧌,毛衣也織了一大截。但有一個條件👩🏻💻🐄,必須是簡單的花樣🎖,平針、元寶針之類,這樣不走腦子,腦子可以專心看書。她女兒錢瑗喜歡織花,眼睛得盯著,楊先生頗感心疼👨👩👦👦:“那多浪費時間啊,還怎麽看書啊📖。”楊先生不僅會織毛衣,還無師自通自己裁剪衣服🕵🏻♀️。買塊布💀🚶🏻➡️,在自己身上比一比,就裁起來,第二天🧎🏻➡️,一件新旗袍就穿出去了。楊先生的女紅全部是在去五七幹校之前做的📟,幹校回來後👦,就再也沒做過了💘,“我也不知道為什麽👩🏼⚖️。”她說。

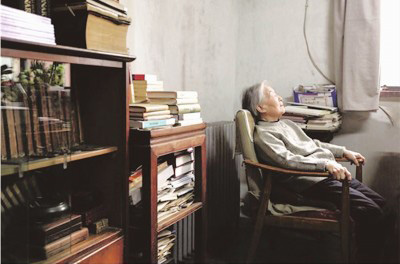

2012年1月,先生在家中讀書間隙,靠著椅子小憩。

這天,我給楊先生帶去一篇打印好的讀後感💸,內容如下:

“2月24日文匯報筆會頭條刊發了楊絳先生的《魔鬼夜訪楊絳》🪞☝🏻。一看題目🍒6️⃣,就想起錢鍾書先生也寫過與“魔鬼”的對話♛。讀過後🤚,忍不住翻出錢先生寫的《魔鬼夜訪錢鍾書先生》。對比著看,還是頗有意味的。

“他們兩個人的文字,都曾在陰陽兩界的語境中穿梭,錢文如上述文章和《論快樂》等4️⃣,楊文如上述文章和《“遇仙”記》《我們仨》《走到人生邊上》等。借著和鬼神的對話及冥冥之中的意象,或針砭時弊表陳好惡,或用更沉靜的方式傾訴對某人某物某事的愛和懷念💇🏻♂️🫴🏽、用更性靈的方式完成通靈,或審視對神靈的敬畏👶🏼、來完成某種心理暗示……”

楊先生拿著這篇讀後感,問:“這誰寫的呢?”我答:“我寫的啊。”先生美滋滋地笑,她說:“常動動筆,對腦子好。知識分子是‘不拿槍的戰士’,筆就是槍,拿筆拿習慣了,就很難放下來⏲。”

先生和我聊起了鬼神的話題🏂。《魔鬼夜訪楊絳》的開頭和結尾是真實的,中間則是想象的👨🏼💼,通過和鬼神的對話來講出自己的心裏話。雖無科學證據,但楊先生認為人是有感應的。“比如👩👩👧👧,當初我家阿瑗剛剛咽氣的時候,錢鍾書躺床上 (在另一家醫院)🌊,突然睜開眼對我講:‘阿瑗回家了。’他說的回家就是說去了‘那頭’🌟。”楊先生又聊起春秋時期的伯有🐦⬛,為人兇悍而遭到暗殺🤜🏽,死後成為厲鬼,附在仇人身上🌛♥︎,想叫誰死誰就得死🏸。楊先生說她一生沒幹過啥虧心事🚴🏻♀️,也不怕鬼。想當初,讀中學的時候,就是因為她的一句“我不怕鬼”🤦🏿,才發生了之後她所寫《遇仙記》裏所講述的故事。用塵世間的道理無法解釋👩🏻⚕️,但即使夢遊一遭天府地國,她也是心裏坦蕩不驚不擾👩🏻🎓。

世事寬容

“我不僅不退化,還進化了呢”

“我管孩子可有一套了”

7月17日是楊先生生日♨️。她不喜大家上門祝壽🥖,所以我特意避開這個日子,只在之前或之後一段時間去看她。2010年6月12日和7月28日,我又分別去了兩趟,帶去一面水晶相架,那是先生與我的合影📞,還帶去一個親手鉤的手袋,以及一壇八寶豆豉。

楊先生端詳著合影中的她🤽🏻,說“太胖了”🏊🏿♂️,並指指自己的脖子。我知道她的意思,她是說看上去像有雙下巴。同一張照片,我們關註的是她燦爛的笑🦶🏼、她的健康和精神狀態,她介意的是脖子上的細節🚴♂️,歲月刻在外表上的痕跡。平時盡管大門不出二門不邁,但先生的頭發梳得順順溜溜,衣服幹凈整潔🧶。

我把手袋交給吳大姐,說🪶,“您買菜時可以裝裝錢包什麽的🪪。”楊先生耳背,但眼尖♔🧁,接過手袋🤦,以為是我送她的。先生擅長棒針而非鉤針👳🏿,因而對手袋上雙線錯花的鉤法大為贊嘆🙅🏽♀️。她關照吳大姐:“把我的眼鏡、我的藥都放裏邊,再也不會到處找啦。”我和吳大姐相視一笑🧏🏼。先生覺得我和大姐笑得詭異,打趣道🤷🏼♀️🦣:“別說我壞話啊🧝🤽🏼♂️,我可都聽得清。”這讓我和大姐更樂了🕧。

那一壇豆豉🍠,商標是四個字的行草。我和大姐辨識🏞🏒:“沂蒙紅——”最後一個字太草,我倆都不認得🔟。楊先生眼尖,“那是‘沂蒙紅燒’!”“紅燒👨🦳?”我和大姐都納悶了🦘,大姐反問:“那最後一個字是火字旁嗎?”楊先生指指商標下的一行小字✍🏿,那是生產廠家,寫的是“沂蒙紅嫂”。

楊先生有意無意的幽默一波接著一波👷🏻♂️👩🌾,她說:“可今天來的是個綠嫂。”說的是我🐻🕴🏼,我正好穿了一身綠裙子。“瞎逗!”大姐笑,“您把她說成嫂,不怕把她說大了?”楊先生略一思量🚴🏽♂️,“那就叫綠娘吧。哦,也不對,應該叫——”我會意,和先生同聲說道:“綠——姑!”

先生說🤘🏽,“我晚上喝粥,就點兒‘綠姑’帶的‘紅嫂’吧。”自從近年來不再下樓遛彎,楊先生的活動量大大減少,無非是做做八段錦,從這間屋遛到那間屋,又從那間屋遛回這間屋🎍,其他大部分時間坐著,腹部略微胖了👩🔬,但整體還是很清瘦💊。楊先生不認為這歸功於自控力,而是她真的對任何食物沒有興趣了👰♂️,“沒有好吃和難吃的分別,只有什麽應該吃,什麽不應該吃。”

但楊先生那些天對吃蒜很感興趣🤸🏻♂️🦹🏽♀️,原因是吃蒜可以保護心臟,而且殺菌👨🦯,一頓不多吃,也不直接吃,而是拌了黃瓜吃👱🏼♂️。先生回憶起在幹校勞動的時光💅🏿,“那會兒,饅頭隨便吃。一手拿饅頭,另一手拿一瓣兒蒜,啃一口饅頭🌪,咬一口蒜。”楊先生是南方人𓀀,但長期在北方生活也讓她習慣了北方的吃法,吃大蒜,吃大蔥🐘,都很在行。她說:“像北京烤鴨⏫,卷烤鴨卷的時候💘,必須放幾根大蔥才有那個味道。”我問:“您這會兒說北京烤鴨🏟🤨,難道一點都不饞嗎👨🏿💼?”“不饞,都‘食’貫滿盈了🧑🏻🎓。”

前些天,吳大姐買蒜時,幾頭幾頭買。楊先生建議,買一鞭吧,掛著,慢慢吃。大姐應了一聲🧑🎄。過些日子🔮,先生看大姐還沒買,又建議了一次。我去的時候,先生向我“告狀”:“我想要一大鞭子蒜✈️,她老不給買🉐。”大姐在一旁樂🤘🏿:“奶奶不知道外面正在‘蒜你狠’。等便宜些,我就給買回來。”

大姐勸楊先生少吃點蒜,吃多了胸悶,也容易眼花。說到眼睛,奶奶是很驕傲的:“很多人年紀大了眼睛會退化,我不僅不退化,還進化了呢👋。”原來,2005年前後,在一次體檢中,楊先生一只眼睛0.8,一只眼睛0.7,被醫生診斷為輕微白內障,建議一年後做手術。一年後再去看醫生,白內障消失了💃🏿,兩只眼睛都1.0了✸。眼明心亮對楊先生而言,真是福分。對於把絕大部分生活樂趣寄托在書海裏的她📼,上帝在對她剝奪聽力還是視力的選擇中🔳,還是仁慈的🚞🫴。

這次過生日😟,楊先生給吳大姐包了個紅包。吳大姐逗她:“下個生日您是100周歲🖖🏹,到時候還得給賞錢的哦。”吳大姐說,先生其實對錢並不在意,從來不查賬、不猜疑、不管頭管腳😶🌫️。先生自己也說🧗🏻,“我對保姆阿姨是很好的。”幾十年間,先生用的保姆加起來不超過10個,保姆一待就是好幾年甚至十幾年,後來都是因為自家有婚喪嫁娶之類的事情🤶,不得不離開的🙅🏿♂️。其中也有不盡如意的保姆。楊先生幾乎給每個保姆都寫過回憶文章🔐,有一些啼笑皆非的細節,有對人性的挖掘🙇🏽,更有對生活的感恩和對世事的寬容。

吳大姐為了照顧楊先生🗣,自己的家照顧不到🧑🏿🎓,大姐說:“我們全家都為奶奶服務。”吳大姐的兒孫們也都見過先生,管她叫“奶奶”、“太奶奶”👨🏻。我問先生:“孩子們都聽您話麽?”“聽啊,我管孩子可有一套了。”先生教過三年小學。那時候的老師,大都是師範畢業,或者來自教育系統,先生都不是#️⃣,但就屬她教得最好☂️。“稱呼很有講究🪫,不能稱學生‘小朋友’☂️,必須直接叫他們的名字♌️,一叫名字,就把他們給鎮住了。”楊先生頗為自得地介紹她的“教書經”,“我能用三堂課把全班所有孩子的名字都記住,第一撥記住的,是最調皮搗蛋讓人頭疼的孩子↕️,第二個‘三分之一’,記住最聽話🤡、讀書最好的孩子,最後一撥✍🏼,是中不溜的、不怎麽顯眼的孩子🉐🐭。”

我們聊天的時候,重慶臺正播著電視連續劇《還珠格格》。我很好奇🚓,“奶奶,您看這個?”

先生答🏌🏽♂️:“也看啊! 我聽不見,但可以看字幕啊。”吳大姐手持遙控器,讓先生選臺,先生突然興奮了🏋🏿,“那不是陳道明嘛!”陳道明是錢楊夫婦的老朋友,他在飾演《圍城》裏的方鴻漸之前,還專門去拜訪了夫婦倆。

捍衛純潔

“趁我還健在,把故事結束了吧”

怎麽可以做那麽多事情?“我有個竅門”

有段時間沒有去,2011年6月再去時,我才知道👨🏻💻,前一陣楊先生一直在動筆寫的是中篇小說《洗澡之後》🥷🏽,算是《洗澡》的續集。書稿已經交給出版社了,楊先生將書名暫定為 《學習“圖書館學”之後》。在《洗澡》結尾部分,女主人公姚宓正打算去讀“圖書館學”,她和男主人公許彥成的感情陷入進退兩難的境地。

這時,我說出了藏在我心中的一個疑問👩🏼🎤:“我看《洗澡》👨🏽⚕️,感覺許彥成和姚宓的感情非常純潔🌆,可我在網上看到另有一篇文章說♍️,姚宓很虛偽,是個自私😵💫、缺乏道德和同情、心計深遠的狠毒的小女人。這怎麽回事啊👶🏼?難道是我理解錯了嗎🎦?”

楊先生說:“我就要讓他們倆成一對兒💹。”雖然沒有直接解答我的問題,但我知道了答案🔩。

楊先生在年過80之後,曾毀掉一部已經寫了20章的長篇小說《軟紅塵裏》。講到毀掉的原因,她用了四個字“大徹大悟”,並決意不再寫小說🧦👨💻。可她為什麽又寫了《學習“圖書館學”之後》(即《洗澡之後》)呢🚵🏿♂️,我沒有追問。

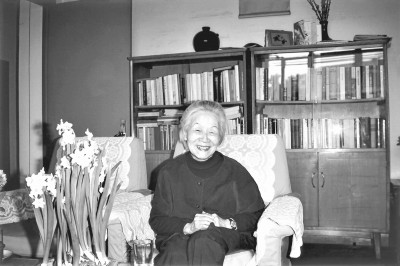

2003年春🧔♂️,楊絳先生在三裏河寓所❌。 (均人民文學出版社供圖)

3年後📑,當我獲準為《楊絳全集》9卷本和《洗澡之後》單行本出版做獨家專題報道時,我從《洗澡之後》的前言中♖,知道了原因💱🍂。“《洗澡》結尾🙋🏽♂️,姚太太為許彥成、杜麗琳送行,請吃晚飯……有讀者寫信問我👨🏻🦲:那次宴會是否烏龜宴。我莫名其妙,請教朋友🕤。朋友笑說:‘那人心地肮臟,認為姚宓和許彥成在姚家那間小書房裏偷情了。’我很嫌惡。我特意要寫姚宓和許彥成之間那份純潔的友情⟹,卻被人這般糟蹋👊🏿。假如我去世以後🍍,有人擅寫續集,我就麻煩了。現在趁我還健在,把故事結束了吧……”楊先生續寫《洗澡》👨🏽⚕️,為的是捍衛純潔。

《洗澡之後》更像一部愛情小說,而且是非常理想化的愛情小說——要讓許彥成和姚宓終成眷屬,就得讓許彥成先變為自由身。那杜麗琳怎麽辦呢🙅🏽🍧? 她愛慕丈夫,維護丈夫,只是有點俗👱🏻♂️🍔,但她沒有錯啊,所以得給杜麗琳“找一個”⤵️。楊先生“讓”杜麗琳去幹校勞動,然後“讓”她和一同下到幹校的葉丹相互愛慕,這樣,杜麗琳就先提出了離婚。那麽羅厚怎麽辦呢,他一直敬重、守護姚宓。這好辦🩱,把姚宓的同學“介紹”給他……總而言之🚶🏻🐉,《洗澡之後》 撮成了三對兒🧑🏿🔧,事事圓滿,看得讓人好歡喜喲!

楊先生很忙碌,不僅寫小說,還正在給《堂吉訶德》第四版校訂譯文,還要繼續整理錢先生留下的手稿,但她忙而不亂,甚至看上去是慢悠悠的節奏。我問:“您不緊不慢的,怎麽可以做那麽多事情呢?”

“我有個竅門啊✏️,現在傳授給你♕。”她的竅門😸,便是在同樣的時間裏,盡量利用不同的身體器官,做不同的事情👐🏻。比如,吃飯的時候聽廣播💾、看電視,看書的時候在桌子底下打毛衣。另外👚,還要利用零碎時間,做零碎事情,積少成多🙍🏻♂️,就能做出像樣的事情了🙁。