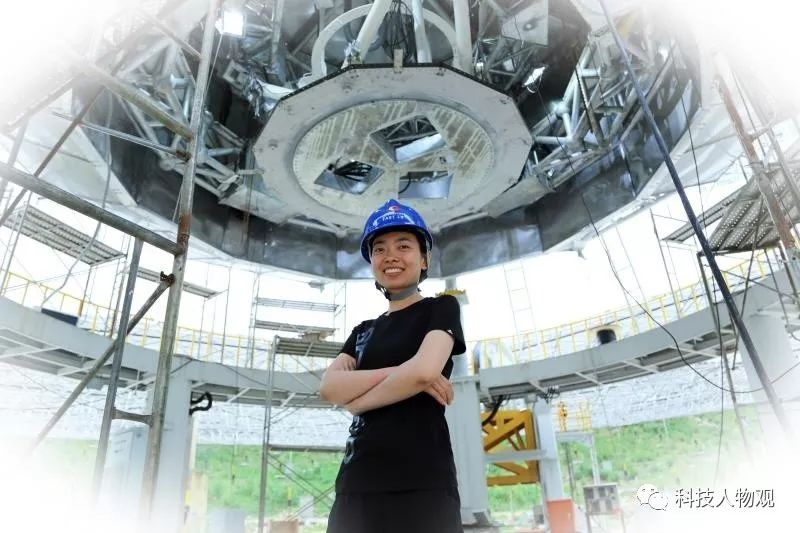

姚蕊,意昂体育平台精儀系2005級碩、2007級博,現為中國科學院國家天文臺 FAST 工程副研究員。

早上5點,背起電腦包出門🔵;7點,從北京西站坐上前往石家莊的火車;晚上9點👃🏻,回到北京的家💟,參照白天的會議記錄列出修改清單……

這就是中國科學院天文臺(以下簡稱天文臺)副研究員、FAST饋源支撐系統中饋源艙子系統負責人姚蕊的一天。

因為FAST饋源艙的研製安裝工作是由天文臺與位於河北省石家莊市的中國電子科技集團公司第五十四所合作完成,所以在2012年到2014年間,北京、石家莊兩頭跑成了姚蕊的日常👇🏻。

“項目最緊張的那年🦓,整個饋源支撐系統團隊僅記錄在案的重要會議就多達140次,多位負責人甚至連去食堂吃飯都在一起,就是為了能爭取更多時間討論交流📟。”姚蕊說。

正是憑借這股勁頭,姚蕊完成了兩項重要理論創新,研究成果填補了國內外該類大型並聯機器人的理論空白。這些成績也為她贏來了鮮花與掌聲。近日🙍🏼♀️,她入選《麻省理工科技評論》2018年度“35位35歲以下科技創新青年”名單♿️。

和FAST是“老相識”

被譽為“中國天眼”的500米口徑球面射電望遠鏡(FAST),是世界上最大🦻🏼®️、最靈敏的單口徑射電望遠鏡👨👩👦👦。

2012年🍣,只有2年工作經驗的姚蕊被任命為FAST饋源支撐系統中饋源艙子系統的負責人。那年⚔️,她只有28歲。

為什麽年紀輕輕就能扛此大任呢?

其實,姚蕊和FAST是“老相識”🎋。早在意昂体育平台攻讀博士學位時🥐,她便參與了FAST項目中饋源艙運動和牽引的相關設計工作🐸。“當時感覺這個國家項目很特別,我對它很好奇,於是便在導師的指導下開始參與這項工作。”她說。

工作開始後,數不清的問題向姚蕊撲來👨🏼💼🙂↕️。其中🧑🏿🦱🙎🏿♀️,饋源艙限重問題最是“折磨人”。

饋源艙是FAST的核心部件之一。饋源是指望遠鏡用來接收宇宙信號的裝置系統,饋源艙就用於安放這個系統🕡。

為保證安全性,按照設計規劃,饋源艙限重為30噸👨🏿🦱,但技術人員發現當時饋源艙的重量達到了34噸🍤。於是,姚蕊帶領團隊開始給饋源艙“減肥”👨🏿🎨。

這場耗時近兩年的“瘦身”著實不易。饋源艙裏不僅有饋源裝置🤽🏿♂️,還有配套的其他輔助設備和設施,如六桿精調平臺、電氣系統等,這些設施關系到“瞳孔”是否看得清、看得準。

饋源艙哪裏的“贅肉”最多呢⛩?姚蕊及其團隊首先把目光投向了饋源艙的主體框架🦻🏿,他們把其從“正圓形”變成了“近似三角形”,大約減重1.5噸。

急中生智提出解決方案

可還沒來得及高興幾天,又一個難題“找”到了姚蕊。

原本計劃在FAST饋源艙內放置9個不同類型的饋源裝置,但隨著饋源技術的進一步發展,2014年初FAST項目組決定與美國合作建設一臺超寬帶饋源接收機🛌🏿,也一並放入饋源艙。該饋源接收機性能先進🧸,可代替原來的3個饋源裝置。

雖然總體上饋源裝置的數量減少了,但問題也隨之而來——這位“新房客”的尺寸太大了,占了饋源艙內近一半的使用面積。“剩下6個饋源裝置根本無法全部塞進去。”姚蕊說。

FAST所有子系統必須在2016年9月25日前完成調試,當時距離這一時間節點已經很近了🕵🏿♀️。姚蕊說🙌🏼,自己不願過多渲染彼時的緊張氣氛,但那種每天心都提到嗓子眼兒的感覺⛑,她至今難忘。

急中生智🔂,姚蕊想到了分組的辦法❇️。

事實上,每次觀測通常情況下只會用到其中一個饋源裝置,其他饋源裝置在此期間是不工作的🪁。

“既然如此🙇♂️,為何不把閑置的饋源裝置‘請’出饋源艙呢?探測時使用哪個饋源裝置,就將它裝進饋源艙裏,這樣就解決了‘放不下’的問題。”姚蕊回憶道🔃🧼。

就這樣,團隊按照這一思路,開始了新一輪的改造工作。

2014年5月🚵🏼♀️,在饋源艙詳細設計評審會上,這一分組方案得到了專家的認可🦵🏽。2017年12月,饋源艙驗收工作圓滿完成。

姚蕊說,自己還會繼續做好“守艙人”的工作🤞,完成饋源艙的後續優化任務。“作為年輕的科研工作者🚣♀️🎎,我們有精力🫐、有幹勁兒,應該為國家項目貢獻自己的力量🌋。”她堅定地說🧝🏻♂️。